-

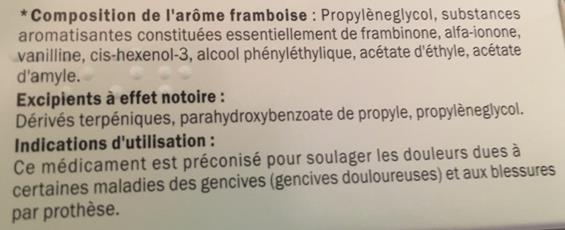

Mardi 13 janvier 2026

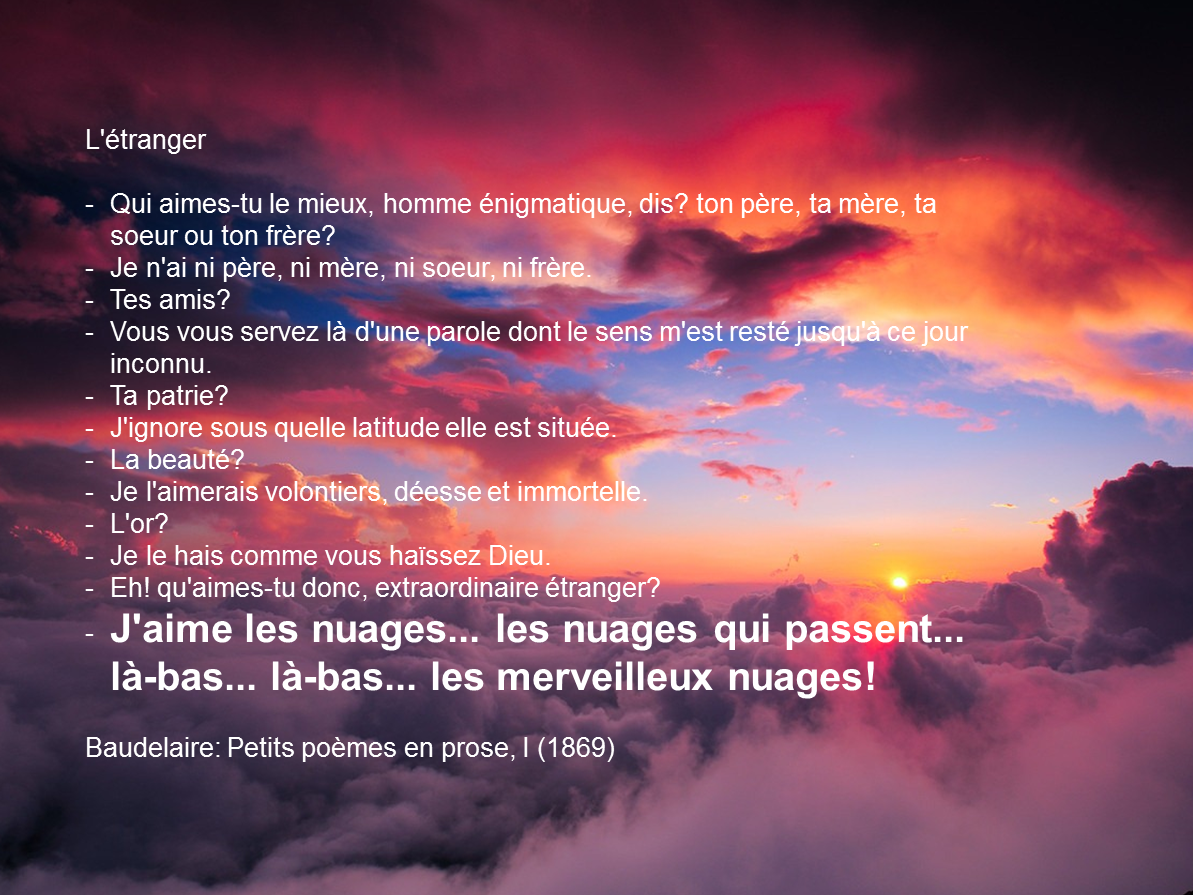

« Que faites vous des ruines ? Nous répondons : Nous construisons des ponts. »Mahmoud Darwich « Le lit de l’étrangère »La tradition nous incite, lors de la naissance d’une nouvelle année, de souhaiter des voeux pour la santé, le bonheur et peut être même la prospérité de toutes celles et de tous ceux avec qui nous sommes en lien. L’année dernière, dès le 2 janvier, j’ai eu la grâce de partager un poème d’une poète allemande Elli Michler : « Je te souhaite du temps » dont je rappelle un extrait :

« Je te souhaite du temps pour espérer encore,

même lorsque tout semble vaciller.

Du temps pour aimer, car il n’y a pas de plus belle manière de le vivre.Je te souhaite du temps pour faire la paix avec le passé,

pour ouvrir tes bras à ce qui vient,

et pour pardonner, à toi-même comme aux autres.Je te souhaite de recevoir le temps comme on reçoit un trésor,

de le savourer, non pas comme une chose à posséder,

mais comme un souffle à embrasser. »Cette année je n’ai pas trouvé pareille inspiration.

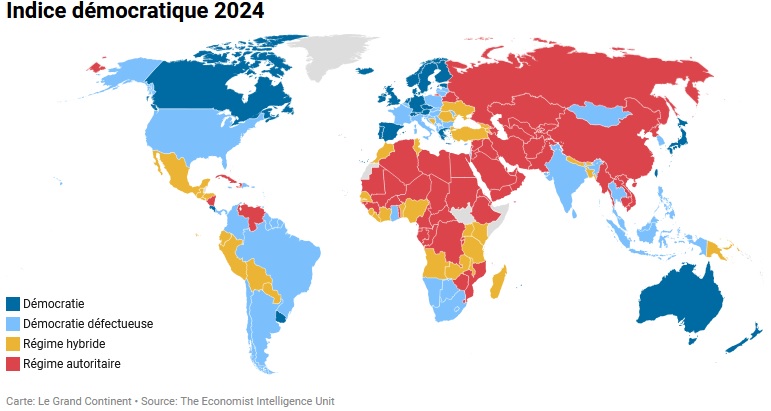

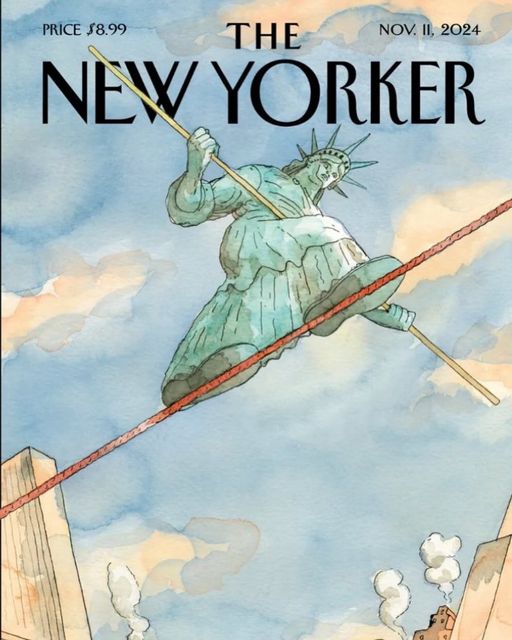

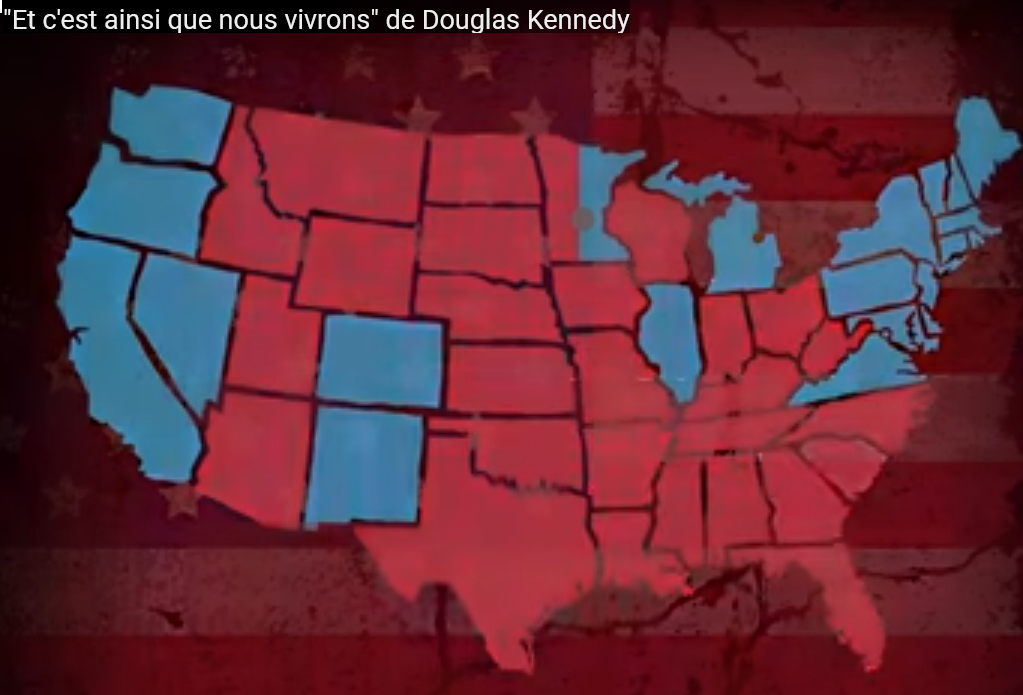

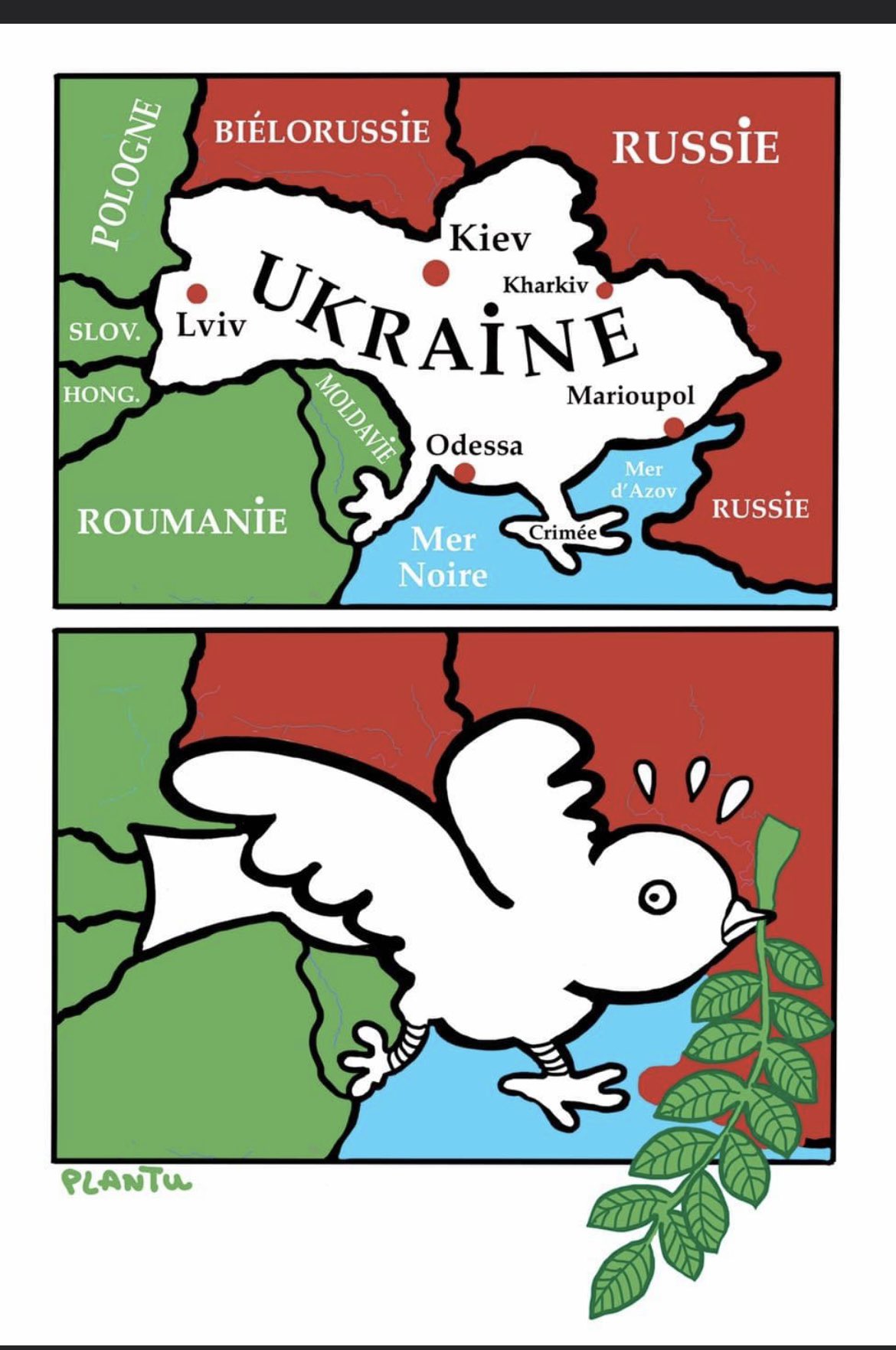

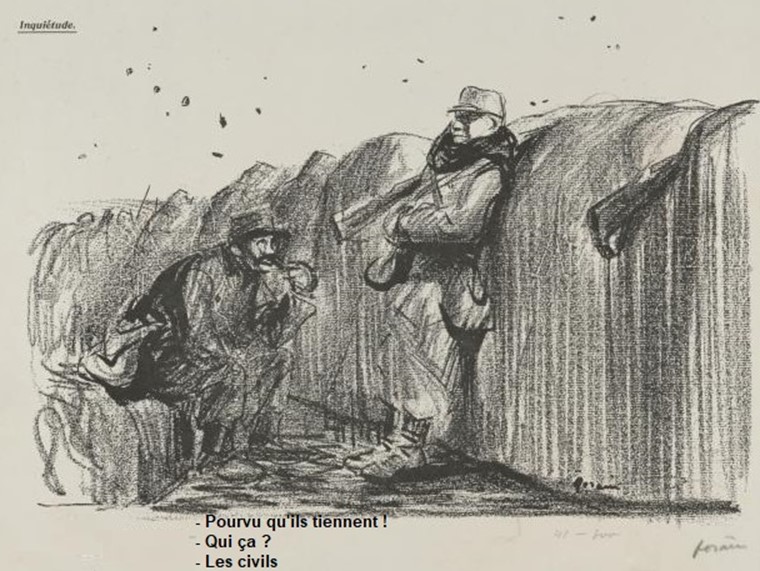

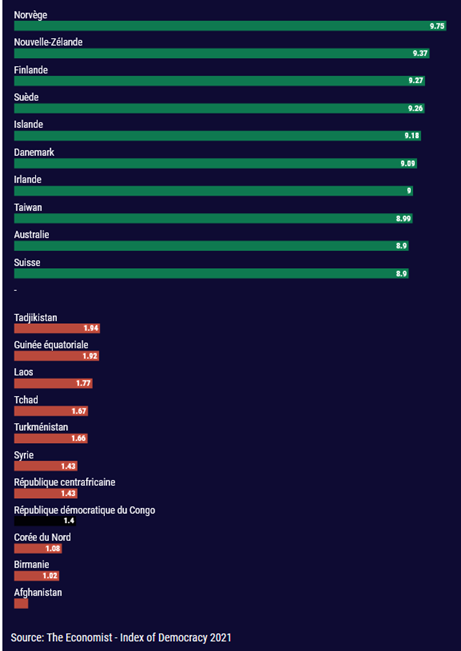

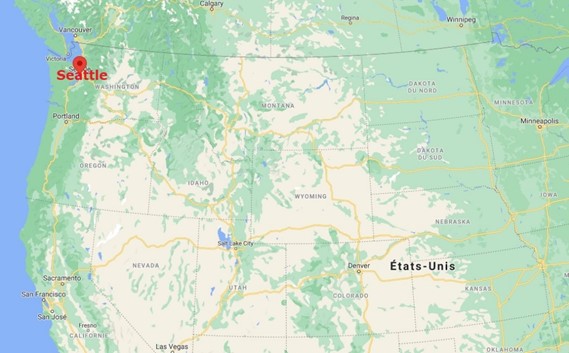

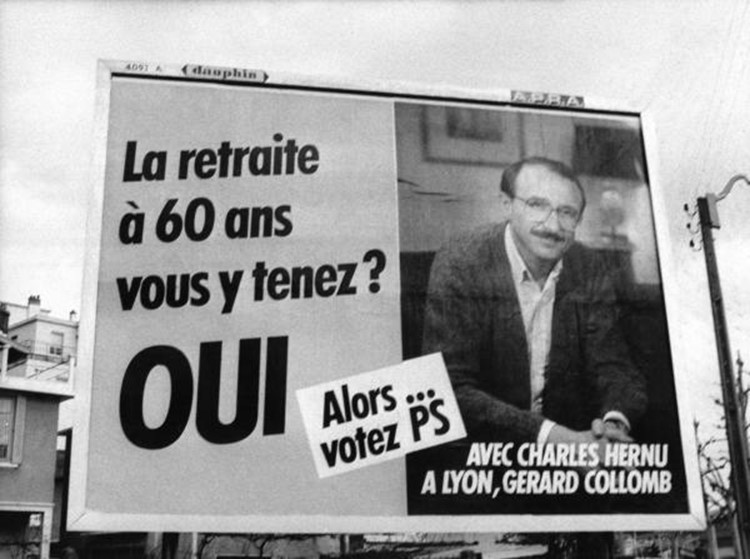

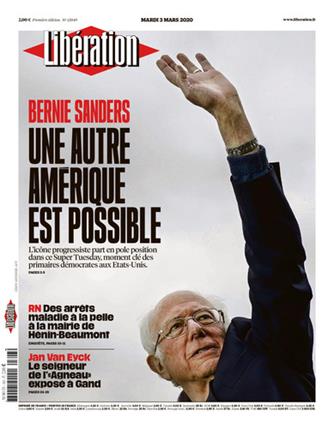

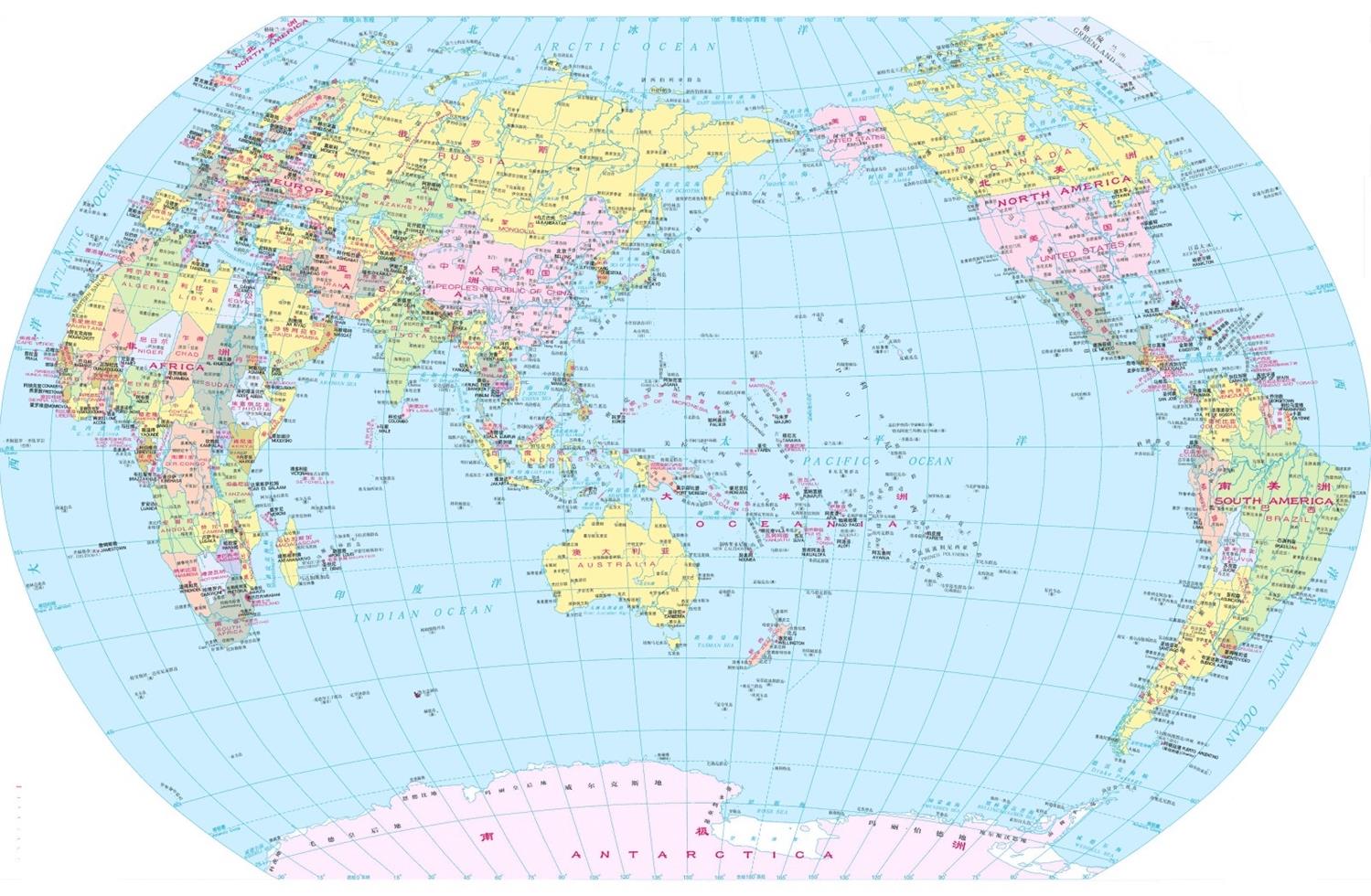

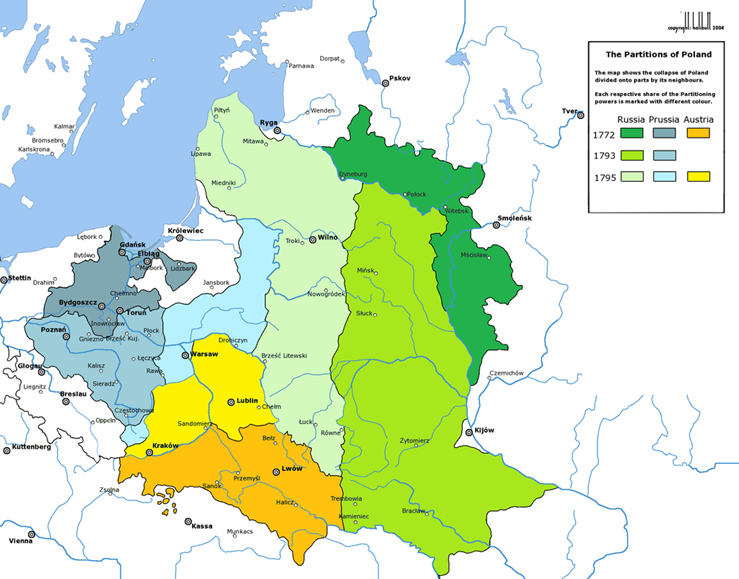

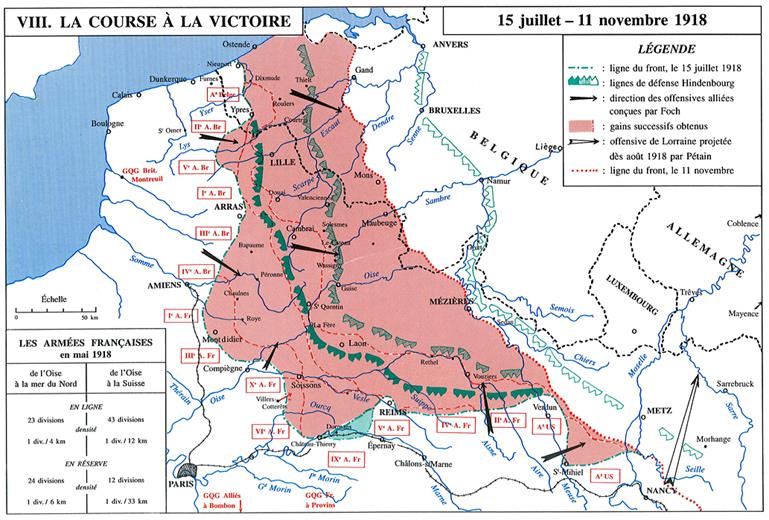

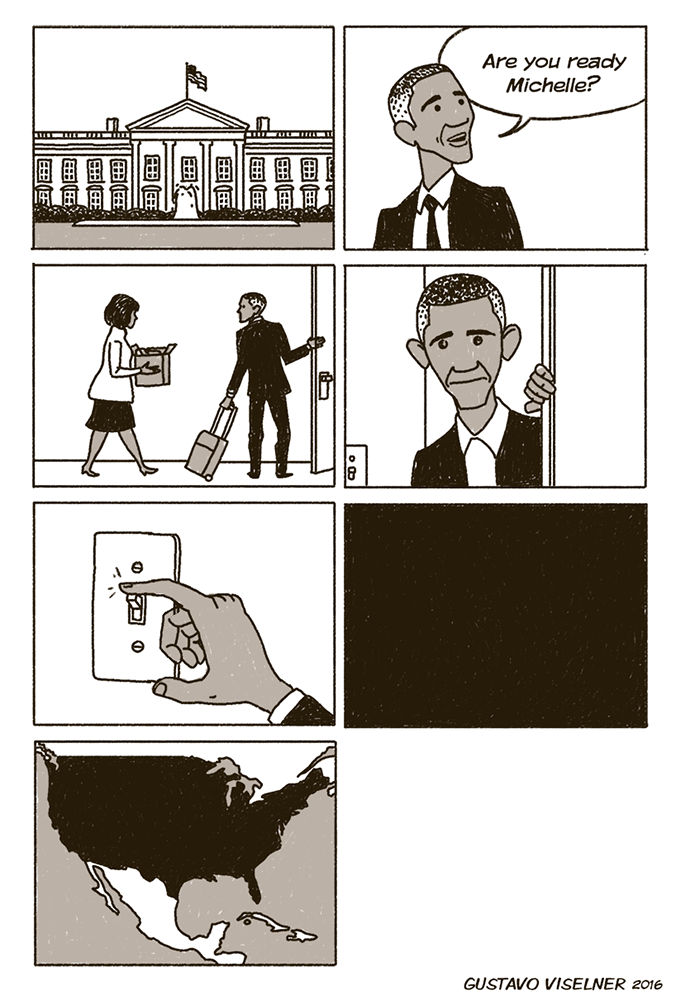

Lorsqu’après le chaos, la violence, la régression démocratique et le recul du droit vécu pendant cette terrible année 2025, la nouvelle année a débuté par une intervention illégale décidée par un homme qui proclame qu’il n’a que faire du droit international et que sa seule limite est sa propre moralité, j’ai eu l’intuition que l’année 2026 pourrait être pire que la précédente. Le MAGA-boy a d’ailleurs aggravé la situation en annonçant qu’il voulait s’emparer, s’il le faut par la force, du Groenland, territoire rattaché au Danemark, un des alliés les plus fidèles et dociles des Etats-Unis.

En octobre 2025, alors que le prédateur américain avait déjà parlé de son appétit pour la plus grande île du monde, hors continent, le Danemark a décidé de continuer à acheter des chasseurs F35 américains. Avions qu’ils ne peuvent utiliser qu’avec l’autorisation des Etats-Unis. En effet, pour fonctionner il est nécessaire, que régulièrement, un logiciel à bord de l’avion se connecte au seul serveur mondial, qui se situe au Texas. De manière rapide, en outre, les américains peuvent inhiber à distance certaines capacités du système d’armes. Si les danois espèrent s’opposer à l’armée américaine avec leurs F35, ils se trompent manifestement. Mais ce n’est pas l’idée de se défendre contre l’armée américaine qui a motivé cette décision d’achat, mais l’espoir que les américains seraient probablement bienveillants à l’égard d’un client si fidèle de leur système militaro industriel. Espoir déçu, le prédateur ne s’assagit pas devant la faiblesse et la soumission de sa proie, bien au contraire, son appétit ne fait que croitre.

En octobre 2025, alors que le prédateur américain avait déjà parlé de son appétit pour la plus grande île du monde, hors continent, le Danemark a décidé de continuer à acheter des chasseurs F35 américains. Avions qu’ils ne peuvent utiliser qu’avec l’autorisation des Etats-Unis. En effet, pour fonctionner il est nécessaire, que régulièrement, un logiciel à bord de l’avion se connecte au seul serveur mondial, qui se situe au Texas. De manière rapide, en outre, les américains peuvent inhiber à distance certaines capacités du système d’armes. Si les danois espèrent s’opposer à l’armée américaine avec leurs F35, ils se trompent manifestement. Mais ce n’est pas l’idée de se défendre contre l’armée américaine qui a motivé cette décision d’achat, mais l’espoir que les américains seraient probablement bienveillants à l’égard d’un client si fidèle de leur système militaro industriel. Espoir déçu, le prédateur ne s’assagit pas devant la faiblesse et la soumission de sa proie, bien au contraire, son appétit ne fait que croitre. La France n’est pas dans la même problématique puisqu’elle possède des rafales et aucun F35, mais Emmanuel Macron espère aussi qu’ « être compréhensif » avec les excès de Trump, puissent lui attirer sa bienveillance, notamment pour l’aide à l’Ukraine. Ainsi dans un premier temps il a pris acte de l’arrestation de Maduro en soulignant la chance du Venezuela de s’être débarrassé d’un dictateur, sans évoquer le viol du droit international. Mais de la même manière, Il n’a pas trouvé la moindre indulgence du chef mafieux qui s’est moqué publiquement de lui, en le décrivant comme un peureux qui aurait accepté, sur sa demande express, une augmentation des prix des médicaments en France de 200%.

Je comprends celles et ceux qui souhaitent se retirer de l’univers des médias et de l’information. Nous vivons actuellement le passage de la fatigue informationnelle à un stade de stress informationnel.

Pour ma part, je ne crois pas qu’essayer de ne pas voir les problèmes permet de les éviter. Il est vrai que nous sommes gavés des menaces, du grotesque et de la vulgarité de Trump.

Philippe Corbé, auteur de la lettre numérique bihebdomadaire Zeitgeist et d’un livre qui vient de paraître « Armes de distraction massive » explique que Trump est devenu maître dans l’art de « capter notre attention ». Notre capacité d’attention est limitée et lui tente d’en capter la plus grande part. Le conseiller de son premier mandat et qui est resté dans les cercles MAGA, Steve Bannon exprimait cette manière d’agir par la phrase suivante :« Il faut inonder la zone »

La véracité ou la pertinence de ce qui inonde n’a aucune importance. L’essentiel est de produire de la sidération. Ce qui fait dire à Dominique de Villepin :

« La nouvelle arme atomique, c’est la sidération ! »

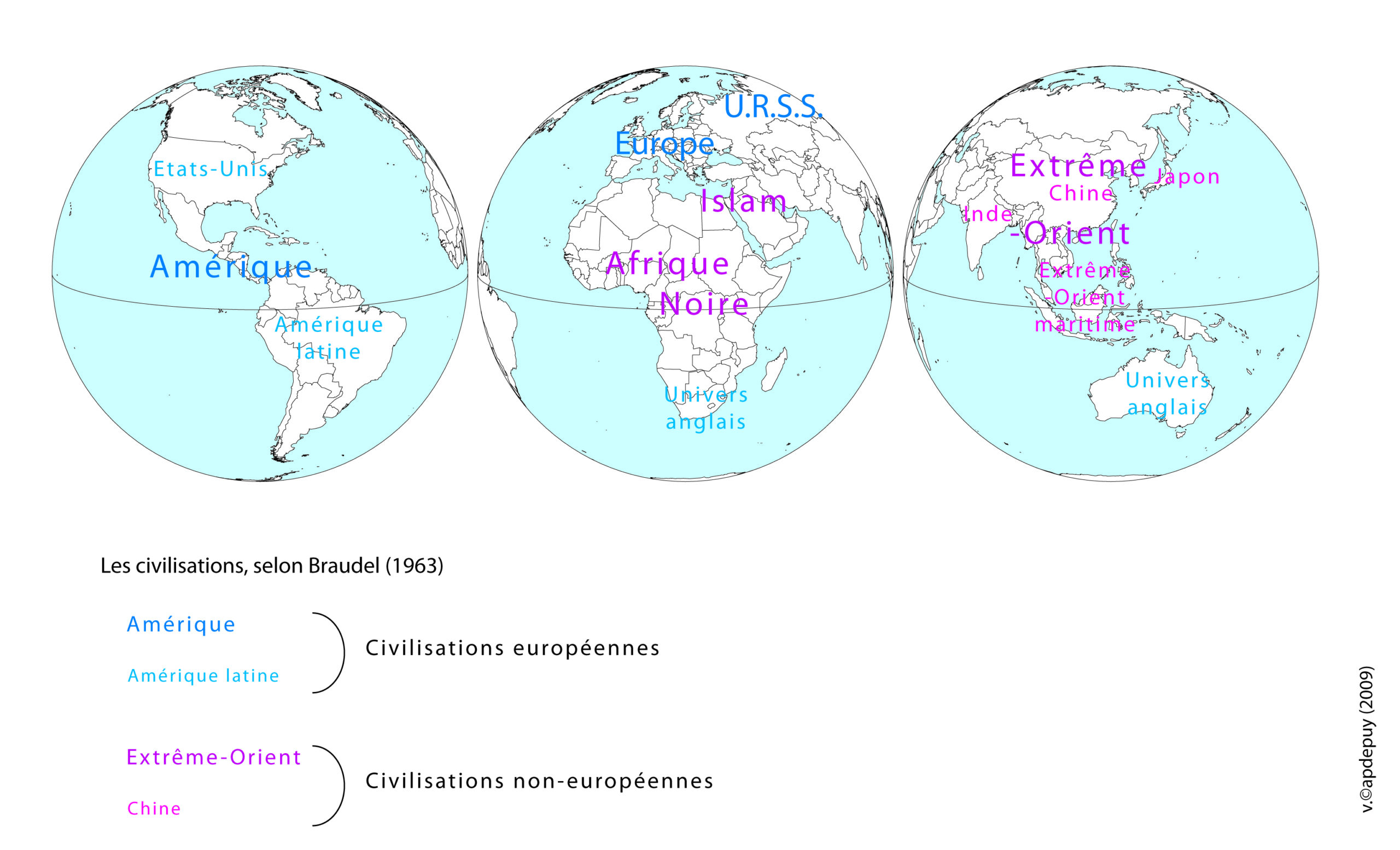

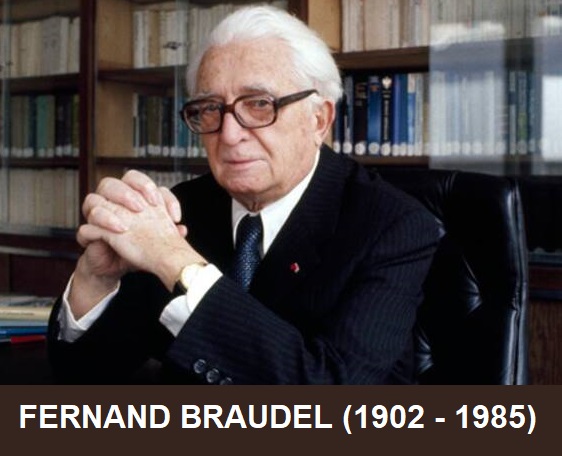

On pourrait continuer à multiplier les exemples qui montre cette manière de fonctionner. Mais il me semble qu’il faut prendre un peu de recul et s’intéresser à un temps historique un peu plus long, ce temps long que recherchait le grand historien français Fernand Braudel. Fernand Braudel, invitait ses étudiants ou ses lecteurs, à ne pas rester en superficie des faits mais d’essayer de percevoir ce qui se passait de manière moins visible, mais qui allait prendre de l’importance dans la durée.

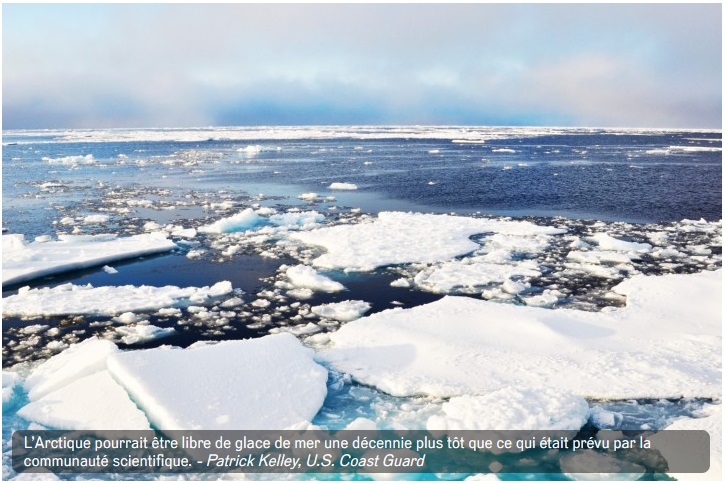

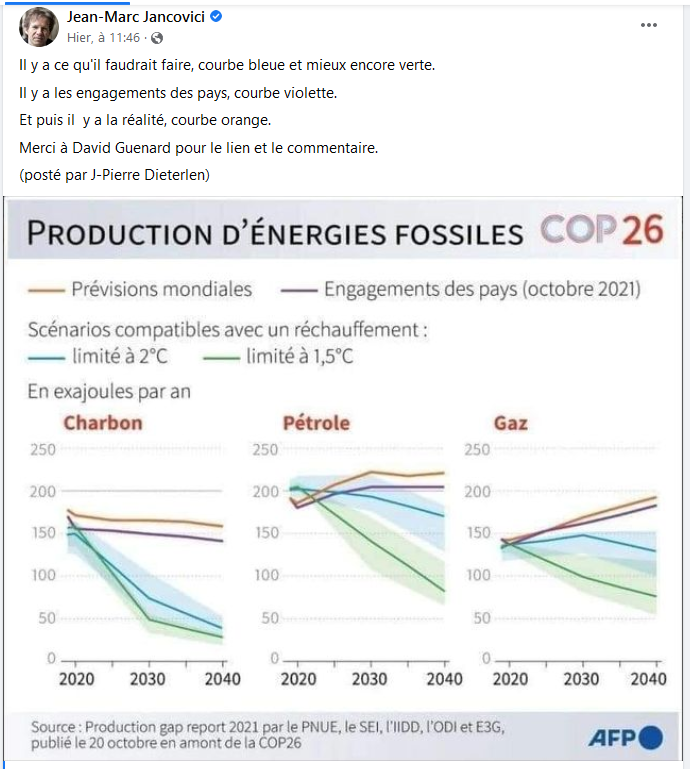

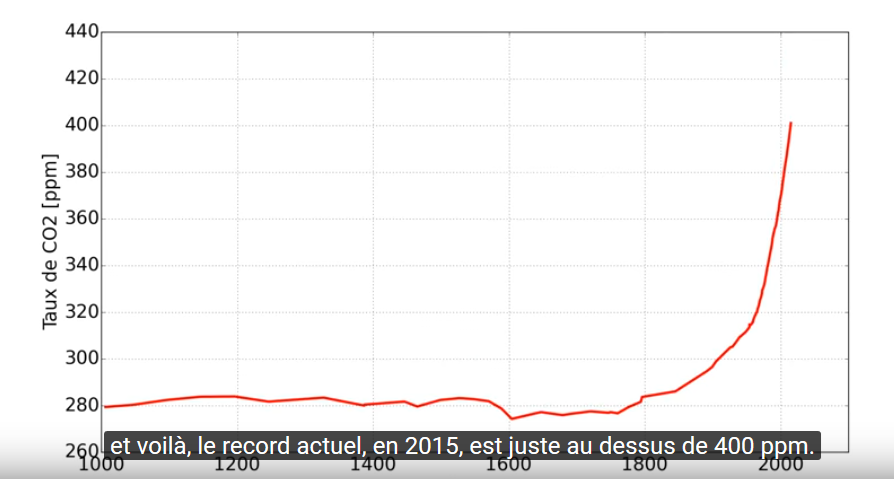

Nous ne sommes probablement pas dans une crise courte, temporaire, nous sommes dans un processus de changement du monde. Il est vraisemblable qu’un jour nous serons débarrassés de Trump qui quittera le pouvoir et finira par mourir avant ou après. Nous serons alors peut être débarrassés du grotesque et de la vulgarité, mais pas des menaces, pas de la volonté de vassalisation des Etats-Unis à l’égard de ses alliés et pas de la violence des relations internationales. Nous avions pourtant compris que l’action des humains sur les ressources de la terre et l’utilisation massive des énergies fossiles étaient délétères pour la vie humaine et se heurtait, en outre, aux limites de notre planète.

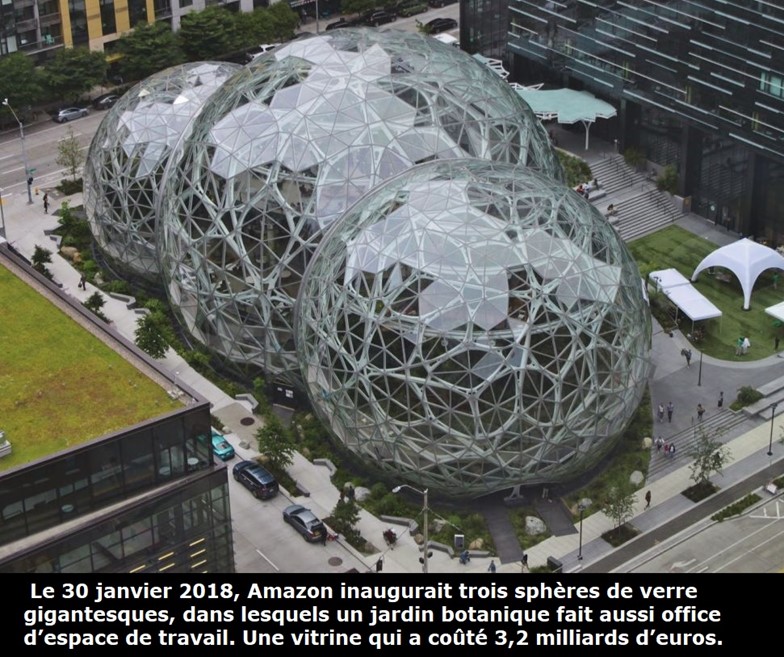

Non seulement, les Etats-Unis refusent cette réalité, Busch père disait « le mode de vie des américains n’est pas négociable », non seulement l’administration actuelle tente d’éliminer la science et les institutions qui étudient ces phénomènes, mais bien au contraire ils sont en train avec les chinois et la complicité des autres de se lancer à corps perdu dans cette aventure de l’Intelligence Artificielle qui exige encore plus de ressources et d’énergie puisées dans la terre.

Notre planète reste riche, elle est encore capable de donner beaucoup pendant un certain temps, mais pas à tout le monde. C’est pourquoi nous voyons les empires se lancer dans cette prédation des ressources qui restent à exploiter sur notre terre.

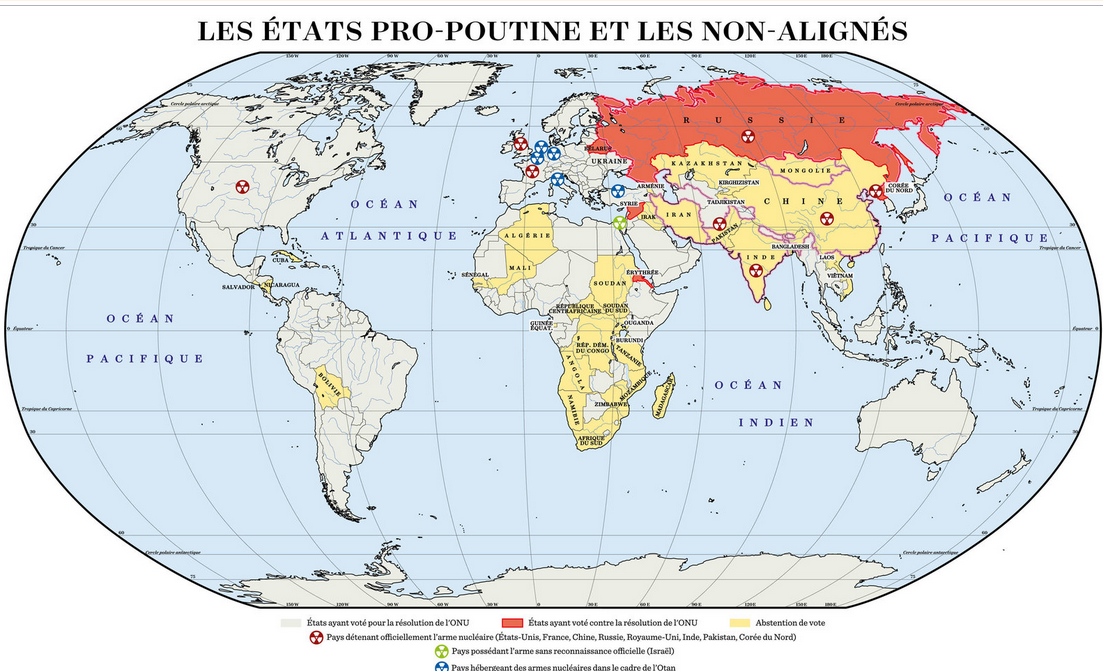

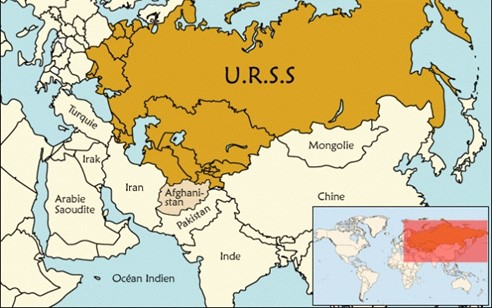

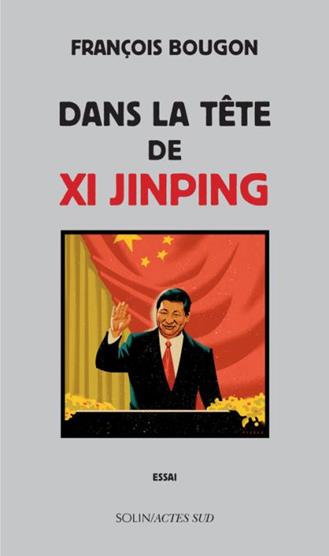

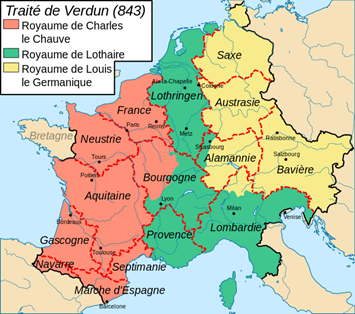

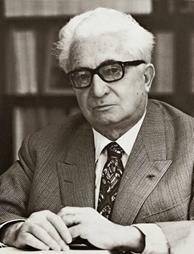

Raymond Aron utilisait déjà cette formule : la « République impériale » à propos des États-Unis. Depuis Raymond Aron, une autre République impériale est née : La Chine. Et puis on constate que d’autres acteurs aspirent à ce statut : l’Inde et la puissance nucléaire de la Russie. L’Union européenne toujours désunie, sans puissance politique ou militaire tombe dans un rôle bien inquiétant.

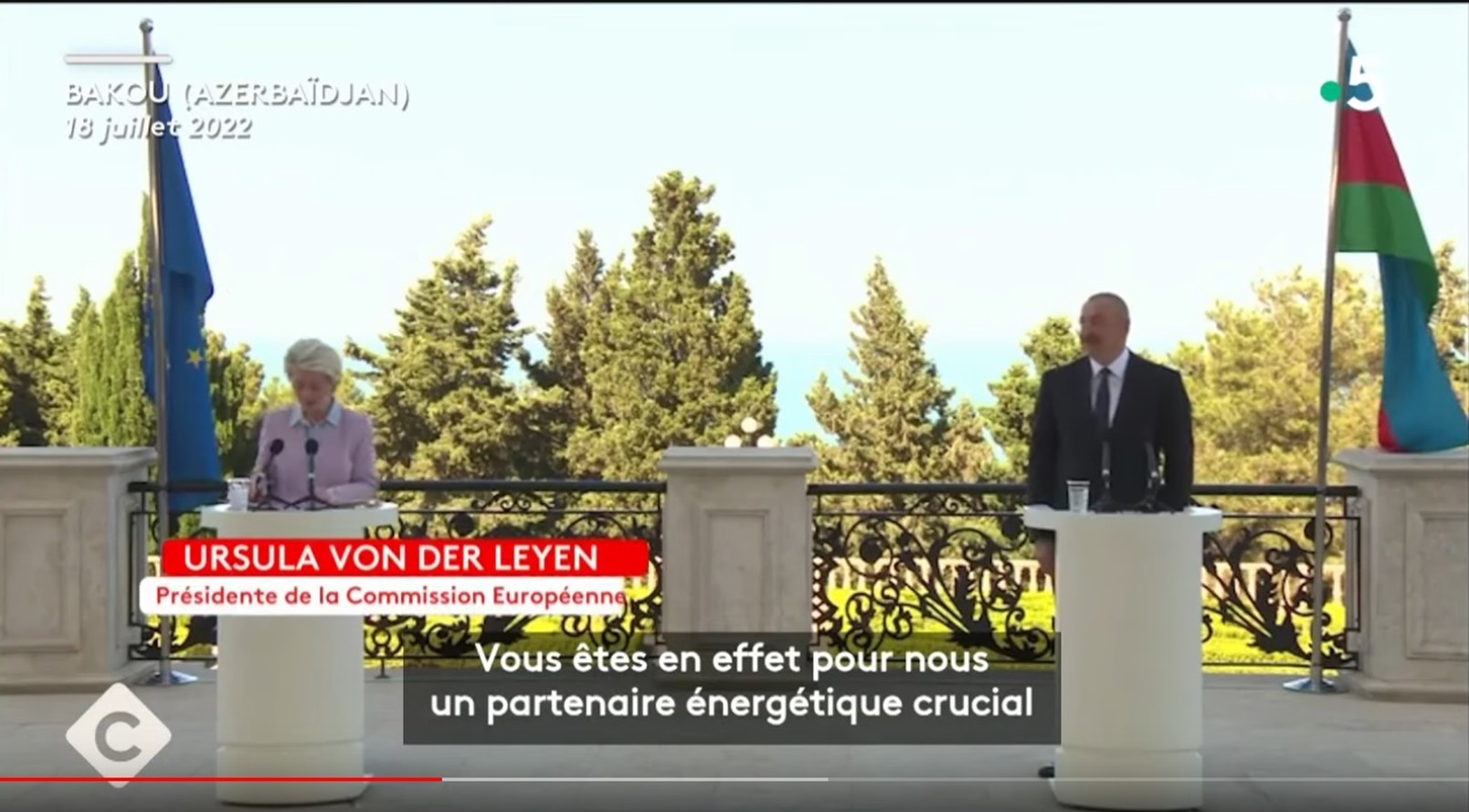

Raymond Aron utilisait déjà cette formule : la « République impériale » à propos des États-Unis. Depuis Raymond Aron, une autre République impériale est née : La Chine. Et puis on constate que d’autres acteurs aspirent à ce statut : l’Inde et la puissance nucléaire de la Russie. L’Union européenne toujours désunie, sans puissance politique ou militaire tombe dans un rôle bien inquiétant. Ce n’était pas un membre de l’administration Trump, mais le secrétaire d’Etat de Biden, Antony Blinken qui a synthétisé cette situation, lors d’un forum public à la Conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne :

« Si vous n’êtes pas à la table du système international, vous serez au menu. »

Jean-Luc Melenchon pense encore que le droit international peut être invoqué avec succès et qu’il suffit de discuter poliment avec la Russie pour trouver un arrangement sur l’Ukraine et la stabilité de l’Europe. Ces derniers temps, on entend souvent, sur ce sujet, une référence à Al Capone qui aurait dit :

« On obtient plus de choses en étant poli et armé qu’en étant juste poli. »

J’ai l’intuition que la France ne pourra exister que dans une Europe qui saura défendre la démocratie libérale de manière polie et armée, indépendante des Etats-Unis et avec une Unité Politique réelle. Pour cela il faudra faire des choix drastiques qui imposeront des remises en cause de certains nos éléments de confort. L’autre choix c’est d’être au menu.

Jacques Attali dit des choses très intéressantes et fortes lors de son audition au Sénat du 6 janvier 2026. Je vous invite à l’écouter. Il nous fait partager cet impératif de prendre des décisions en pensant prioritairement à l’intérêt des générations futures. Il reste optimiste

« La démocratie vaincra après une période sombre. À nous de faire en sorte qu’elle soit la plus courte possible »

Peut être a t’il raison, mais cela ne se fera pas sans efforts, sans courage, ni en suivant des hommes politiques qui cultivent le déni, la vacuité et la démagogie. Et pour mettre un peu de poésie dans tout cela, j’ai pensé donner la parole au poète palestinien, Mahmoud Darwich (1941-2008), traduit par Elias Sanbar et qui écrit dans son ouvrage « Le lit de l’étrangère » :

« Ils nous demandent :

Que faites vous des ruines ?

Nous répondons :

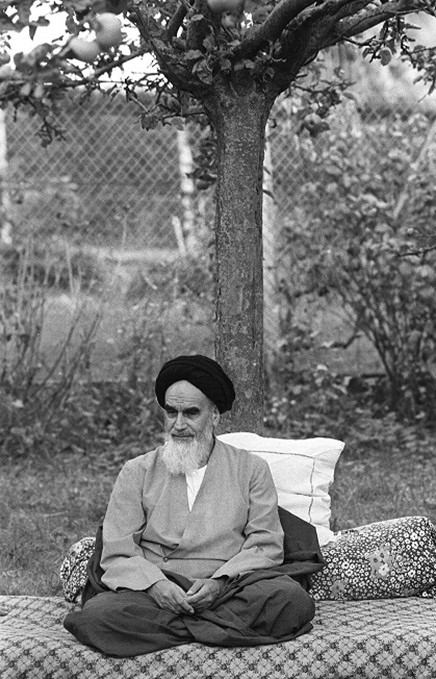

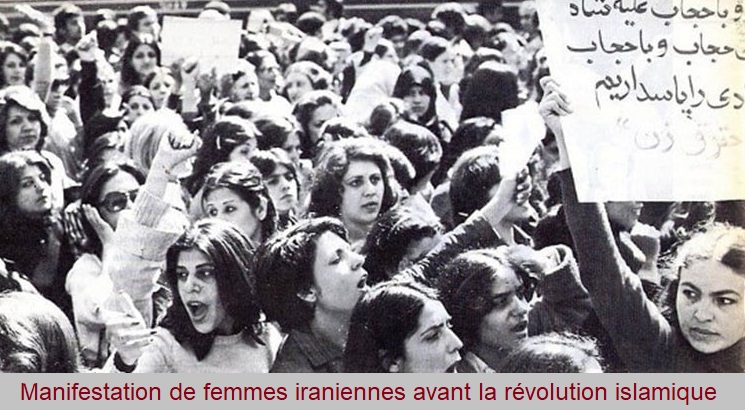

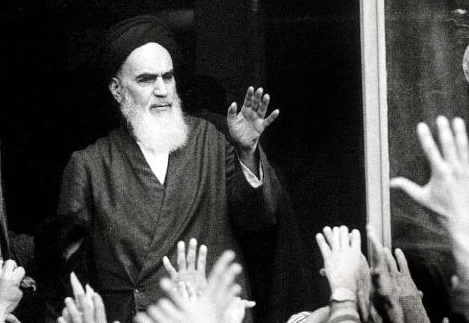

Nous construisons des ponts. »Ce texte destiné aux palestiniens peut aussi s’entendre pour le peuple iranien qui veut se libérer de la part sombre de l’islam, un islam politique qui s’impose à la société par la violence et la corruption. Il peut aussi servir la démocratie, après la période sombre, si elle parvient à vaincre comme le pense Attali.

-

Mercredi 24 décembre 2025

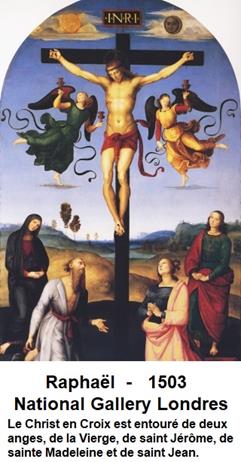

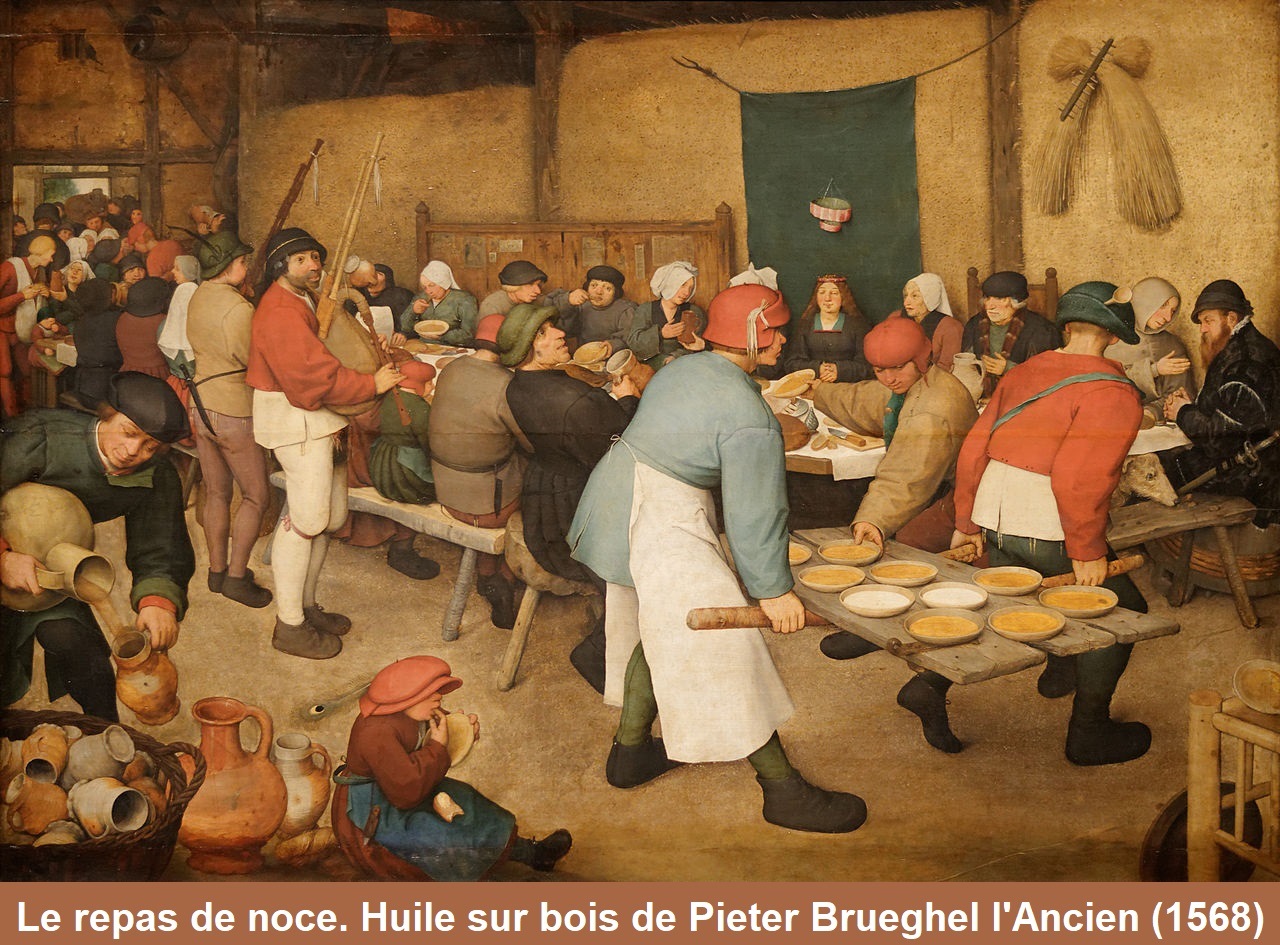

« La bûche de Noël »Anton Serdeczny a écrit « La Bûche et le gras », livre dans lequel il raconte l’Histoire de cet élément incontournable des repas de NoëlLes croyants chrétiens, les enfants, les femmes et les hommes de culture chrétienne et bien d’autres encore, fêtent Noël.

J’ai écrit plusieurs mots du jour sur la fête de la nativité. Le premier, en décembre 2013 « Le cadeau de Noël. Histoire d’une invention. ».

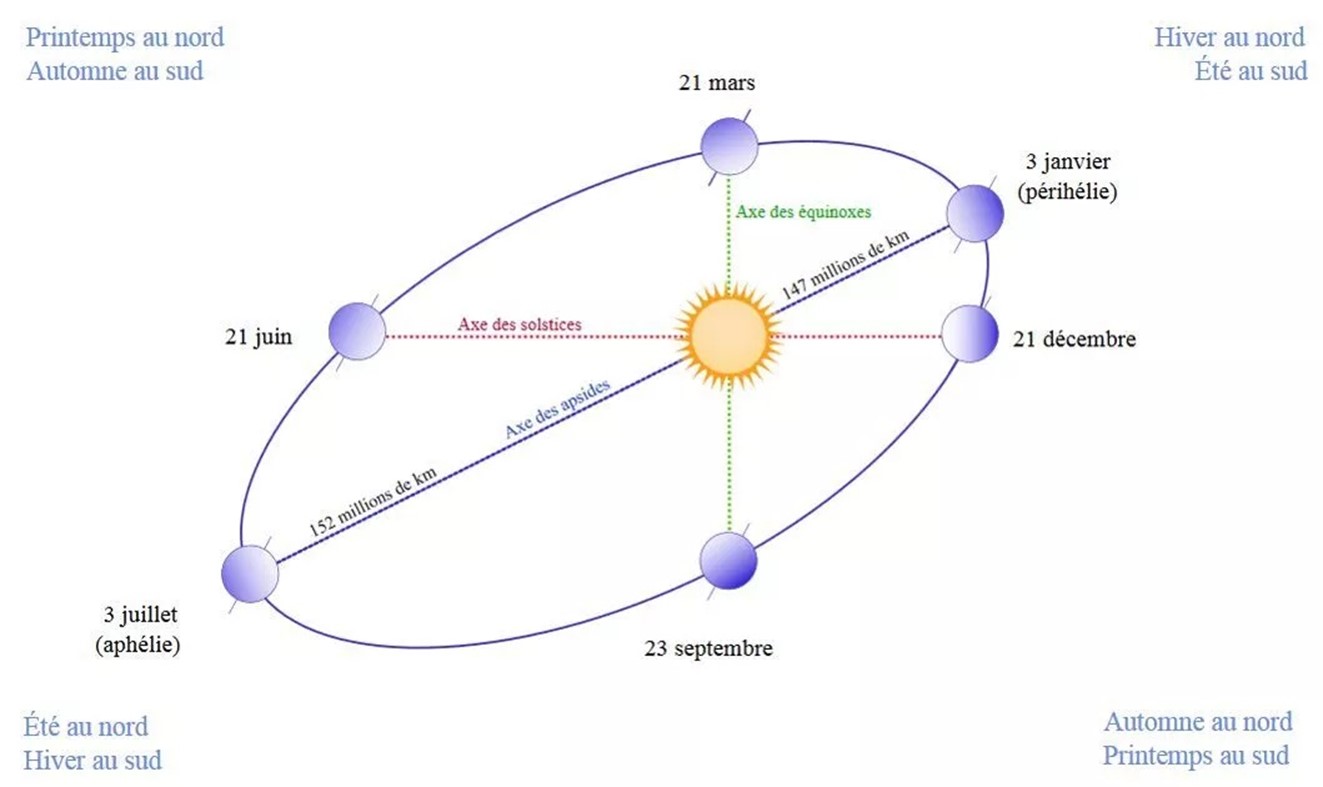

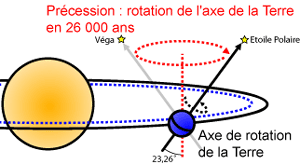

Le 23 décembre 2016 je m’intéressais plus précisément à la fête de « Noël ». Je constatais que le christianisme avait remplacé des fêtes païennes qui célébraient le solstice d’hiver, ce moment où s’arrête la décroissance de la durée du jour, c’est à dire la période quotidienne pendant laquelle le soleil brille. Pour les romains, cette fête s’appelait « Sol Invictus » (latin pour « Soleil invaincu », car le soleil renaissait et regagner du temps sur la nuit. Les peuples germaniques connaissaient une autre fête du solstice d’hiver : « Yule ».

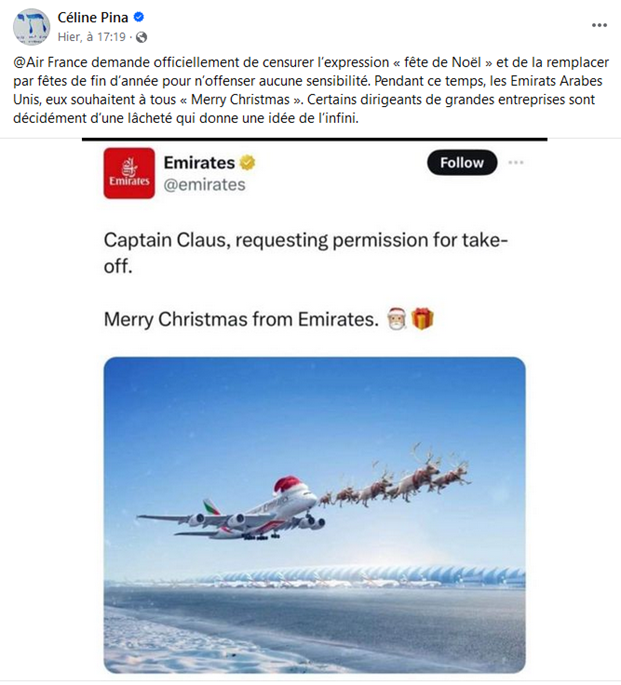

Il y a deux ans, le 24 décembre 2023, j’écrivais ma désapprobation absolue contre ces occidentaux qui ne veulent plus utiliser le mot « Noël », pour le remplacer par le mot neutre de « fête » : « Éclaire ce que tu aimes sans toucher à son ombre. »

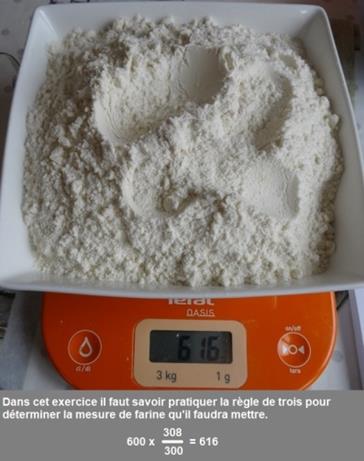

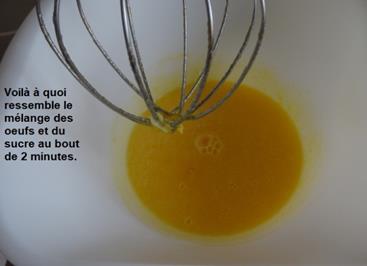

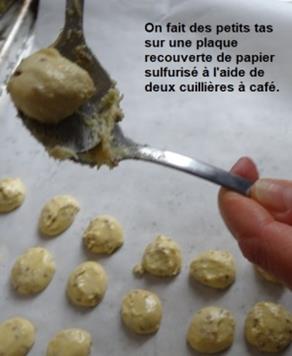

En 2019, je me suis intéressé à un aspect culinaire de Noël, en dévoilant des secrets de famille : « Les recettes des gâteaux de Noël alsaciens »

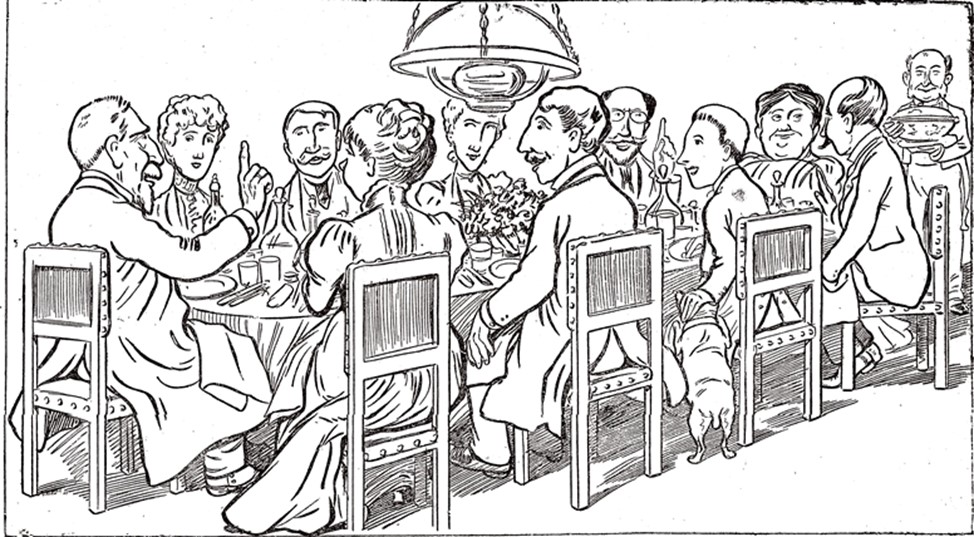

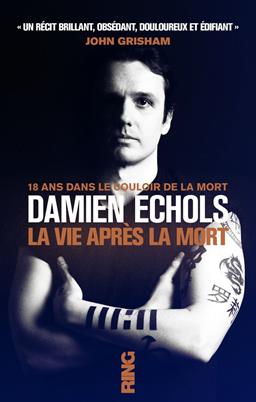

Cette année je vais de nouveau m’intéresser à un sujet alimentaire présent sur les tables de Noël : « La bûche de Noël ». L’histoire de cette bûche est racontée dans le livre « La Bûche et le gras » d’Anton Serdeczny paru en octobre 2025. L’auteur est historien, il est actuellement chercheur au Medici Archive Project à Florence.

Cette année je vais de nouveau m’intéresser à un sujet alimentaire présent sur les tables de Noël : « La bûche de Noël ». L’histoire de cette bûche est racontée dans le livre « La Bûche et le gras » d’Anton Serdeczny paru en octobre 2025. L’auteur est historien, il est actuellement chercheur au Medici Archive Project à Florence. Je l’ai découvert parce qu’il a été invité par Xavier Mauduit dans son émission de France Culture : « Le Cours de l’histoire » du 18 décembre 2025 : « La bûche de Noël, du rondin magique au dessert crémeux »

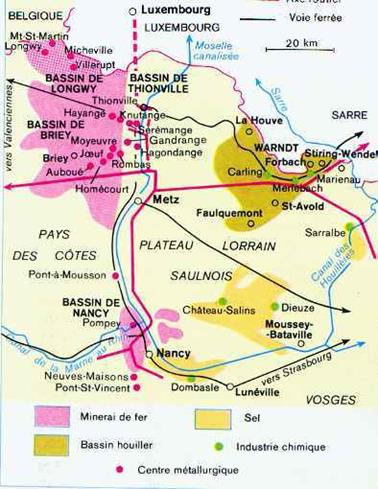

Dans ma Lorraine natale, pas de discussion, la bûche de Noël est un gâteau avec beaucoup de beurre, une fine génoise pour tenir l’essentiel et un parfum : chocolat, praline, marron pour apporter une touche de poésie. Dans ma famille, nous avions adopté définitivement la bûche du pâtissier Paté à Stiring-Wendel. J’ai appris avec un immense regret que cette pâtisserie a fermé définitivement en juin 2025, sans repreneur.

Mais pourquoi parle t’on de bûche de Noël ?

C’est tout simplement parce que dans le monde d’avant l’ère industrielle, dans un monde presque exclusivement rural, le cœur de la célébration était une bûche de bois.

Anton Serdeczny nous explique qu’il s’agit d’une pratique populaire ancienne qui consiste à brûler une bûche de bois au moment de Noël

La cérémonie de la bûche consiste à brûler une souche. Elle peut d’abord être baptisée par des libations diverses (vin, eau bénite, sel, huile, eau-de-vie), parfois en prononçant une prière. Dans le feu, la bûche est frappée pour en faire jaillir le plus d’étincelles possible. Il est probable que les illuminations des arbres de Noël soient issues de cette tradition.

La cérémonie de la bûche consiste à brûler une souche. Elle peut d’abord être baptisée par des libations diverses (vin, eau bénite, sel, huile, eau-de-vie), parfois en prononçant une prière. Dans le feu, la bûche est frappée pour en faire jaillir le plus d’étincelles possible. Il est probable que les illuminations des arbres de Noël soient issues de cette tradition.Cette combustion possède des pouvoirs magiques selon la croyance populaire : Plus les étincelles sont nombreuses, plus la prospérité agricole sera grande. Il s’agit évidemment de rites païens qui se sont développés autour du solstice d’hiver et ont été repris par la fête chrétienne.

L’historien raconte aussi qu’après avoir beaucoup brulé et produit des étincelles, la bûche pouvait par la manipulation des adultes, accoucher, le terme utilisé était « pisser », des friandises et même des jouets que les enfants recevaient en cadeau.

La bûche doit brûler une bonne partie de la nuit, mais pas entièrement. Elle est éteinte avec de l’eau afin d’être brûlée de nouveau le lendemain. La combustion doit ainsi durer plusieurs jours, parfois jusqu’au jour de l’An, ou jusqu’à l’Épiphanie, le 6 janvier, ce qui peut être interprété comme un présage de fertilité.

Les cendres de la bûche sont précieusement gardées pour nourrir les champs ou pour servir de protection contre les maléfices. Ce sont plus particulièrement les restes de la bûche qui sont dotés d’une grande puissance magique. Ils sont censés protéger de la foudre et des maléfices, favoriser les bonnes récoltes, éloigner les animaux nuisibles, guérir les maladies, garantir la fertilité et le bon déroulement des accouchements.

La cérémonie de la bûche de Noël, dans son ensemble, apparaît ainsi comme un rite de fécondité.

Anton Serdeczny parle de la magie de Noël, période pendant laquelle s’ouvre un espace partagé avec l’au-delà et le surnaturel pendant la nuit du 24 au 25 décembre :

« Noël et une période de grande puissance magique, qui se déverse sur le monde dès l’avent et pendant les douze jours qui suivent Noël. Cette magie a un pic au 24 décembre à minuit. Pendant l’avent, en Bretagne, les prêtres sont censés être capables de se transformer en animaux »

Sur le site Retronews, le site de presse de la BNF, il précise :

« À la minuit de Noël, si je rassemble et résume les données issues des collectes folkloriques, les animaux se mettent à parler, les abeilles chantent, les pierres s’ouvrent d’elles-mêmes pour montrer de dangereux trésors, les morts viennent se réchauffer au feu de la bûche – qui pouvait alors capter la puissance magique environnante, et en quelque sorte la stocker pour le reste de l’année. Elle était censée protéger de la foudre, de la sorcellerie, des maladies, des animaux nuisibles pour les cultures, favoriser la reproduction des humains et des animaux, la pousse des céréales et beaucoup d’autres choses encore. »

Sur le site de France Culture on peut lire :

« La nuit de Noël, située entre les saisons, entre deux années, entre l’obscurité des nuits les plus longues et la lumière des jours qui commencent à rallonger, entre deux journées, et donc potentiellement entre les morts et les vivants, serait chargée d’une magie particulièrement puissante. La bûche de Noël serait capable de capter et de conserver cette magie pendant une année entière, ce qui explique que des débris en soient précieusement conservés. D’autres objets peuvent être dotés de ce même pouvoir, comme un œuf pondu la nuit de Noël, le gras d’un bouillon ou un pain préparés la nuit de Noël et utilisés ultérieurement comme médicament, une bougie en partie consumée pendant la nuit de Noël…

À partir de la seconde moitié du 19ᵉ siècle, la tradition de la bûche de Noël recule progressivement, même si certaines familles continuent à la pratiquer jusqu’à aujourd’hui.L’urbanisation et l’évolution des modes de vie vont faire reculer cette pratique. La taille des cheminées diminue, ou sont tout simplement remplacées par d’autres modes de chauffage. D’autre part, dans le contexte de l’industrialisation, les sociétés sont de moins en moins tournées vers l’agriculture, ce qui rend moins central le maintien de rituels de fécondité.

La bûche de Noël en bois devient soit un jouet d’enfant, soit plus souvent une pâtisserie rappelant, par sa forme, le rite ancien. L’histoire est controversée, mais il semblerait que cette pâtisserie soit une invention française, perfectionnée par des pâtissiers parisiens.

Au début du 20ᵉ siècle, la bûche gâteau semble avoir durablement supplanté la bûche souche. Un autre rituel va se développer qui mériterait probablement un autre mot du jour celui du sapin de Noël.

Pour aujourd’hui je finirai celui-ci, en vous souhaitant un Joyeux Noël.

-

Mercredi 3 décembre 2025

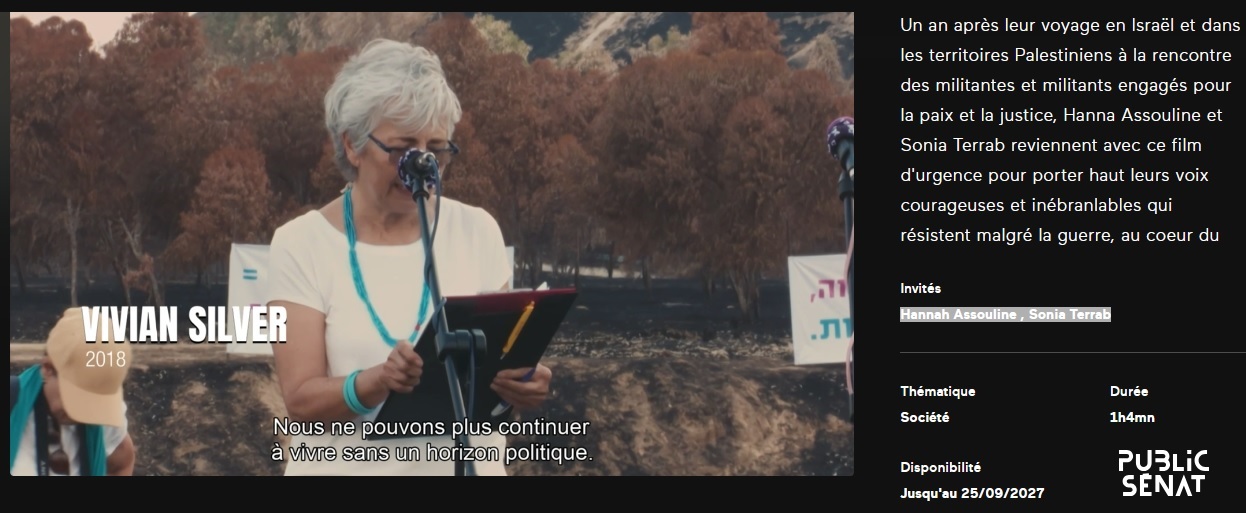

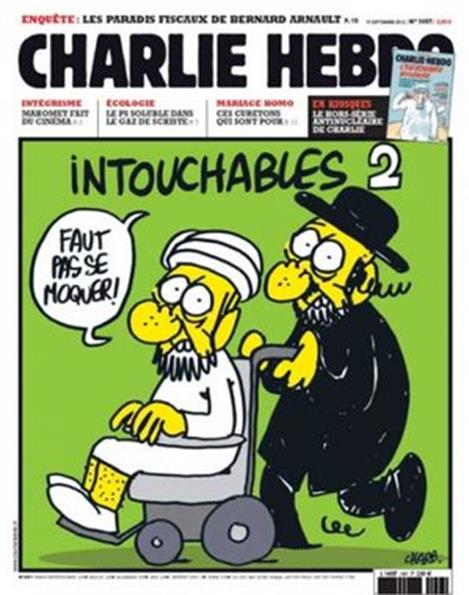

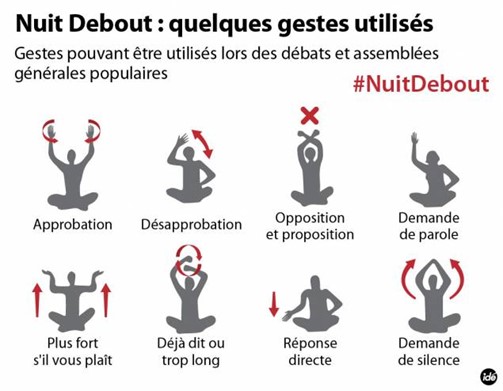

« Ce dont nous avons besoin c’est d’action collective, de mobilisation, c’est de reconnaissance mutuelle de nos histoires, de nos combats, de nos identités et on sera beaucoup plus forts. »Hanna Assouline, cofondatrice « des guerrières de la paix »La tendance n’est plus tellement au débat, cet art de la discussion qui permet de se parler sans se battre donc de débattre. Le temps est plutôt à l’invective, à l’exclusion, à la délégitimation de celui qui ne partage pas exactement le même point de vue.

Ce point de vue peut être l’utilisation d’un mot comme celui de « génocide » pour qualifier les massacres commis par l’armée d’Israël à Gaza. Si tu n’utilises pas ce mot tu es soit mal informé, soit plus probablement un salaud qui encourage ce génocide.

Je ne sais pas si l’utilisation de ce terme est appropriée, je n’en suis pas convaincu mais ce n’est pas à moi d’en décider, c’est à la justice internationale qui ne s’est pas prononcée, elle a évoqué un risque de génocide.

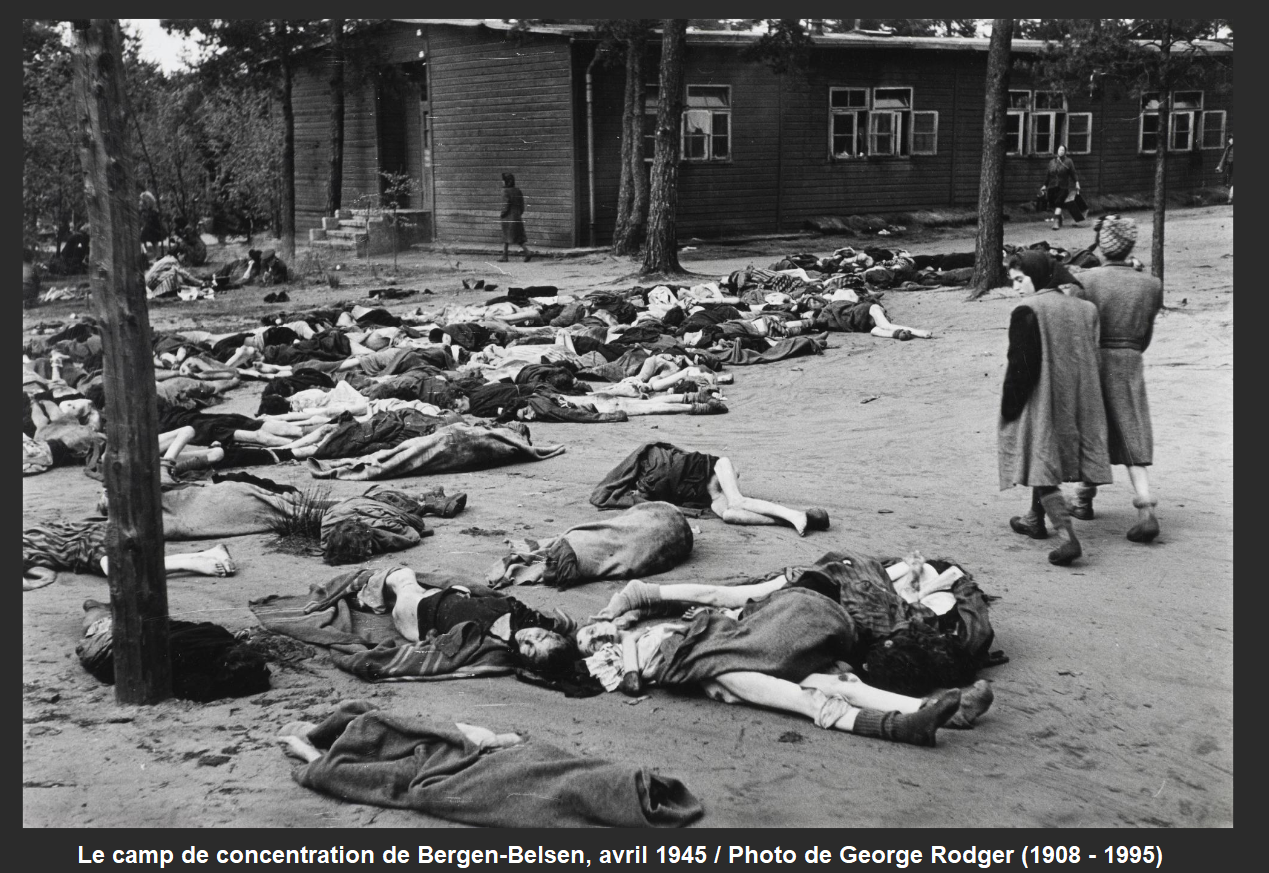

A force, pourtant de répéter ce terme, comme une évidence,on a commencé à vouloir relativiser le génocide contre les juifs puisqu’Israël et les juifs de cet état faisaient la même chose. Et bientôt, on en est arrivé à ce que tous ceux qui ne voulaient pas utiliser ce terme ou qui tentait d’expliquer que le Hamas avait aussi une grande responsabilité dans ce qui se passait à Gaza devenait de facto des « génocidaires ».

Un professeur d’histoire médiévale, spécialiste de l’inquisition à l’université de Lyon 2, Julien Théry, s’est laissé choir dans cette fange. Il a publié, sur Facebook une liste intitulée « 20 génocidaires à boycotter en toutes circonstances ». Cette liste incluait pour l’essentiel des personnalités juives.

Un professeur d’université en France, en 2025, peut donc publier une liste de juifs en demandant de les boycotter ou de les canceller en les traitant de ce nom infâme de génocidaires. Ces 20 personnes n’ont, jusqu’à nouvelle révélation, pas touché à un cheveu de palestinien de Gaza. Mais ils sont génocidaires, par appartenance probablement. Le reproche principal à leur encontre serait, semble t’il, le fait qu’ils aient publié une tribune dans le Figaro jugeant que la reconnaissance de l’Etat palestinien par la France n’était pas pertinent actuellement. On peut ne pas être d’accord avec cette opinion, c’est mon cas. Je trouve juste que la France, entraînant d’autres pays avec elle, ait reconnu l’Etat palestinien. Cela ne fait pas des personnes qui ne partagent pas cette opinion, des génocidaires. Mais il n’est évidemment pas indifférent de traiter ces « juifs ».de génocidaires.

Peut être que ce professeur a oublié, un instant, les leçons d’Histoire qu’il a du tirer de ses études sur l’inquisition et dans un moment de colère non maitrisé et passager, a utilisé un mot dépassant sa pensée.

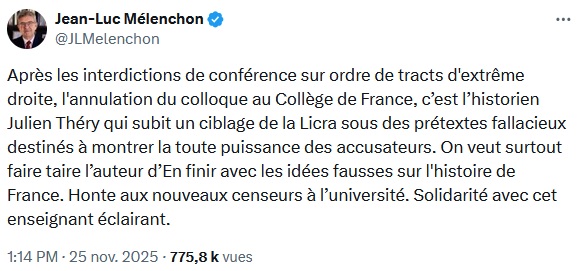

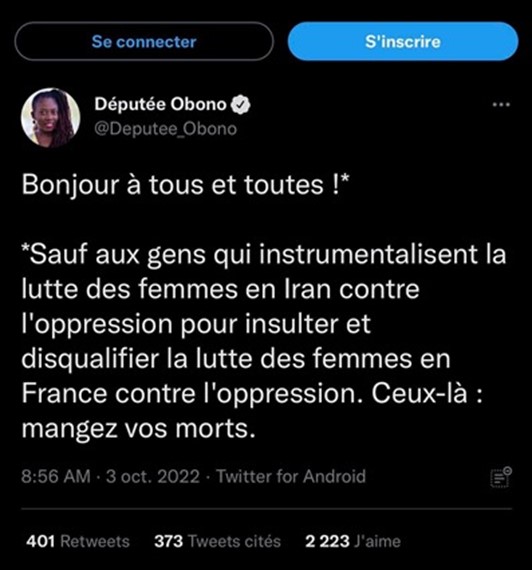

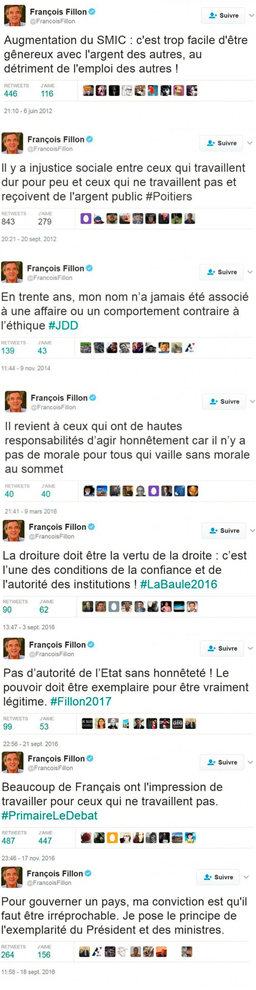

Mais que dire de Jean-Luc Melenchon qui aspire à devenir Président de la République et donc à travailler à l’Unité du peuple qu’il entend diriger, lorsque ce dernier plutôt que de dire que le propos de Julien Théry est exagéré ou hors de propos, écrit le tweet suivant pour répondre à la LICRA qui s’est indigné des propos de M Théry :

Mais que dire de Jean-Luc Melenchon qui aspire à devenir Président de la République et donc à travailler à l’Unité du peuple qu’il entend diriger, lorsque ce dernier plutôt que de dire que le propos de Julien Théry est exagéré ou hors de propos, écrit le tweet suivant pour répondre à la LICRA qui s’est indigné des propos de M Théry :« Solidarité avec cet enseignant éclairant. »

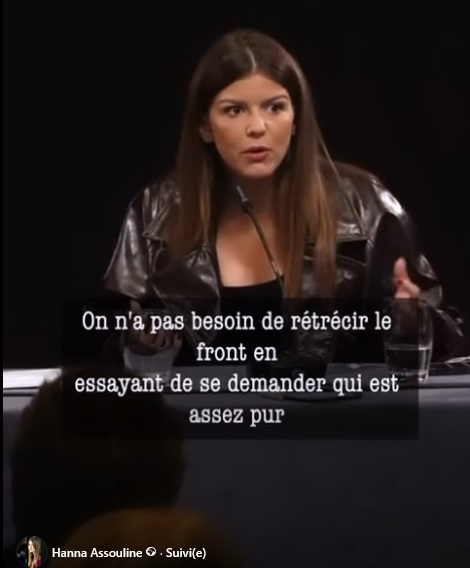

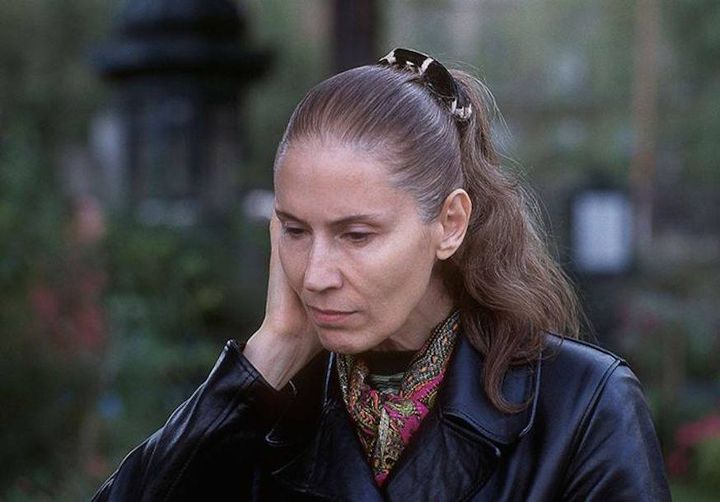

Hanna Assouline, cofondatrice des Guerriers de la paix a publié sur les réseaux sociaux un extrait d’une intervention qu’elle a fait lors d’une réunion :

« On est dans une course à la radicalité, à l’invective, à une forme de violence verbale qui fait qu’on est tous pris dans ce cirque qui non seulement n’aide en rien notre réflexion collective politique, ne nous aide pas ni à nous comprendre, ni à avancer, ni à comprendre le monde correctement mais qui en plus n’aide vraiment pas les gens pour lesquels on prétend s’engager. »

Les excès et la polarisation ne sont pas du seul côté pro palestinien, il y a de la même manière des théories, des récits, on utilise aujourd’hui le terme « narratif » qui prennent fait et cause pour les thèses des messianistes juifs qui prétendent que le peuple palestinien n’existe pas, que la Cisjordanie doit appartenir à Israël parce qu’il s’agit d’une terre bibliquement juive et enfin que la Jordanie est déjà l’Etat des palestiniens et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en créer un autre.

Pour celles et ceux qui croient encore à la paix en Israël et en Palestine, les militants des deux bords sur les terres du conflit, ces affrontements dans notre société française ne les aident pas et ne font rien avancer. C’est ce que rapporte Hanna Assouline :

« Et ça ça fait partie des choses qui ont été dites et redites à de nombreuses reprises par les militants palestiniens et israéliens qui luttent pour la paix, pour la dignité, pour la justice. Ils nous ont répété en fait, quand vous vous déchirez, quand vous utilisez notre cause pour alimenter la haine, l’islamophobie, le racisme, l’antisémitisme, quand vous nous utilisez comme des slogans, comme des étendards, sans vous poser la question réelle de notre avenir, pour régler les comptes de vos propres sociétés et de votre histoire coloniale, de votre histoire vis-à-vis de la shoah, de toutes les failles qui vous appartiennent et qui n’ont rien à voir avec nous. Non seulement vous ne nous aidez pas et vous n’êtes absolument pas dans la solidarité avec nous mais vous nous condamnez davantage à l’impasse. […] Cela nous a été répété par des gens extrêmement différents des Palestiniens comme des Israéliens. Cette idée de quand vous pensez nous aider, vous nous condamnez davantage, quand vous pensez nous aider de cette manière là. »

Comme le dit la cofondatrice des guerrières de la Paix nous sommes en face d’une offensive mondiale de l’extrême droite, de la renaissance des logiques d’empire, nous ne pouvons nous permettre, pour ceux qui veulent la paix, c’est à dire la coexistence pacifique de deux peuples sur la terre entre la mer et le jourdain, de nous invectiver et d’aspirer à la pureté des idées.

Comme le dit la cofondatrice des guerrières de la Paix nous sommes en face d’une offensive mondiale de l’extrême droite, de la renaissance des logiques d’empire, nous ne pouvons nous permettre, pour ceux qui veulent la paix, c’est à dire la coexistence pacifique de deux peuples sur la terre entre la mer et le jourdain, de nous invectiver et d’aspirer à la pureté des idées.Un des premiers mots du jour citait cette formule des temps révolutionnaire : « Un pur trouve toujours un plus pur qui l’épure. ». Les choses sont toujours plus compliquées que cette vision biblique de la lutte du bien contre le mal. Quand on en est convaincu, on accepte la complexité du monde et la fécondité du débat.

« Aujourd’hui on a besoin d’action, on a besoin d’un sursaut collectif, on a besoin de tout le monde autour de la table. On n’a pas besoin de rétrécir le front en essayant de se demander qui est assez pur dans son militantisme pour avoir le droit d’être assis à nos côtés. On a besoin d’un sursaut, d’un élan collectif qui soit le plus large possible, sinon on ne va pas y arriver. Et face à nous, on est face à une offensive mondiale fasciste qui est en train de nous écraser et qui se délecte des divisions dans lesquelles on tombe tous. […] »

Hanna Assouline finit par cette invitation à s’écouter et accepter mutuellement à reconnaître l’histoire de l’autre pour pouvoir mieux comprendre comment vivre ensemble.

« Ce dont nous avons besoin c’est d’action collective, de mobilisation, c’est de reconnaissance mutuelle de nos histoires, de nos combats, de nos identités et on sera beaucoup plus forts. Et pour lutter ici, dans nos sociétés et pour lutter pour eux là-bas. »

Je trouve pertinent de partager cet appel à s’écouter, à ne pas pratiquer l’excommunication et a envisager l’hypothèse qu’on peut discuter de tous les sujets.

-

Jeudi 13 novembre 2025

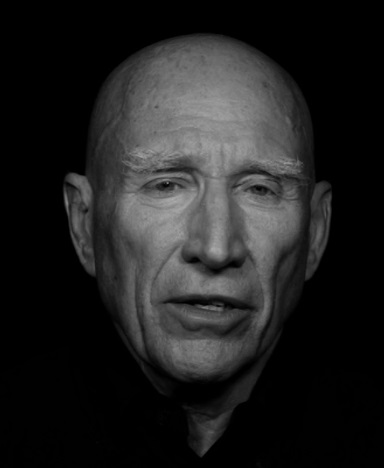

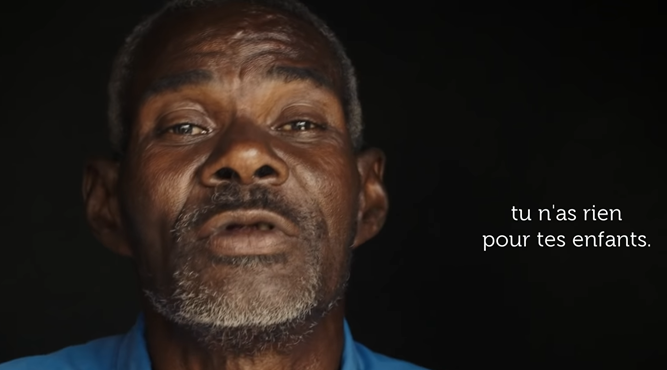

« Le sel de la terre »Documentaire réalisé par Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado sur la vie et le travail de Sebastião SalgadoLors de sa visite en juin 2025, Florence nous avait suggéré de regarder « Le sel de la terre » un documentaire sur le travail du photographe franco-brésilien Sebastiao Salgado, en précisant que c’était exceptionnel.

Depuis je l’ai revu deux fois, la première fois avec ma fille Natacha en juillet, puis plus récemment, hier, avec Annie et ses deux sœurs qui avaient eu la merveilleuse idée de se donner du temps l’une à l’autre pour se retrouver ensemble pendant une grande semaine.

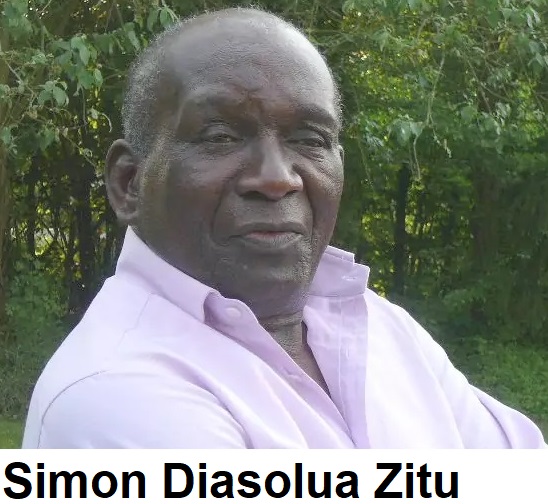

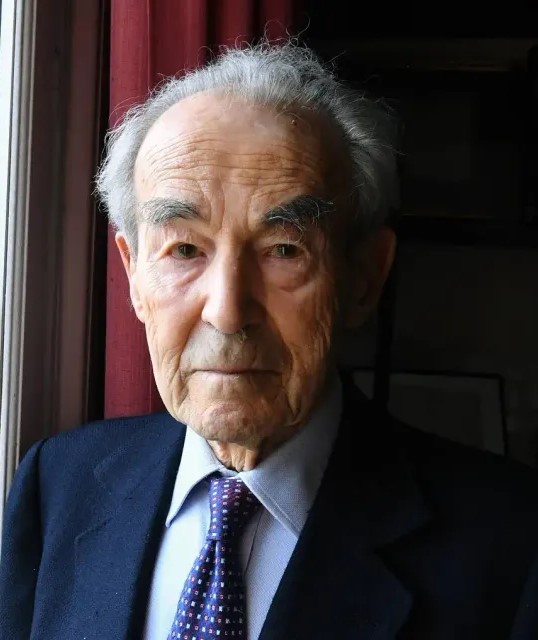

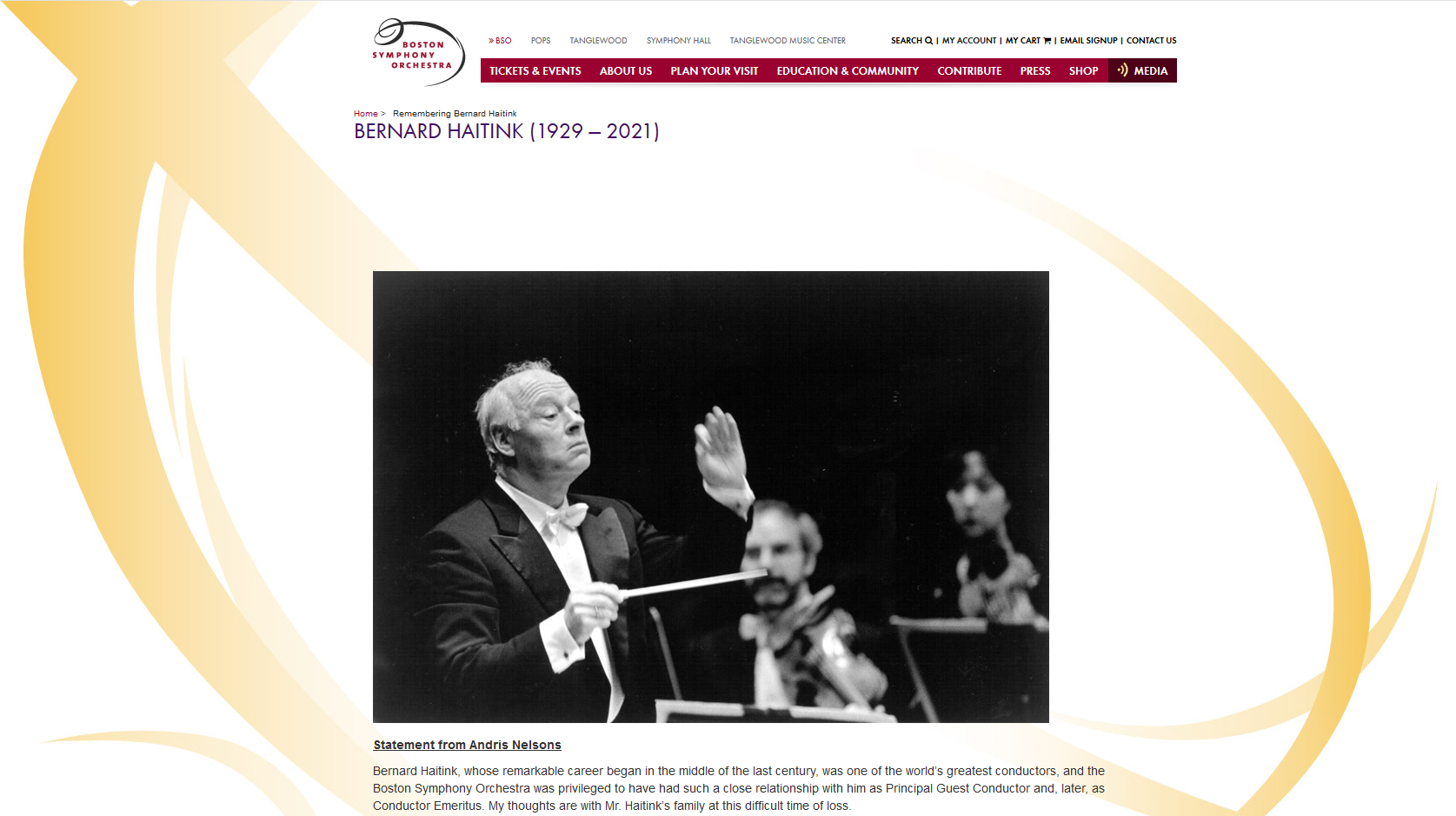

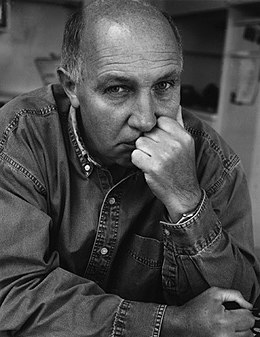

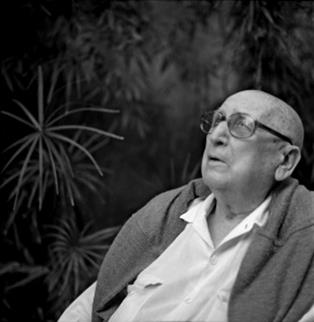

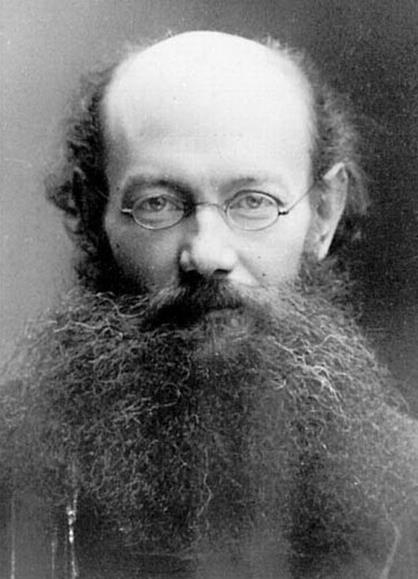

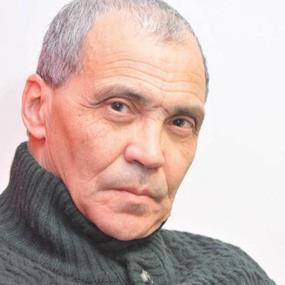

Sebastião Ribeiro Salgado Avant que Florence ne m’en ait parlé je ne connaissais pas Sebastiao Salgado qui venait de mourir le 23 mai 2025 à Neuilly-sur-Seine.

Sebastião Ribeiro Salgado est né en 1944 au Brésil. Son père est un éleveur et propriétaire terrien d’origine espagnol. La famille maternelle d’origine suisse s’était installée au Brésil à la fin du XIXe siècle.

Sur l’injonction de son père il poursuit des études d’économie à l’université de São Paulo. Militant au sein des Jeunesses communistes, Salgado se trouve contraint de fuir la dictature brésilienne en 1969, avec sa femme. Il ne retrouvera son pays qu’en 1979.

En 1969, Sebastião Salgado s’installe à Paris pour suivre des cours à l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae).

Par la suite, il est recruté par l’Organisation internationale du café (ICO), basée à Londres et pour laquelle il réalise des enquêtes jusqu’en 1973. Il va abandonner cette carrière pour devenir photographe. Il explique

« J’emportais mon appareil photo pour mes enquêtes et je me suis aperçu que les images me donnaient dix fois plus de plaisir que les rapports économiques. Je commençais à voir le monde d’une autre manière, à travers le viseur et par un contact direct avec les gens. En fait, j’ai continué à faire la même chose : dresser un constat de la réalité. »

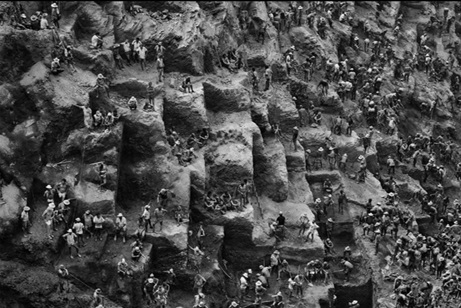

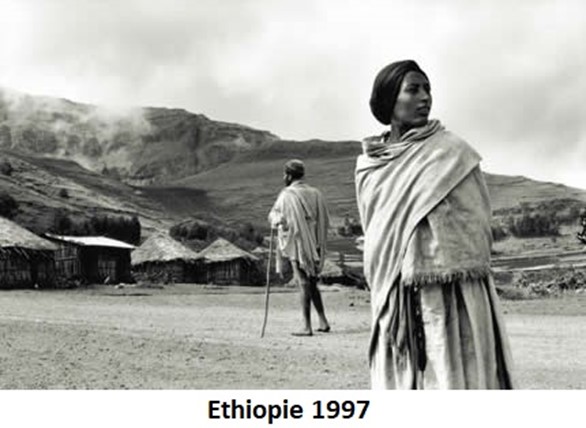

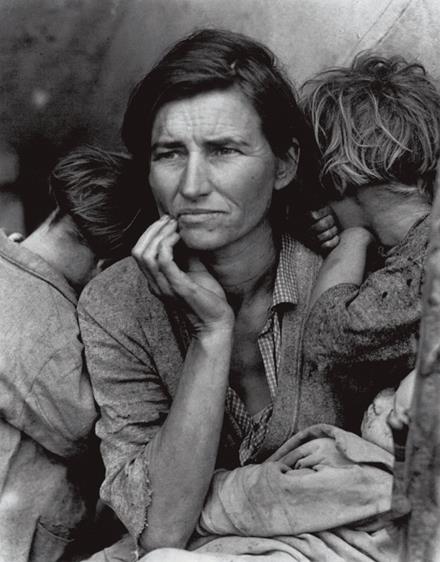

La main de l’homme : Mine d’or de Serra Pelada Salgado travaille toujours en noir et blanc et observe la vie de ceux qui vivent et travaillent dans des conditions difficiles — migrants, mineurs, victimes de la famine. Le documentaire s’ouvre sur des photos de « La Mine d’or de Serra Pelada », qui montre le quotidien dans une mine d’or au Brésil.

Ce documentaire a été réalisé par Wim Wenders qui s’est associé à un des fils du photographe Juliano Ribeiro Salgado pour montrer Salgado à l’oeuvre à travers les projets qu’il a réalisés jusqu’en 2013 : « La Main de l’homme », « Les Enfants de l’exode », « Genesis » qui sont autant de livres qu’il a publié…

Wim Wenders a présenté ce documentaire au festival de Cannes 2014, exactement 30 ans après avoir reçu la palme d’or pour « Paris Texas » en 1984.

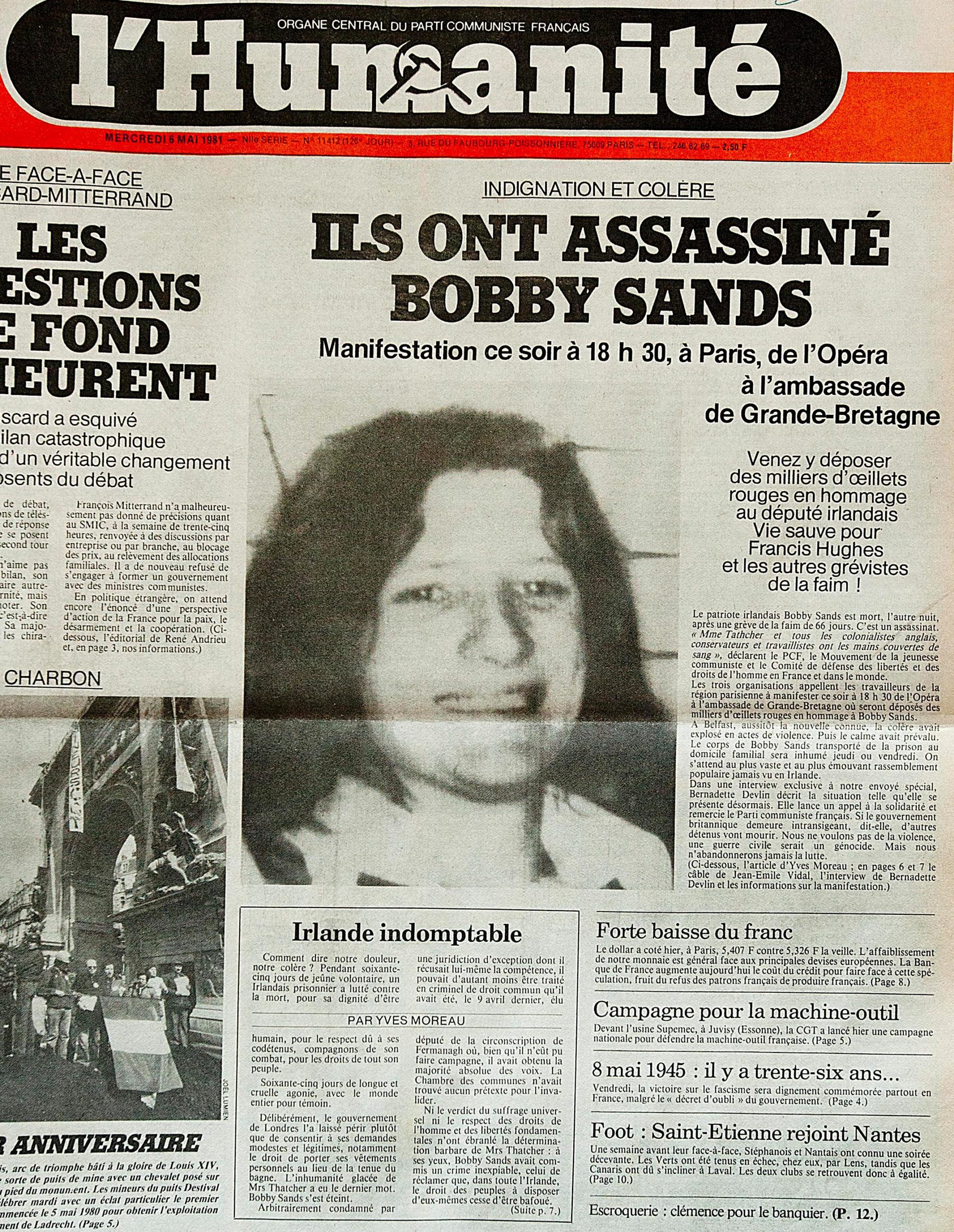

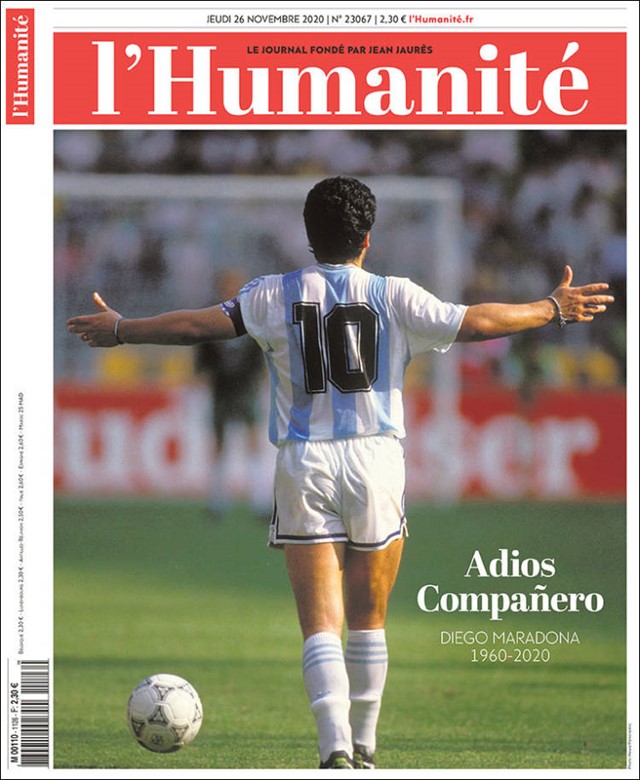

Koweit : Un désert en feu – Les puits de pétrole enflammés par les irakiens Le journal « L’humanité » a publié un article « Le Sel de la terre, une leçon de vie qui nous fait tous grandir » le 15 octobre 2014 dans lequel on peut lire :

«Le Sel de la terre est un film sur l’itinéraire d’un homme à travers la misère du monde, entre horreur et destruction, jusqu’à devenir initiatique, entre sérénité et reconstruction. Une leçon de vie, d’art et d’humanité exceptionnelle »

Chaque fois que j’ai visionné ce documentaire j’ai trouvé d’autres richesses, d’autres messages que je n’avais pas perçu la première fois. Les images de Salgado sont d’une immense force car son regard montre les humains dans leur dénuement, leur détresse, parfois leur joie. Il n’est pas allé sur des terres accueillantes, souvent la guerre, une violence inouïe, des épreuves terribles s’abattaient sur les femmes et les hommes qu’il photographiait.

Les enfants de l’exode : guerre en Yougoslavie Il a photographié ces lieux où l’on se tue au travail, où la faim ronge la chair, où la guerre ravage l’espoir, où la terre charrie des flammes. Son regard humaniste permet de montrer ces choses horribles tout en nous laissant la capacité d’observer sans nous détourner et d’être ainsi touché au plus profond de notre âme humaine : des enfants morts, des humains affamés, des charniers qui dévoilent ce que l’homme fait à l’homme sur cette terre. Par son art, il nous rend proche ces êtres humains et nous conduit à intérioriser ce fait pourtant évident : nous faisons partie de la même humanité.

C’est aussi tout le talent de Wim Wenders et du fils du photographe d’accompagner ce travail de révélations et d’explications. Wim Wenders le décrit ainsi :

« Ses photos révèlent son effort pour nous montrer l’âme des peuples mais aussi le contexte qui les entoure. Pourquoi cette famine ? Pourquoi cette guerre ? Il ne veut pas seulement constater mais aussi faire savoir. »

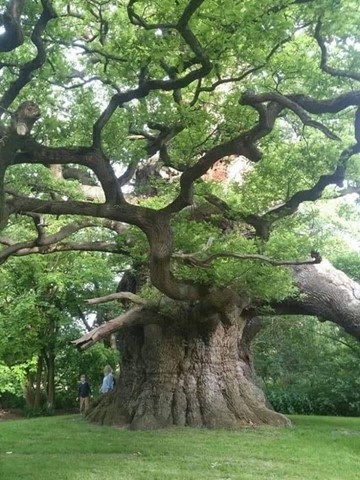

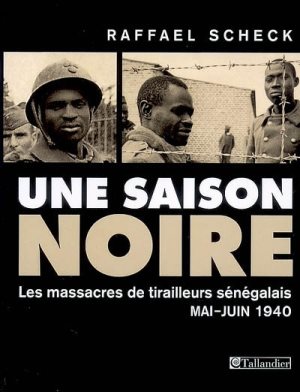

Génocide des Tutsi au Rwanda Après son travail au Rwanda, lors du génocide des tutsis et des évènements qui ont suivis, il perd foi en l’humanité. Il se retire sur les terres de son père au Brésil où l’action de l’homme a conduit à un désastre écologique : Plus rien n’y poussait, les oiseaux avaient disparu, il n’y avait même plus d’herbe pour les vaches. Son épouse depuis 1967, qui l’a accompagné, aidé, soutenu tout au long de sa vie, Lélia Deluiz Wanick Salgado lui donne l’idée de se lancer dans une vaste entreprise de reboisement pour faire revivre le domaine.

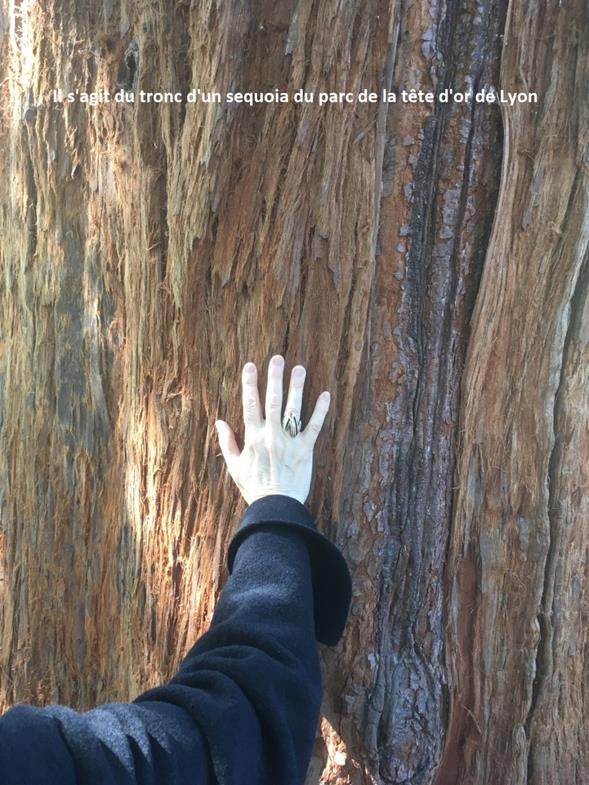

De cette initiative naîtra l’Instituto Terra, en 1998. Avec ses millions d’arbres plantés, la nature a repris ses droits, autant qu’elle a guéri l’âme meurtrie de Salgado, éprouvée par la folie et la violence de ses contemporains. Patiemment, sa fondation s’active à replanter chaque arbre, chaque fleur, à réparer ce que l’homme a détruit. Petit à petit, un paysage et un écosystème renaissent de leurs cendres. Salgado affirme que cela a changé leurs vies.

Le Sel de la Terre entre ainsi dans les deux grandes préoccupations de l’humanité d’aujourd’hui : la paix et l’environnement. Wim Wenders conclut son entretien dans le Figaro du 15 octobre 2014 par ces mots.

« Quelqu’un qui a vu toute la misère du monde est capable de montrer un chemin optimiste. On ne l’aurait pas cru au début, mais une renaissance est possible. »

La replantation d’arbre sur le domaine de son père C’est un documentaire d’une beauté et d’une force incroyable, je ne peux que vous recommander, si vous ne l’avez pas déjà fait, de vous donner les moyens de partir à la découverte de cette oeuvre qui magnifie l’art et l’humanisme de cet immense photographe que fut Sebastião Ribeiro Salgado

-

Vendredi 31 octobre 2025

« Et pendant le moment de l’accouchement, le papa tient bien fort la main de la maman pour avoir moins peur !»Une des phrases affichées à l’accueil de la Maternité des Lilas pour faire comprendre aux futurs parents quel était le sexe fort au moment de la naissance.Michel Rocard avait énoncé cette vérité de vie, les deux ou trois plus beaux moments de votre vie n’ont jamais rien à voir avec l’argent.

Et, chacun de s’interroger : mais si je me penche sur ma vie : quels en sont les plus beaux instants ?

Pour moi, je n’ai pas de doute : ces deux plus beaux moments, je les ai vécus 12 Rue du Coq Français dans la petite commune « Les Lilas » en Seine Saint Denis. le premier a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 juin 1991 et le second dans la soirée du 10 janvier 1994.

L’écrin magnifique, magnifique parce qu’il était rempli de l’humanité, de la qualité d’écoute, du dévouement et de la chaleur des personnes qui travaillaient là où ces évènements se sont déroulés, portait le doux nom de « Maternité des Lilas. »

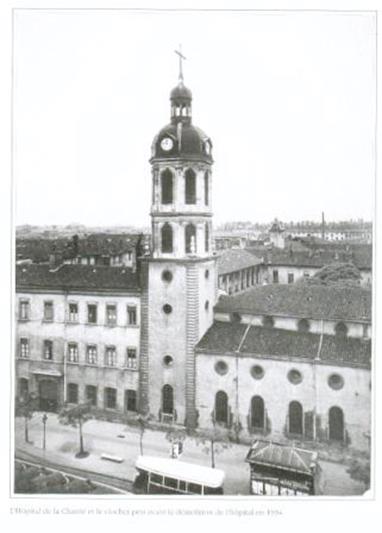

La maternité des Lilas va définitivement fermer ses portes ce 31 octobre 2025.

La maternité des Lilas va définitivement fermer ses portes ce 31 octobre 2025.Il y eut tant de menaces et de luttes pour la maintenir en activité, que beaucoup pensaient qu’elle avait déjà fermé. Ce n’était pas le cas, c’est aujourd’hui que cette aventure de 61 ans va définitivement se terminer.

La maternité des Lilas a été fondée en 1964 par la comtesse Colette de Charnières avec un statut de clinique privée. Elle poursuivait le même objectif que la maternité des bluets située 9, rue des Bluets dans le 11e arrondissement, refuser ce commandement que l’homme, qui a écrit le texte de la Genèse, fait dire à dieu :

« Il dit à la femme: J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, »

La Bible du Semeur 2015 – Genèse 3-16L’accouchement sans douleur est un ensemble de techniques visant à supprimer l’angoisse et les douleurs de l’accouchement par une préparation durant la grossesse et l’utilisation de techniques complémentaires pendant l’accouchement, et par la création d’un rapport de confiance et de collaboration entre l’équipe médicale et la mère. Ces techniques ont été développées principalement au Royaume-Uni et en URSS au milieu du XXe siècle.

La France était en retard sur ces méthodes. Cette évolution a été introduite en France grâce aux communistes et à la CGT. Le médecin qui en a été le moteur fut le docteur Fernand Lamaze, chef de service de la maternité des Bluets, ouverte en novembre 1947, réalisation sociale des syndicats CGT de la Métallurgie de la région parisienne.

En 1950, le docteur Lamaze avait lu un rapport du professeur russe A.P. Nikolaiev sur la doctrine du physiologiste Pavlov, basée sur la découverte de l’intervention du système nerveux supérieur dans les grandes fonctions de l’organisme ; Nikolaiev démontrait qu’une éducation psychique de la femme enceinte pouvait lui permettre d’accoucher sans douleur.

En 1951 lors d’une mission médicale, F. Lamaze assiste à un accouchement naturel sans douleur, ce qui se pratiquait couramment en URSS :

« Ce fut pour moi un véritable bouleversement de voir cette femme accoucher sans aucune manifestation douloureuse… tous ses muscles étaient relâchés… pas la moindre angoisse dans ses yeux, pas un cri, pas la moindre goutte de sueur ne perlait sur son front, pas une seule contraction du visage. Le moment venu, elle a fait les efforts de pousser sans aucune aide, dans un calme absolu…Après avoir été le témoin d’une chose pareille, je n’avais plus qu’une préoccupation : transplanter cela en France et… cela devenait pour moi une idée fixe »

Il va pouvoir introduire cette méthode avec un confrère, le docteur Vellay, grâce à l’engagement militant de femmes et de membres de la CGT, dans le cadre de la maternité des Bluets.

Mais des forces réactionnaires, probablement marquées par la Genèse, s’opposent à ces évolutions. À deux reprises, Lamaze et Vellay sont traduits devant le Conseil de l’ordre des Médecins. Enfin, ils seront blanchis en 1954.

Et preuve qu’il ne faut pas désespérer de l’Eglise, le 8 janvier 1956, le pape Pie XII crée la surprise en prenant position en faveur de l’accouchement sans douleur devant sept cents gynécologues et médecins. Il déclare :

« la méthode est irréprochable du point de vue moral ».

Si vous voulez en savoir davantage : « https://francearchives.gouv.fr/pages_histoire/40009 »

La Maternité des Lilas va s’inscrire dans ce mouvement.

La Maternité des Lilas va s’inscrire dans ce mouvement. Quand en 1991, il fallu choisir une maternité, pour Annie et moi, il n’y avait aucun doute il nous fallait choisir entre ces deux établissements. Finalement, ce fut la maternité des Lilas.

L’accompagnement dont nous avons pu bénéficier jusqu’à l’accouchement fut incroyable.

Nous savions que s’il y avait des difficultés il serait possible de rapidement mobiliser des équipes médicales. Mais quand ce n’était pas nécessaire, ce qui fut notre cas, il n’y avait que l’humain, le toucher, la respiration, la confiance et le miracle de la vie qui naissait au milieu d’un petit groupe d’humains, beaucoup de femmes, mais le père avait toute sa place.

L’accouchement sous péridurale qui existait depuis 1975 était possible, mais le plus souvent inutile : les techniques naturelles apprises étaient suffisantes pour que ce moment de joie fut sans douleur. Le cœur de tout cela était de faire de cet instant : l’arrivée au monde d’un petit humain, non un acte exclusivement technique mais avant tout, un acte d’humanité dans lequel un petit groupe relié par l’amour, la bienveillance, l’attention accueillait, en son sein, un nouveau petit être, une nouvelle vie.

Pour la naissance de 1991 nous habitions près de la Place d’Italie à Paris. En fin de cette année nous avons déménagé dans une résidence, avenue Jean Moulin à Montreuil sous bois. Nous avons eu la surprise d’apprendre, peu à peu, que tous les parents que nous fréquentions régulièrement, étaient allés à la maternité des Lilas, sauf un couple qui était allé à la maternité des Bluets.

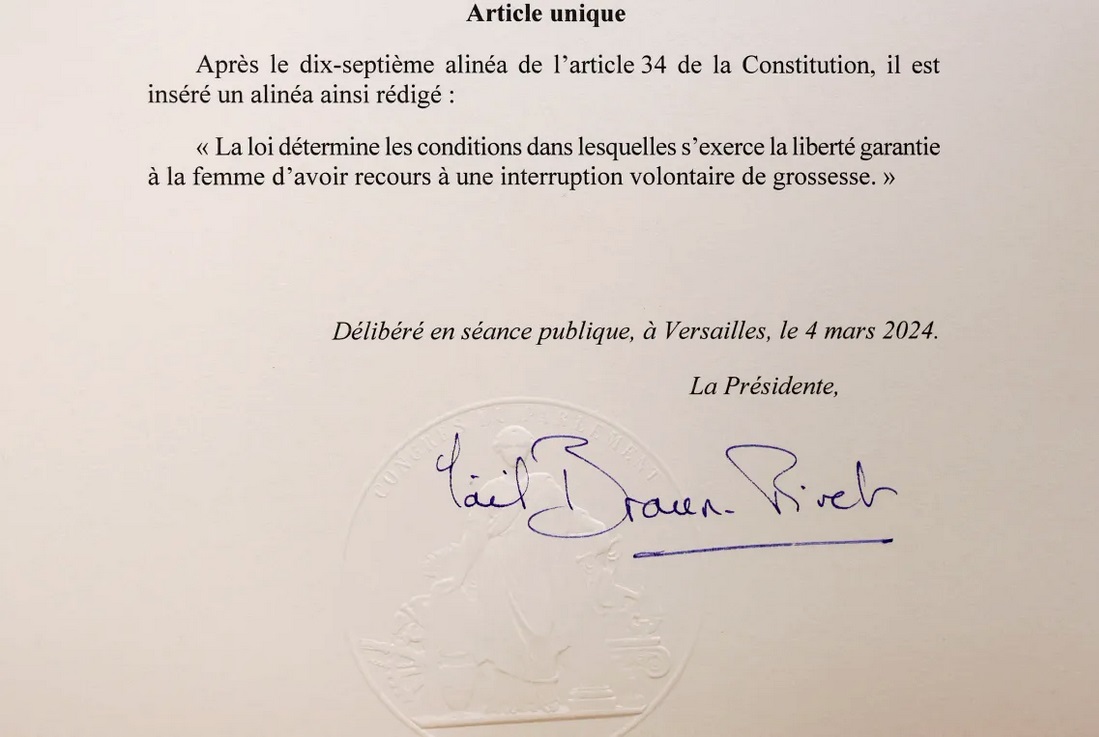

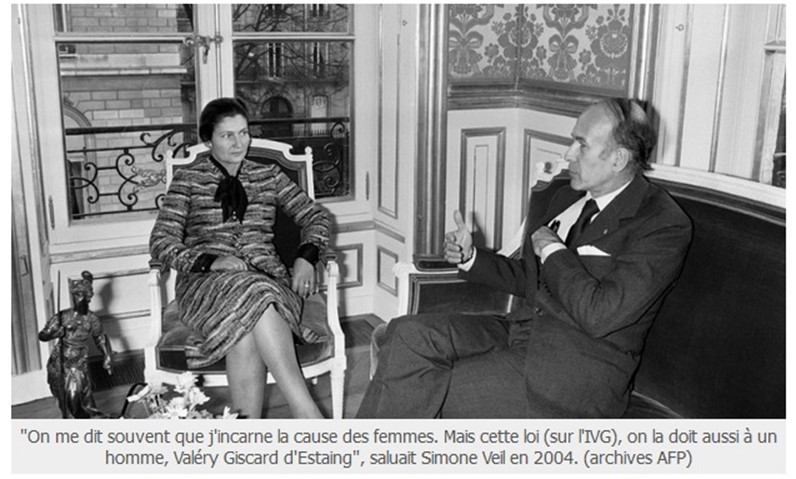

Pour la naissance de 1991 nous habitions près de la Place d’Italie à Paris. En fin de cette année nous avons déménagé dans une résidence, avenue Jean Moulin à Montreuil sous bois. Nous avons eu la surprise d’apprendre, peu à peu, que tous les parents que nous fréquentions régulièrement, étaient allés à la maternité des Lilas, sauf un couple qui était allé à la maternité des Bluets.En 61 ans d’existence, l’établissement a été pionnier dans le féminisme en étant un haut lieu de l’accouchement physiologique, qui se veut le plus naturel et le moins médicalisé possible. Il a aussi pratiqué des avortements clandestins avant la Loi Veil. Il continuait aujourd’hui de pratiquer de nombreux IVG. En 1990, la maternité des Lilas a fait l’objet d’une attaque du mouvement américain pro-life « commando anti-IVG ». Toujours à la pointe de la lutte pour le droit des femmes de disposer de leur corps, l’établissement a embrassé plus récemment les luttes LGBT.

Le 1er juillet 2025, l’agence régionale de santé avait annoncé sa fermeture pour plusieurs raisons : une baisse d’activité, la perte de sa certification par la Haute Autorité de santé et des difficultés financières.

Les médias se font l’écho de ce jour de deuil qui voit la fermeture de cet établissement de lumière par manque d’argent. Michel Rocard avait raison, toutefois l’argent est quelquefois nécessaire pour rendre possible les choses belles et remarquables.

France info écrit « Pourquoi la fermeture de la maternité des Lilas suscite tant d’émotions et de regrets.»

La station ICI donne la parole à une maman qui a accouché dans ce lieu : « C’était tellement humain cette maternité, on se sentait comme à la maison ».

Libération publie aussi des témoignages : «Là-bas, je n’étais pas qu’un numéro».

Et le titre de l’article du Monde pour informer sur cette évènement : « Mobilisation contre la fermeture imminente de la maternité des Lilas, pionnière du féminisme ».

Je ne peux m’empêcher d’être triste qu’un tel établissement où les femmes se sentaient respectées, écoutées et accompagnées et où les pères avaient leur place aussi, ne puissent plus continuer à exercer sa noble mission.

-

Jeudi 23 octobre 2025

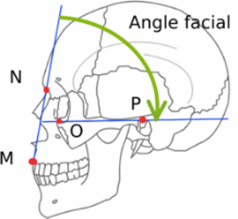

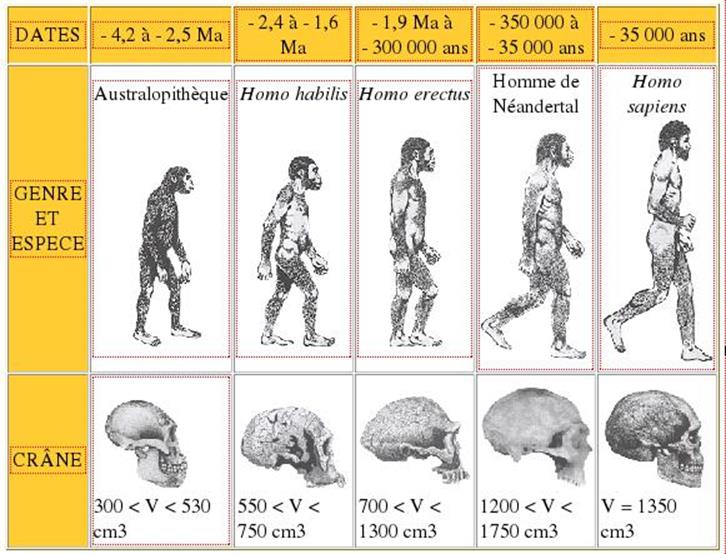

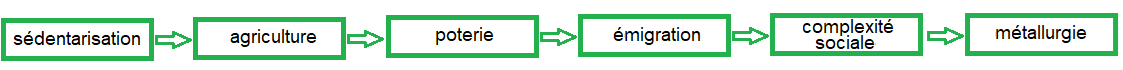

« La guerre des récits»Une part d’explication du mondeLundi, je rappelais que notre espèce, homo sapiens, se distinguait des autres par le langage qu’elle avait inventé pour communiquer et échanger à l’aide d’une suite de mots. .

Avec ces mots, sapiens a développé un outil d’une puissance inouïe qui lui a permis de s’imposer et de devenir « le maître des espèces sur terre ». Dans la série consacrée à « Sapiens » de Yuval Noah Harari, le mot du jour consacré aux mythes relevait cette belle formule de l’auteur :

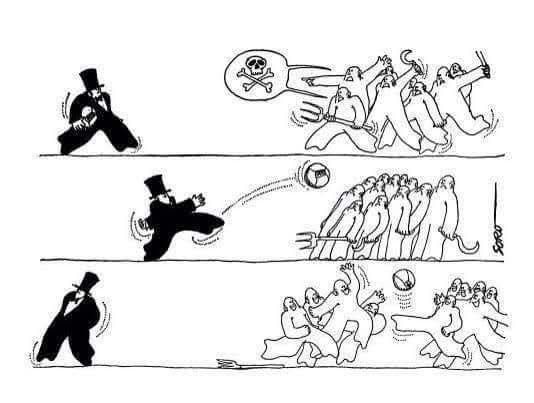

C’est cette faculté d’inventer des histoires, des mythes, des religions qui ont donné à Sapiens les moyens de réunir des groupes, tribus, empires immenses liés par ces croyances communes. Aucune autre espèce n’a jamais été capable de réunir autant d’individus liés par un destin et des objectifs communs.

Les groupes humains, pour faire société, se rassemblent, ainsi, autour de « récits » qui font sens pour eux, donnent le lien qui leurs permettent d’affronter ensemble des défis et construire une communauté, une nation, jusqu’à une civilisation.

Ces récits peuvent devenir le ferment de conflits entre groupes humains : « Nous contre Eux »

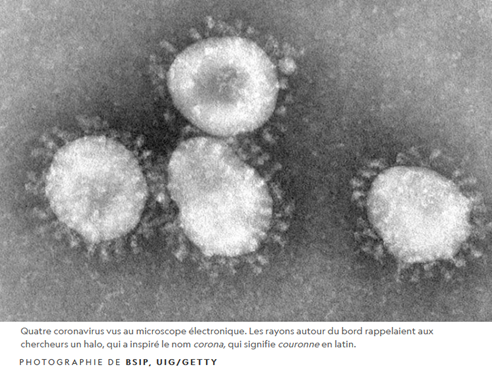

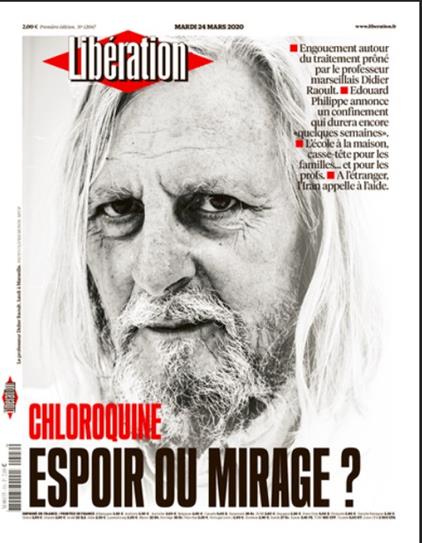

« La guerre des récits » est une expression que Christine Ockrent a utilisé, en 2020, dans un livre consacré à la pandémie du Covid 19. Le Grand Continent avait interviewé, à cette occasion, l’autrice : « La Guerre des récits, par Christine Ockrent »

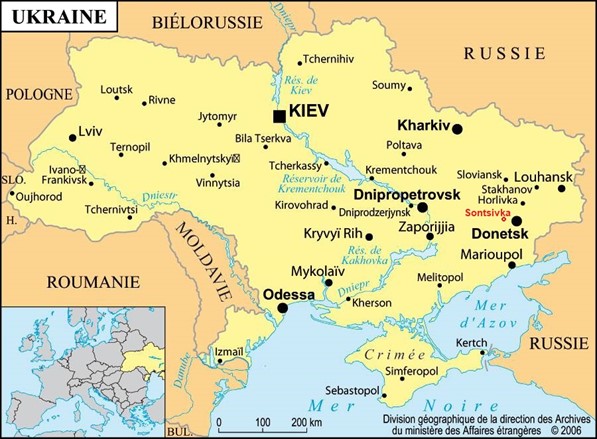

Amélie Férey, professeure à Sciences-Po Paris et à École polytechnique et chercheuse à l’Institut français des relations internationales (IFRI) a donné, en 2024, comme titre à un podcast : « De l’Ukraine à Gaza : la guerre des récits » consacré à son dernier livre dans lequel elle explore comment le langage et les récits jouent un rôle crucial dans la conduite des conflits modernes, y compris les guerres en Ukraine et à Gaza.

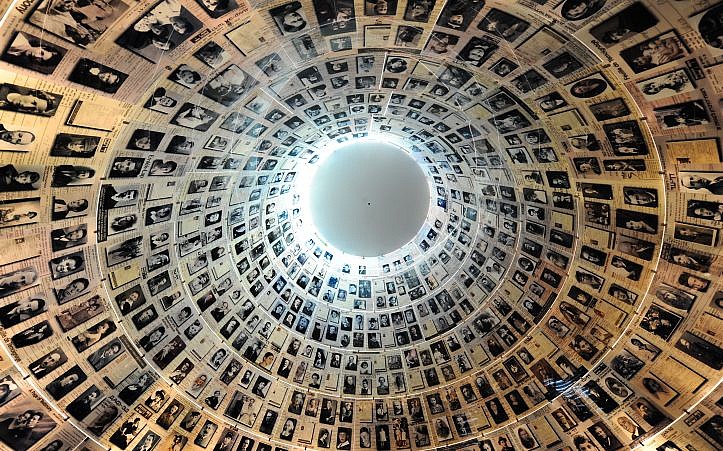

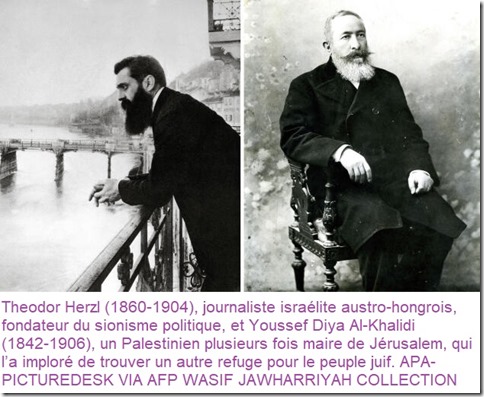

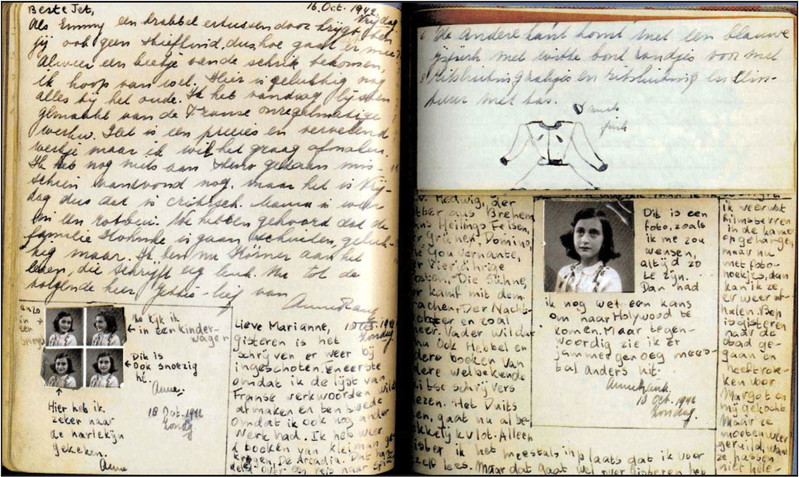

Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem Dans le conflit entre Israël et les Palestiniens, j’ai appris et présenté cette douloureuse histoire en me basant sur le récit sioniste : Un peuple, uni par une religion, rejeté et martyrisé par les nations européennes et chrétiennes qui poursuit le projet de se regrouper sur la terre qui est au cœur de son livre sacré autour de la ville de Jérusalem. C’est ce que j’ai développé dans le mot du jour « Le sionisme apparaît parce qu’il y a l’antisémitisme » ou encore dans celui-ci : « Israël est né d’une angoisse de mort comme aucun peuple n’en a connue à ses origines. ».

Mais on peut aussi raconter une autre histoire, un autre point de vue, un récit concurrent.

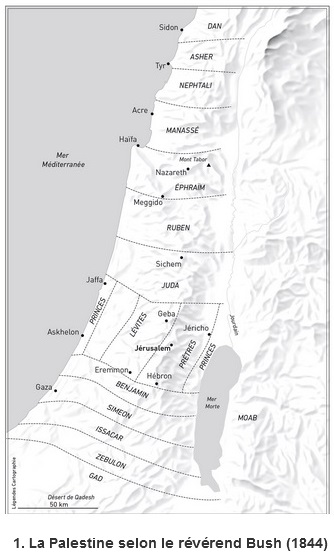

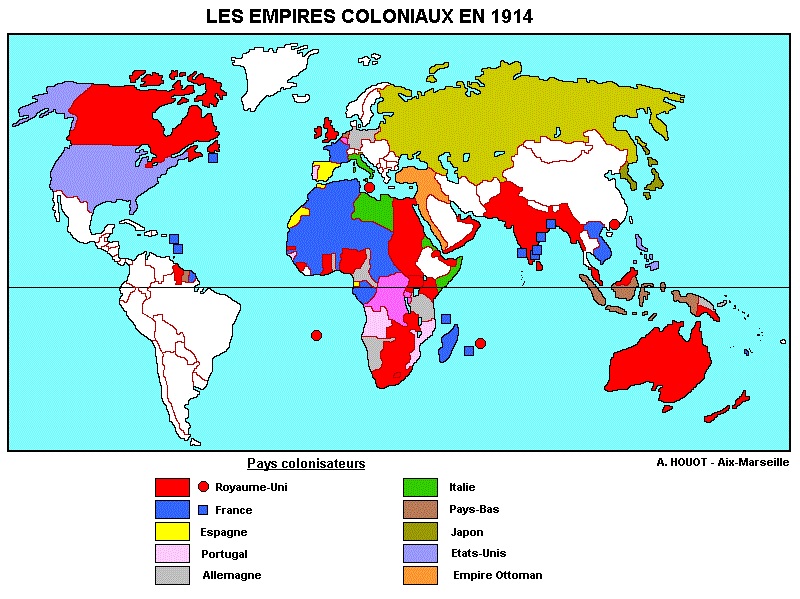

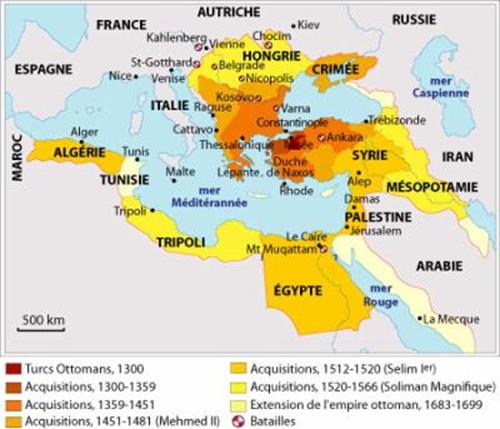

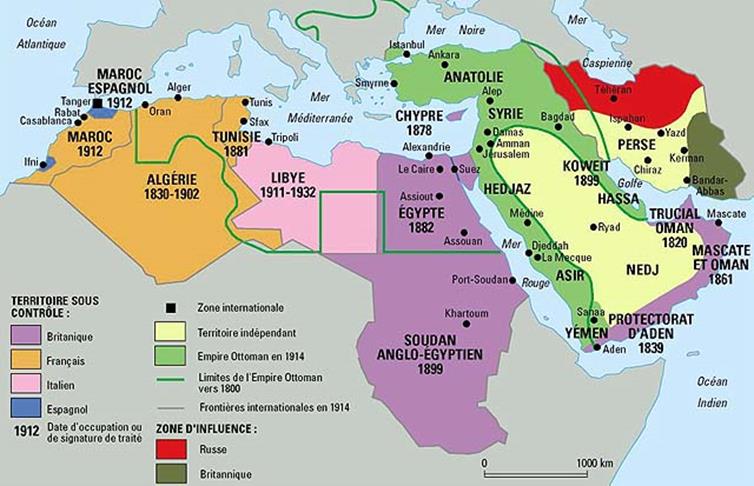

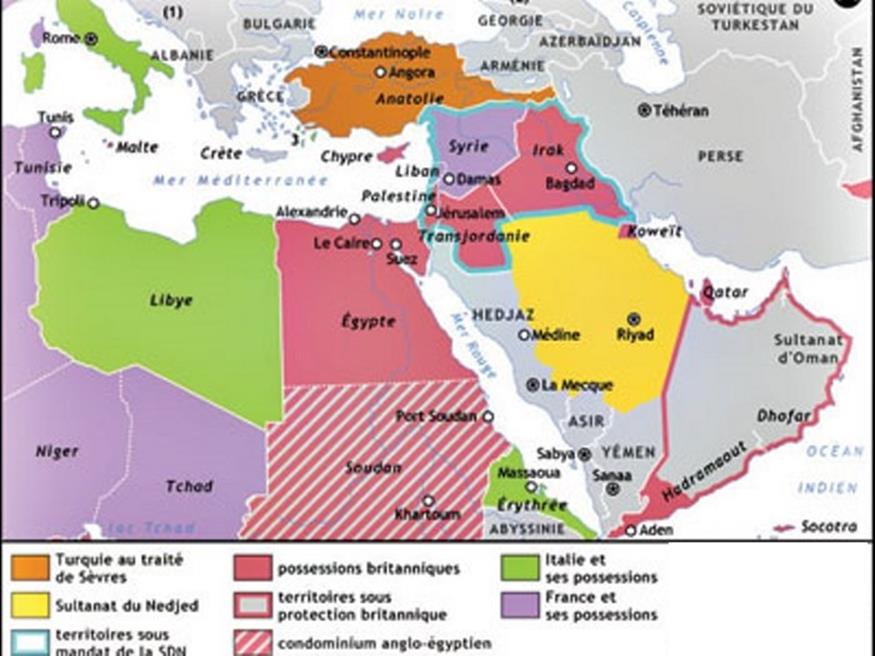

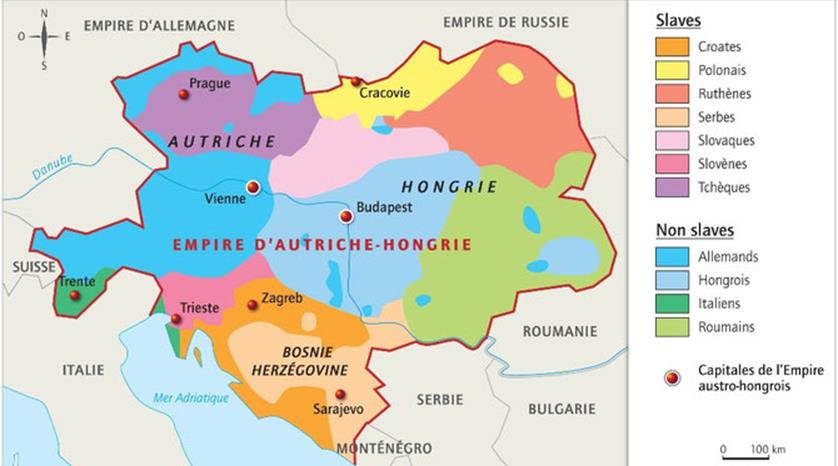

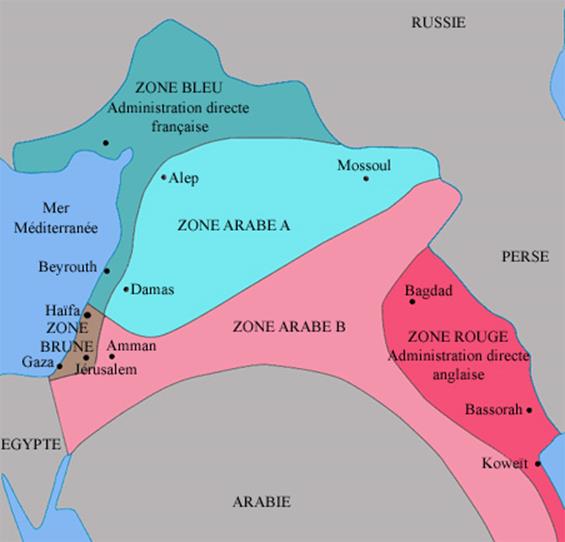

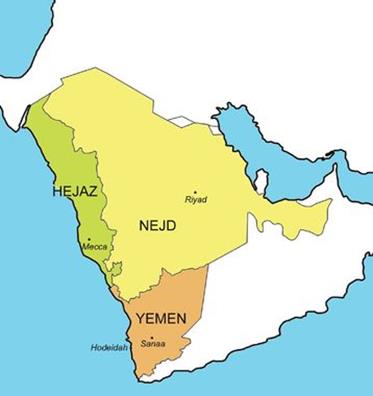

En 1914, la Palestine faisait partie de l’Empire Ottoman. Sur ce territoire, selon Wikipedia, habitait 525 000 musulmans, 70 000 chrétiens et 60 000 Juifs, soit 80% de musulmans et 9 % de juifs. C’est une population arabe, fier de sa civilisation, qui est sous le joug d’une nation, certes musulmane, cependant honnie : les turcs, peuple guerrier et impérial.

L’élite du peuple arabe souhaite se débarrasser de ces importuns pour se retrouver « entre arabes » et créer, comme en en Europe, une nation arabe. L’erreur de l’Empire Ottoman d’entrer en guerre du côté des empires centraux, l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne, constitue pour cette élite, une opportunité de pouvoir se libérer des Ottomans.

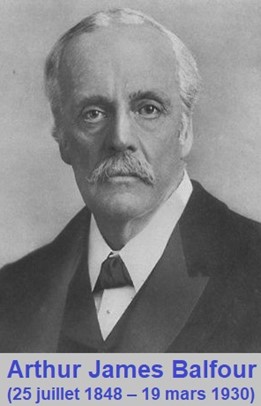

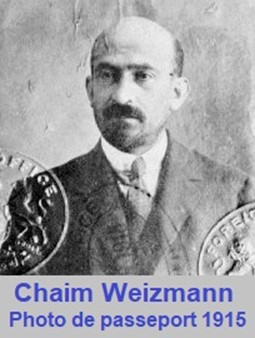

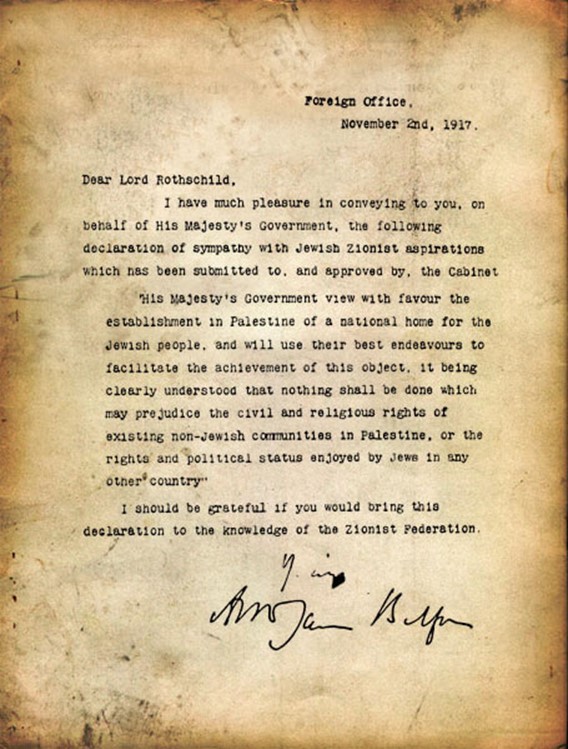

C’est alors qu’en Europe, un petit groupe de chrétiens protestants mu en partie par des mythes religieux sous la direction de celui qui est le ministre des affaires étrangères du gouvernement de l’Empire Britannique prend l’initiative de produire, ex nihilo, « la déclaration Balfour » qui soutient l’implantation en Palestine d’un « Foyer National Juif »

Il faut considérer cette affaire. Vous êtes musulman arabe, vous voulez vous libérer de l’emprise ottomane. Et voilà, que sur un autre continent, à Londres, le gouvernement occidental, chrétien, de la plus grande puissance colonisatrice européenne de l’histoire de l’humanité déclare la chose suivante : Nous soutenons l’implantation d’une partie de la population européenne, de confession juive, sur la terre que vous habitez. Et c’est ainsi que dans un plan organisé et financé, des juifs européens viennent s’installer sur la terre entre la Méditerranée et le Jourdain. Ce sont certes des juifs, reliés à cette terre, par leurs mythes religieux, mais ils sont très différents de la communauté juive de Palestine, des juifs orientaux qu’on appelle « le vieux Yichouv ». Ils ne se mélangent d’ailleurs pas.

Comment ne pas comprendre que cette histoire est vécue par les habitants arabes de la Palestine, comme une « colonisation » européenne de peuplement, sous la protection de la plus grande puissance coloniale occidentale.

Des mots du jour ont été écrits sur ce sujet. L’analyse cinglante d’Arthur Koestler « Une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d’une troisième. » Et puis plus saisissant encore cette confidence du premier des israéliens David Ben Gourion rapportés par son ami Nahum Goldmann : « Ils ne voient qu’une chose : nous sommes venus et nous avons volé leur pays. Pourquoi l’accepteraient-ils ? ». Et cette synthèse qu’en a fait Dominique Moïsi : «Quand Israël naît […] en 1948, […] Pour le monde Arabe, c’est le dernier phénomène colonial de l’histoire européenne qui est anachronique. Pour les Israéliens, c’est avec quelque retard, le dernier phénomène national de l’histoire européenne du 19ème siècle.[…] Et en fait ce conflit de calendrier n’a jamais été surmonté.»

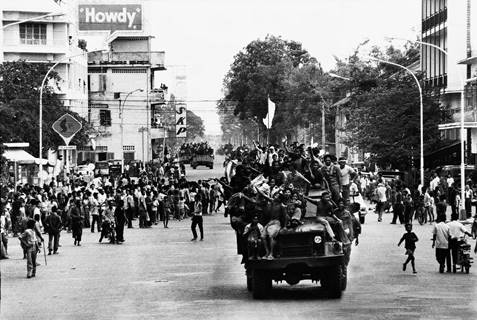

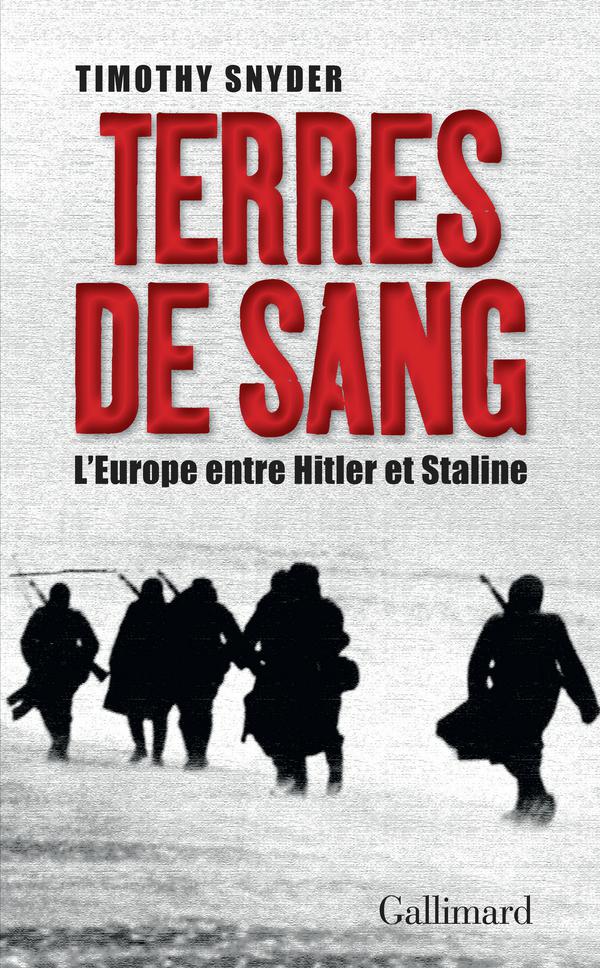

Goulag, une histoire Soviétique documentaire de Patrick ROTMAN Dominique Moïsi nous entraîne dans une transition plus globale encore entre occidentaux et non occidentaux. L’historien Timothy Snyder, plusieurs fois cités dans les mots du jour, a écrit un ouvrage de référence : « Terres de sang » dans lequel il parle de l’Europe et des meurtres de masse communistes et nazis : Le goulag et la shoah. Pour les occidentaux ce sont les récits des deux plus grandes tragédies du monde.

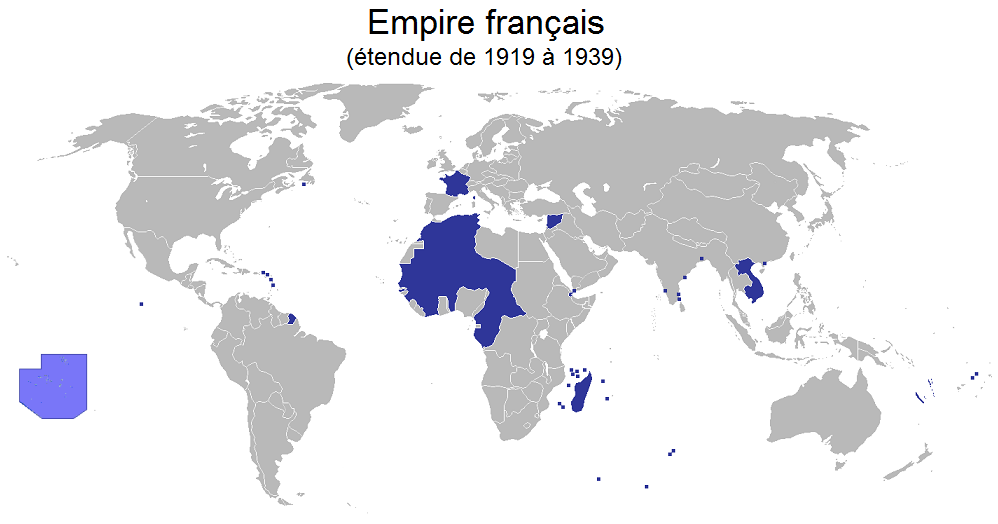

Les européens depuis leur colonisation de l’Amérique, commencée en 1494, dont ils ont tiré un récit « La découverte de l’Amérique », ont dominé pendant des siècles le monde puis ont passé le relais à leur colonie de peuplement : « Les Etats-Unis ». Cet Occident a dominé, a exploité les richesses du monde, a imposé ses valeurs et ses récits. Les deux grands malheurs de l’humanité furent la shoah et le goulag.

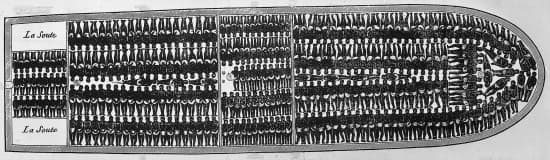

L’Occident domine moins, on lui impose d’autres récits. Pour le reste du monde les deux grands malheurs de l’humanité sont la colonisation et l’esclavage.

Les bateaux négriers Transportent 300 à 400 Noirs réduits en esclavage.Ces hommes, entassés entre deux ponts.

L’absence d’hygiène fait mourir 10 à 15 % des passagers.

À l’arrivée, les Noirs sont exposés et vendus.Un jour je suis tombé sur cette interview que Thierry Ardisson a fait de Dieudonné. Elle s’intitule « la dernière interview de Dieudonné » car le polémiste antisémite n’a plus,depuis, été invité à la télévision. Dieudonné raconte sa dérive à partir d’un moment particulier de son existence. Il voulait faire un film sur l’esclavage des noirs africains et il s’est heurté, selon son témoignage, à un mur financier qui lui a refusé de faire ce film. Selon son récit dès qu’il s’agit de sujets sur la shoah, les financements sont faciles à obtenir, dès qu’il s’agit de parler de l’esclavage, il n’y a plus personne.

Je ne sais pas quelle crédibilité apporter à ce récit, mais je suis certain qu’il s’agit d’un ressenti fort d’une grande partie du monde et d’une partie de notre société française.

Guillaume Erner a tenté de rapprocher les récits lors de sa matinale du mardi 21 octobre. Il a invité l’essayiste indien Pankaj Mishra qui défend l’idée que « La création de l’État d’Israël s’est faite à rebours d’un processus de décolonisation » dans son livre « Le Monde après Gaza ».

Erner a essayé d’engager un dialogue entre Pankaj Mishra et François Zimeray, président de l’Association française des victimes du terrorisme, l’AFVT, ancien ambassadeur en charge des droits de l’Homme qui défendait davantage le récit occidental.

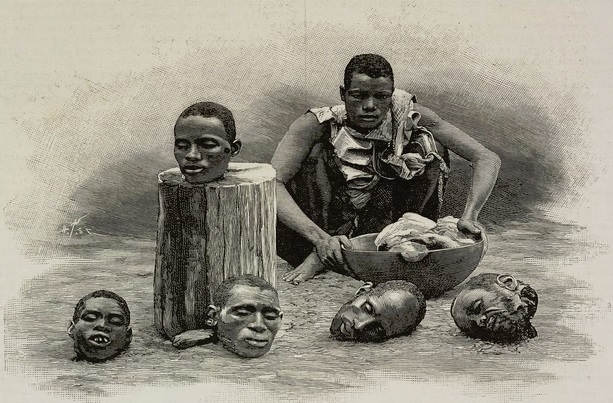

Daniel Schneidermann voit cette image, au Musée de l’armée. Sur la base de cette image il va écrire un essai « Cinq têtes coupées » L’image est une gravure réalisée d’après photographie et reproduite dans le journal L’illustration, numéro 2511 du 11 avril 1891. Les soldats coloniaux trouvaient commode de décapiter les récalcitrants, cela permettait d’imposer la soumission aux autres. Ils ne s’en cachaient pas, comme le montre cette publication de 1891. Force est de constater que cet échange fut très compliqué, parce que chacun est resté sur son récit et n’a pas voulu ou su accueillir le récit de l’autre.

Cela me permet d’arriver à une conclusion provisoire.

Les récits dont il est question ne constituent jamais « la vérité », ils dévoilent une vérité.

Pour que le récit fonctionne, il faut qu’il s’inscrive dans des faits réels, mais il faut aussi une part de conte, de refus d’entrer dans les détails et les nuances. Patrice Boucheron a écrit récemment dans un article de Libération

« La meilleure façon de gâcher une fête traditionnelle, c’est d’y inviter un historien. Rien de tel pour doucher vos enthousiasmes »:

C’est folie que de croire que notre récit explique par lui seul la complexité du monde ou son malheur.

Il nous faut comprendre cette force du récit, être capable d’un saisir, même imparfaitement, les limites. Et surtout, surtout comprendre qu’il peut exister d’autres récits, être en capacité de les accueillir pour tenter de construire ensemble, à partir de nos points de vue différents.

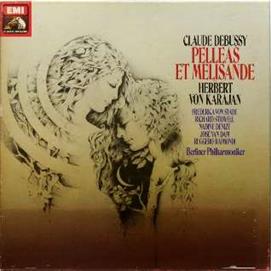

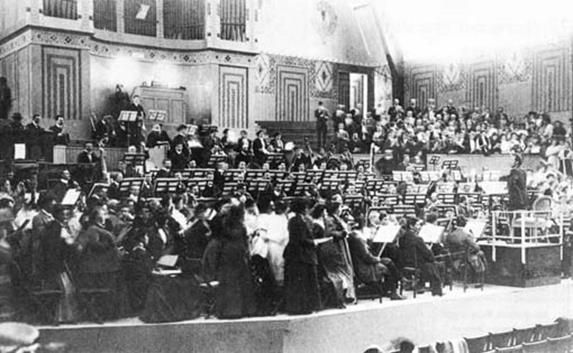

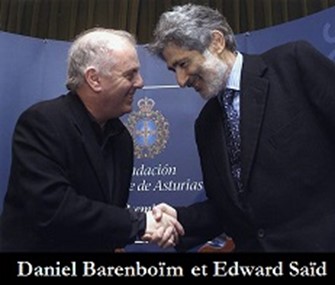

Dans le mot du jour consacré au « Concert de Ramallah », Daniel Barenboim a magnifiquement résumé ce conflit de récit en Palestine :

« Nous avons le choix : nous entretuer ou apprendre à partager ce qui peut se partager. »

-

Lundi 20 octobre 2025

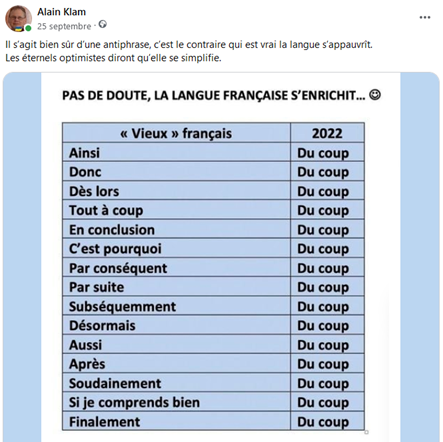

« Ainsi parlait Donald Trump »Un clin d’œil à un célèbre ouvrage de Friedrich NietzscheJ’aime les mots. Je crois que nous sommes nombreux à aimer les mots, ceux qui ont du sens, qui permettent d’exprimer de la profondeur, un raisonnement ou la beauté poétique du monde.

Le langage élaboré, structuré est un des éléments essentiels qui distingue notre espèce « homo sapiens » des autres espèces. C’est le moyen que notre espèce a inventé pour communiquer, pour échanger, pour se comprendre.

Manifestation « No king » du 18 octobre 2025 à Los Angeles Et puis, nous qui vivons aujourd’hui dans un monde d’une complexité qui s’épaissit chaque jour, un monde qui est confronté à des défis de plus en plus redoutable, nous voyons l’homme, que le pays le plus puissant de la planète, a mis à sa tête utiliser des mots simplistes, prononcer des discours effarants.

Un clone d’Ubu roi qui appauvrit la langue, exprime des banalités avec force superlatifs, ment ou dit simplement des choses qui n’existent pas dans la vie réelle.

Il est parfaitement ridicule. Mais personne n’ose lui dire, au contraire les autres chefs d’état ou d’organisation internationale le flatte et n’ont qu’une crainte : le contrarier.

C’est effrayant !

Je sais bien que ces actes et ses décisions en interne comme à l’international sont encore plus effrayants. Mais aujourd’hui, je m’arrêterai au langage utilisé par cet homme, car il faut oser lire ce qu’il dit.

A la Knesset une partie du public porte des casquettes rouges « Trump The Peace President » Après avoir obtenu un cessez le feu, fragile, au moyen-orient, la libération des otages israéliens et de prisonniers palestiniens, il s’est rendu à Jérusalem pour faire un discours à la Knesset, le 13 octobre. Vous trouverez des larges extraits publiés par le site « Le Grand Continent » : « C’est la fin de la guerre ».

Il commence son discours pour prétendre que tout cela est inhabituel, incroyable et que finalement tout va s’arranger bientôt :

« C’est une victoire incroyable pour Israël et pour le monde entier que tous ces pays aient travaillé ensemble en tant que partenaires pour la paix. C’est assez inhabituel, mais c’est ce qui s’est passé dans ce cas précis. C’était un moment très inhabituel, un moment brillant. Dans plusieurs générations, on se souviendra de ce moment comme celui où tout a commencé à changer, et à changer pour le mieux, comme aux États-Unis actuellement. Ce sera l’âge d’or d’Israël et l’âge d’or du Moyen-Orient. Tout va fonctionner ensemble. »

Nous savons que rien n’est réglé et que si cette étape est indiscutablement une merveilleuse nouvelle pour ceux qui souffraient, c’est la plus simple dans un processus de paix qui doit permettre de faire coexister deux peuples qui pour la plus grande part se haïssent aujourd’hui.

Pour continuer, comme souvent il évoque Dieu mais pas le peuple palestinien :

« Les gens disaient autrefois que cela n’existerait pas. Ils ne le disent plus aujourd’hui, n’est-ce pas ? Pourtant, si la sécurité et la coexistence peuvent prospérer ici, dans les ruelles sinueuses et les chemins anciens de Jérusalem, alors la paix et le respect peuvent certainement s’épanouir parmi les nations du Moyen-Orient au sens large. Le Dieu qui habitait autrefois parmi son peuple dans cette ville nous appelle encore, selon les paroles de l’Écriture, à nous détourner du mal et à faire le bien, à rechercher la paix et à la poursuivre. Il murmure donc toujours la vérité dans les collines, les coteaux et les vallées de sa magnifique création. Et Il inscrit toujours l’espoir dans le cœur de ses enfants partout dans le monde. C’est pourquoi, même après 3 000 ans de souffrances et de conflits, le peuple d’Israël n’a jamais cessé d’être exposé à toutes sortes d’autres menaces. Vous voulez la promesse de Sion. Vous voulez la promesse du succès, de l’espoir et de l’amour. Et Dieu et le peuple américain n’ont jamais perdu la foi en la promesse d’un avenir grand et béni pour nous tous. »

Ensuite arrive un moment de révélation de sa part sur l’activité d’une milliardaire américaine ouvertement membre du lobby pro-Netanyahou. Il remercie Miriam Adelson, veuve du milliardaire Sheldon Adelson, à la tête d’une des plus grandes fortunes américaines, elle avait significativement contribué à la campagne de Trump en 2024, avec un don de 106 millions de dollars. Le travail de lobbying existe, mais jamais un président ne l’a ouvertement reconnu comme Trump :

« Miriam et Sheldon venaient au bureau. Ils m’appelaient. Je pense qu’ils se sont rendus à la Maison-Blanche plus souvent que n’importe qui d’autre à ma connaissance. Regardez-la, assise là, l’air si innocent. Elle a 60 milliards à la banque. 60 milliards. Et elle aime Israël, mais elle l’aime vraiment. Ils venaient, et son mari était un homme très agressif, mais je l’aimais. Il était très agressif — mais il me soutenait beaucoup. Et il m’appelait pour me demander s’il pouvait venir me voir. Je lui disais : « Sheldon, je suis le président des États-Unis. Ça ne marche pas comme ça. » Il venait quand même. Ils ont joué un rôle très important dans beaucoup de choses, notamment en me faisant réfléchir au plateau du Golan, qui est probablement l’une des meilleures choses qui soient jamais arrivées. Je lui ai demandé un jour si elle préférait Israël et les États-Unis. Elle n’a pas répondu — ce qui signifie qu’elle préfère peut-être Israël.»

Que dire devant un président qui parle ainsi devant les caméras du monde entier ?

Lorsqu’il parle de la guerre contre l’Iran cela donne ces propos d’adolescent attardé :

« En frappant l’Iran, nous avons écarté un gros nuage du ciel du Moyen-Orient et d’Israël, et j’ai eu l’honneur d’y contribuer.

Ils ont pris un gros coup, n’est-ce pas ? N’est-ce pas qu’ils ont pris un gros coup ? Bon sang, ils l’ont pris d’un côté, puis de l’autre. Et vous savez, ce serait formidable si nous pouvions conclure un accord de paix avec eux. Et je pense que c’est peut-être possible. Seriez-vous satisfait de cela ? Ne serait-ce pas formidable ? Je pense que oui, car je pense qu’ils le veulent, je pense qu’ils sont fatigués. […]

Ce que nous avons fait en juin dernier, l’armée américaine a fait voler sept de ces magnifiques bombardiers B2. Ils sont soudainement devenus si beaux. Ils l’ont toujours été. Je trouvais simplement que c’étaient de jolis avions. Je ne savais pas qu’ils pouvaient faire ce qu’ils ont fait. En fait, nous venons d’en commander vingt-huit autres. »C’est affligeant et effrayant à la fois !

Après la Knesset, le président américain s’est rendu en Egypte, à Charm-el-Cheik, le 14 octobre, où l’attendait quasi tous les chefs d’Etat ou de gouvernement des pays de la Région et des principaux pays occidentaux. Il s’est lancé dans un nouveau discours sans structure et consistance. Ce discours est traduit intégralement par le Grand Continent : « Trump en Egypte »

Il commence par prouver qu’il ignore ce que signifie le mot « paix » entre les nations :

« Ensemble, nous avons réalisé ce que tout le monde disait impossible. Nous avons enfin la paix au Moyen-Orient. C’est une expression très simple : la paix au Moyen-Orient. Nous l’entendons depuis de nombreuses années, mais personne ne pensait qu’elle pourrait un jour devenir réalité. Et maintenant, nous y sommes. »

Après il raconte un conte pour enfants :

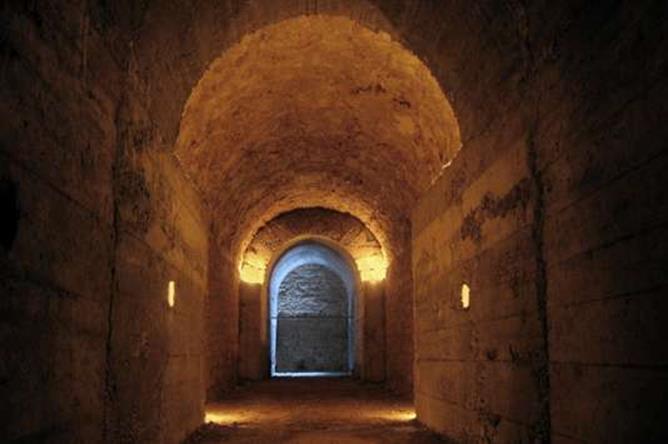

« L’aide humanitaire afflue désormais, notamment des centaines de camions chargés de nourriture, de matériel médical et d’autres fournitures, […] Les otages retrouvent leurs proches. C’est magnifique ! Je regarde tout cela depuis les coulisses, l’amour et la tristesse qui s’expriment. Je n’ai jamais rien vu de tel. C’est incroyable, quand on voit qu’ils n’ont pas vu leur mère ou leur père depuis si longtemps et qu’ils ont vécu dans un tunnel, un très petit et très profond tunnel ; l’amour qui s’exprime est tout simplement incroyable. C’est magnifique à voir. D’un côté, c’est horrible que cela ait pu se produire, mais d’un autre, c’est tellement beau à voir. Un nouveau jour magnifique se lève. Et maintenant, la reconstruction commence. »

La photo « souvenir » du sommet de Charm-el-Cheik Puis il va passer la plus grande partie de son discours à parler des différents présents de la manière suivante :

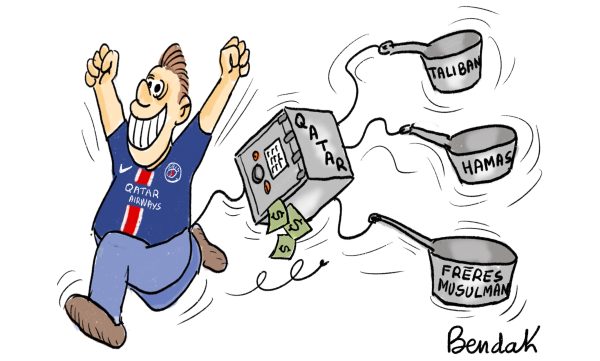

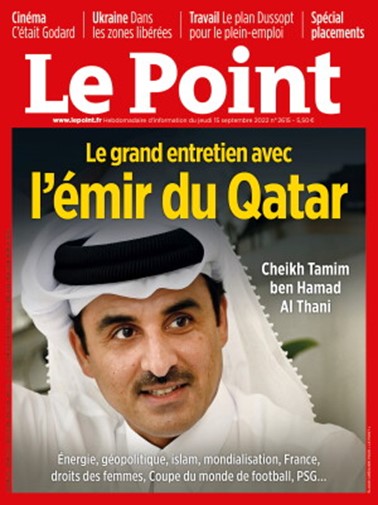

L’émir du Qatar

« C’est un homme extrêmement respecté. Son Altesse le cheikh Tamim est respecté par tous. Il est respecté par tous et de la manière la plus positive qui soit. Non seulement grâce à son pouvoir, mais aussi grâce à son cœur. Il a un cœur d’or, c’est un grand leader et son pays l’aime. Merci beaucoup d’être ici. C’est un honneur. »

Le Président turc Erdogan :

« Il est toujours là quand j’ai besoin de lui. C’est un homme très dur. Il est aussi dur qu’on peut l’être. Mais nous l’aimons. Et quand ils ont un problème avec vous, ils m’appellent toujours pour que je m’en occupe. Et généralement, j’y parviens. Nous avons tout simplement une bonne relation. Et ce, depuis le début. Je tiens donc à vous remercier chaleureusement et à saluer votre épouse, votre magnifique épouse. C’est formidable d’être avec vous.. »

Les présidents arméniens et d’Azerbaïdjan :

« Nous avons l’Arménie. Oh, et l’Azerbaïdjan. C’est une petite guerre que nous avons arrêtée. C’est une petite guerre. Les voilà. Regardez-les. Ils étaient aussi assis quand je les ai rencontrés, dans le Bureau ovale. Ils se sont battus pendant trente-et-un ans, ou un autre nombre délirant. Et il y en avait un assis de ce côté du Bureau ovale, un assis de l’autre côté, et quand nous avons terminé au bout d’une heure, ils s’étreignaient tous les deux. Et maintenant, ils sont amis et s’entendent très bien. Regardez ça. Je tiens donc à vous remercier tous les deux. C’est incroyable. Vraiment incroyable. »

Il va passer ainsi tout le monde en revue et il dira pour la première ministre italienne Giorgia Meloni, :

« En Italie, nous avons une femme, une jeune femme qui est… Je ne peux pas le dire, car généralement, si vous le dites, c’est la fin de votre carrière politique. C’est une belle jeune femme. Aux États-Unis, si vous utilisez le mot « belle » pour qualifier une femme, c’est la fin de votre carrière politique. Mais je vais tenter ma chance. Où est-elle ? La voilà. Ça ne vous dérange pas qu’on vous dise que vous êtes belle, n’est-ce pas ? Parce que vous l’êtes. Merci beaucoup d’être venue. Nous vous en sommes reconnaissants. Elle voulait être ici, elle est incroyable et elle est très respectée en Italie. C’est une politicienne qui a beaucoup de succès. »

Il présente ensuite l’avenir sous une vision radieuse « orientée vers une paix formidable, glorieuse et durable. ».

Il s’inscrit dans les millénaires et s’il est écrit dans les évangiles que le Christ permettait aux aveugles de voir, Trump lui parvient à réaliser que ceux qui ne s’entendaient pas s’entendent désormais.

« Et depuis 3 000 ans, il y a eu ici des conflits, pour une raison ou une autre ; d’énormes conflits, toujours et encore. Mais aujourd’hui, pour la première fois de mémoire d’homme, nous avons une chance unique de mettre derrière nous les vieilles querelles et les haines tenaces. Elles sont la raison pour laquelle tant de personnes dans cette salle ne s’entendaient pas. Certaines s’entendaient, d’autres non, mais toutes s’entendent maintenant. Cela a rapproché les gens. C’est la première fois que la crise au Moyen-Orient rapproche les gens au lieu de les diviser, pour leur faire déclarer que notre avenir ne sera pas régi par les luttes des générations passées, ce qui serait insensé. »

Je crois qu’il faut s’astreindre à lire les discours de Trump pour réaliser à quel point ils sont vides, d’une vacuité absolue.

Bien entendu que la Paix ne peut pas se trouver au bout d’un tel néant de la pensée.

Hakim El Karoui, auteur de « Israël Palestine, une idée de paix » explique dans un long article du Grand Continent : « La paix de Trump n’aura pas lieu ».

La principale raison étant qu’aucune perspective n’est offerte au peuple palestinien pour reconnaître sa dignité et son existence sur cette terre.

-

Lundi 22 septembre 2025

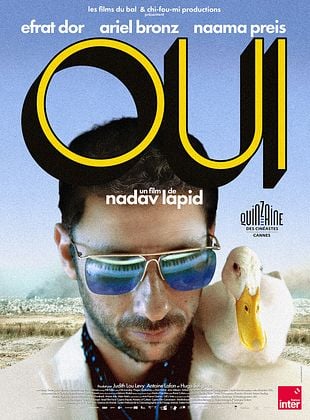

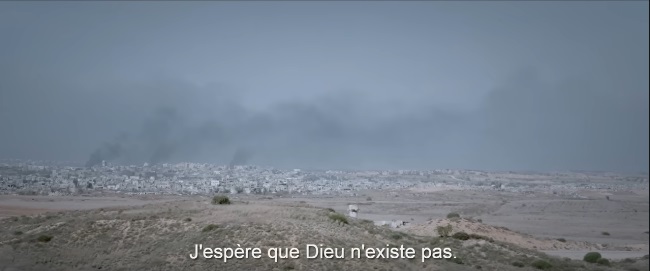

« J’espère que Dieu n’existe pas ! »Y le personnage principal du film « Oui » de Nadav LAPIDAnnie et moi sommes allés voir, ce vendredi, le film « Oui » de Nadav LAPID.

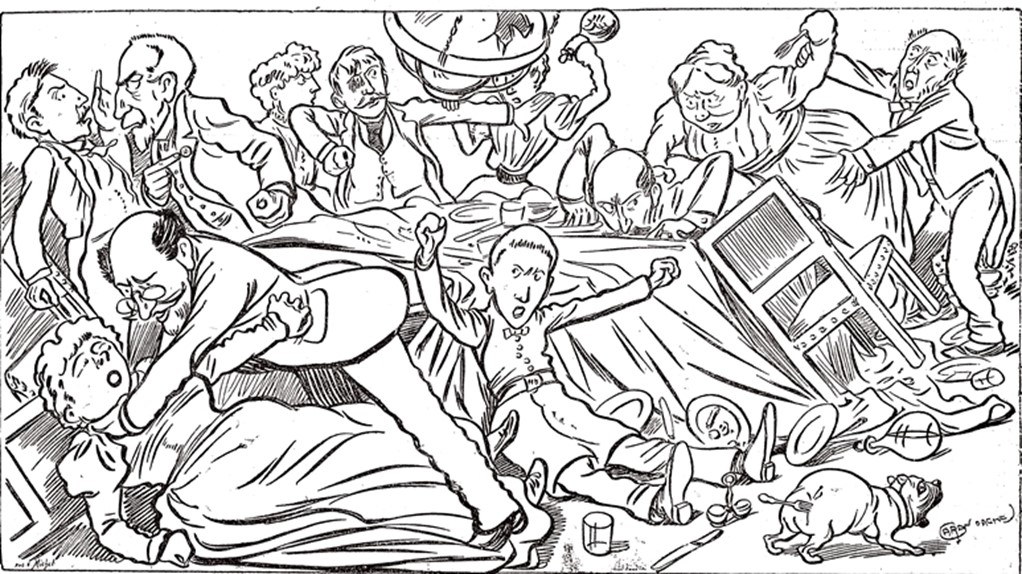

Je crois que je ne suis jamais sorti d’un film en portant un malaise plus grand, tant ce film est sombre, dérangeant avec, en outre, une bande son souvent extrêmement agressive. Par moment on pense à Fellini ou à Pasolini mais sans la poésie et en comprenant que même si, comme pour les deux maîtres italiens, il s’agit d’une fiction, en réalité Nadav Lapid veut nous faire percevoir une certaine réalité israélienne d’aujourd’hui, une réalité terrifiante.

Le film se situe d’abord dans une fête totalement déjantée au sein d’une élite économique et militaire de Tel Aviv. Un couple d’artistes désargentés est employé pour divertir et pousser cette élite jusqu’à la limite de la folie, des orgies sexuelles et des paradis artificiels. Ce couple a un bébé avec lequel ils se comporte à peu près comme des parents normaux. Mais c’est la seule normalité qu’on perçoit chez eux, pour le reste pour reprendre la description du « Monde » : « ils se vautrent, sans état d’âme, dans le stupre et la turpitude. Ils veulent réussir, à n’importe quel prix. »

Le film se situe d’abord dans une fête totalement déjantée au sein d’une élite économique et militaire de Tel Aviv. Un couple d’artistes désargentés est employé pour divertir et pousser cette élite jusqu’à la limite de la folie, des orgies sexuelles et des paradis artificiels. Ce couple a un bébé avec lequel ils se comporte à peu près comme des parents normaux. Mais c’est la seule normalité qu’on perçoit chez eux, pour le reste pour reprendre la description du « Monde » : « ils se vautrent, sans état d’âme, dans le stupre et la turpitude. Ils veulent réussir, à n’importe quel prix. »Nous sommes dans un Israël qui vient de vivre le traumatisme du 7 octobre 2023 et a commencé de déverser des tonnes de bombes sur Gaza. La femme, Jasmine, est danseuse, mais le héros principal, Y, est musicien. Alors qu’il est à la recherche d’un contrat susceptible de le sortir de la précarité, un oligarque d’origine russe lui propose ce qu’il cherche : beaucoup d’argent pour composer un nouvel hymne national dont les paroles sont explicitement génocidaires. Y entretient un dialogue mystique avec sa mère décédée qui était de gauche. Y n’aime pas ce texte horrible, mais il va céder et composer la musique.

Tout dans son être le pousserait à dire « Non » mais il va dire « Oui », le « Oui » de la soumission.

Le philosophe Alain a décrit la différence entre le « Oui » et le « Non » :

« Penser, c’est dire non. Remarquez que le signe du oui est d’un homme qui s’endort ; au contraire le réveil secoue la tête et dit non.

Non à quoi ? Au monde, au tyran, au prêcheur ? Ce n’est que l’apparence. En tous ces cas-là, c’est à elle-même que la pensée dit non. Elle rompt l’heureux acquiescement. Elle se sépare d’elle-même. Elle combat contre elle-même. Il n’y a pas au monde d’autre combat. Ce qui fait que le monde me trompe par ses perspectives, ses brouillards, ses chocs détournés, c’est que je consens, c’est que je ne cherche pas autre chose. Et ce qui fait que le tyran est maître de moi, c’est que je respecte au lieu d’examiner.

Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par cette somnolence.

C’est par croire que les hommes sont esclaves. Réfléchir, c’est nier ce que l’on croit. Qui croit ne sait même plus ce qu’il croit. Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien. »

Alain Propos sur les pouvoirs, « L’homme devant l’apparence », 19 janvier 1924, n° 139 Pour trouver l’inspiration Y quitte le foyer familial et convoque un amour de jeunesse, rencontré au conservatoire de musique, Leah.

Pour trouver l’inspiration Y quitte le foyer familial et convoque un amour de jeunesse, rencontré au conservatoire de musique, Leah. Elle est jouée par une remarquable actrice Naama Preis qui est devenue propagandiste pour Tsahal, parce qu’elle n’a pas trouvé d’autre job pour gagner sa vie.. Avec elle, il va prendre la route du désert vers Gaza. Pendant le voyage Leah, sur la demande d’Y, raconte le 7 octobre et décrit aussi les horreurs de Gaza. Naama Preis crée un moment de tragédie, le plus fort du film.

Leur périple les amène en haut d’un monticule qui a pour nom « la colline d’amour » sur lequel ils voient Gaza envahie de fumée et entendent le bruit des missiles qui tombent. C’est à ce moment que Y s’écrie : « J’espère que Dieu n’existe pas ! »

Woody Allen a une autre formule :

« Si Dieu existe, j’espère qu’il a une bonne excuse. »

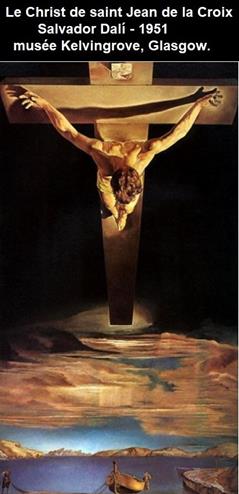

Je sais bien que ces paroles sont insupportables pour mes amis croyants pour qui leur Foi est source de consolation et de force pour agir pour le bien. J’étais moi-même un croyant fervent autour de mes 20 ans. Je comprends intimement cet élan vers la transcendance et la douce voix intérieure qui rend soutenable ce qui peut être si lourd.

Je ne parle pas de cela. Je parle des religions, de ces structures qui ont à leur tête des hommes, parce que c’est toujours des mâles, qui parlent, dans leurs offices, de paix et de pardon mais qui dans leurs actions soutiennent et provoquent la destruction.

Je parle de la religion orthodoxe dont le Patriarche de Moscou est un ancien agent du KGB et qui conseille Poutine et couvre ses actions les plus infames.

Je parle des évangélistes blancs américains, qui sont les soutiens les plus fervents de Donald Trump et qui soutiennent Israël parce que dans leur vision millénariste de fin du monde, ils croient que leur désir ne pourra être accompli que si tous les juifs se retrouvent sur la terre de la Judée antique.

Je parle des messianistes juifs qui veulent reconstruire le temple de Jérusalem même au prix d’une guerre sans fin avec tous les musulmans.

Je parle des islamistes radicaux qui divisent le monde entre « haram » et « halal » et pour lesquels la vie humaine n’a aucune valeur devant le dogme.

L’émission « C Politique » de France 5 du dimanche 21 septembre 2025 parlent des croyances des évangélistes américains. Et pour revenir à notre sujet d’aujourd’hui vous pouvez écouter le grand spécialiste de l’Histoire du Moyen Orient, Henry Laurens sur le problème du sacré et de la religion dans le conflit israélo-palestinien : « Question juive, problème arabe ». Pour lui c’est simple, le fait qu’on ajoute de la religion à un problème territorial rend ce conflit insurmontable.

Ce film suscite des réactions contrastées de la critique française. A France Inter et sur le plateau de « C ce soir », déjà cités dans le mot du jour du 17 septembre 2025, les avis étaient élogieux.

Dans « le Monde », Jacques Mandelbaum écrit dans son article publié le 17 septembre :

« Quelque chose d’assez repoussant à concevoir, douloureux à recevoir, captivant à percevoir. »

Dans « les Cahiers du Cinéma » Élodie Tamayo est plus lyrique :

« Et pourtant ce film dit oui, un oui tonitruant. À quoi ? Au désir de faire du cinéma, même impossible, même monstre. Alors Lapid convoque les forces vives de genres hétérogènes. Le prisme tourne entre le film d’amour épileptique, version Sailor et Lula à Tel-Aviv ; la fiction politique décadente , le cartoon brutal, la comédie musicale désespérée, le cirque fellinien, et l’ombre de Tobe Hooper plane sur des décors de piscine à balles. Les curseurs sont poussés au maximum, dans un geyser de couleurs, une explosion de textures sonores, un vortex de mouvements de caméra et d’effets spéciaux. On oscille entre la secousse organique, l’éveil des sens, et l’étourdissement. »

Dans « le Figaro » du 17 septembre Etienne Sorin est brutal :

« Amos Gitaï et Ari Folman perdus de vue, Lapid, conscience nécessaire mais piètre cinéaste, est l’une des rares voix dissonantes dans le paysage artistique israélien. Elle fait du bruit mais elle porte peu, confinant son cinéma pamphlétaire à un public confidentiel. »

Ce film est une charge très violente contre l’élite israélienne et même l’ensemble de la société israélienne. Dans son interview à France Inter, le réalisateur explique :

« Si je dois quelque chose à mon pays, et si des artistes doivent quelque chose à ce monde, c’est dire leur vérité avec la voix la plus lucide, la plus claire. [Il fait référence à ces] prophètes bibliques qui disaient au peuple parfois des choses très, très dures à entendre, mais qui disaient au peuple la vérité, afin de retirer ce voile qui couvre les yeux et qui suscite cet aveuglement. »

Pour ma part, je ne sais pas à quoi sert ce type de film. Je pense que beaucoup d’israéliens ne se reconnaîtront par dans l’image d’une élite hors sol et dépravée. Les palestiniens et leurs défenseurs seront fortifiés dans leurs certitudes négatives contre la société israélienne. Les modérés, comme moi, ne peuvent sortir qu’anéantis devant un film sans espérance.

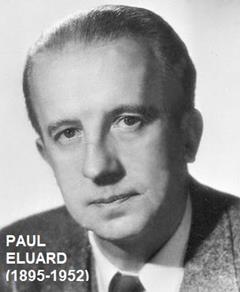

Pour ma part, je ne sais pas à quoi sert ce type de film. Je pense que beaucoup d’israéliens ne se reconnaîtront par dans l’image d’une élite hors sol et dépravée. Les palestiniens et leurs défenseurs seront fortifiés dans leurs certitudes négatives contre la société israélienne. Les modérés, comme moi, ne peuvent sortir qu’anéantis devant un film sans espérance. C’est pourquoi, je voudrais finir avec ce poème de Paul Eluard, déjà cité et écrit dans son recueil « Le Phénix »

«La nuit n’est jamais complète

Il y a toujours puisque je le dis

Puisque je l’affirme

Au bout du chagrin

une fenêtre ouverte

Une fenêtre éclairée

Il y a toujours un rêve qui veille

Désir à combler faim à satisfaire

Un cœur généreux

Une main tendue une main ouverte

Des yeux attentifs

Une vie la vie à se partager.» -

Mercredi 17 septembre 2025

« Gaza brûle »Israël Katz, le ministre de la Défense israélienC’est mardi 16 septembre au matin que le ministre de la défense israélien a écrit cette phrase : « Gaza brûle ». Et parallèlement, Israël a lancé l’offensive terrestre, dans la nuit du 15 au 16 septembre, sur la ville de Gaza, baptisée « opération Chars de Gédéon II ».

L’objectif déclaré est de faire plier le Hamas dans son dernier bastion et d’obtenir la libération des 48 derniers otages dont seulement 20 sont présumés encore en vie.

Est ce que cet objectif est réaliste ?

Pour l’instant, la guerre de presque 2 ans, ne donne pas beaucoup de crédibilité à la réalisation de cet objectif. Dans leur folie meurtrière, les terroristes du Hamas entraineront certainement leurs otages dans la mort, juste avant de succomber.

Selon cet article de « Courrier International » des familles d’otages, dans la nuit, à l’annonce de l’offensive terrestre, se sont précipités devant la résidence de Benyamin Nétanyahou à Jérusalem pour protester contre ces opérations qui « mettent, selon eux, en danger leurs proches ».

La mère de Matan Zangauker, qui se trouve encore à Gaza dans des propos relayés par le quotidien israélien d’opposition Ha’Aretz a déclaré :

« Le cabinet de la mort a décidé de faire un pas vers la guerre éternelle et l’occupation de Gaza »

Les officiels israéliens assurent :

« Si le Hamas libère les derniers otages vivants et morts qu’il détient, nous arrêterons la guerre. »

Le Hamas est une organisation criminelle, islamiste qui proclame que chaque mort gazaoui est un martyr pour la cause qui sera récompensé dans « le paradis d’Allah » et que la souffrance quotidienne de chaque habitant de Gaza leur vaudra aussi des récompenses dans l’au delà, en plus de faire avancer la cause. Ces fanatiques n’ont que faire de la vie terrestre et de sa qualité. Ce sont des monstres que je ne défends d’aucune façon. Mais ils ne se rendront pas et le gouvernement d’Israël le sait. Donc ce n’est pas pour libérer les otages que cette offensive est lancée. Selon le journal « La Croix » même le chef d’état major israélien exprime des réticences : « Guerre d’Israël contre le Hamas : des doutes jusqu’au chef de Tsahal ».

Il semble crédible que la principale raison de ce carnage, c’est de rendre la vie à Gaza insoutenable pour les Palestiniens et les contraindre à partir.

Partir où ?

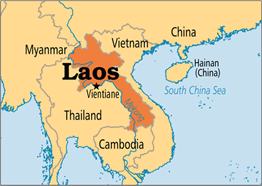

La Jordanie et l’Egypte refusent avec force de les accueillir. Il semble que l’état hébreu et les Etats-Unis tentent de trouver des solutions en Afrique. Selon l’agence Associated Press les États-Unis et Israël ont sollicité le Soudan, la Somalie et sa région séparatiste du Somaliland pour qu’ils accueillent les deux millions de Gazaouis. C’est une déportation, cela a un nom : « un nettoyage ethnique » ce qui constitue un crime contre l’humanité selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les actes inhumains tels que la déportation forcée, la persécution et les transferts forcés de population peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité s’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile.

Cette nouvelle escalade dans le conflit est assez unanimement condamné : Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré que l’offensive allait dans la mauvaise direction et a appelé à une solution diplomatique.

– La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a qualifié l’offensive terrestre d' »irresponsable et effroyable ».

– La Commission européenne a averti que l’intervention militaire entraînerait davantage de destructions, de morts et de déplacements de population.

En Cisjordanie, les exactions des colons à l’égard des Palestiniens s’accentuent. Selon un rapport de Médecins sans Frontière de mai 2025, depuis le 7 octobre 2023, au moins 870 Palestiniens ont été tués et plus de 7 100 ont été blessés. Et désormais, le gouvernement israélien a décidé de mettre en oeuvre le plan de colonisation E1.

Le gouvernement a donné le 20 août un feu vert au projet majeur de construction de logements baptisé “E1”, qui prévoit d’étendre une colonie située à quelques encablures de Jérusalem-Est, ce qui couperait de facto la Cisjordanie en deux. Lors d’une visite à la colonie de Maale Adumim, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré :

« Il n’y aura pas d’État palestinien. Cet endroit nous appartient… Nous préserverons notre patrimoine, notre terre et notre sécurité. Nous allons doubler la population de la ville ». »

Alors que la France, le Royaume Uni, le Canada et 11 autres pays s’apprêtent à reconnaître l’Etat Palestinien à l’ONU, Netanyahu commet un acte pour empêcher cela et donne précisément ses raisons : « Il n’y aura pas d’État palestinien ».

Le ministre des Finances d’extrême droite, Bezalel Smotrich, un ancien dirigeant de colons, a salué la décision du gouvernement israélien, affirmant :

« L’État palestinien est en train d’être effacé de la table, non pas par des slogans, mais par des actes. »

Les ministres d’extrême droite voudrait annexer la Cisjordanie qu’ils appellent Judée Samarie. Ils commettraient alors une nouvelle infraction contre le droit international : ce territoire n’appartient pas à Israël, c’est un territoire occupé par Israël, depuis la guerre de 1967.

Netanyahu, jamais en reste d’une nouvelle formule, a dit lors d’une conférence économique à Tel Aviv, qu’Israël doit devenir une « Super Sparte ».