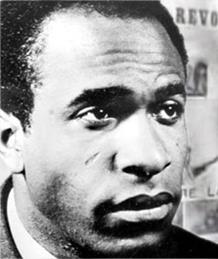

Léon Blum né le 9 avril 1872 à Paris et mort le 30 mars 1950 à Jouy-en-Josas, est un homme d’État qui a profondément marqué la Gauche, le socialisme et la France.

Il restera dans l’Histoire comme le chef du gouvernement du front populaire en 1936.

Il commença par écrire des critiques de livres et des pièces de théâtre. Il faisait partie du milieu intellectuel de Paris.

Mais l’affaire Dreyfus le pousse à se lancer en politique et il rencontre Jean Jaurès en 1897 avec qui il va participer à la fondation du journal « L’Humanité » en 1904.

Après la guerre, en 1919 Léon Blum accède au cercle dirigeant de la SFIO.

Il s’illustra lors du fameux congrès de la SFIO de Tours de 1920, ce moment unique où il n’y eut qu’en France, parmi les grands Etats développés qu’il se trouva une majorité de socialistes pour adhérer à la Troisième Internationale , celles des communistes, des bolcheviques, de Lénine. C’est ce qui explique que le journal de Jaurès « L’Humanité » devint communiste, il suivit la majorité.

Il s’illustra lors du fameux congrès de la SFIO de Tours de 1920, ce moment unique où il n’y eut qu’en France, parmi les grands Etats développés qu’il se trouva une majorité de socialistes pour adhérer à la Troisième Internationale , celles des communistes, des bolcheviques, de Lénine. C’est ce qui explique que le journal de Jaurès « L’Humanité » devint communiste, il suivit la majorité.

Blum refusa alors de se plier à la majorité.

Selon des propos relatés par Jean Lacouture dans la biographie consacrée à Léon Blum, celui-ci aurait dit :

« Le bolchevisme s’est détaché du socialisme comme certaines hérésies se sont détachées de religions pour former des religions nouvelles […] C’est parce que le bolchevisme a confondu la prise du pouvoir avec la Révolution, le moyen avec la fin, qu’il oriente toute sa tactique vers cette conquête du pouvoir, sans tenir compte ni du moment, ni des circonstances, ni des conséquences, qu’aujourd’hui encore toute la volonté du gouvernement des Soviets est tendue vers la conservation du pouvoir politique absolu, bien qu’il se sache hors d’état d’en tirer la transformation sociale. »

A la fin du Congrès de Tours, il prononça son discours célèbre dont la conclusion fut :

« Nous sommes convaincus, jusqu’au fond de nous-mêmes, que, pendant que vous irez courir l’aventure, il faut que quelqu’un reste garder la vieille maison. […] Dans cette heure qui, pour nous tous, est une heure d’anxiété tragique, n’ajoutons pas encore cela à notre douleur et à nos craintes. Sachons nous abstenir des mots qui blessent, qui déchirent, des actes qui lèsent, de tout ce qui serait déchirement fratricide. Je vous dis cela parce que c’est sans doute la dernière fois que je m’adresse à beaucoup d’entre vous et parce qu’il faut pourtant que cela soit dit. Les uns et les autres, même séparés, restons des socialistes ; malgré tout, restons des frères qu’aura séparés une querelle cruelle, mais une querelle de famille, et qu’un foyer commun pourra encore réunir. »

Jusqu’à aujourd’hui les deux parties de la famille ne surent se réconcilier. Ils sont en train de disparaître tous les deux, de manière séparée.

Blum fut un grand homme politique, clair, éloquent, humaniste, supérieurement intelligent, visionnaire sur certains points.

Il était juif, le premier chef de gouvernement juif que la France s’est donnée.

Il faut être juste sur ce point, comme sur les autres conquêtes des droits de l’homme, la Grande Bretagne nous a toujours devancé. Le 27 février 1868, soit près de 70 ans avant, un juif devint Premier Ministre à Londres, Benjamin Disraeli.

Blum fut la proie de l’antisémitisme le plus abject : « l’Obs » a consacré un article à cette haine qui lui fut constamment jetée : « A mort le juif ! »

L’Obs raconte d’abord l’agression du 13 février 1936 :

« Ce 13 février 1936, Léon Blum, alors député SFIO (qui deviendra le Parti socialiste en 1969) sort de la chambre des députés en voiture. Il est bloqué au niveau du croisement de la rue de l’Université et du boulevard Saint-Germain. Un groupe d’étudiants et de militants royalistes sont venus assister aux obsèques de l’historien Jacques Bainville, proche collaborateur de Charles Maurras, ennemi juré de Blum et patron du journal d’ultradroite » ils bloquent la voiture, tandis que les insultes fusent. « On va le pendre ! » ; « Blum assassin ! » »

La foule – plusieurs centaines de personnes selon la police – commence à s’énerver. Une dizaine d’individus s’acharnent sur le véhicule. Ils tapent avec leurs poings, avec des cannes. Un homme saisit une rampe d’éclairage, tape sur la vitre qui vole en éclat. Blum est blessé. Avec le couple d’amis qui l’accompagnent, il se réfugie en hâte dans un immeuble tandis que la foule continue à gronder : « Achevez-le ! » »

Il rapporte des écrits du journal de Maurras « l’Action française » :

« Ce juif allemand naturalisé ou fils de naturalisé, qui disait aux Français, en pleine chambre, qu’il les haïssait, n’est pas à traiter comme une personne naturelle. C’est un monstre de la République démocratique. Détritus humain, à traiter comme tel. […] C’est un homme à fusiller, mais dans le dos. »

Et quand un journal conservateur « Le Journal » cherche à jouer de la modération, il s’empresse d’ajouter

« Assez de ces incidents. Mais assez aussi de ces provocations. […] Si nous regrettons que le député de Narbonne ait été malmené, nous espérons qu’il comprendra mieux désormais le danger d’un appel à la force brutale pour mater ceux qui pensent autrement que lui. »

Toujours cette accusation que le juif l’a bien cherché.

Quand en Mai 1936 : le Front populaire gagne le second tour des législatives, Charles Maurras écrira :

« Chacun prendra conscience du bon moyen de défendre sa vie du sacrificateur juif : le couteau de cuisine. […]

Le jour de l’invasion, il restera toujours en France quelques bons couteaux de cuisine et Monsieur Blum en sera le ressortissant numéro 1. . […]

Juif d’abord ! C’est en tant que juif qu’il faut voir, concevoir, entendre, combattre et abattre le Blum. […] Si, par chance, un Etat régulier a pu être substitué au démocratique couteau de cuisine, il conviendra que M. Blum soit guillotiné dans le rite des parricides : un voile noir tendu sur ses traits de chameau. »

Des insultes et toujours ces accusations de ne pas être français.

Léon Blum se résout à répondre, dans son journal, « Le Populaire », le 19 novembre 1938 avec une tribune : « Je suis français »

« Sous la signature d’un homme que je ne veux pas nommer, la feuille infâme reprend avec une assurance effrontée une histoire qui courait déjà depuis longtemps dans la basse presse d’échos et dans les feuilles de chantage. Elle assure que le nom que je porte n’est pas le mien, que je ne suis pas né en France, mais en Bulgarie.

« Cette légende n’a pas encore pris dans le public la même consistance que celle de mes maisons suisses, de mes châteaux français, de mon hôtel parisien, de ma vaisselle plate et de mes laquais en culotte courte. Avec un peu de ténacité et de patience, la feuille infâme en viendra sans doute à bout ! »

« Je suis né à Paris le 9 avril 1872, français, de parents français. Ma maison natale, 151 rue Saint-Denis, existe encore et chacun peut voir en passant la façade étroite et pauvre. […]

« Aussi loin qu’il soit possible de remonter dans l’histoire d’une famille plus que modeste, mon ascendance est purement française. Depuis que les juifs français possèdent un état civil, mes ancêtres paternels ont porté le nom que je porte aujourd’hui. »

Tous ces faits sont aisés à démontrer […] La feuille infâme a entrepris sa campagne sans se soucier un instant d’éclaircir si son accusation était vraie […] Tout cela sera colporté par la médisance ou la haine comme l’histoire de mes châteaux et de mes laquais. Des gens honnêtes et de bonne foi se diront à nouveau ‘Tout de même, il y a forcément quelque chose de vrai. Pas de fumée sans feu’. Et le mensonge aura pris un beau jour. […] Il en sera ainsi jusqu’au jour où la loi permettra enfin de prendre à la gorge la feuille infâme et son pitre obèse […] de les châtier quand ils ont menti ou quand ils ont assassiné. »

Voilà ce qu’était l’antisémitisme d’avant-guerre.

Antisémitisme qui n’était plus possible depuis la shoah. C’est ce que l’on croyait.

La perte de mémoire étant passée par là, les réseaux sociaux ayant libéré la parole, de tels propos sont à nouveau présents dans la société française.

Et c’est tragique…

<1200>

discours incroyablement déplacés : on évoquait l’importation supposée du conflit moyen-oriental ou des «tensions intercommunautaires» pour masquer l’horreur. L’absence de réaction collective reste une énigme insurmontable. »

discours incroyablement déplacés : on évoquait l’importation supposée du conflit moyen-oriental ou des «tensions intercommunautaires» pour masquer l’horreur. L’absence de réaction collective reste une énigme insurmontable. »

Mais si voulez quand même de la lecture, je vous propose le mot du jour écrit pour le 19 février….mais de l’année 2014

Mais si voulez quand même de la lecture, je vous propose le mot du jour écrit pour le 19 février….mais de l’année 2014