« Et c’est ainsi que nous vivrons » de Douglas Kennedy, dans sa traduction de Chloé Royer est paru le 1er juin 2023.

Lorsque j’ai entendu son interview sur France Culture, dans l’émission « Bienvenue au club » : <Il y a deux Amériques et on se déteste> j’ai décidé de l’acheter.

Lorsque j’ai entendu son interview sur France Culture, dans l’émission « Bienvenue au club » : <Il y a deux Amériques et on se déteste> j’ai décidé de l’acheter.

Et lorsque j’ai entrepris de débuter sa lecture, je l’ai lu d’une seule traite.

Ce n’est pas un livre de science-fiction mais un livre d’anticipation.

Le roman déroule un thriller en son sein, mais ce n’est pas cet aspect du livre qui est le plus intéressant.

Ce qui est passionnant c’est l’arrière-plan : la société et les Etats dans lequel l’intrigue se développe.

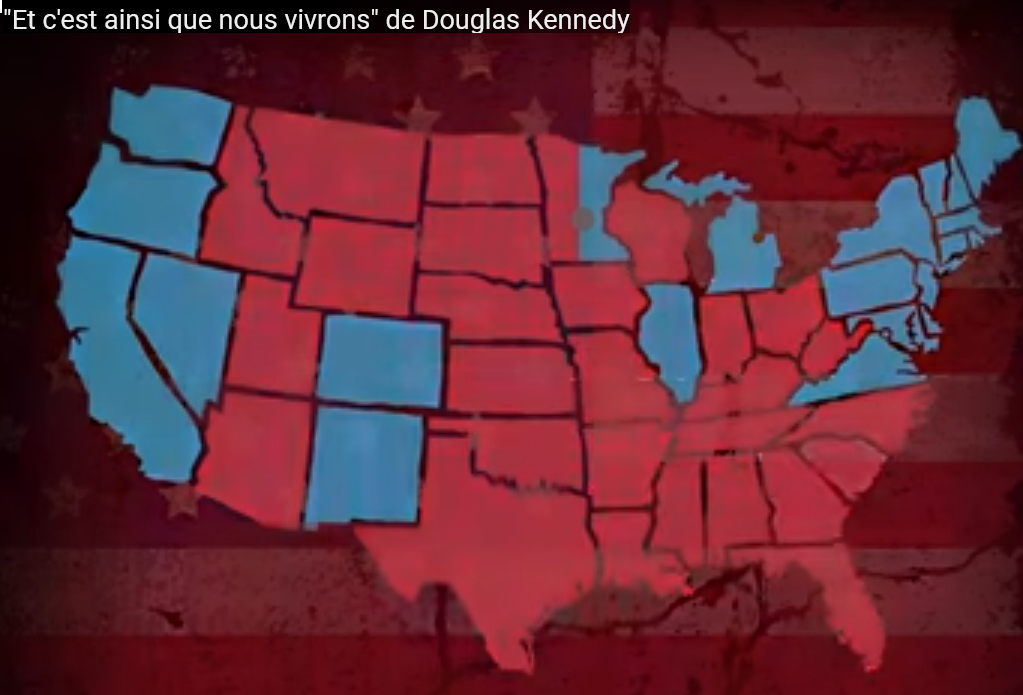

Nous sommes en 2045, « les États désunis » ont remplacé « les Etats-Unis » qui n’existent plus suite à une guerre de sécession version 2.0.

D’un côté, il y a les États qui avaient voté massivement Trump qui sont devenus « La Confédération Unie ». C’est une théocratie totalitaire dirigée par un collège de « douze apôtres ».

Le divorce, l’avortement et le changement de sexe sont interdits, les valeurs chrétiennes font loi. Et celles et ceux qui remettent en cause le récit religieux ou les valeurs sont éliminés avec la cruauté dont les religions ont le secret quand par malheur on a la mauvaise idée de leur laisser le pouvoir temporel en plus de l’influence spirituelle.

De l’autre côté « La République Unie » regroupe les États démocrates, progressistes dans le sens du transhumanisme et du wokisme. Chez ces gens-là, les individus sont sous surveillance, ultra-connectés. Tout le monde est doté obligatoirement d’une puce dans le corps qui donne des informations, sert de GPS et accompagne la vie de chacun dans son quotidien en même temps qu’elle surveille son comportement. Sous couvert de sécurité, la paranoïa règne. L’ennemi dont on s’est séparé justifie tous les excès.

De l’autre côté « La République Unie » regroupe les États démocrates, progressistes dans le sens du transhumanisme et du wokisme. Chez ces gens-là, les individus sont sous surveillance, ultra-connectés. Tout le monde est doté obligatoirement d’une puce dans le corps qui donne des informations, sert de GPS et accompagne la vie de chacun dans son quotidien en même temps qu’elle surveille son comportement. Sous couvert de sécurité, la paranoïa règne. L’ennemi dont on s’est séparé justifie tous les excès.

Ce roman constitue un prolongement des États-Unis actuels qui se désagrègent en deux camps hostiles qui ne s’écoutent plus, ne se parlent plus, s’invectivent en s’accusant mutuellement des mêmes déviations : complotisme, fraude et valeurs morales indignes. Ce pays qui jadis était considéré comme le pays de la liberté, se caractérise aujourd’hui par la remise en cause des droits fondamentaux.

La lecture des premières pages m’a immédiatement fait penser à une scène qui m’avait marqué lors de ma lecture, il y a 45 ans, des « Colonnes du ciel » de Bernard Clavel.

« Les colonnes du ciel » sont une série de cinq romans de Bernard Clavel qui se passent en Franche-Comté pendant la guerre de Dix Ans, au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII.

Guerre de pillages et de massacres qui a été aggravée encore par l’apparition d’une terrible peste.

Dans le troisième volume, « La Femme de guerre », Hortense d’Eternoz et son grand amour le docteur Alexandre Blondel se dévouent pour les enfants, victimes innocentes de la guerre. Ils en ont sauvé tant qu’ils ont pu mais, au terme de leur voyage, le docteur va mourir et Hortense par colère et vengeance va devenir la femme de guerre. Avec une petite armée qu’elle a levée, elle se jette avec toute sa hargne dans cette guerre.

Dans le quatrième volume « Marie Bon Pain » la terrible guerre de dix ans s’est achevée en 1644. Toute la petite communauté, Marie bon pain, Pierre, Bisontin et les autres peuvent enfin regagner leur pays, se réinstaller à La Vieille-Loye dans la forêt de Chaux près de la ville de Dole. Ils retrouvent leurs grands arbres avec leur fût rectiligne qu’ils appellent les colonnes du ciel. Ils ont retroussé leurs manches et relevé les ruines du village, construisant de nouvelles maisons, réapprenant à vivre dans la paix retrouvée. Mais un jour, Hortense d’Eternoz, la femme de guerre, revient. Elle est accusée de sorcellerie et va être condamnée au bûcher.

Dans le quatrième volume « Marie Bon Pain » la terrible guerre de dix ans s’est achevée en 1644. Toute la petite communauté, Marie bon pain, Pierre, Bisontin et les autres peuvent enfin regagner leur pays, se réinstaller à La Vieille-Loye dans la forêt de Chaux près de la ville de Dole. Ils retrouvent leurs grands arbres avec leur fût rectiligne qu’ils appellent les colonnes du ciel. Ils ont retroussé leurs manches et relevé les ruines du village, construisant de nouvelles maisons, réapprenant à vivre dans la paix retrouvée. Mais un jour, Hortense d’Eternoz, la femme de guerre, revient. Elle est accusée de sorcellerie et va être condamnée au bûcher.

Bernard Clavel décrit ainsi un bucher en 1644 :

« Hortense monte. Lentement, mais sans qu’on ait besoin ni de la forcer, ni de la soutenir. Le prêtre lui présente la croix. Il semble qu’elle hésite puis elle finit par y poser ses lèvres. […]

En quatre pas, Hortense est au poteau. Elle se détourne et d’elle-même, appuie son dos contre le bois. Le silence s’est reformé. On dirait que, jusqu’à la poterne de la cité, jusque par-delà le Doubs, par-delà les fossés et les murailles d’enceinte, le peuple et les choses retiennent leur souffle.

Hortense en profite.

D’une voix qui ne tremble pas, d’une voix qui semble s’en aller chercher l’écho des quatre points cardinaux, elle crie :

« Regardez bien bruler ma robe, ils l’ont trempée dans le soufre pour que la comédie soit jouée jusqu’au bout ! »

Les bourreaux se sont précipités. L’un passe une chaine autour de sa taille et l’autre une corde de chanvre à son cou.

Elle veut crier encore mais sa voix s’étrangle. Son visage se contracte, il semble que ses veines se gonflent à sa gorge et à ses tempes que ses yeux agrandis vont jaillir des orbites.

Derrière elle, l’homme en rouge tourne un levier de bois contre le poteau. […]

Le prêtre et les hommes rouges descendent de l’échafaud.

Alors tout va très vite. Dix aides au moins de mettent à lancer les fagots sur les planches, tout autour d’Hortense dont le corps secoué semble vivre encore. […]

Les flammes montent de tout côté en même temps. […] Les flammes sont si hautes qu’elles cachent Hortense dont la robe claire n’apparait que par instants.

Et puis soudain, Marie sursaute. Une immense flamme bleue vient de naître d’un coup au centre du brasier.

Un grand cri monte de la foule.

La voix terrible de Bisontin gronde :

-Le soufre…le soufre de la robe. »

Page 154 à 156 de « Marie Bon Pain » dans la version en livre de poche collection « J’ai Lu » des éditions Flammarion

Dans le livre de Douglas Kennedy, nous sommes au XXIème siècle. Il commence ainsi :

« Nous sommes le 6 août. Dans le grand pays qui faisait autrefois partie du nôtre, ils s’apprêtent à brûler mon amie sur un bûcher.

Elle s’appelle Maxime. Elle travaille pour moi, en quelque sorte, et nous nous sommes rapprochées au fil des années, bien que, dans mon secteur, une telle camaraderie soit considérée comme peu professionnelle. La raison de son exécution : elle a osé plaisanter en public au sujet du Christ.

Quelques pages plus loin, la narratrice et héros du livre Samantha Stengel va avec ses compagnons suivre sur un écran, nous sommes au XXIème siècle, l’exécution de Maxime :

Sur l’écran, des cris et des huées commencent à s’élever du public, signe que Maxime est en route pour le bûcher. Effectivement, une brigade de types musclés en uniforme traverse la foule au pas de l’oie. Parmi eux, je distingue la silhouette de Maxime ; […] La brume dans le regard de Maxime ne laisse planer aucun doute : si ses geôliers sont obligés de la maintenir aussi fermement, ce n’est pas parce qu’elle se débat, mais parce qu’elle a été droguée. Cette femme infatigablement subversive et désopilante, qui n’a jamais reculé devant les vérités qui dérangent, qui m’a un jour déclaré que j’avais « vraiment besoin de tomber amoureuse », et peu importait que ma vocation l’interdise, avance mollement vers sa mort sous l’emprise d’un sédatif.

[…]

— Ça ne m’étonne pas qu’ils l’aient assommée de tranquillisants avant de l’exhiber devant tout ce monde, fait remarquer Breimer, acide. Ils avaient sûrement peur qu’elle se paie leur tête jusqu’au bout. »

Maxime parvient au lieu de l’exécution. Son escorte se referme autour d’elle, la dérobant entièrement aux regards. Peu après, un ordre indistinct retentit et les soldats se mettent au garde-à-vous avant d’effectuer un demi-tour parfaitement synchronisé et de s’éloigner en cadence, laissant Maxime enchaînée à un poteau au centre de la place, seule en terrain découvert. Des écrans stratégiquement disposés autour de la foule offrent aux spectateurs même les plus éloignés une vue parfaite de la scène, sur laquelle entre soudain un homme en soutane blanche, qui s’avance vers Maxime, micro en main. Il se présente comme le révérend Lewis Jones, venu « offrir à cette créature déchue et condamnée le plus précieux des cadeaux, la vie éternelle, si elle accepte à présent Jésus comme son Seigneur et son Sauveur ».

[…]

« Avant l’accomplissement de ta sentence, veux-tu te prosterner devant le Tout-Puissant et accepter Jésus en ton cœur ? »

Silence. Maxime ne réagit pas, tête baissée, le regard aussi opaque qu’un lac en plein hiver.

Avec la dose de cheval qu’ils lui ont visiblement administrée, son absence de réponse n’a rien d’étonnant. Mais le révérend Jones secoue tout de même la tête avec une affliction théâtrale – et savamment calculée – avant de se retirer.

Aussitôt, quatre gardes apparaissent, le visage dissimulé par des casques intégraux, vêtus de combinaisons de protection et armés de tuyaux métalliques reliés aux bonbonnes qu’ils portent sur le dos. Ils s’immobilisent face à Maxime. Un de leurs supérieurs lance un ordre et ils lèvent tous leur tuyau d’un même mouvement pour le pointer vers Maxime. Un nouvel ordre retentit, et un geyser de liquide clair déferle sur la malheureuse. J’échange un regard avec Breimer. On s’est renseignés ensemble sur le cas précédent d’exécution publique par le feu en CU : d’après nos analystes, le produit qu’ils viennent d’utiliser serait un composé chimique hautement inflammable, au point qu’il embrase tout à la moindre étincelle. Étrangement, je ressens un certain soulagement à les regarder asperger Maxime de cette substance dangereuse. L’un de nos experts-chimistes a été formel : au moindre contact avec une flamme, la mort est instantanée. Je craignais que, juste pour pousser l’atrocité au maximum et pour la punir d’être transgenre, ils ne décident de lui infliger une exécution à l’ancienne, lente, de type Jeanne d’Arc. À cet instant, je sais que Breimer pense à la même chose que moi. Voilà bien un minuscule geste d’humanité dans cette surenchère de barbarie.

Les quatre soldats pivotent sur leurs talons et s’éloignent. Un long silence impatient s’abat sur la foule.

Dans son micro, le révérend Jones commence le compte à rebours. « Cinq, quatre, trois, deux… »

On ne l’entend pas prononcer le « un ». Un souffle d’incendie, suivi d’une détonation sèche, couvre sa voix amplifiée par les haut-parleurs alors qu’un cercle tracé à l’avance autour de la suppliciée prend feu. Maxime est avalée par une déferlante de flammes. Disparue en fumée. Il ne reste plus à sa place qu’une énorme boule de feu.

« Ça suffit », déclare Fleck.

L’écran s’éteint. »

Pages 22 à 24 de « Et c’est ainsi que nous vivrons »

Il me semblait pertinent de rapprocher ces deux exécutions, l’une il y a presque 400 ans et l’autre imaginée par l’auteur dans le futur dans un peu plus de 20 ans.

Woody Allen disait : « Je n’ai pas de problème avec Dieu, c’est son fan club qui me fout les jetons »

Si la spiritualité constitue un supplément d’âme pour l’être humain, les religions fondamentalistes avec le but de contraindre et de soumettre la société sont des monstres.

Il en existe toujours dans le monde, aujourd’hui.

Et nous occidentaux ne sommes pas à l’abri que demain une telle calamité nous rattrape, si nous ne savons pas mâter et faire reculer les forces régressives à l’œuvre dans toutes les religions. Ces ennemis de la liberté qui profitent de nos libertés pour progresser et faire avancer insidieusement leurs valeurs et leurs récits dans nos sociétés.

Dans « Lire » magazine littéraire de juin 2023, Douglas Kennedy disait :

« Quand j’étais à la fac, ma spécialité, c’était l’histoire américaine. Déjà, à l’époque, un des sujets qui me passionnait, c’était le puritanisme aux États-Unis, un pays qui est en fait né d’une expérience religieuse. Les puritains qui ont fondé les premières colonies étaient des sortes de talibans. »

En face de ce régime théocratique assassin se dresse la République Unie qui est la conjonction de la pensée transhumaniste de la Silicon Valley et d’un courant socialiste et wokiste qui est tout aussi terrifiant dans son organisation et son contrôle de la société.

Dans la même revue l’auteur explique :

« En fait, la République unie est un système autoritaire light, doté d’un président très malin, qui a décidé qu’il allait séduire des gens comme vous et moi en mettant l’accent sur l’éducation, la culture, le rétablissement de belles architectures. J’ai trouvé ça intéressant. Notamment, parce qu’on peut imaginer les conversations chez ceux qui le subissent : « OK, ce n’est pas idéal, mais c’est toujours mieux qu’en face. » »

Geneviève Simon écrit sur le site de la « Libre Belgique » : « Un roman mordant qui déroule un scénario plausible ».

Denis Cosnard écrit sur le site « Le Monde » un article « …prophète de malheur » dans lequel il juge aussi que « L’écrivain prédit la dislocation des États-Unis dans une dystopie vraisemblable et caustique ».

A la fin de l’ouvrage, Douglas Kennedy finit, comme le faisait La Fontaine dans ses fables, par la morale de cette histoire :

« A l’image des cellules biologiques qui nous composent, il est dans notre nature de nous diviser. L’histoire de l’humanité, individuelle et collective, n’est qu’une longue succession de schismes et de ruptures. Nous brisons nos familles, nos couples. Nous brisons nos nations. Et nous rejetons la faute les uns sur les autres. C’est un besoin inhérent à la condition humaine : celui de trouver un ennemi proche de nous afin de l’exclure en prétextant ne pas avoir le choix. Vivre, c’est diviser. »

Et c’est ainsi que nous vivrons, page 332

<1758>