La tradition nous incite, lors de la naissance d’une nouvelle année, de souhaiter des voeux pour la santé, le bonheur et peut être même la prospérité de toutes celles et de tous ceux avec qui nous sommes en lien. L’année dernière, dès le 2 janvier, j’ai eu la grâce de partager un poème d’une poète allemande Elli Michler : « Je te souhaite du temps » dont je rappelle un extrait :

« Je te souhaite du temps pour espérer encore,

même lorsque tout semble vaciller.

Du temps pour aimer, car il n’y a pas de plus belle manière de le vivre.

Je te souhaite du temps pour faire la paix avec le passé,

pour ouvrir tes bras à ce qui vient,

et pour pardonner, à toi-même comme aux autres.

Je te souhaite de recevoir le temps comme on reçoit un trésor,

de le savourer, non pas comme une chose à posséder,

mais comme un souffle à embrasser. »

Cette année je n’ai pas trouvé pareille inspiration.

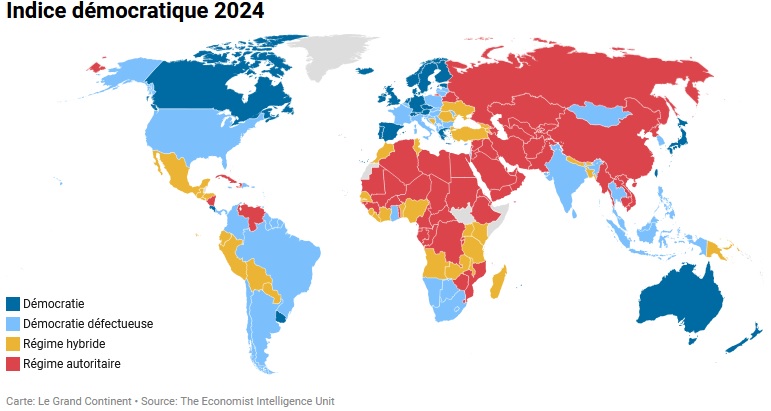

Lorsqu’après le chaos, la violence, la régression démocratique et le recul du droit vécu pendant cette terrible année 2025, la nouvelle année a débuté par une intervention illégale décidée par un homme qui proclame qu’il n’a que faire du droit international et que sa seule limite est sa propre moralité, j’ai eu l’intuition que l’année 2026 pourrait être pire que la précédente. Le MAGA-boy a d’ailleurs aggravé la situation en annonçant qu’il voulait s’emparer, s’il le faut par la force, du Groenland, territoire rattaché au Danemark, un des alliés les plus fidèles et dociles des Etats-Unis.

En octobre 2025, alors que le prédateur américain avait déjà parlé de son appétit pour la plus grande île du monde, hors continent, le Danemark a décidé de continuer à acheter des chasseurs F35 américains. Avions qu’ils ne peuvent utiliser qu’avec l’autorisation des Etats-Unis. En effet, pour fonctionner il est nécessaire, que régulièrement, un logiciel à bord de l’avion se connecte au seul serveur mondial, qui se situe au Texas. De manière rapide, en outre, les américains peuvent inhiber à distance certaines capacités du système d’armes. Si les danois espèrent s’opposer à l’armée américaine avec leurs F35, ils se trompent manifestement. Mais ce n’est pas l’idée de se défendre contre l’armée américaine qui a motivé cette décision d’achat, mais l’espoir que les américains seraient probablement bienveillants à l’égard d’un client si fidèle de leur système militaro industriel. Espoir déçu, le prédateur ne s’assagit pas devant la faiblesse et la soumission de sa proie, bien au contraire, son appétit ne fait que croitre.

En octobre 2025, alors que le prédateur américain avait déjà parlé de son appétit pour la plus grande île du monde, hors continent, le Danemark a décidé de continuer à acheter des chasseurs F35 américains. Avions qu’ils ne peuvent utiliser qu’avec l’autorisation des Etats-Unis. En effet, pour fonctionner il est nécessaire, que régulièrement, un logiciel à bord de l’avion se connecte au seul serveur mondial, qui se situe au Texas. De manière rapide, en outre, les américains peuvent inhiber à distance certaines capacités du système d’armes. Si les danois espèrent s’opposer à l’armée américaine avec leurs F35, ils se trompent manifestement. Mais ce n’est pas l’idée de se défendre contre l’armée américaine qui a motivé cette décision d’achat, mais l’espoir que les américains seraient probablement bienveillants à l’égard d’un client si fidèle de leur système militaro industriel. Espoir déçu, le prédateur ne s’assagit pas devant la faiblesse et la soumission de sa proie, bien au contraire, son appétit ne fait que croitre.

La France n’est pas dans la même problématique puisqu’elle possède des rafales et aucun F35, mais Emmanuel Macron espère aussi qu’ « être compréhensif » avec les excès de Trump, puissent lui attirer sa bienveillance, notamment pour l’aide à l’Ukraine. Ainsi dans un premier temps il a pris acte de l’arrestation de Maduro en soulignant la chance du Venezuela de s’être débarrassé d’un dictateur, sans évoquer le viol du droit international. Mais de la même manière, Il n’a pas trouvé la moindre indulgence du chef mafieux qui s’est moqué publiquement de lui, en le décrivant comme un peureux qui aurait accepté, sur sa demande express, une augmentation des prix des médicaments en France de 200%.

Je comprends celles et ceux qui souhaitent se retirer de l’univers des médias et de l’information. Nous vivons actuellement le passage de la fatigue informationnelle à un stade de stress informationnel.

Pour ma part, je ne crois pas qu’essayer de ne pas voir les problèmes permet de les éviter. Il est vrai que nous sommes gavés des menaces, du grotesque et de la vulgarité de Trump.

Philippe Corbé, auteur de la lettre numérique bihebdomadaire Zeitgeist et d’un livre qui vient de paraître « Armes de distraction massive » explique que Trump est devenu maître dans l’art de « capter notre attention ». Notre capacité d’attention est limitée et lui tente d’en capter la plus grande part. Le conseiller de son premier mandat et qui est resté dans les cercles MAGA, Steve Bannon exprimait cette manière d’agir par la phrase suivante :

« Il faut inonder la zone »

La véracité ou la pertinence de ce qui inonde n’a aucune importance. L’essentiel est de produire de la sidération. Ce qui fait dire à Dominique de Villepin :

« La nouvelle arme atomique, c’est la sidération ! »

On pourrait continuer à multiplier les exemples qui montre cette manière de fonctionner. Mais il me semble qu’il faut prendre un peu de recul et s’intéresser à un temps historique un peu plus long, ce temps long que recherchait le grand historien français Fernand Braudel. Fernand Braudel, invitait ses étudiants ou ses lecteurs, à ne pas rester en superficie des faits mais d’essayer de percevoir ce qui se passait de manière moins visible, mais qui allait prendre de l’importance dans la durée.

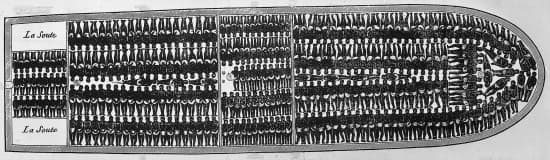

Nous ne sommes probablement pas dans une crise courte, temporaire, nous sommes dans un processus de changement du monde. Il est vraisemblable qu’un jour nous serons débarrassés de Trump qui quittera le pouvoir et finira par mourir avant ou après. Nous serons alors peut être débarrassés du grotesque et de la vulgarité, mais pas des menaces, pas de la volonté de vassalisation des Etats-Unis à l’égard de ses alliés et pas de la violence des relations internationales. Nous avions pourtant compris que l’action des humains sur les ressources de la terre et l’utilisation massive des énergies fossiles étaient délétères pour la vie humaine et se heurtait, en outre, aux limites de notre planète.

Non seulement, les Etats-Unis refusent cette réalité, Busch père disait « le mode de vie des américains n’est pas négociable », non seulement l’administration actuelle tente d’éliminer la science et les institutions qui étudient ces phénomènes, mais bien au contraire ils sont en train avec les chinois et la complicité des autres de se lancer à corps perdu dans cette aventure de l’Intelligence Artificielle qui exige encore plus de ressources et d’énergie puisées dans la terre.

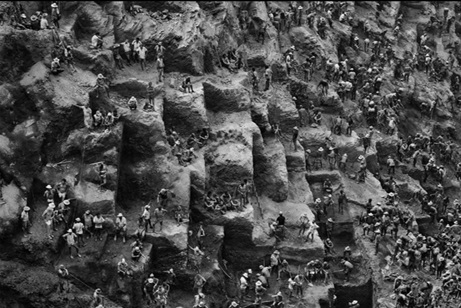

Notre planète reste riche, elle est encore capable de donner beaucoup pendant un certain temps, mais pas à tout le monde. C’est pourquoi nous voyons les empires se lancer dans cette prédation des ressources qui restent à exploiter sur notre terre.

Raymond Aron utilisait déjà cette formule : la « République impériale » à propos des États-Unis. Depuis Raymond Aron, une autre République impériale est née : La Chine. Et puis on constate que d’autres acteurs aspirent à ce statut : l’Inde et la puissance nucléaire de la Russie. L’Union européenne toujours désunie, sans puissance politique ou militaire tombe dans un rôle bien inquiétant.

Raymond Aron utilisait déjà cette formule : la « République impériale » à propos des États-Unis. Depuis Raymond Aron, une autre République impériale est née : La Chine. Et puis on constate que d’autres acteurs aspirent à ce statut : l’Inde et la puissance nucléaire de la Russie. L’Union européenne toujours désunie, sans puissance politique ou militaire tombe dans un rôle bien inquiétant.

Ce n’était pas un membre de l’administration Trump, mais le secrétaire d’Etat de Biden, Antony Blinken qui a synthétisé cette situation, lors d’un forum public à la Conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne :

« Si vous n’êtes pas à la table du système international, vous serez au menu. »

Jean-Luc Melenchon pense encore que le droit international peut être invoqué avec succès et qu’il suffit de discuter poliment avec la Russie pour trouver un arrangement sur l’Ukraine et la stabilité de l’Europe. Ces derniers temps, on entend souvent, sur ce sujet, une référence à Al Capone qui aurait dit :

« On obtient plus de choses en étant poli et armé qu’en étant juste poli. »

J’ai l’intuition que la France ne pourra exister que dans une Europe qui saura défendre la démocratie libérale de manière polie et armée, indépendante des Etats-Unis et avec une Unité Politique réelle. Pour cela il faudra faire des choix drastiques qui imposeront des remises en cause de certains nos éléments de confort. L’autre choix c’est d’être au menu.

Jacques Attali dit des choses très intéressantes et fortes lors de son audition au Sénat du 6 janvier 2026. Je vous invite à l’écouter. Il nous fait partager cet impératif de prendre des décisions en pensant prioritairement à l’intérêt des générations futures. Il reste optimiste

« La démocratie vaincra après une période sombre. À nous de faire en sorte qu’elle soit la plus courte possible »

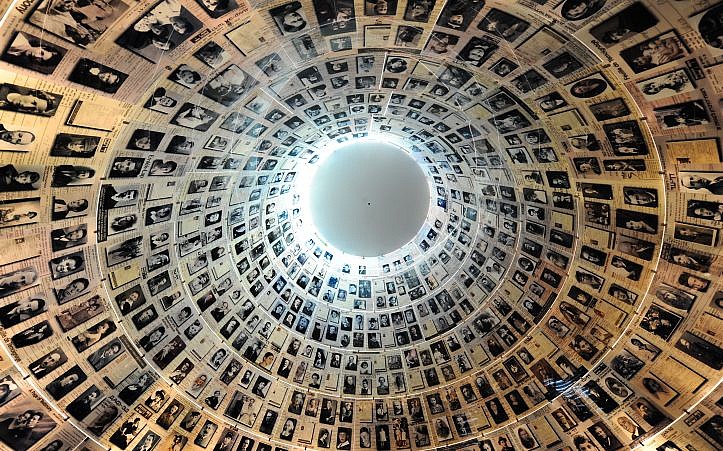

Peut être a t’il raison, mais cela ne se fera pas sans efforts, sans courage, ni en suivant des hommes politiques qui cultivent le déni, la vacuité et la démagogie. Et pour mettre un peu de poésie dans tout cela, j’ai pensé donner la parole au poète palestinien, Mahmoud Darwich (1941-2008), traduit par Elias Sanbar et qui écrit dans son ouvrage « Le lit de l’étrangère » :

« Ils nous demandent :

Que faites vous des ruines ?

Nous répondons :

Nous construisons des ponts. »

Ce texte destiné aux palestiniens peut aussi s’entendre pour le peuple iranien qui veut se libérer de la part sombre de l’islam, un islam politique qui s’impose à la société par la violence et la corruption. Il peut aussi servir la démocratie, après la période sombre, si elle parvient à vaincre comme le pense Attali.

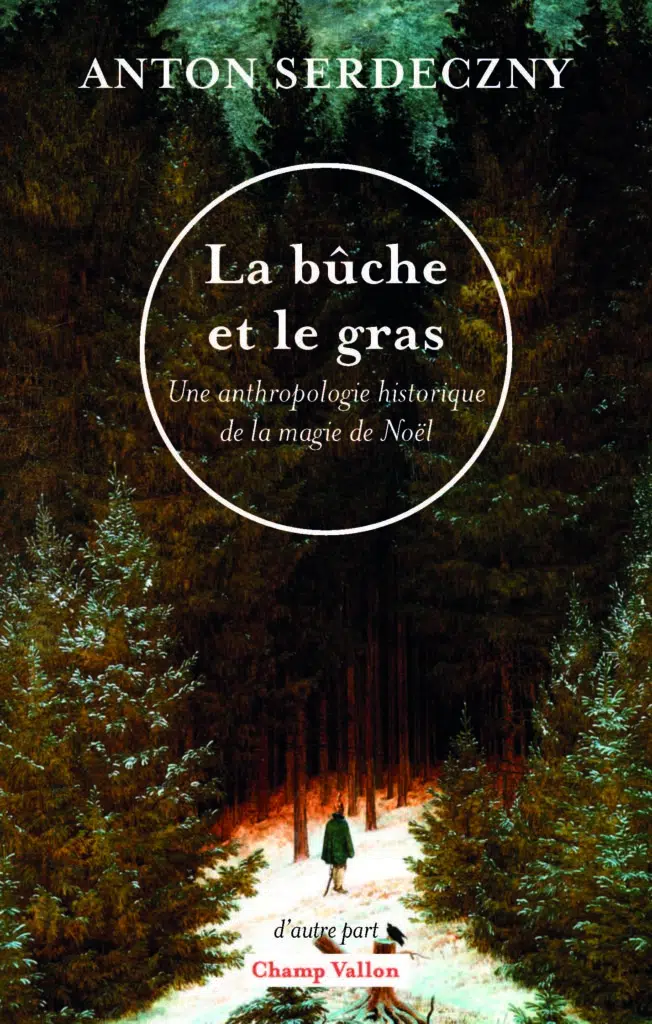

Cette année je vais de nouveau m’intéresser à un sujet alimentaire présent sur les tables de Noël : « La bûche de Noël ». L’histoire de cette bûche est racontée dans le livre « La Bûche et le gras » d’Anton Serdeczny paru en octobre 2025. L’auteur est historien, il est actuellement chercheur au Medici Archive Project à Florence.

Cette année je vais de nouveau m’intéresser à un sujet alimentaire présent sur les tables de Noël : « La bûche de Noël ». L’histoire de cette bûche est racontée dans le livre « La Bûche et le gras » d’Anton Serdeczny paru en octobre 2025. L’auteur est historien, il est actuellement chercheur au Medici Archive Project à Florence.  La cérémonie de la bûche consiste à brûler une souche. Elle peut d’abord être baptisée par des libations diverses (vin, eau bénite, sel, huile, eau-de-vie), parfois en prononçant une prière. Dans le feu, la bûche est frappée pour en faire jaillir le plus d’étincelles possible. Il est probable que les illuminations des arbres de Noël soient issues de cette tradition.

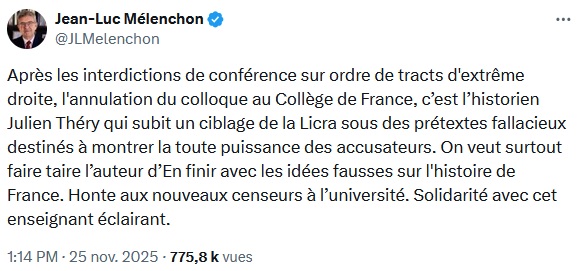

La cérémonie de la bûche consiste à brûler une souche. Elle peut d’abord être baptisée par des libations diverses (vin, eau bénite, sel, huile, eau-de-vie), parfois en prononçant une prière. Dans le feu, la bûche est frappée pour en faire jaillir le plus d’étincelles possible. Il est probable que les illuminations des arbres de Noël soient issues de cette tradition. Mais que dire de Jean-Luc Melenchon qui aspire à devenir Président de la République et donc à travailler à l’Unité du peuple qu’il entend diriger, lorsque ce dernier plutôt que de dire que le propos de Julien Théry est exagéré ou hors de propos, écrit le tweet suivant pour répondre à la LICRA qui s’est indigné des propos de M Théry :

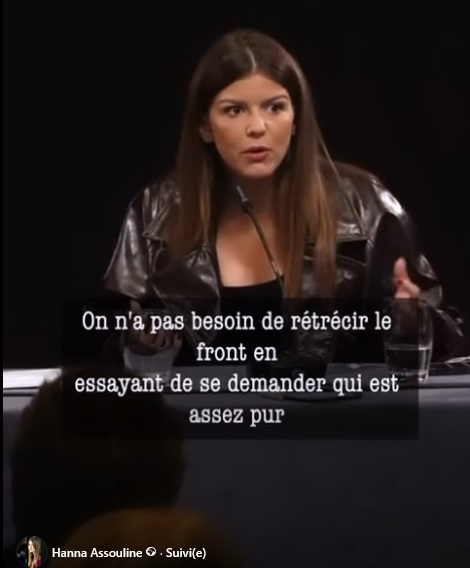

Mais que dire de Jean-Luc Melenchon qui aspire à devenir Président de la République et donc à travailler à l’Unité du peuple qu’il entend diriger, lorsque ce dernier plutôt que de dire que le propos de Julien Théry est exagéré ou hors de propos, écrit le tweet suivant pour répondre à la LICRA qui s’est indigné des propos de M Théry : Comme le dit la cofondatrice des guerrières de la Paix nous sommes en face d’une offensive mondiale de l’extrême droite, de la renaissance des logiques d’empire, nous ne pouvons nous permettre, pour ceux qui veulent la paix, c’est à dire la coexistence pacifique de deux peuples sur la terre entre la mer et le jourdain, de nous invectiver et d’aspirer à la pureté des idées.

Comme le dit la cofondatrice des guerrières de la Paix nous sommes en face d’une offensive mondiale de l’extrême droite, de la renaissance des logiques d’empire, nous ne pouvons nous permettre, pour ceux qui veulent la paix, c’est à dire la coexistence pacifique de deux peuples sur la terre entre la mer et le jourdain, de nous invectiver et d’aspirer à la pureté des idées.

La maternité des Lilas va définitivement fermer ses portes ce 31 octobre 2025.

La maternité des Lilas va définitivement fermer ses portes ce 31 octobre 2025. La Maternité des Lilas va s’inscrire dans ce mouvement.

La Maternité des Lilas va s’inscrire dans ce mouvement.  Pour la naissance de 1991 nous habitions près de la Place d’Italie à Paris. En fin de cette année nous avons déménagé dans une résidence, avenue Jean Moulin à Montreuil sous bois. Nous avons eu la surprise d’apprendre, peu à peu, que tous les parents que nous fréquentions régulièrement, étaient allés à la maternité des Lilas, sauf un couple qui était allé à la maternité des Bluets.

Pour la naissance de 1991 nous habitions près de la Place d’Italie à Paris. En fin de cette année nous avons déménagé dans une résidence, avenue Jean Moulin à Montreuil sous bois. Nous avons eu la surprise d’apprendre, peu à peu, que tous les parents que nous fréquentions régulièrement, étaient allés à la maternité des Lilas, sauf un couple qui était allé à la maternité des Bluets.

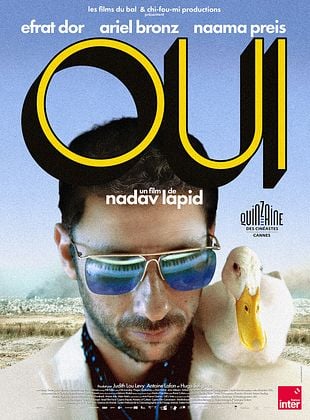

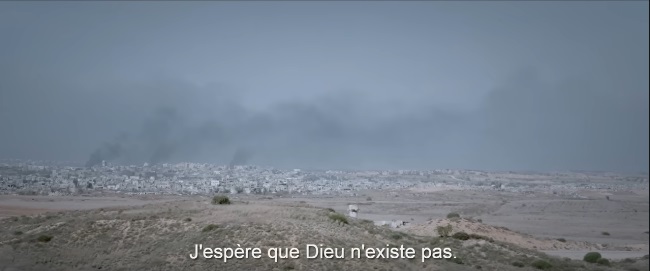

Le film se situe d’abord dans une fête totalement déjantée au sein d’une élite économique et militaire de Tel Aviv. Un couple d’artistes désargentés est employé pour divertir et pousser cette élite jusqu’à la limite de la folie, des orgies sexuelles et des paradis artificiels. Ce couple a un bébé avec lequel ils se comporte à peu près comme des parents normaux. Mais c’est la seule normalité qu’on perçoit chez eux, pour le reste pour reprendre la description du « Monde » : « ils se vautrent, sans état d’âme, dans le stupre et la turpitude. Ils veulent réussir, à n’importe quel prix. »

Le film se situe d’abord dans une fête totalement déjantée au sein d’une élite économique et militaire de Tel Aviv. Un couple d’artistes désargentés est employé pour divertir et pousser cette élite jusqu’à la limite de la folie, des orgies sexuelles et des paradis artificiels. Ce couple a un bébé avec lequel ils se comporte à peu près comme des parents normaux. Mais c’est la seule normalité qu’on perçoit chez eux, pour le reste pour reprendre la description du « Monde » : « ils se vautrent, sans état d’âme, dans le stupre et la turpitude. Ils veulent réussir, à n’importe quel prix. » Pour trouver l’inspiration Y quitte le foyer familial et convoque un amour de jeunesse, rencontré au conservatoire de musique, Leah.

Pour trouver l’inspiration Y quitte le foyer familial et convoque un amour de jeunesse, rencontré au conservatoire de musique, Leah.  Pour ma part, je ne sais pas à quoi sert ce type de film. Je pense que beaucoup d’israéliens ne se reconnaîtront par dans l’image d’une élite hors sol et dépravée. Les palestiniens et leurs défenseurs seront fortifiés dans leurs certitudes négatives contre la société israélienne. Les modérés, comme moi, ne peuvent sortir qu’anéantis devant un film sans espérance.

Pour ma part, je ne sais pas à quoi sert ce type de film. Je pense que beaucoup d’israéliens ne se reconnaîtront par dans l’image d’une élite hors sol et dépravée. Les palestiniens et leurs défenseurs seront fortifiés dans leurs certitudes négatives contre la société israélienne. Les modérés, comme moi, ne peuvent sortir qu’anéantis devant un film sans espérance.