« Une fleur s’épanouira à l’improviste. »

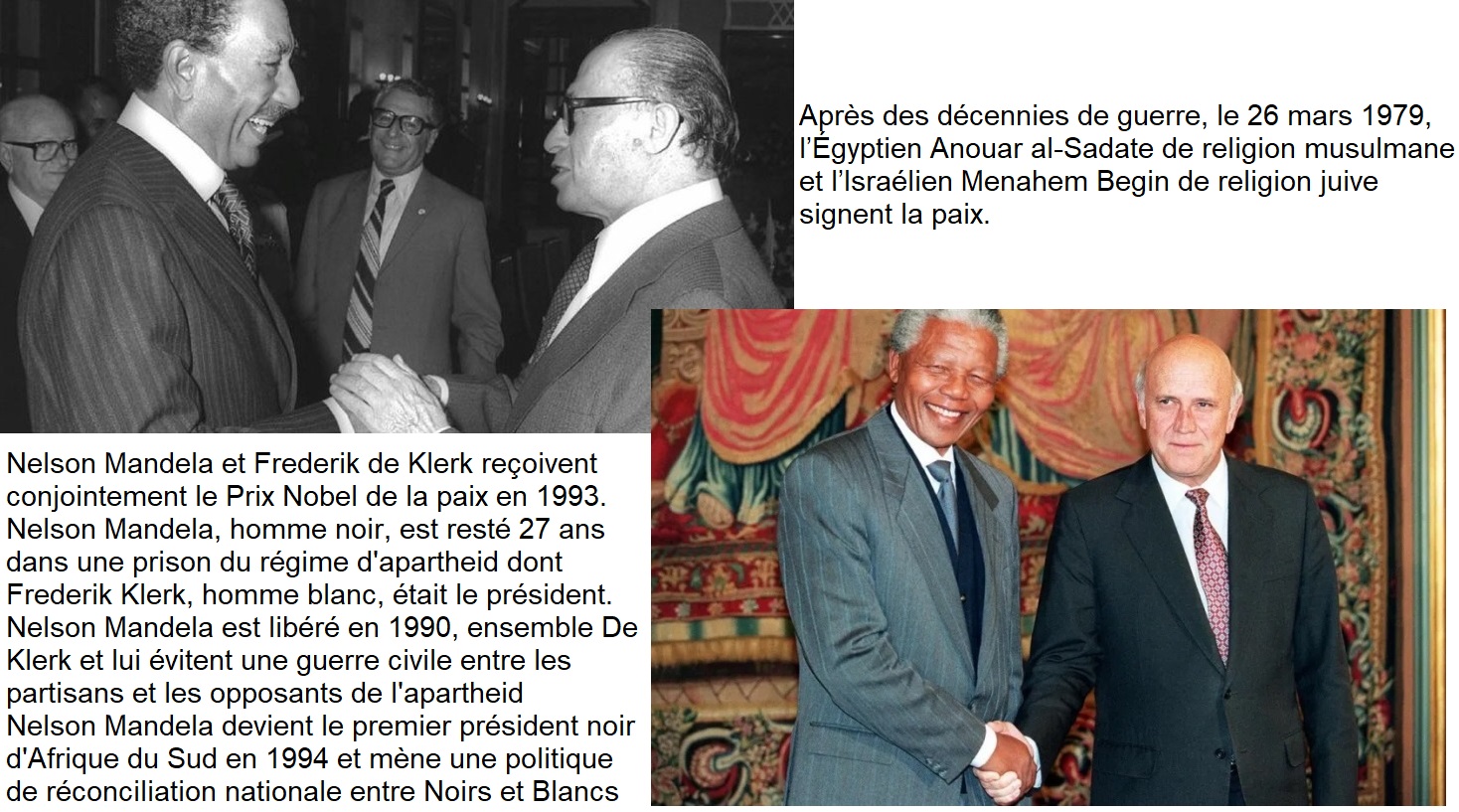

Inna Sokolova

Les temps sont lourds.

Notre espèce continue à détruire la biosphère qui constitue l’écrin de notre vie.

Elle continue à s’auto-détruire dans des conflits meurtriers dont nul ne voit l’issue.

Elle poursuit des chimères de l’homme augmenté alors que c’est la sensibilité et la résilience humaine qu’il faudrait faire croitre.

Difficile, par moment, de ne pas se résoudre à conclure que nous sommes une sale race et que le vivant serait plus harmonieux sur terre, sans nous.

Et puis, il y a des soirées, des moments, hors du temps qui nous redonne espoir, élève l’âme.

Quasi comme chaque année, le pianiste Grigory Sokolov, s’est arrêté ce lundi 27 novembre, à l’auditorium de Lyon, pour un moment de grâce.

Quasi comme chaque année, le pianiste Grigory Sokolov, s’est arrêté ce lundi 27 novembre, à l’auditorium de Lyon, pour un moment de grâce.

Il a joué Bach puis Mozart puis, comme souvent, six bis, parce que le lien, l’échange avec le public est si fort que la séparation ne peut être que lente et prendre beaucoup de temps.

Dans le programme de son concert à <Baden Baden du 11 novembre>, avec le même programme qu’à Lyon, la présentation du concert affirme :

« C’est le meilleur de tous les pianistes, déclare Daniel Barenboim à propos de Grigory Sokolov »

A Lyon, il a joué cette œuvre de Bach <Jean-Sébastien Bach : Partita N° 2 BWV 826> (Audio uniquement)

Pour le voir jouer il faut écouter la partita précédente : <Jean-Sébastien Bach : Partita N° 1 BWV 825>

Partout où il passe les éloges viennent à sa rencontre. Ainsi le journal suisse <Le Temps> écrit :

« Physiquement, c’est un colosse. Mais à l’intérieur, c’est un poète – un poète de l’indicible »

Tout le monde pourtant n’est pas convaincu.

Le grand pianiste français Philippe Cassard dans son émission <Portraits de famille> avoue :

« Je ne comprends rien, ou si peu à l’esthétique, au gout, aux choix interprétatifs qui sont les siens depuis dix ans. »

Il a réalisé cependant deux longues émissions consacrées à Sokolov, mais uniquement à ses jeunes années pendant les lesquelles Cassard reconnaît le génie et ajoute que celles-ci ne sont :

« Pas encore contaminé par cette surcharge expressive, ce maniérisme de chaque note, cette appétence pour des tempos lentissimes qui dénaturent, selon moi, le langage des compositeurs. »

Disons qu’il ne comprend pas ce que comprennent des milliers d’auditeurs comme ceux de l’auditorium de Lyon.

A Bruges, pour le même programme on lit :

« L’interprétation de Sokolov se déploie avec une telle évidence qu’il parvient à captiver ses auditeurs dès les premières notes.

Entre douceur, tranchant et raffinement, l’impressionnante précision avec laquelle Grigory Sokolov effleure les touches du clavier dépasse l’imagination.

Quoi qu’il joue, Sokolov est le maître des moments suspendus. »

Au Théâtre des Champs Elysées on cite directement Grigory Sokolov :

« L’essence de l’interprétation, c’est l’amour profond que l’on porte à une pièce, assorti à la liberté intérieure de l’interprète »,

Grigory Sokolov est né à Léningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) le 18 avril 1950.

J’avais déjà, lors d’un concert précédent à Lyon en 2018, consacré un mot du jour à cet interprète hors norme : <Grigory Sokolov>

Alors, pourquoi en reparler, alors qu’il est si difficile de trouver les mots à placer sur de tels moments ?

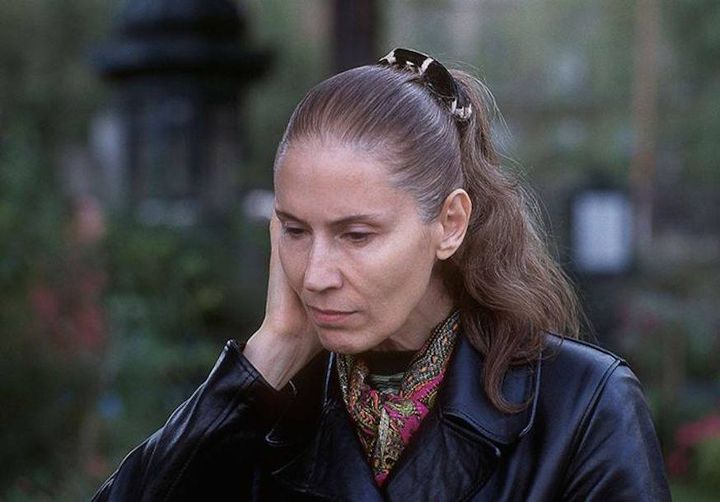

C’est parce que, par hasard, dans mon butinage numérique, j’ai trouvé Christian Bobin qui parlait de Grigory Sokolov.

Et il ne parlait pas que de Grigory Sokolov mais aussi de son épouse Inna Sokolova dont je n’avais jamais entendu parler.

J’ignorais même qu’il fût marié.

Christian Bobin était invité en Suisse, pour faire une conférence le 7 octobre 2022, à Crans-Montana. Conférence qui avait pour titre « Variations Bobin »

Christian Bobin était invité en Suisse, pour faire une conférence le 7 octobre 2022, à Crans-Montana. Conférence qui avait pour titre « Variations Bobin »

La veille, il était interviewé à la Radio Suisse RTS pour parler notamment de son dernier livre paru : « Le Muguet rouge ».

Je parle des dates, parce que le 6 octobre 2022, il ne restait plus que 50 jours de vie au poète.

Christian Bobin écrivait dans « Autoportrait d’un radiateur »

« Ma vie, ou du moins la part la plus déliée de ma vie, la moins obéissante, celle que j’appelle, faute de mieux : mon âme, mon âme, donc, grimpe sur la fumée qui s’élève d’un jardin, traverse les roses qui somnolent dans la cuisine, danse sur la couverture des livres qui m’entourent, ignore superbement les pages de ce carnet et moi je l’attends un peu bête, un peu creux, pigeonnier vidé de ses pigeons.

Cette histoire se reproduit souvent.

Elle ne m’inquiète pas, même si je devine qu’un jour elle ira à son terme : mon âme se rendant si légère qu’elle oubliera de revenir et que quelqu’un dira de moi : « il est mort », puisque c’est ainsi que l’on nomme ce genre de figure. »

Il avait donné aussi une interview au quotidien « La Vie » en septembre 2022, toujours à l’occasion de la sortie de son livre « Muguet Rouge » et il avait alors opposé deux types de mort :

« Il y a une mort dont on se remet paradoxalement assez bien, c’est celle qui arrive à chacun de nous par la loi de la nature.

Une fleur éclot sur terre, donne sa lumière, séduit quelques abeilles et, le soir venu, se replie sur elle-même, fane et meurt.

Il en va de même pour nous : nous sommes voués à une mort qui n’est pas un abandon de souveraineté mais une métamorphose.

C’est une chose qu’il serait folie de vouloir empêcher, comme les apprentis sorciers de la Silicon Valley en ont le sinistre projet.

Car la mort est un sacre pour chacun, fut-il le plus pauvre ou le plus mal famé, on est confié à ce moment-là aux bras innombrables de l’invisible.

Mais il y a une deuxième sorte de mort, dont il est difficile de sortir une fois qu’on y est entré.

Elle est à l’intérieur même de la vie courante et nous est donnée par les injonctions du monde et la nécessité non expliquée de penser et d’agir de plus en plus vite, d’aimer de moins en moins, de vouloir de plus en plus.

Cette mort-là, absolument désolante, dont personne ne porte le deuil, j’ai souhaité la montrer au plus près dans le Muguet rouge.

C’est une mort sournoise qui commence par vider les yeux, et ensuite le cœur. »

Mais revenons à l’entretien qu’il a donné le 6 octobre 2022 à RTS « Le muguet rouge de Christian Bobin, du rêve au roman »

C’est tout à la fin de l’entretien qu’il parle de Sokolov et de son épouse, cela commence à 23:00

Le journaliste révèle que Christian Bobin a amené quelques textes de poèmes qu’il envisage de lire le lendemain lors de la conférence :

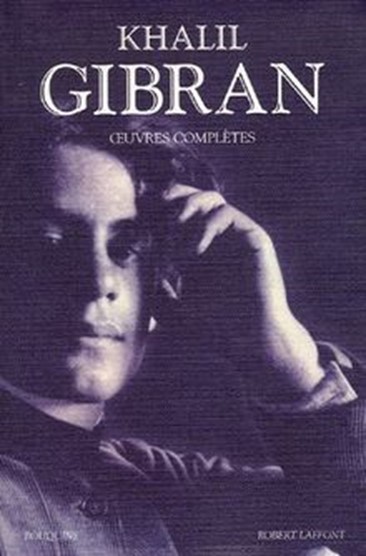

« C’est uniquement de la poésie russe : Akhmatova, Mandelstam et un poème de l’épouse du grand, très très grand, pur pianiste russe Sokolov.

Je pourrais vous parler quelques minutes de Sokolov et lire un poème de son épouse. »

Je note qu’il cite deux des plus immenses poètes russes : Anna Akhmatova et Ossip Mandelstam et qu’il y associe Inna Sokolova.

Et, il parle d’abord de Grigory Sokolov :

« J’ai découvert Grigory Sokolov il y a quelques mois […].

Qu’est-ce que j’ai découvert avec lui ?

J’ai découvert …

Imaginez-vous vous vous êtes dans une maison assez modeste, assez simple, à la campagne.

Vous ouvrez la fenêtre, tous les jours. Et devant vous il n’y a rien, presque rien. Il y a une étendue un peu monotone, un peu lasse d’herbes.

Et quelques herbes folles qui essaient, à la gitane, à faire danser tout cela.

Tous les jours comme ça.

Et un matin, vous ouvrez la fenêtre et il y a un arbre qui a poussé en une seule nuit.

Et cet arbre, c’est Sokolov.

Je ne savais pas qu’un musicien pouvait atteindre à la souplesse, à la fermeté et à la rigueur extrême de quoi ? d’un érable ou même d’un sapin, ou d’un bouleau. Disons un bouleau, puisque nous sommes en terre russe, il s’agit d’un pianiste russe.

Et je me trouve, avec lui, devant une montagne qui est à la fois infranchissable et rassurante.

Je n’ai jamais entendu Schubert joué comme cela, que par cet homme.

Je n’ai jamais entendu Haydn joué comme cela […]

C’est toujours plus ou moins joué par des braves musiciens dont je ne conteste pas la grandeur.

Mais c’est toujours joué par des musiciens qui me revête peu à peu, quand je les écoute, d’un col de dentelle, de jabot, d’un chapeau à plume, de petites bottines du grand siècle.

Je me retrouve dans un siècle qui n’est pas le mien et du coup il y a quelque chose qui est un peu chagrin.

Ce n’est pas tout à fait aujourd’hui.

Je voudrais juste qu’aujourd’hui soit aujourd’hui.

Je voudrais juste que le présent soit la déchirure des rideaux du temps.

L’ouverture du fini à l’infini.

Et ça c’est ce que je trouve dans le jeu de Sokolov quand il joue Haydn.

C’est primesautier, c’est enfantin, c’est culotté, c’est audacieux.

Ce n’est pas non plus le monsieur qui dit : je veux vous montrer comme je vous domine tous. Je veux vous montrer quelque chose que vous n’avez jamais entendu.

Il ne veut rien nous montrer Sokolov. Il devient la partition, il devient le musicien.

Et Schubert, c’est pareil quand il se met à poser sa main sur l’épaule de Schubert, c’est extraordinaire. […]

C’est un monstre magnifique. C’est un monstre parce qu’il est humain de part en part.

Aujourd’hui c’est devenu monstrueux d’être humain.

Heureusement, il y a quelques-uns comme cela. »

Bobin parle de Sokolov jouant Haydn. Pour vous donner une idée voici une sonate de Haydn : <Haydn: Piano Sonata N° 47 Hob. XVI-32>

Et puis il évoque son épouse :

« Sa femme, elle est sa part secrète, elle est sa part vivante, elle est plus que tout, elle est plus que le piano pour lui.

« Sa femme, elle est sa part secrète, elle est sa part vivante, elle est plus que tout, elle est plus que le piano pour lui.

Il faut savoir que pour Sokolov, la musique c’est tout, tout le temps, toutes les secondes, toutes les minutes, même quand il ne joue pas.

A coté de ce tout, tout le temps […] à côté de ce qui pour lui est l’absolu, il y a encore plus que l’absolu, il y a encore plus que le tout.

Et le tout, plus grand que le tout, l’absolu plus grand que l’absolu, s’appelait, s’appelait parce qu’elle n’est plus de ce monde, Inna comme Inné.

Et elle porte le nom, avec cette belle coutume russe qui ajoute un « a » au nom de l’époux, Anna Sokolova.

Elle écrivait des poèmes qu’elle n’a jamais montré qu’à un tout petit entourage.

J’en ai trouvé trace dans un livret qui accompagnait un récital de son mari.

Très peu, Six ou Sept poèmes, c’est tout ce que je peux connaître.

Cela n’a jamais été imprimé.

Et elle met parfois en bas du poème, une petite note qui explique les circonstances de l’écriture.

Il lui est arrivé, un jour, d’être tellement bouleversé par le début du jeu de son mari, qu’elle se retire de la salle, tellement c’est fort, qu’elle préfère écouter derrière la porte, comme un enfant. »

Inna Sokolova est morte en 2013.

Christian Bobin lit un de ses poèmes qu’elle a écrit dans une situation comparable à celle qu’il vient de décrire. »

« Seigneur sauve-moi, retiens-moi

Dans ses mains, le piano est si tendre

Ne te presse pas d’apaiser les amoureux

La séparation est inévitable

Que leur dialogue ailé nous dise quelque chose de toi

Et donne aux soucis de la vie de reclus, à la foule

L’ordre d’écouter

Le cri dans le berceau s’éteindra

Une fleur s’épanouira à l’improviste

La vie nous offre rarement un instant où avoir envie de prier »

Inna Sokolova

Et Christian Bobin, deux mois avant son départ de la vie, finit cet entretien ainsi :

« Et je me permets de répéter ces deux vers, comme on peut répéter un morceau, une petite trouvaille en musique :

« Le cri dans le berceau s’éteindra

Une fleur s’épanouira à l’improviste »

Une fleur s’épanouira à l’improviste

C’est tout ce que je vous souhaite,

En parlant demain à Crans-Montana

En écrivant un nouveau livre,

En lisant, en regardant qui est en face, partout.

Une fleur s’épanouira à l’improviste

Je ne vois pas quoi souhaiter de plus vif. »

Inna Sokolova, Grigory Sokolov et Christian Bobin sont des inspirateurs, des enchanteurs de l’âme, des médecins de la détresse.

Pour finir deux des six bis que Grigory Sokolov a joué, lundi, à l’auditorium :

<Chopin Prélude N°15 opus 28>

<Bach/Siloti Prélude en si>

<1778>

Elle est née à Wurtzbourg, en Allemagne, pendant une période difficile économiquement et politiquement. Écolière, elle assiste à la destruction par les nazis de son école religieuse.

Elle est née à Wurtzbourg, en Allemagne, pendant une période difficile économiquement et politiquement. Écolière, elle assiste à la destruction par les nazis de son école religieuse.

Pour que je fasse le voyage

Pour que je fasse le voyage

faire de la chute, un pas de danse,

faire de la chute, un pas de danse,