Nous nous posons tous la question : comment la démocratie en est elle arrivée là ?

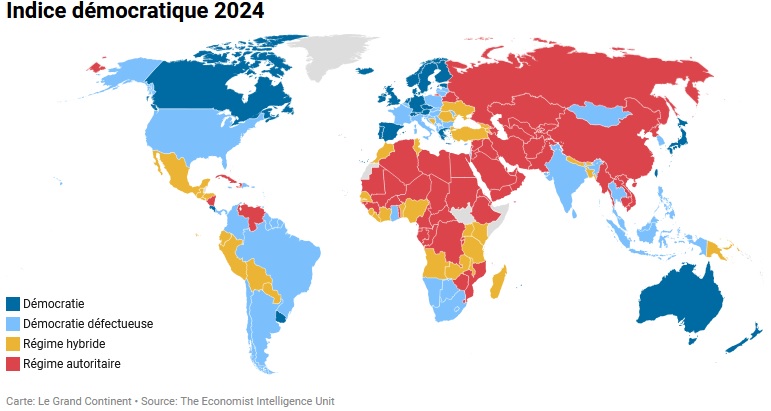

Partout dans le monde les démocraties reculent.

L’espoir qui a été suscité, dans les années 90, par la chute des régimes totalitaires communistes et soviétiques, aura été de courte durée. En 1992, on dénombrait, pour la première fois de l’histoire, plus de régimes démocratiques, que de régimes autoritaires.Dans les années 2000, l’humanité semblerait avoir atteint un plateau sur lequel les démocraties représentait environ 60% des Etats.

« Le Grand Continent » a évoqué l’indice démocratique global 2024 publié le 27 février 2025, par The Economist Intelligence Unit (EIU) qui estime qu’il n’y a plus que 71 pays sur 195 dans le monde, soit 38,5%, qui peuvent être considérés comme des démocraties. Rapporté à la population, cette évaluation amène l’institut d’analyse à estimer que 6,6 % de la population mondiale vit dans une démocratie.

Et, en allant plus loin dans son analyse par une distinction entre “vraie démocratie” et “démocratie défectueuse”, l’EIU estime que la vraie démocratie ne se trouve que dans 25 pays

Les Etats-Unis, comme la France étaient classés, en 2024, dans les démocraties défectueuses. Il est probable que depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, en janvier 2025, les Etats-Unis sont tombés encore plus bas dans ce que l’EIU désigne comme des régimes hybrides, entre démocratie et régime autoritaire.

Force est de constater que c’est un vote démocratique, au delà du vote par les grands électeurs, d’une majorité d’américains qui a élu Donald Trump. Les citoyens américains savaient comment agissait cet homme, puisqu’il avait déjà été président pendant 4 ans. Ils l’ont réélu.

« Errare humanum est, perseverare diabolicum » diront ceux qui pensent que le monde du bien s’oppose au monde du mal et que ceux qui se trouvent dans ce second camp sont soit des imbéciles soit des salauds. Je récuse ce simplisme.

Comment peut t’on comprendre qu’au delà d’un noyau d’évangélistes, de racistes et de masculinistes, une majorité de citoyens se soient finalement ralliés à cette candidature au détriment de celle des démocrates ?

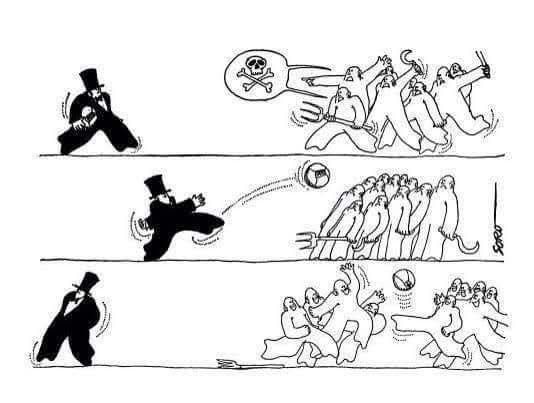

Les explications sont multiples. Il y a manifestement une révolte de la classe moyenne contre les effets de la mondialisation qui leur a été défavorable. Il y a une perception d’une immigration massive, mal gérée, mal intégrée qui a permis à Trump de faire des promesses démagogiques qui ont plu. Il y a encore, ce que Marcel Gauchet appelle « Le sentiment d’impuissance des démocraties ».

Il semble, en effet, que la démocratie n’arrive plus à obtenir des résultats d’une part en raison de l’économie qui est mondialisée et sur laquelle elle n’a que peu de prise, d’autre part parce qu’elle a généré, en son sein, un culte de la liberté individuelle qui conduit l’ordre judiciaire à s’opposer à des décisions d’autorité et à empêcher le pouvoir politique à agir. Donald Trump a convaincu les américains qu’il était capable d’agir sur ces tableaux : un interventionnisme économique à travers les droits de douane et un refus de se plier aux décisions judiciaires notamment en demandant à la Cour Suprême qui lui est largement favorable, d’infirmer les décisions judiciaires qui lui sont défavorables.

Il n’y a pas une cause, il y a toutes celles que j’ai évoquées. Il y en a certainement que j’oublie.

Et puis il y en a une qui me semble aussi importante. Beaucoup parle d’« anti-wokisme », je préfère au mot woke celui de « progressisme ostentatoire », en référence au concept inventé par Thorstein Veblen « La consommation ostentatoire ».

J’ai eu la surprise de découvrir que c’est dans le « New York Times » qui était en pointe du combat d’un progressisme sans limite et sans interrogation qu’un journaliste écrivant régulièrement dans ce journal, Andrew Sullivan a publié une tribune le 26 juin 2025, montrant les excès et l’intolérance de ce mouvement porté par une minorité du Parti Démocrate et rejeté par une majorité de l’électorat populaire américain.

Pour se convaincre qu’il s’agit d’une rupture dans la politique éditoriale du New Tork Times, je vous renvoie vers cet article de l’hebdomadaire « Le Point » : « Bari Weiss : Pourquoi j’ai quitté le New York Times ». Article dans lequel cette journaliste évoque la délation, la censure, l’obsession de l’identité et la dérive sectaire de cette institution américaine en 2020.

Cette fois, le journal a accepté de publier cette tribune d’un journaliste gay présenté comme l’un des premiers défenseurs américains du mariage homosexuel. Cette tribune a pour titre « How the Gay Rights Movement Radicalized, and Lost Its Way », qu’on pourrait traduire par « Comment le mouvement pour les droits des homosexuels s’est radicalisé et a perdu son sens ». Vous trouverez cet article sur le site du New York Times, l’accès est payant. Mais vous pouvez trouver cette tribune sur d’autres sites dans sa « version anglaise » et une « traduction française »

Andrew Sullivan énumère d’abord les combats gagnés par les homosexuels et les lesbiennes lors d’une décennie incroyable

« Il y a dix ans, jeudi, le mouvement pour l’égalité des droits des personnes gays et lesbiennes a remporté une victoire qui, dix ans plus tôt, paraissait inimaginable : nous avons obtenu le droit au mariage civil dans tous les États-Unis.

En 2020, une autre victoire retentissante a suivi. Dans une décision majoritaire rédigée par l’un des candidats nommés par le président Trump, le juge Neil Gorsuch, la Cour suprême a estimé que les hommes gays, les lesbiennes et les personnes transgenres étaient couverts par le Titre VII du Civil Rights Act de 1964 et protégés contre la discrimination par les employeurs.

En 2024, le Parti républicain a retiré de son programme son opposition au mariage pour tous, et l’actuel secrétaire au Trésor républicain, Scott Bessent, est un homme gay marié avec deux enfants. Le mariage homosexuel est soutenu par environ 70 % des Américains, et 80 % s’opposent aux discriminations visant les gays, les lesbiennes et les personnes transgenres.

En matière de droits civiques, il est difficile de faire plus décisif ou complet que cela. »

Et puis…

En français courant il existe une expression appropriée : c’est parti en quenouille.

« Mais une chose étrange s’est produite après ces triomphes. Au lieu de célébrer la victoire, de défendre ces acquis, de rester vigilants tout en alentissant le rythme en tant que mouvement ayant atteint ses objectifs principaux — y compris la fin du VIH en tant que fléau incontrôlable aux États-Unis —, les groupes de défense des droits des personnes gays et lesbiennes ont fait le contraire. Influencés par le virage plus large de la gauche « justice sociale », ils se sont radicalisés. »

Et il donne un premier exemple de ces excès :

« En 2023, la Human Rights Campaign, le plus grand groupe de défense des droits des gays, lesbiennes et transgenres du pays, a déclaré un « état d’urgence » pour ces communautés — une première dans l’histoire de l’organisation. Elle n’avait pas déclaré d’état d’urgence lorsque des hommes gays étaient emprisonnés pour avoir eu des relations sexuelles en privé, ni lorsque l’épidémie de sida a tué des centaines de milliers d’hommes gays, ni lorsque nous avons été confrontés à un projet d’amendement constitutionnel interdisant le mariage homosexuel en 2004.

En réalité, cet « état d’urgence » était presque entièrement lié à de nouveaux projets de loi étatiques visant à restreindre les traitements médicaux pour les mineurs souffrant de dysphorie de genre, aux interdictions d’accès aux toilettes et vestiaires, ainsi qu’à l’intégration des questions transgenres dans les programmes scolaires et le sport »

Cette tribune est assez longue (près de 5000 mots), et je vous invite à la lire car elle me semble révélatrice d’un mouvement en train de dérailler au détriment de celles et de ceux qu’il s’agissait de défendre.

Les droits civiques des homosexuels et des lesbiennes ayant été acquis, une autre révolution était en route celle du genre dont le projet prétend vouloir supprimer toutes les limites perçues comme oppressives.

La binarité sexuelle associée à la « suprématie blanche » est remplacée par un spectre large de sexes, ce qui revient à supprimer la différence entre hommes et femmes. Il constate que les mots « gay » et « lesbienne » ont quasiment disparu. LGBT est devenu LGBTQ, puis LGBTQ +, et d’autres lettres et caractères ont été ajoutés. Il fait le constat que ces groupes ont renié leur engagement et ont imposé à toute la société un changement radical à coups de slogans comme le fait que le sexe était assigné à la naissance et non constaté.

Autre mantra selon lui : « Les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes. » Ce n’est pas une proposition, c’est « un commandement théologique », dit-il.

Dès le plus jeune âge, on peut apprendre à des enfants qu’être fille ou garçon relevait d’un choix et qu’on pouvait en changer. Une transition sociale (changement de prénom et de pronom) est possible sans l’autorisation parentale (aux États-Unis).

Le plus grave dans ce mouvement est que toute contradiction, toute critique est interdite. Ceux qui osent s’exprimer sont réduits au silence, disqualifiés publiquement. L’intolérance fait loi, l’autocensure devient la norme.

Dans un podcast publié le 6 août 2025, Hubert Vedrine disait précisément :

« C’était évident depuis longtemps, que l’électorat populaire américain n’accepterait jamais le wokisme. Jamais ! […] On ne va pas débattre du wokisme, parce qu’il peut y avoir de bonnes intentions, mais l’électorat américain le rejetait fondamentalement. »

Comme je l’ai écrit, Hubert Vedrine se garde de prétendre qu’il s’agit de l’unique raison de l’élection à deux reprises de Donald Trump. Dans ce même podcast, il avait cité préalablement d’autres causes :

« Il y a des signes avant-coureurs dans l’électorat populaire américain depuis très longtemps que d’abord la mondialisation à outrance décidé notamment par les élites démocrates, mais pas que. L’idée qu’on a tellement, nous les Américains, gagné après la fin de l’URSS qu’on peut mettre la Chine dans l’OMC même si elle ne remplit pas les critères parce que ça va les rendre plus riche et donc démocratique voyez ce degré d’d’illusion et de toute façon on est les maîtres du jeu. Donc ça c’est l’Amérique depuis assez longtemps. Alors il y a beaucoup du coup on va faire fabriquer une en Chine parce que c’est 50 fois moins cher. Donc ils ont détruit la classe moyenne américaine, ils ont créé l’électorat de Trump. »

Aujourd’hui, le gouvernement de Trump va dans l’excès inverse et en voulant lutter contre le wokisme impose d’autres interdits et fait preuve d’une même intolérance : « Comment la droite américaine a tué le wokisme, pour mieux imposer le sien ».

Alors si des esprits taquins souhaitent me poser la question : entre le progressisme ostentatoire et la réaction obscurantiste trumpiste que préfères-tu ? Je répondrai par cette pensée de la sagesse juive :

« Si on te demande de choisir entre deux solutions, prends toujours la troisième ! »

Il n’y a que Chelsea qui n’apparait pas dans les dix premiers budgets.

Il n’y a que Chelsea qui n’apparait pas dans les dix premiers budgets.  Il n’y a pas de doute que la victoire est celle du Qatar. Quand l’avion de Qatar airways a atterri à Roissy avec les joueurs parisiens, Nasser al-Khelaïfi a tenu à porter la coupe avec le capitaine de l’équipe, il n’était pas concevable de laisser cet objet de convoitise entre les seules mains des joueurs. La même scène a été vu lorsque les joueurs et leur président sont arrivés à l’Elysée dans une tentative de récupération par le Président de la République. Ce dernier a remercié chaleureusement Nasser al-Khelaïfi :

Il n’y a pas de doute que la victoire est celle du Qatar. Quand l’avion de Qatar airways a atterri à Roissy avec les joueurs parisiens, Nasser al-Khelaïfi a tenu à porter la coupe avec le capitaine de l’équipe, il n’était pas concevable de laisser cet objet de convoitise entre les seules mains des joueurs. La même scène a été vu lorsque les joueurs et leur président sont arrivés à l’Elysée dans une tentative de récupération par le Président de la République. Ce dernier a remercié chaleureusement Nasser al-Khelaïfi :

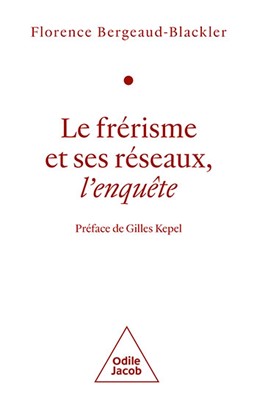

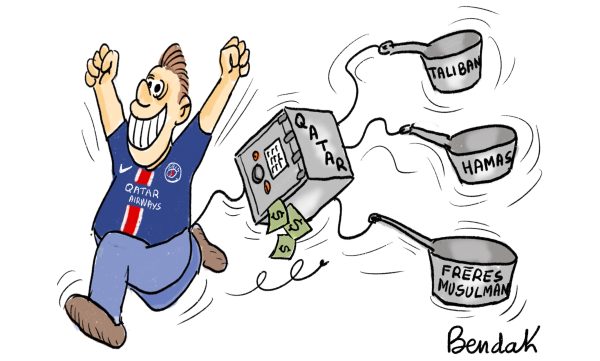

Un rapport récent analysait le rôle problématique des frères musulmans en France. Le Qatar est un des derniers amis de cette confrérie. Le Qatar finance en France des réseaux islamiques qui très probablement professent des valeurs assez éloignées de nos principes républicains. Le Qatar est le financier du Hamas. Le Qatar est aussi le pays qui a été le cadre des négociations entre les Talibans et l’Administration Trump et qui a conduit à la fuite honteuse des américains sous Biden. Le Qatar continue à jouer le rôle de médiateur pour essayer de faire reconnaître le régime des talibans par les pays occidentaux.

Un rapport récent analysait le rôle problématique des frères musulmans en France. Le Qatar est un des derniers amis de cette confrérie. Le Qatar finance en France des réseaux islamiques qui très probablement professent des valeurs assez éloignées de nos principes républicains. Le Qatar est le financier du Hamas. Le Qatar est aussi le pays qui a été le cadre des négociations entre les Talibans et l’Administration Trump et qui a conduit à la fuite honteuse des américains sous Biden. Le Qatar continue à jouer le rôle de médiateur pour essayer de faire reconnaître le régime des talibans par les pays occidentaux.

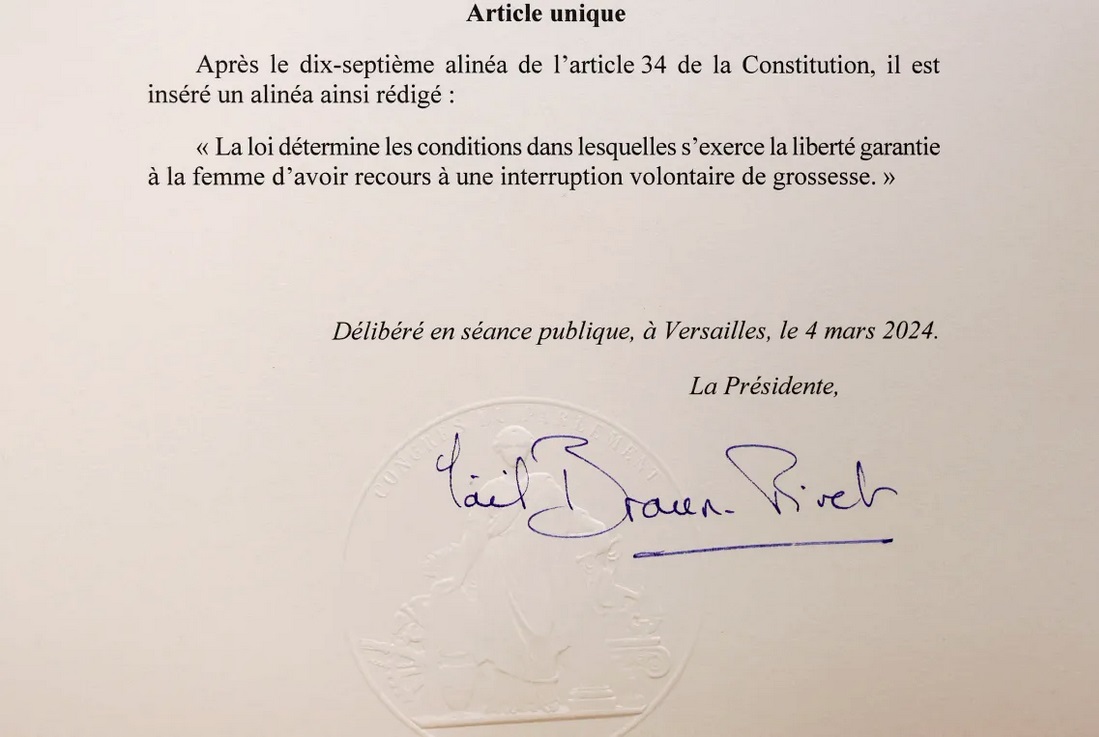

C’est donc la France qui dans l’article 34 de sa Constitution a proclamé :

C’est donc la France qui dans l’article 34 de sa Constitution a proclamé :