« C’est vrai que cette histoire manque de chameaux »

Alice Zeniter dans « L’art de Perdre » page 336 en conclusion du résumé que fait Hamid de l’histoire de sa famille classée dans les Harkis

Parfois, on croise un livre sans le rencontrer.

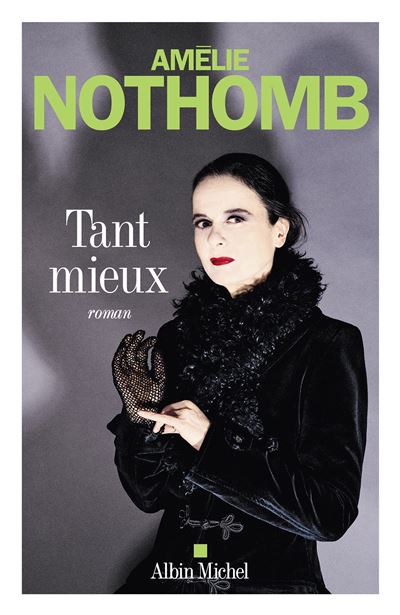

Il en fut ainsi, pour moi, pour « l’Art de perdre » d’Alice Zeniter.

Il en fut ainsi, pour moi, pour « l’Art de perdre » d’Alice Zeniter.

J’en avais entendu parler, lors de plusieurs interviews de l’autrice, dès la sortie du roman en 2017. D’abord, alors qu’elle était invitée sur France Inter <le 25 aout 2017>, puis par une émission de France Culture du 9 septembre 2017 <Je voulais combler les silences de mon histoire>

En écoutant, Alice Zeniter j’avais l’intuition qu’il s’agissait d’un livre à lire pour mieux comprendre la guerre d’Algérie, celle des vainqueurs et celle des vaincus, la guerre et ses conséquences.

Mais la rencontre n’a pas eu lieu en 2017 ou 2018.

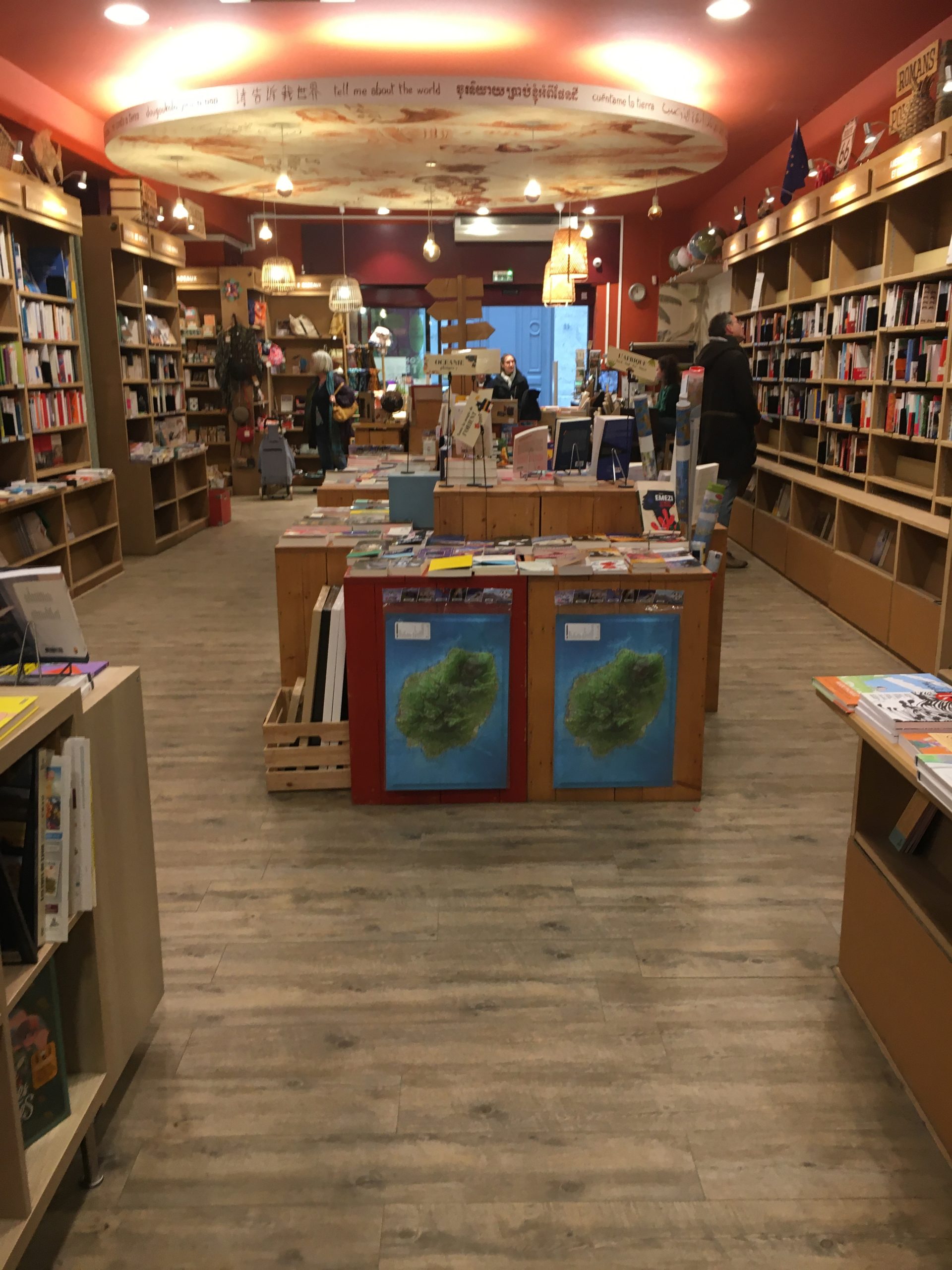

Plus tard, j’avais vu le livre posé sur une table chez Marianne, je l’avais remarqué mais je suis passé à côté.

Après les émeutes qui ont frappé la France, j’ai retrouvé un long article de « Libération » que j’avais soigneusement découpé et classé dans une chemise : <Enfant j’ignorais pourquoi on n’allait pas en Algérie>.

En le relisant, j’ai eu l’intuition que le temps était vraiment venu de lire ce livre.

Et deux jours après, dans la maison de Joyce et Patrick, je suis, à nouveau, tombé sur ce roman dont je me suis, cette fois, emparé et que j’ai lu d’une traite.

L’art de perdre est l’histoire d’une famille entre l’Algérie et la France sur trois générations :

- Ali, le grand-père, venu des montagnes kabyles dans lesquelles il menait une vie plutôt aisée, étant riche relativement à la population locale. Cet homme est tombé du côté harki pendant la guerre et dû fuir l’Algérie, en 1962, lors de l’indépendance.

- Hamid, son fils qui était trop jeune pour comprendre ce qui s’était passé avant 1962 et qui a vécu sa vie en France, algérien pour les français, harki pour les algériens. Il a épousé Clarisse, française n’ayant rien à voir avec les évènements d’Algérie.

- Naïma, une des filles d’Hamid et de Clarisse, narratrice de cette Histoire.

Alice Zeniter s’est inspirée de son histoire personnelle, dans la réalité elle occupe la place de Naïma. Mais elle savait si peu de chose, sa famille était taiseuse sur ce passé algérien et les débuts français. Alors, elle a beaucoup lu, rencontré des historiens pour arriver à écrire son roman qui est une vérité possible et qui surtout montre la complexité des choix et des destins.

Alice Zeniter parle d’un destin de « harki », c’est-à-dire un algérien qui a choisi le camp des français contre celui du FLN.

Alice Zeniter parle d’un destin de « harki », c’est-à-dire un algérien qui a choisi le camp des français contre celui du FLN.

Dans l’article de Libération elle montre l’absurdité de désigner avec ce nom toute une famille dont le père a fait un choix qui n’était pas celui de l’Histoire.

« Je me souviens d’avoir cherché dans le dictionnaire ce soir-là, je pense que les explications de mes parents devaient avoir été trop peu claires, et d’avoir trouvé dans le Larousse la définition qui est : harki, membre d’une harka, supplétif indigène travaillant pour l’armée française. Et, en deuxième entrée : qualifie les enfants et petits-enfants de harkis. Cela m’a paru extrêmement détestable, l’idée que ce nom que je ne connaissais pas quelques minutes avant était censé pouvoir me qualifier aussi. C’est quelque chose qui n’a toujours aucun sens pour moi aujourd’hui, et c’est ce que je dis dans la deuxième partie du livre. Déjà, le terme n’est pas juste, on devrait parler d’ex-harkis, d’anciens supplétifs. Quand les mecs arrêtent d’être soldats, eh bien ils ne sont plus soldats. Et puis je ne vois pas pourquoi ça qualifierait la famille et la descendance, c’est une aberration. Ni pourquoi cela qualifie des gens qui n’ont jamais fait partie des harkas et des contingents de l’armée française, et qu’on a juste considérés comme étant pro-Français. Ce terme est extrêmement mal utilisé. Et quand, en plus, on sait qu’il est devenu pour beaucoup une insulte… »

Pourquoi devient-on harki ?

La réponse à cette question Alice Zeniter ne l’a pas trouvé dans sa famille.

Dans le roman, elle tente d’expliquer ce silence, ce tabou pour Naïma.

Le fils Hamid tente d’arracher une explication à son père Ali :

«- Est-ce qu’on t’a forcé ? demande t-il ?

– Forcé à quoi ?

– A collaborer avec les français ? Est-ce qu’ils t’ont enrôlé de force ?

Il n’a pas le vocabulaire suffisant en arabe pour mener une conversation politique et il parsème ses questions de français.

– Ils t’ont menacé ? »

Page 269

Mais aucune réponse de son père ne sera donnée, juste de la colère et cette sentence murmurée :

« Tu ne comprends rien, tu ne comprendras jamais rien »

C’était inexplicable et plus encore inracontable.

Alors Alice Zeniter invente, c’est la force et la liberté du roman.

Quand les premiers soulèvements ont eu lieu, c’était l’œuvre du MNA, le Mouvement national algérien de Messali Hadj. Le grand père Ali n’en veut pas parce qu’il le soupçonne de vouloir l’arabisation à outrance, et qu’en tant que Kabyle il tient à son identité. Il ne faudrait jamais oublié qu’avant la colonisation française de l’Algérie, il y eut la colonisation de la Kabylie par les arabes.

Après le FLN écarta le MNA et Messali Hadj de manière sanglante et violente et ce fut le FLN qui porta le combat de l’indépendance.

Alice Zeniter fait dire à Ali qu’il est pour l’indépendance mais pas celui du FLN.

Les partisans du FLN prétendent que pour chasser le colonisateur il n’y avait pas d’autres choix que celui d’une violence et d’une cruauté extrême, non seulement tournées vers les colons mais aussi vers les algériens qu’ils considéraient comme trop tièdes.

Ali les considérait comme des bandits, des « mafieux » même si ce mot n’est jamais utilisé.

D’ailleurs, la suite après l’indépendance lui donnera raison, les dirigeants du FLN ont mis leur pays en coupe réglée et sont arrivés de faire de leur pays riche en minerai et pétrole, un pays de pauvres dans lequel seule une nomenklatura est très riche.

C’est après le massacre indigne et cruel par le FLN, d’un vieux combattant de 14-18 qui avait refusé de renoncer à la pension de guerre que lui versait la France, qu’Ali bascule et demande l’aide de l’armée française pour le protéger ainsi que sa famille.

Il franchit ce pas parce qu’il est révolté par l’assassinat de son ami et aussi parce qu’il a peur parce que lui aussi est ancien combattant mais de la guerre 39-45.

Et par ce geste, il se place malgré son désir d’indépendance, dans un camp et non dans l’autre dont il juge les méthodes et le comportement inacceptables.

Il ne peut pas l’expliquer à son fils, juste lancer ce qui peut être vu comme une plainte : « tu ne comprendras jamais rien. »

Et le fils, Hamid, devant ce mur se réfugie aussi dans le silence.

Quand sa future femme, essaye d’obtenir quelques lueurs sur cette histoire, il répondra toujours par une ellipse en évoquant l’idée qu’elle espère une histoire de chameaux qui n’existe pas

Un jour pourtant et une seule fois dans le roman, sa future épouse parvient à l’obliger à un résumé pathétique et sans concession de la part d’histoire que connait Hamid.

La femme de sa vie, Clarisse, le menace de le quitter s’il ne parle pas de ses origines, alors il dit cela :

« On est arrivés en France quand j’étais encore gamin, dit Hamid.

On était dans un camp, on était derrière des barbelés, comme des bêtes nuisibles.

Je ne sais plus combien de temps ça a duré. C’était le royaume de la boue.

Mes parents ont dit merci.

Et puis après, ils nous ont foutus dans la forêt, au milieu de nulle part, tout près du soleil. c’est là qu’il y avait les chenilles.

Mes parents ont dit merci.

Ensuite, ils nous ont envoyé dans une cité HLM de Basse-Normandie, dans une ville ou avant nous, je ne crois pas que qui que ce soit ait jamais vu un arabe.

Mes parents ont dit merci.

C’est là qu’ils sont encore.

Mon père bossait, ma mère faisait des gosses, et je pourrais te dire comme tous les gars du quartier que je les aime et que je les respecte parce qu’ils nous ont tout donné mais je ne crois pas que ce soit honnête, j’ai détesté qu’il me donne tout et qu’eux arrêtent de vivre.

Je me suis senti étouffé, ça me rendait fou. »

Page 336

Clarisse conclura cette confession par :

« C’est vrai que cette histoire manque de chameaux »

J’ai trouvé cette formule, dans sa simplicité, si juste pour tenter d’approcher cette histoire de violence, de trahison, d’humiliation, de colonisation, de mépris.

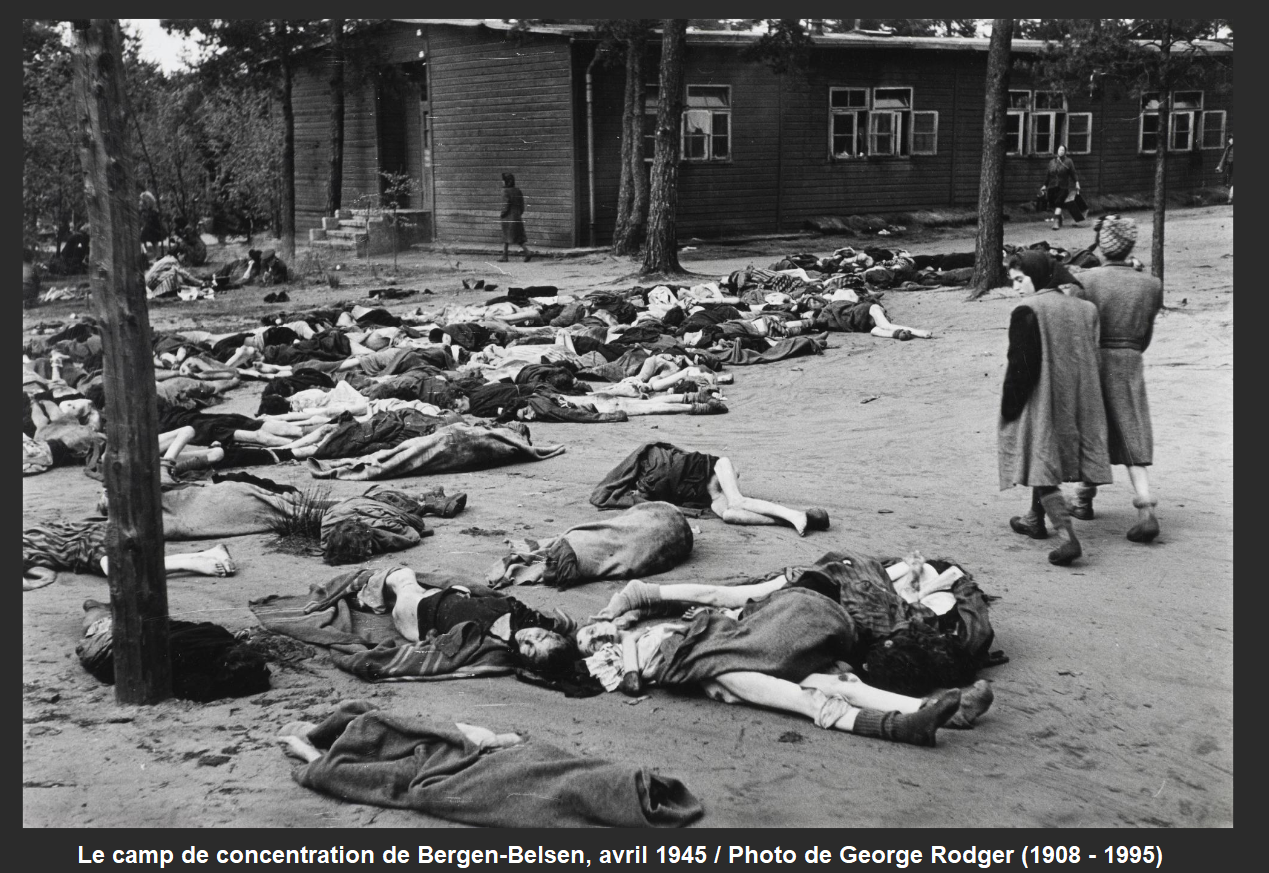

Dans ce court résumé Hamid évoque d’abord <le camp de Rivesaltes>

Les harkis n’ont plus de pays quand ils arrivent en France, en 1962. La France les accueille comme des parias. Le camp de Rivesaltes ce sont des barbelés, des tentes, des conditions de vie épouvantables, l’impossibilité de circuler.

Il évoque ensuite <Le camp de Jouques appelé aussi la cité du Logis d’Anne>

Et puis il y a le racisme aveugle, forcément débile et toujours présent :

« Un jour, en cours d’anglais [lors d’un exercice] le professeur laisse échapper :

« Ecoute, Pierre, si Hamid peut le faire, tu dois en être capable aussi ! »

« Qu’est-ce que ça veut dire ? demande Hamid.

La question a passé ses lèvres sous le coup de la surprise plus que de la colère. Il ne voulait pas la poser à voix haute mais au silence qui la suit et aux yeux écarquillés de ses camarades, il comprend qu’elle est trop énorme pour qu’il puisse la faire oublier.[…] Hamid se lance à la poursuite de sa première question :

« Que ce qu’un Arabe peut faire, il est évident que c’est à la portée des Français ? Que si je peux le faire avec mon cerveau sous-développé d’Africain, l’Homme Blanc peut le faire mieux que moi ? C’est ça que vous vouliez dire ?

Devant ce manque de respect, le professeur oublie sa gêne et s’exclame :

« Bon, c’est bon, ça suffit comme ça. Tais-toi maintenant !

– Vous êtes raciste, dit Hamid le plus calmement qu’il peut mais sa voix tremble de colère et de peurs mêlées »

Page 265 et 266

D’autres élèves prendront le parti d’Hamid, mais le professeur aura le dernier mot et ce sera Hamid et ses camarades qui seront collés pour « conduite scandaleuse ».

Hamid s’était emmuré dans le silence pour son histoire algérienne mais aussi pour son service militaire

« En janvier 1974, à la fin du service militaire de Hamid – Une autre période de sa vie dont il ne parlera pas, des mois de silence à peine troués par des mots « racisme », « cachot », « officier de service », « tour de garde » et « dortoir ».

Page 328 :

Son père Ali a aussi affronté cette haine raciste au quotidien.

Dans le camp de Jouques, il a le droit de sortir contrairement à Rivesaltes. Un jour pour se donner du courage il va dans un bar pour commander une bière, le tenancier refuse de le servir, l’insulte avec des propos racistes et lui demande de sortir du bar.

Ali refuse alors le propriétaire appelle la gendarmerie. Quand le gendarme se rend compte qu’il a partagé avec Ali le même lieu de bataille à savoir Monte Cassino, il oblige le barman à leur servir à tous les deux de la bière. Après une longue discussion, le gendarme et Ali se séparent, mais Ali ne retournera jamais dans ce bar, l’humiliation est trop dure à supporter même si son immense taille plus de deux mètres lui permettrait d’avoir le dessus physiquement mais il pressent qu’il n’aurait pas le dernier mot.

Dans ce livre j’ai appris une collection de mots de la haine avec lesquelles les « bons français » insultaient les algériens : « crouille, bicot, l’arbi, fatma, moukère, raton, melon, mohamed, tronc-de-figuier, fellouze…. (p. 313)

Et puis ce roman parle aussi de notre présent, en le reliant au passé. Alice Zeniter se sert de Naïma pour faire ce lien. Elle évoque les attentats du 13 novembre 2015 :

« Le soir du 13 novembre, Naïma est au cinéma.

Elle regarde le dernier James Bond, ce qui lui apparaîtra rétrospectivement comme un choix légèreté presque obscène.

Un de ces anciens collègues, du temps de la revue culturelle, meurt au Bataclan. elle l’apprend au petit matin et s’effondre sur le carrelage froid de la cuisine. (…)

Elle pleure sa mort, tout en se reprochant son égoïsme, elle pleure sur elle-même, ou plutôt sur la place qu’elle croyait s’être construite durablement dans la société française et que les terroristes viennent de mettre à bas, dans un fracas que relaye tous les médias du pays.

« Naïvement, elle pense que les coupables des attentats ne réalisent pas à quel point ils rendent la vie impossible à toute une partie de la population française – cette minorité floue dont Sarkozy a dit à la fin du mois de mars 2012 qu’elle était musulmane d’apparence.

Elle leur en veut de prétendre la libérer alors qu’ils contribuent à son oppression.

Elle repère ainsi un schéma historique de mésinterprétation, amorcé soixante plus tôt par son grand-père. Au début de la guerre d’Algérie, Ali n’avait pas compris le plan des indépendantistes : il voyait les répressions de l’armée française comme des conséquences terribles auxquelles le FLN, dans son aveuglement, n’avait pas pensé.

Il n’a jamais imaginé que les stratèges de la libération les avaient prévues, et même espérées, en sachant que celles-ci rendraient la présence française odieuse aux yeux de la population.

Les têtes pensantes ‘Al-Qaïda ou de Daech ont appris des combats du passé et elles savent pertinemment qu’en tuant au nom de l’islam, elles provoquent une haine de l’islam, et au-delà de celle-ci une haine de toute peau bronzée, barbe et chèche qui entraîne à son tour des débordements et des violences.

Ce n’est pas comme le croit Naïma, un dommage collatéral, c’est précisément ce qu’ils veulent : que la situation devienne intenable pour tous les basanés d’Europe et que ceux-ci soient obligés de les rejoindre. »

Page 376 & 377

Et puis, elle parle aussi de la vague de régression dans les mœurs et particulièrement à l’égard des femmes que traverse, depuis quelques décennies, l’Islam dans les pays d’islam. Vague qui hélas est venue aussi en France.

Naîma va à Alger pour organiser une exposition dans la galerie dans laquelle elle travaille à Paris. Elle a pour correspondant Mehdi et sa compagne Rachida.

C’est la compagne de Mehdi, Rachida qui lui révèle :

« Ça me tue de voir que les gamines d’aujourd’hui se font avoir par ces conneries. La situation a clairement régressé pour nous dans ce pays.

Elle regarde autour d’elle, remarque quelques groupes de convives exclusivement masculins et ricane :

– La plupart des choses que les femmes ne font pas dans ce pays ne leur sont même pas interdites. Elles ont juste accepté l’idée qu’il ne fallait pas qu’elles le fassent. Tu as vu à Alger le nombre de terrasses où il n’y a que des hommes ?

Ces bars ne sont pas interdits aux femmes, il n’y a rien pour le signaler et si j’y entre, le personnel ne me mettra pas dehors, pourtant aucune femme ne s’y installe. De même qu’aucune femme ne fume dans la rue –et ne parlons pas de l’alcool. […]

On ne peut pas résister à tout, hélas. Moi je sais qu’ils ont en partie gagné parce qu’ils ont réussi à me mettre en tête que j’aurais préféré être un homme. »

Page 465 & 466

Un livre d’une richesse inouïe.

Le lecteur connait plus de complexité après l’avoir lu et s’enrichit de beaucoup de questions tout en se défiant des certitudes qu’il pensait acquise.

<1755>

Ce livre est consacrée à sa mère qui est morte début 2024.

Ce livre est consacrée à sa mère qui est morte début 2024.

En attendant Simon Leys trouvera la sérénité et la reconnaissance en Australie, où l’Université ouvrira ses portes à cet homme lucide et habité par la recherche de la vérité. Il s’y installera en 1970, et y finira ses jours en 2014.

En attendant Simon Leys trouvera la sérénité et la reconnaissance en Australie, où l’Université ouvrira ses portes à cet homme lucide et habité par la recherche de la vérité. Il s’y installera en 1970, et y finira ses jours en 2014. Pour lui, le problème principal devient la santé :

Pour lui, le problème principal devient la santé :

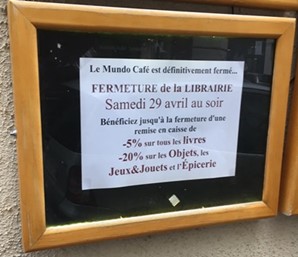

J’avais écrit une série de mots sur Amazon, elle avait débuté le 24 juin 2021 «

J’avais écrit une série de mots sur Amazon, elle avait débuté le 24 juin 2021 «  Pour contribuer à la Défense, il faudrait déjà qu’il paie les impôts, en France, en proportion de ses profits, ce qui de source sûre n’est pas le cas.

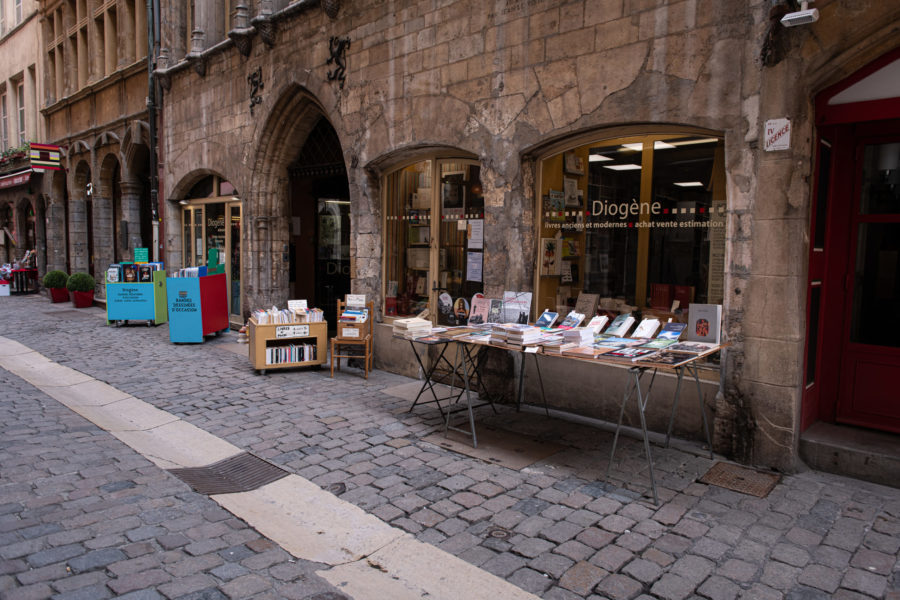

Pour contribuer à la Défense, il faudrait déjà qu’il paie les impôts, en France, en proportion de ses profits, ce qui de source sûre n’est pas le cas. Et je pense à une autre Librairie lyonnaise en difficulté : « La Librairie Diogène » située au cœur du Vieux Lyon

Et je pense à une autre Librairie lyonnaise en difficulté : « La Librairie Diogène » située au cœur du Vieux Lyon Elle commença à remanier et à réécrire celui-ci, corrigeant et supprimant les passages qu’elle considérait comme peu intéressants, ou en ajoutant d’autres puisés dans sa mémoire.

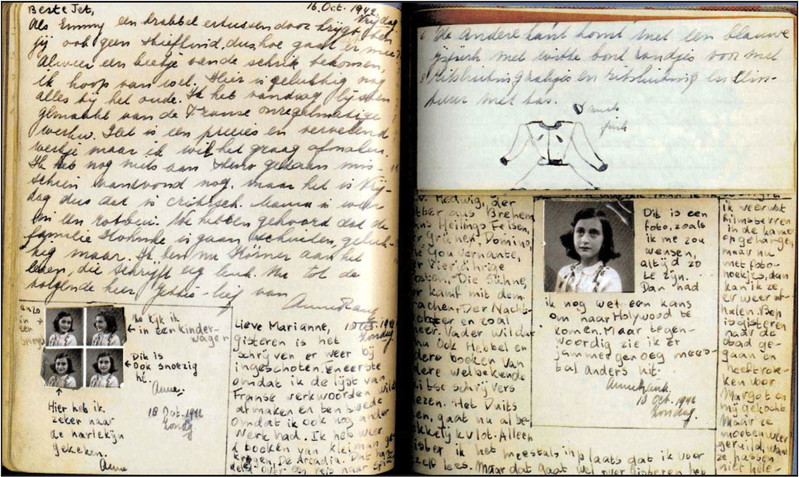

Elle commença à remanier et à réécrire celui-ci, corrigeant et supprimant les passages qu’elle considérait comme peu intéressants, ou en ajoutant d’autres puisés dans sa mémoire. Le 24 mars 1944, elle décrit les organes sexuels féminins :

Le 24 mars 1944, elle décrit les organes sexuels féminins : Mais les pires, à son sens, sont les américains qui veulent faire un film du journal. Mais à cette époque,

Mais les pires, à son sens, sont les américains qui veulent faire un film du journal. Mais à cette époque,