Les croyants chrétiens, les enfants, les femmes et les hommes de culture chrétienne et bien d’autres encore, fêtent Noël.

J’ai écrit plusieurs mots du jour sur la fête de la nativité. Le premier, en décembre 2013 « Le cadeau de Noël. Histoire d’une invention. ».

Le 23 décembre 2016 je m’intéressais plus précisément à la fête de « Noël ». Je constatais que le christianisme avait remplacé des fêtes païennes qui célébraient le solstice d’hiver, ce moment où s’arrête la décroissance de la durée du jour, c’est à dire la période quotidienne pendant laquelle le soleil brille. Pour les romains, cette fête s’appelait « Sol Invictus » (latin pour « Soleil invaincu », car le soleil renaissait et regagner du temps sur la nuit. Les peuples germaniques connaissaient une autre fête du solstice d’hiver : « Yule ».

Il y a deux ans, le 24 décembre 2023, j’écrivais ma désapprobation absolue contre ces occidentaux qui ne veulent plus utiliser le mot « Noël », pour le remplacer par le mot neutre de « fête » : « Éclaire ce que tu aimes sans toucher à son ombre. »

En 2019, je me suis intéressé à un aspect culinaire de Noël, en dévoilant des secrets de famille : « Les recettes des gâteaux de Noël alsaciens »

Cette année je vais de nouveau m’intéresser à un sujet alimentaire présent sur les tables de Noël : « La bûche de Noël ». L’histoire de cette bûche est racontée dans le livre « La Bûche et le gras » d’Anton Serdeczny paru en octobre 2025. L’auteur est historien, il est actuellement chercheur au Medici Archive Project à Florence.

Cette année je vais de nouveau m’intéresser à un sujet alimentaire présent sur les tables de Noël : « La bûche de Noël ». L’histoire de cette bûche est racontée dans le livre « La Bûche et le gras » d’Anton Serdeczny paru en octobre 2025. L’auteur est historien, il est actuellement chercheur au Medici Archive Project à Florence.

Je l’ai découvert parce qu’il a été invité par Xavier Mauduit dans son émission de France Culture : « Le Cours de l’histoire » du 18 décembre 2025 : « La bûche de Noël, du rondin magique au dessert crémeux »

Dans ma Lorraine natale, pas de discussion, la bûche de Noël est un gâteau avec beaucoup de beurre, une fine génoise pour tenir l’essentiel et un parfum : chocolat, praline, marron pour apporter une touche de poésie. Dans ma famille, nous avions adopté définitivement la bûche du pâtissier Paté à Stiring-Wendel. J’ai appris avec un immense regret que cette pâtisserie a fermé définitivement en juin 2025, sans repreneur.

Mais pourquoi parle t’on de bûche de Noël ?

C’est tout simplement parce que dans le monde d’avant l’ère industrielle, dans un monde presque exclusivement rural, le cœur de la célébration était une bûche de bois.

Anton Serdeczny nous explique qu’il s’agit d’une pratique populaire ancienne qui consiste à brûler une bûche de bois au moment de Noël

La cérémonie de la bûche consiste à brûler une souche. Elle peut d’abord être baptisée par des libations diverses (vin, eau bénite, sel, huile, eau-de-vie), parfois en prononçant une prière. Dans le feu, la bûche est frappée pour en faire jaillir le plus d’étincelles possible. Il est probable que les illuminations des arbres de Noël soient issues de cette tradition.

La cérémonie de la bûche consiste à brûler une souche. Elle peut d’abord être baptisée par des libations diverses (vin, eau bénite, sel, huile, eau-de-vie), parfois en prononçant une prière. Dans le feu, la bûche est frappée pour en faire jaillir le plus d’étincelles possible. Il est probable que les illuminations des arbres de Noël soient issues de cette tradition.

Cette combustion possède des pouvoirs magiques selon la croyance populaire : Plus les étincelles sont nombreuses, plus la prospérité agricole sera grande. Il s’agit évidemment de rites païens qui se sont développés autour du solstice d’hiver et ont été repris par la fête chrétienne.

L’historien raconte aussi qu’après avoir beaucoup brulé et produit des étincelles, la bûche pouvait par la manipulation des adultes, accoucher, le terme utilisé était « pisser », des friandises et même des jouets que les enfants recevaient en cadeau.

La bûche doit brûler une bonne partie de la nuit, mais pas entièrement. Elle est éteinte avec de l’eau afin d’être brûlée de nouveau le lendemain. La combustion doit ainsi durer plusieurs jours, parfois jusqu’au jour de l’An, ou jusqu’à l’Épiphanie, le 6 janvier, ce qui peut être interprété comme un présage de fertilité.

Les cendres de la bûche sont précieusement gardées pour nourrir les champs ou pour servir de protection contre les maléfices. Ce sont plus particulièrement les restes de la bûche qui sont dotés d’une grande puissance magique. Ils sont censés protéger de la foudre et des maléfices, favoriser les bonnes récoltes, éloigner les animaux nuisibles, guérir les maladies, garantir la fertilité et le bon déroulement des accouchements.

La cérémonie de la bûche de Noël, dans son ensemble, apparaît ainsi comme un rite de fécondité.

Anton Serdeczny parle de la magie de Noël, période pendant laquelle s’ouvre un espace partagé avec l’au-delà et le surnaturel pendant la nuit du 24 au 25 décembre :

« Noël et une période de grande puissance magique, qui se déverse sur le monde dès l’avent et pendant les douze jours qui suivent Noël. Cette magie a un pic au 24 décembre à minuit. Pendant l’avent, en Bretagne, les prêtres sont censés être capables de se transformer en animaux »

Sur le site Retronews, le site de presse de la BNF, il précise :

« À la minuit de Noël, si je rassemble et résume les données issues des collectes folkloriques, les animaux se mettent à parler, les abeilles chantent, les pierres s’ouvrent d’elles-mêmes pour montrer de dangereux trésors, les morts viennent se réchauffer au feu de la bûche – qui pouvait alors capter la puissance magique environnante, et en quelque sorte la stocker pour le reste de l’année. Elle était censée protéger de la foudre, de la sorcellerie, des maladies, des animaux nuisibles pour les cultures, favoriser la reproduction des humains et des animaux, la pousse des céréales et beaucoup d’autres choses encore. »

Sur le site de France Culture on peut lire :

« La nuit de Noël, située entre les saisons, entre deux années, entre l’obscurité des nuits les plus longues et la lumière des jours qui commencent à rallonger, entre deux journées, et donc potentiellement entre les morts et les vivants, serait chargée d’une magie particulièrement puissante. La bûche de Noël serait capable de capter et de conserver cette magie pendant une année entière, ce qui explique que des débris en soient précieusement conservés. D’autres objets peuvent être dotés de ce même pouvoir, comme un œuf pondu la nuit de Noël, le gras d’un bouillon ou un pain préparés la nuit de Noël et utilisés ultérieurement comme médicament, une bougie en partie consumée pendant la nuit de Noël…

À partir de la seconde moitié du 19ᵉ siècle, la tradition de la bûche de Noël recule progressivement, même si certaines familles continuent à la pratiquer jusqu’à aujourd’hui.

L’urbanisation et l’évolution des modes de vie vont faire reculer cette pratique. La taille des cheminées diminue, ou sont tout simplement remplacées par d’autres modes de chauffage. D’autre part, dans le contexte de l’industrialisation, les sociétés sont de moins en moins tournées vers l’agriculture, ce qui rend moins central le maintien de rituels de fécondité.

La bûche de Noël en bois devient soit un jouet d’enfant, soit plus souvent une pâtisserie rappelant, par sa forme, le rite ancien. L’histoire est controversée, mais il semblerait que cette pâtisserie soit une invention française, perfectionnée par des pâtissiers parisiens.

Au début du 20ᵉ siècle, la bûche gâteau semble avoir durablement supplanté la bûche souche. Un autre rituel va se développer qui mériterait probablement un autre mot du jour celui du sapin de Noël.

Pour aujourd’hui je finirai celui-ci, en vous souhaitant un Joyeux Noël.

Il a envoyé au journal « Daily Express » de Londres un article publié le 5 septembre 1945, sous le titre «

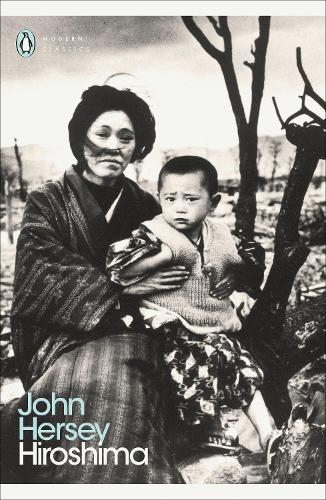

Il a envoyé au journal « Daily Express » de Londres un article publié le 5 septembre 1945, sous le titre «  Certains auteurs racontèrent de manière empathique et vraie ce que fut le drame des hibakusha.

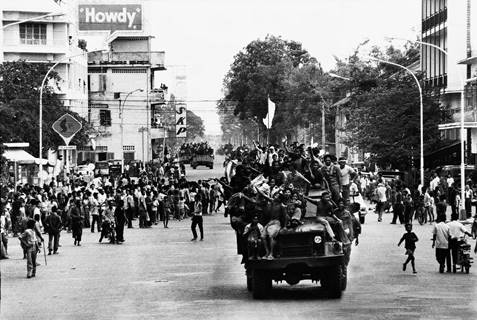

Certains auteurs racontèrent de manière empathique et vraie ce que fut le drame des hibakusha.  Ils ont eu cette victoire finale sans combat, les forces gouvernementales du maréchal Lon Nol se sont enfuis. Le maréchal Lon Nol avait renversé le roi Sihanouk, 5 ans auparavant avec l’aide des américains. Gangrené par la corruption, le régime est tombé comme un fruit mur, Lon Nol avait fui le pays dès le 1er avril.

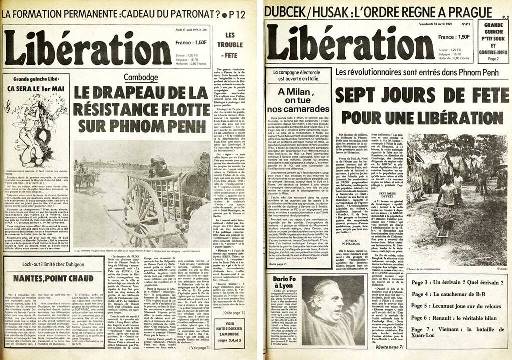

Ils ont eu cette victoire finale sans combat, les forces gouvernementales du maréchal Lon Nol se sont enfuis. Le maréchal Lon Nol avait renversé le roi Sihanouk, 5 ans auparavant avec l’aide des américains. Gangrené par la corruption, le régime est tombé comme un fruit mur, Lon Nol avait fui le pays dès le 1er avril.  C’est le journal Libération qui était le plus enthousiaste en écrivant le 17 avril 1975 : « Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh. » Le correspondant du quotidien, Patrick Sabatier écrit :

C’est le journal Libération qui était le plus enthousiaste en écrivant le 17 avril 1975 : « Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh. » Le correspondant du quotidien, Patrick Sabatier écrit :  Nous nous souvenons avec précision des moments où nous avons été sidérés : le 11 septembre 2001, les attentats du 13 novembre 2015 et cette journée du 7 janvier 2015 qui allait être suivie par deux autres jours pendant lesquels des tueries allaient avoir lieu d’abord à Montrouge (Hauts-de-Seine), Clarissa Jean-Philippe, 26ans, policière, était tuée d’une balle dans le dos. Puis vendredi 9 janvier, quatre personnes étaient encore tuées dans l’attaque de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes : Yohan Cohen, 20 ans, Philippe Braham, 45 ans, François-Michel Saada, 63 ans, Yoav Hattab, 21 ans.

Nous nous souvenons avec précision des moments où nous avons été sidérés : le 11 septembre 2001, les attentats du 13 novembre 2015 et cette journée du 7 janvier 2015 qui allait être suivie par deux autres jours pendant lesquels des tueries allaient avoir lieu d’abord à Montrouge (Hauts-de-Seine), Clarissa Jean-Philippe, 26ans, policière, était tuée d’une balle dans le dos. Puis vendredi 9 janvier, quatre personnes étaient encore tuées dans l’attaque de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes : Yohan Cohen, 20 ans, Philippe Braham, 45 ans, François-Michel Saada, 63 ans, Yoav Hattab, 21 ans.

Il était l’époux de la fille de l’écrivain, Sylvie Genevois, jusqu’à la mort de cette dernière en 2012. Il avait créé un mouvement de soutien et il a obtenu la panthéonisation du romancier de la grande guerre. Thomas Legrand écrit :

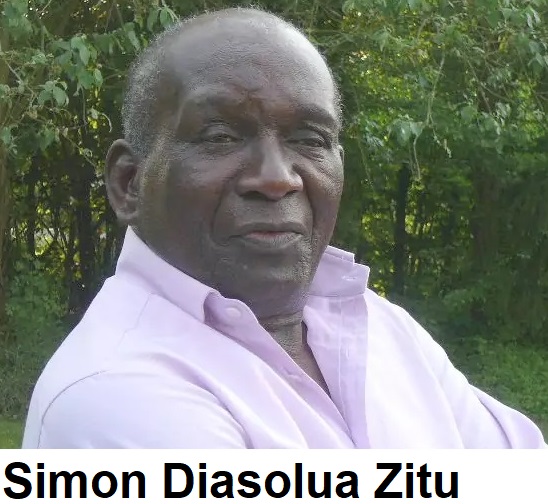

Il était l’époux de la fille de l’écrivain, Sylvie Genevois, jusqu’à la mort de cette dernière en 2012. Il avait créé un mouvement de soutien et il a obtenu la panthéonisation du romancier de la grande guerre. Thomas Legrand écrit :  Simon Diasolua Zitu, né à Léopold ville (actuellement Kinshasa), le 14 Novembre 1942, est l’un des deux premiers pilotes Congolais en 1965. Il fut pilote de ligne pendant 37 ans, puis instructeur pilote DC-10, il a également occupé le poste d’Administrateur Directeur des Opérations au sein de la compagnie aérienne étatique Air Zaïre. Expert en enquêtes d’accidents et Consultant en aéronautique. Il a écrit ses mémoires dans un livre intitulé « Entre ciel et terre, Confidences d’un pilote de ligne congolais » paru aux éditions Le Harmattan en 2014.

Simon Diasolua Zitu, né à Léopold ville (actuellement Kinshasa), le 14 Novembre 1942, est l’un des deux premiers pilotes Congolais en 1965. Il fut pilote de ligne pendant 37 ans, puis instructeur pilote DC-10, il a également occupé le poste d’Administrateur Directeur des Opérations au sein de la compagnie aérienne étatique Air Zaïre. Expert en enquêtes d’accidents et Consultant en aéronautique. Il a écrit ses mémoires dans un livre intitulé « Entre ciel et terre, Confidences d’un pilote de ligne congolais » paru aux éditions Le Harmattan en 2014.  Avant de continuer à plonger dans toute cette complexité et l’article de l’Opinion, il faut se rappeler que l’imaginaire des peuples se forge à travers des récits auxquels ils adhérent.

Avant de continuer à plonger dans toute cette complexité et l’article de l’Opinion, il faut se rappeler que l’imaginaire des peuples se forge à travers des récits auxquels ils adhérent.  Mahler avait écrit le premier avril 1910 : « Mise au net, la partition de ma Neuvième est

Mahler avait écrit le premier avril 1910 : « Mise au net, la partition de ma Neuvième est D’abord on est frappé une nouvelle fois par la symbiose incroyable qu’il est parvenu à créer avec son Orchestre de Paris qu’il va quitter en 2027 pour devenir le directeur musical de deux orchestres qui se trouvent dans le Top 5 au niveau mondial : L’orchestre du ConcertGebouw d’Amsterdam et le Chicago symphony Orchestra.

D’abord on est frappé une nouvelle fois par la symbiose incroyable qu’il est parvenu à créer avec son Orchestre de Paris qu’il va quitter en 2027 pour devenir le directeur musical de deux orchestres qui se trouvent dans le Top 5 au niveau mondial : L’orchestre du ConcertGebouw d’Amsterdam et le Chicago symphony Orchestra.  Pour ma part, sur le site de Diapason j’ai plus simplement répondu à la première critique par ces mots :

Pour ma part, sur le site de Diapason j’ai plus simplement répondu à la première critique par ces mots :

Au préalable, il a fallu allumer cette flamme à Olympie grâce aux rayons du soleil et l’aide de femmes habillées de manière hollywoodienne, dans l’objectif de ressembler à des prêtresses grecques.

Au préalable, il a fallu allumer cette flamme à Olympie grâce aux rayons du soleil et l’aide de femmes habillées de manière hollywoodienne, dans l’objectif de ressembler à des prêtresses grecques. Mais le parcours de la flamme à travers des villes et des pays a été inventé par d’autres : les nazis. C’est ce que qu’on peu voir sur

Mais le parcours de la flamme à travers des villes et des pays a été inventé par d’autres : les nazis. C’est ce que qu’on peu voir sur