Le consentement !

J’entends les protestations : « Alain ce mot n’est pas nouveau ! »

Ce n’est pas faux !

Le « consentement » est le substantif issu du verbe « consentir » qui lui-même vient du latin consentire « être d’accord avec ».

Le <dictionnaire> du CNRS fait remonter à la deuxième moitié du XIIème siècle l’introduction du mot « consentement » dans la langue française. Il est donc vrai qu’il ne date pas d’hier.

Il présente cependant une brûlante actualité. Actualité liée au livre écrit par Vanessa Springora : « Le consentement » et paru début janvier 2020.

Mais selon moi, plus largement, c’est la pleine conscience de la signification de ce mot dans le domaine des relations sexuelles qui donne son actualité à ce mot et justifie que je l’utilise en exergue.

Mais selon moi, plus largement, c’est la pleine conscience de la signification de ce mot dans le domaine des relations sexuelles qui donne son actualité à ce mot et justifie que je l’utilise en exergue.

Le mouvement « #metoo » « moi aussi » a pris son envol, en octobre 2017, après la dénonciation par des actrices du comportement prédateur sexuel du puissant producteur de cinéma américain Harvey Weinstein. C’est l’actrice américaine Alyssa Milano qui a proposé de partager les témoignages de violences sexuelles et de la violence contre les femmes dans différents milieux, sous le hashtag « #MeToo ». Il semble que ce « mot de ralliement » autour des violences sexuelles à l’encontre des femmes existait depuis 2007.

La grande historienne de l’Histoire des Femmes, Michelle Perrot qui vient de publier un ouvrage de 1000 pages que j’ai offert à Annie : « Le chemin des femmes » dit :

« #MeToo, puisque c’est à cela que vous faites allusion, je pense que c’est un événement. Une révolution, je n’irai pas jusque-là, parce les révolutions ne se font pas comme ça : les rapports entre hommes et femmes sont issus de si vieilles structures que l’on ne les bouleverse pas si facilement. Mais c’est un événement. Dans « Me Too » les deux mots sont très importants. « Me », moi. Chacune des femmes concernées se dit : ça m’est arrivé à moi. « Too », aussi. Les autres aussi. Je ne suis pas seule, ce qui m’est arrivé n’est pas une histoire sur laquelle je ne dois rien dire parce que c’est honteux et que je suis seule. Non, c’est arrivé à beaucoup d’autres que moi.

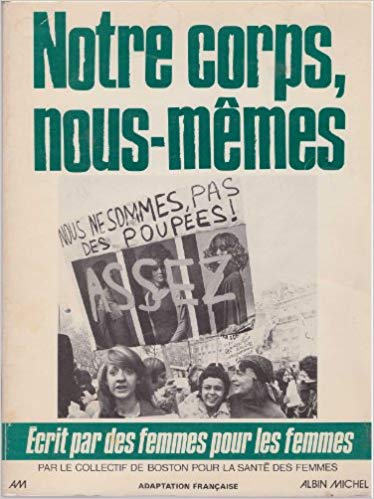

#MeToo, c’est une histoire du corps des femmes. Le corps des femmes est au cœur du mouvement de libération depuis les années 1970. Une des devises de ce mouvement était : « notre corps, nous-mêmes.» C’était le droit à l’avortement et à la contraception, qui avait été acquise par la loi de 1967. »

Vous lirez cela dans une interview sur le site de Mediapart : « Le silence sur les femmes m’est apparu incroyable : plongées dans l’obscurité »

Ce mouvement « #MeToo » s’est développé à l’échelle internationale et a libéré la parole des femmes.

Témoignage après témoignage, livre après livre nous découvrons l’ampleur de ce désastre, de cette prédation dans tous les milieux, dans tous les domaines dans lesquels des hommes par leur pouvoir, par l’argent, par le charisme, par leur emprise de type « gourou » de réalisateur, d’entraîneur, de chef d’orchestre, de star médiatique ont pris l’habitude d’abuser des femmes, parfois des hommes, souvent des enfants, en écartant l’impérieuse nécessité du consentement.

Le consentement est constitué par un accord donné de manière libre et dans lequel on s’engage entièrement à accepter ou à accomplir quelque chose.

En matière de santé on parle de « consentement libre et éclairé ».

Le consentement doit être libre, c’est-à-dire en l’absence de contrainte, et éclairé, c’est-à-dire précédé par une information.

L’importance du consentement est à la base de notre société libérale fondée sur le contrat.

Yuval Noah Harari dans son livre «Sapiens », pages 372 à 375, a raconté le parcours inverse, au début du XVIIème siècle, du déclin de la puissance tyrannique de l’Espagne et de la montée en puissance des Pays bas qui après s’être libérés de l’hégémonie de l’Espagne ont développé une société libérale basée sur la confiance, le contrat et le consentement. J’ai essayé de résumer ce récit historique par le mot du jour 2 juin 2016

Pour qu’un contrat soit valable il faut établir le consentement de chaque partie au contrat. Et l’autorité judiciaire indépendante est gardienne et juge des litiges sur les contrats et sur l’échange des consentements.

Le code civil français, qui consacre à ces questions, les articles 1128 à 1144, ne définit pas positivement le consentement lui-même.

Mais l’Article 1130 du Code Civil décrit le consentement en creux en donnant les cas dans lesquels le consentement est écarté. :

« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

La violence ou l’erreur, c’est-à-dire la méprise ou le malentendu sur l’acte ou la chose auquel on donne son consentement est simple à comprendre.

Le dol est un plus compliqué. Il correspond aussi à une erreur d’un des cocontractants, mais cette erreur a été provoquée par une manœuvre d’un autre cocontractant dans le but de tromper ou d’abuser son partenaire

L’Article 1128 précise qu’il y a deux autres conditions à la validité d’un contrat :

- La capacité de contracter ;

- Un contenu licite et certain.

La capacité est une question difficile en matière sexuelle, elle conduit au sujet de la majorité sexuelle.

Je m’étais indigné, en 2017, lors de deux mots du jour traitants d’affaires différentes : « Un enfant de 11 ans peut consentir à une relation sexuelle avec un homme de 28 ans » et « Un homme de 22 ans a une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Elle tombe enceinte puis l’enfant qui naît est placé dans une famille d’accueil. Cet homme vient d’être acquitté par la cour d’assises de Seine-et-Marne ». Ces deux affaires correspondaient à des positions de la Justice française. Dans le premier cas un avis du parquet, dans le second un jugement de cour d’Assises.

Vanessa Springora, avait un peu plus que 11 ans. Elle était élevée par une mère divorcée et lisait beaucoup. À treize ans, dans un dîner, elle rencontre Gabriel Matzneff., un écrivain, un « fabriquant » de livres très introduit dans la société littéraire de Paris. Dès le premier regard, elle est happée par le charisme de cet homme de cinquante ans aux faux airs de bonze, par ses œillades énamourées et l’attention qu’il lui porte. Plus tard, elle reçoit une lettre où il lui déclare son besoin « impérieux » de la revoir. Quand elle a quatorze ans, elle s’offre à lui corps et âme.

L’histoire est très bien racontée par Claude Askolovitch lors de sa revue de presse de la veille de Noël :

« Le Consentement, aux éditions Grasset, […] amorce ce qu’on appellera tristement un scandale, quand il n’est que bouleversant. C’est le livre d’une femme « très belle, à la voix douce » de langue classique lumineuse et juste, qui a le mot vrai et qui sait penser, dit Le Magazine Littéraire, dans un superbe portrait parce qu’il est digne d’elle… Vanessa Springora, patronne des éditions Julliard, qui connaît les hommes de lettres.

Et notamment un écrivain, aujourd’hui vieillard en désuétude, mais qui il y a vingt ans, trente ans, était un dandy « propre, massé, le crâne épilé, aimable » que Bernard Pivot invita cinq fois à Apostrophes. Gabriel Matzneff qui collectionnait les amants, les amantes de onze ans, de douze ans, de quatorze ans… Et parmi ses amantes, il y eut Vanessa, qu’il connut en 1985, quand elle avait treize ans, une proie aux yeux bleus qui lisait Eugénie Grandet et qui plaçait les écrivains sur un piédestal, et dont il s’empara, corps et âme, l’ayant rassurée de lait, de mots doux, de mousses au kiwi, et elle fut la chose de l’ogre…

« À 14 ans, à la sortie du collège, on n’est pas supposée vivre à l’hôtel avec un homme de 50 ans, ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche à l’heure du goûter », écrit dans son livre Vanessa Springora. Je retrouve cette phrase dans Le Monde et dans L’Express qui racontent une folie dans un autre siècle. Quand Matzneff, sans rien cacher, était un homme adulé de complaisance ; ce Gabriel qui se faisait passer pour un chef scout afin d’échapper à un père dont il avait happé l’enfant, « un chaton de 12 ans, l’un des gosses les plus voluptueux que j’ai connus ». En 1990, une romancière québécoise, Denise Bombardier, avait osé dire son dégoût à Matzneff sur le plateau d’Apostrophes. Elle s’était retrouvée ostracisée au cocktail après l’émission, raconte-t-elle au journal Le Monde et puis insultée, dénigrée par la fine fleur de la critique littéraire. En 1977 quand Matzneff lançait une pétition pour soutenir des gens qui s’étaient amusés avec des mineurs de douze et treize ans, le texte était publié dans Le Monde et signé Aragon, Sartre, Beauvoir, Roland Barthes, Francis Ponge, André Glucksmann, Bernard Kouchner, Félix Guattari, Jack Lang… Imaginez.

L’hôtel où Matzneff se repaissait de Vanessa était payé par Yves Saint-Laurent, lis-je dans L’Express. Un jour, Vanessa y reçut un appel téléphonique de François Mitterrand, président de la République, qui venait prendre des nouvelles de son « cher Gabriel » hospitalisé…

Et c’est donc, au-delà de Vanessa Springora elle-même, une aberration collective et s’impose pour des hommes admirables un mépris. « Votre rôle est d’accompagner Gabriel sur le chemin de la création et de vous plier à ses caprices », ordonna Emil Cioran à Vanessa Springora… Dans Le Monde où les amis de Matzneff se désolent que les temps ont changé, Frédéric Beigbeder redoute que Gabriel se suicide, il en est d’autres qui pourraient, se relisant, mourir de honte, s’ils vivent encore ici-bas. »

J’ai découvert Vanessa Springora lors de son passage dans les matins de France Culture du 3 janvier 2020.

Elle dit de Matzneff

« Il était bien ce qu’on apprend à redouter dès l’enfance : un ogre ».

Et lors de l’émission :

« C’était important pour moi de faire rentrer dans le champ littéraire la voix d’une jeune fille qui avait été victime. C’est une voix qu’on n’entend jamais en littérature. C’est un pendant de Lolita de Nabokov. J’ai longtemps tourné autour du sujet avant de parvenir à l’écrire de cette manière, à la première personne. J’avais pensé raconter l’histoire de Lolita inversée, du point de vue de la jeune fille.

[ l’attribution du prix Renaudot à Gabriel Matzneff en 2013 ] fait partie des provocations qui pour moi, à titre personnel, étaient insupportables. Il y en a eu beaucoup d’autres. […]

En 2015, il a écrit à la personne avec qui je travaillais un nombre invraisemblable de mails pour essayer de rentrer en contact avec moi. Il m’a toujours écrit partout où il a pu, essayé d’avoir mon adresse, il a toujours essayé de maintenir son emprise. Il continue d’ailleurs de le faire aujourd’hui avec la réponse qu’il a donnée hier à L’Express. [Je ne mérite pas l’affreux portrait que (…) tu publies de moi. (…) Non, ce n’est pas moi, ce n’est pas ce que nous avons ensemble vécu, et tu le sais »].

[…] La véritable raison [du livre] c’est d’être devenue moi-même mère et d’avoir autour de moi des adolescents et de comprendre enfin ce qui avait été très difficile pour moi, ce qu’était cet âge très particulier, de grande vulnérabilité, de transition entre l’enfance et l’âge adulte. C’est un moment où on est une proie idéale pour ce type de structure psychique auquel on a affaire avec cet homme. La particularité chez lui, c’est d’être écrivain, et donc de redoubler son entreprise de prédation par une exploitation littéraire.

[…] Pour qu’une histoire de ce type puisse se produire, il faut un certain nombre d’éléments. Il y avait chez moi un manque paternel assez criant, une grande solitude, une mère très prise par son travail et qui m’élevait seule, notamment dans ce milieu littéraire. Il fallait aussi être très attirée par la littérature, d’avoir magnifié toute mon enfance la figure de l’écrivain. Il avait cet ascendant d’adulte et quelqu’un qui avait l’aura de l’artiste. Pour moi qui était très attirée par cet univers, j’avais déjà très envie d’écrire à l’époque, c’était une figure forcément fascinante. […]

Il y a eu quelques alertes. Une personne a écrit une série de lettres anonymes qui ont été envoyées à la brigade des mineurs mais qui sont restées sans suite. Ma mère avait employé le mot ‘pédophile’ à son égard dès la première fois, quand je lui ai annoncé qu’on s’était écrit, qu’il m’avait donné rendez-vous. Je ne l’ai pas prise au sérieux parce que j’étais une adolescente un peu rebelle et que ce mot me paraissait ne pas correspondre à ce que j’étais en train de vivre. J’étais dans cette période de l’adolescence où on a tendance à se croire déjà adulte. Je ne me reconnaissais pas dans ce statut d’enfant et le terme pédophile était associé à l’enfance. Ce serait faux de dire qu’il n’y a pas eu d’alerte, en revanche, il n’y a eu aucune tentative pour mettre fin à cette histoire. Ma mère est vraiment dans le regret de ne pas avoir été plus loin. Elle était dans un état d’esprit qui ressemblait à celui de la fin des années 1970, qui était ‘il est interdit d’interdire’. »

Cela pose, en effet, la question de la capacité d’une jeune adolescente de consentir à une telle relation.

Mais, au-delà de cette question de capacité, par rapport à ce que j’expliquais sur le consentement il y a eu dol dans cette histoire qui a conduit la jeune fille dans l’erreur. Elle raconte sa prise de conscience :

« Tout d’un coup je me suis rendue compte (en le lisant) que eux et moi, ces très jeunes enfants, dont il parle dans son journal, qu’il va payer à Manille pour avoir des relations avec eux, je me suis sentie tout à fait solidaire d’une certaine manière. J’ai compris la manipulation dans laquelle j’étais tombée. J’étais face à quelqu’un qui était un prédateur et pas un amoureux des enfants, mais un chasseur. Cela a été extrêmement violent parce que c’est le moment où j’ai commencé à lui demander des comptes. Il m’avait interdit de lire ses livres, j’ai fini par braver l’interdit et à partir de ce moment-là notre relation est devenue extrêmement violente. J’ai eu du mal à m’en dépêtrer. »

En seconde partie d’émission, Guillaume Erner a reçu le sociologue Pierre Verdrager, auteur notamment de « L’enfant interdit. Comment la pédophilie est devenue scandaleuse » aux éditions Armand Colin.

En seconde partie d’émission, Guillaume Erner a reçu le sociologue Pierre Verdrager, auteur notamment de « L’enfant interdit. Comment la pédophilie est devenue scandaleuse » aux éditions Armand Colin.

Celui-ci explique l’état d’esprit de cette époque après mai 1968. Il s’agissait de promouvoir la liberté sexuelle, il y avait le combat des homosexuels et on y associait sans trouver de problème moral à cela, les relations sexuelles avec des enfants.

Je vous renvoie vers cette page du site de France Culture <Quand des intellectuels français défendaient la pédophilie>. Vous y lirez des choses effarantes pour notre regard d’aujourd’hui. Il faut lire les noms de ceux qui (tous des hommes me semblent-ils !) qui défendaient la pédophilie comme le relate Claude Askolovitch.

Ainsi, le 4 avril 1978, l’émission « Dialogues » invite Michel Foucault, le romancier et membre fondateur du Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) Guy Hocquenghem et le juriste Jean Danet, tous trois signataires de la pétition qui demande la décriminalisation de la pédophilie. Durant une heure et quart, en public dans le studio 107, ces intellectuels vont défendre l’idée que des pédophiles sont incarcérés à tort parce que les enfants qu’ils ont abusés étaient consentants. Toujours le sujet du consentement

Il y eut une époque où de grands esprits considéraient que la défense de l’homosexualité et de la pédophilie constituaient un même combat !

Le livre de Vanessa Springora est un grand succès de librairie, mais les livres de Gabriel Matzneff ont aussi connu un rebond de ventes. Étrange société, dans laquelle on aime à aller voir dans la maison de l’ogre.

Vanessa Springora a aussi été invitée par Laure Adler dans <L’heure bleue> du 8 janvier 2020. Elle a tenu des propos qui m’ont beaucoup touché (à partir de 8:50):

« Ma mère me faisait la lecture des contes de fées. […] Je crois toujours au prince charmant puisque j’en ai rencontré un. Je crois que ça existe le prince charmant. Mais je crois que c’est une erreur quand on est petite fille d’y croire, il ne faut pas y croire, mais il faut le rencontrer sans l’attendre. [Moi] je l’ai cherché longtemps. J’ai eu beaucoup de chance de le trouver. »

J’ai été touché parce que malgré la souillure du début, l’exemple de Vanessa Springora prouve que le bonheur reste possible.

Ce jeudi matin, sur France Inter, j’ai entendu le témoignage de l’ancienne championne de patinage artistique Sarah Abitbol qui a été violée, dans le milieu sportif, par un de ses entraineurs. Elle aussi a trouvé une belle relation amoureuse et sexuelle, selon ce qu’elle a pu dire lors de son entretien. Son livre s’appelle «Un si long silence».

J’ai trouvé ce site canadien qui parle du <consentement sexuel>

<1340>