« Du coup, c’est compliqué … »

Essai de synthétiser la situation en langue moderne

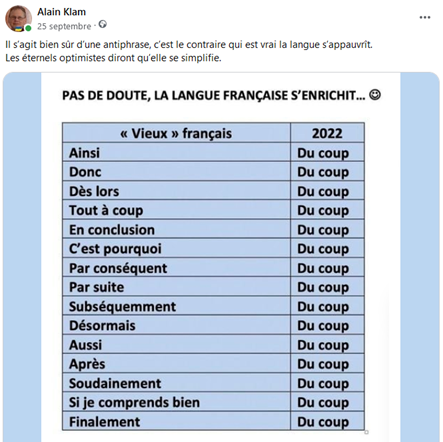

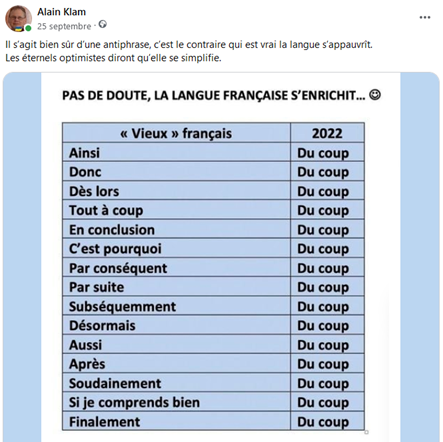

Il y a deux mois j’ai trouvé une publication sur Facebook qui m’a amusé et que j’ai partagé.

Et je dois dire que depuis j’écoute la radio, les émissions trouvées sur Internet, mes échanges avec autrui, jusqu’aux conversations dans la rue ou les transports commun, j’arrive à cette conclusion qu’en effet l’expression « du coup » est devenu extraordinairement fréquente.

Et je dois dire que depuis j’écoute la radio, les émissions trouvées sur Internet, mes échanges avec autrui, jusqu’aux conversations dans la rue ou les transports commun, j’arrive à cette conclusion qu’en effet l’expression « du coup » est devenu extraordinairement fréquente.

Ce dimanche matin j’ai entendu le député LFI Eric Coquerel sur France Info. Dans un discours uniquement tourné vers la responsabilité de l’Etat d’Israël, il a reconnu dans une proposition subordonnée qu’il y avait crime de guerre de la part du Hamas. Plus loin il a dit qu’Israël commettait aussi des crimes de guerre.

Un instant…

Ce qui s’est passé le 7 octobre, c’est le plus grand massacre de juifs, depuis la Shoah, avec des actes d’une barbarie écœurante.

Le Hamas est une organisation islamique, totalitaire, d’extrême droite. Je ne peux même pas comprendre qu’un homme de gauche puisse trouver le début du commencement d’une connivence avec une organisation qui est si loin de ses valeurs déclarées.

La vie des palestiniens et leur aspiration légitime à un État sont très loin de leur priorité qui est l’islamisation de la société palestinienne et de l’Oumma c’est-à-dire de la communauté de l’ensemble des musulmans du monde, puis de l’expansion de cette communauté dans la logique de l’idéologie des frères musulmans.

Je suis atterré que Mediapart, auquel j’étais abonné longtemps et qui sur certains dossiers a fait un travail remarquable et utile soit tombé avec son fondateur Edwy Plenel dans un islamo gauchiste niant l’idéologie et les objectifs de certaines organisations qu’ils défendent. Ce fut encore le cas lors de cette émission <Guerre au Proche-Orient : les dérives du débat français> dans laquelle après avoir une fois de plus dénigré le travail de Florence Bergeaud-Blackler a nié l’évidence du caractère totalitaire du Hamas, sa volonté d’éradiquer la présence juive au moyen orient et son ambition générale concernant l’Oumma, ainsi que les forces à l’œuvre en Occident et en France suivant les mêmes objectifs.

Je reconnais cependant que la présence et les interventions de Latifa Oulkhouir et de Hanna Assouline, déjà évoquée lors du mot du jour du lundi 23 octobre, étaient de qualité et donnaient des éclairages intéressants.

Et puis, il y a aussi l’Iran à la manœuvre.

Et je ne me lasserai pas de répéter ce moment de révélation rationnelle et laïque, lorsqu’en 1979, j’ai entendu une jeune iranienne appeler « la Ligne Ouverte », émission de Gonzague Saint Bris, pour crier sa colère que la gauche occidentale, dont je faisais partie, trouvait génial que Khomeini puisse renverser la dictature honnie du Shah d’Iran.

J’ai raconté cet épisode et aussi la manière dont la gauche et les humanistes iraniens ont été dupés puis persécutés par les monstres qui ont pris le pouvoir en 1979, en Iran : « Vous ne pouvez pas comprendre»

Les frères musulmans, le Hamas, les salafistes et autres font partie de cette même idéologie régressive, totalitaire, expansionniste et absolument opposée à notre manière de vivre, à notre liberté, à nos valeurs.

Alors « du coup c’est compliqué », parce qu’en face du Hamas, du côté des pro-israéliens, il y a aussi une vision unilatérale, violente, exclusive qui s’exprime.

Je pourrais aussi multiplier les exemples j’en prendrai deux.

Le premier est celui du discours télévisé du mercredi 25 octobre du premier ministre qu’Israël s’est donné :

« Ils sont le peuple des ténèbres, et la lumière triomphe des ténèbres. »

Benjamin Nétanyahou promet ensuite de « réaliser la prophétie d’Isaïe » avant de citer une partie du texte. « Il n’y aura plus de voleurs dans vos frontières et vos portes seront glorieuses. ».

Le verset 18 du chapitre 60 du livre d’Isaïe qui est un livre prophétique dit exactement.

« On n’entendra plus parler de violence en ton pays, de ravages ni de ruine en ton territoire, et tu appelleras tes murs ‘Salut’, et tes portes ‘Gloire’».

Il y a d’un côté « le camp du bien » et de l’autre « le camp du mal » et on fait appel à la religion pour éradiquer le mal. Le discours a comme fondement le fait que la force (avec l’aide de Dieu ?) permettra d’obtenir la paix et la fin de la violence.

« Du coup s’est compliqué » et la paix me semble alors très éloignée.

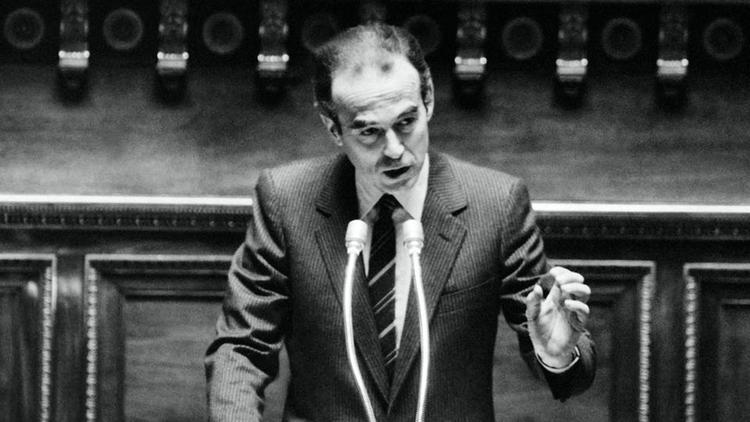

L’autre exemple est celui du député Habib Meyer, lors du discours de Jean-Louis Bourlanges, objet du mot du jour de vendredi dernier.

Lorsque Jean-Louis Bourlanges parle des colonies israéliennes en Cisjordanie, ce député réplique :

« La Judée ne sera jamais une colonie ! »

Faut-il une explication de texte ?

Le député utilise le terme de Judée, terme Biblique utilisé il y a 2000 ans à l’époque du Christ, jusqu’au moment où les romains et Titus ont combattu et chassé les juifs de ces terres parce qu’ils s’étaient révoltés contre l’empire romain.

Et puis il dit : « ce n’est pas une colonie ».

Dès lors, il rejette l’acte de l’ONU de 1947 qui avait autorisé la création en Palestine d’un « État juif » et d’un « État arabe ».

Il se place sur un autre registre, exactement parallèle à celui des islamistes.

Pour les islamistes, cette terre est musulmane selon la volonté de Dieu. Aucun humain et pas davantage l’ONU ne peut en disposer.

Pour les messianistes juifs et comme l’exprime Habib Meyer, cette terre, la Judée est la terre promise par Dieu à son peuple élu. La décision de l’ONU est une simple anecdote ne révélant qu’une partie de la vérité sur cette terre : Elle est aux juifs, il n’y a pas lieu d’en discuter avec les palestiniens ou d’autres humains.

Tant qu’il y a des combats politiques et territoriaux, des compromis sont possibles.

Mais si on jette sur la situation une vision religieuse, nous sommes dans l’absolu, il n’y a pas de compromis possible.

Il n’y a que la violence qui est bien sûr « l’expression de la volonté divine » qui peut être mise en œuvre.

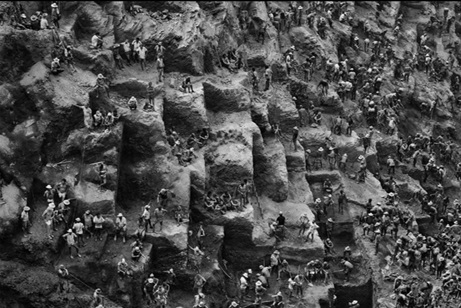

Et c’est ce que fait Israël en bombardant de manière massive, cette prison à ciel ouvert qu’est Gaza. Les chiffres annoncés par le Hamas sont sujets à caution, mais il est certain que des milliers d’enfants, de femmes et d’hommes sont tués ou blessés grièvement avec peu de possibilité d’être soignés. A cela s’ajoute le blocus qui les prive d’eau, de nourriture, d’électricité. C’est un enfer. Des israéliens tombés dans une faille empathique absolue, disent : c’est la faute du Hamas. Peut être, mais ce sont les avions, les missiles et les armes israéliennes qui donnent la mort à beaucoup d’innocents. D’autres israéliens répondent mais eux aussi nous envoient des roquettes et des projectiles pour nous tuer. Oui, ils répliquent dans ce cas.

Nous sommes dans une tragédie dans laquelle des enfants, des femmes et des hommes souffrent et meurent, pris dans l’engrenage des haines qui se nourrissent les unes des autres, sans que notre humanité ne soit en mesure de les freiner.

Manon Quérouil-Bruneel, Grande-reporter Paris Match, témoigne dans l’émission du 26 octobre 2023 <C ce soir : La bataille de l’émotion> :

« On est arrivé à un degré de haine des deux côtés qui est terrifiant.

Je suis allé du côté de la Cisjordanie, avec des images du 7 octobre. Il y avait une impossibilité de reconnaître les crimes contre les civils qui avaient été commis par le Hamas.

Même des personnes de l’intelligentsia palestinienne, solidement structurées, remettent en cause ces images.

Parce que, pour eux, c’est un mouvement de libération et qu’il n’aurait pas pu commettre de telles atrocités.

Et côté israélien le choc devant la barbarie est tel que la parole de paix est inaudible.

On n’arrive plus à faire ce travail de compassion, au sens propre, c’est à dire souffrir avec l’autre. »

Ce défaut de capacité de comprendre ou simplement d’entendre la souffrance de l’autre est prégnant non seulement pour les deux peuples qui s’affrontent, mais même pour celles et ceux qui ont pris fait et cause pour l’un des camps.

Il n’y a que de l’empathie pour celles et ceux que l’on défend

Nous sommes dans une rupture d’humanité.

J’ai quand même trouvé ce beau dialogue entre la Rabin Delphine Horvilleur et Kamel Daoud écrivain et journaliste franco-algérien dans « l’Obs » : « Nous devons réaffirmer notre humanité »

Delphine Horvilleur dit au début de l’entretien :

Delphine Horvilleur dit au début de l’entretien :

« D’abord, je m’étais dit que j’arrêterais les entretiens. Et puis quand on m’a proposé de dialoguer avec toi, Kamel, j’ai senti combien j’avais besoin de le faire, presque dans un souci de santé mentale. Depuis quelques jours, j’oscille entre une très profonde tristesse, un sentiment de dévastation, et une colère, une rage particulière et un désespoir que je ne connaissais pas en moi qui me suis toujours perçue comme une optimiste. Je suis en manque d’un dialogue humain sensé, empathique, au milieu de cette déferlante de haine et de rage. Je suis en réalité très blessée de trouver si difficilement des interlocuteurs. J’avoue, j’attendais les paroles d’intellectuels musulmans avec qui je dialogue habituellement. Il y en a eu quelques-unes, si essentielles, mais si rares. Quelque chose m’échappe dans ce silence qui me terrasse. J’ai le sentiment d’une immense solitude. »

Et Kamel Daoud répond :

J’aime écouter Delphine. Et je ressens aussi le besoin de dialoguer pour réaffirmer quelque chose de banal qui est l’humanité, face à cette déferlante d’inhumanité qui s’est infiltrée en chacun, dans chaque camp, dans chaque famille. Mais j’ai aussi une colère, elle n’est pas de même valeur que la tienne, je n’ai pas été attaqué comme les Israéliens dans leur maison, j’ai connu autrefois ce genre d’attaque en tant qu’Algérien durant la guerre civile quand les islamistes décapitaient, massacraient et violaient, mais c’est autre chose. Je suis en colère parce que je suis musulman de culture et que dans ma géographie on me refuse le droit à l’expression et à la nuance, parce qu’on voudrait me forcer à une unanimité monstrueuse qui n’est pas la mienne. Je ressens également cette solitude profonde, incomparable avec celle de ceux qui ont perdu des vies, parce que j’ai pris la parole pour dire qu’une cause doit garder sa supériorité morale, qu’elle s’effondre si elle choisit la barbarie et trouve des gens qui la justifient. »

Pourquoi est-il si compliqué de trouver de la compassion pour l’Autre ?

« D. H. La lucidité vient du mot lumière, mais c’est l’éloge de l’obscurité qui prime aujourd’hui. Tu parlais de malentendu, ça m’a fait penser au non-entendu. Après le 7 octobre, ce qui m’a paru le plus fou, c’est que je n’ai pas trouvé de voix palestinienne en France pour dénoncer le Hamas. En fait, et pardon pour ma naïveté, ça me paraissait facile à faire. Cela fait des années que je m’emploie à dénoncer le gouvernement de Netanyahou, l’horreur de l’occupation, la dérive de la société, son hubris, etc., et j’ai été sidérée de ne pas trouver de voix palestinienne en France pour dire « notre cause est juste, les Palestiniens ont le droit d’avoir une terre, mais pas par ces moyens-là ». Même pour Leïla Shahid [ancienne déléguée générale de l’Autorité palestinienne en France, NDLR], dénoncer le terrorisme du Hamas était impossible. Jusqu’à aujourd’hui, je ne m’en relève pas. Ce silence ne trouve pas de place dans mon schéma mental. »

« K. D. Malheureusement, ça ne m’étonne pas, j’ai toujours connu ce « on » et ce « off » dans le discours des intellectuels du Sud. Mais ce qui me frappe, c’est qu’en Algérie ou en Égypte, et dans bien d’autres pays, nous connaissons les méthodes des islamistes, et leur but. […] On le sait que le but des islamistes n’a jamais été de fonder un État palestinien ; le but des islamistes, c’est de précipiter la fin du monde, ils veulent un messianisme qui a abouti, c’est une vision judéophobe dont la finalité est la disparition du peuple juif. Et le Palestinien, dans cette mythologie, est un destin des plus tragiques. Il lui est dit que la fin du monde adviendra le jour où tous les Juifs seront tués et le Palestinien libéré. Mais quelle arnaque ! On lui promet à la fois un pays et la mort, on lui dit « tu vivras libre, mais un instant », au prix de ta disparition et de celle du monde entier. Et le fait que les élites laïques ont opté, dans leur majorité, pour une mécanique de l’affect et de la vengeance, de la douleur et de la frustration, pour soutenir ce rêve, qui est un cauchemar, en oubliant le rêve porté par Arafat – avec certes les errements de son époque –, que des intellectuels succombent à cette illusion en se disant que c’est un moyen, peut-être pourri, d’aboutir à quelque chose, ce basculement vers le rêve de fin du monde en soi comme étant la seule solution possible, est désarmant. »

Et je citerai encore ces deux propos de Kamel Daoud de ce long entretien qu’il est bon de lire :

« Je suis pour un État palestinien et je crois que l’existence d’un tel État est nécessaire non seulement pour les Palestiniens mais aussi pour ma propre liberté dans mon propre pays, parce que ce problème hypothèque tous nos projets de démocratisation. Mais je ne peux pas adhérer à un projet d’extermination qui refuse l’humanité à chacun. S’il s’agit d’une cause de colonisation et de décolonisation, là je suis solidaire. S’il s’agit d’une cause raciale, arabe, ou confessionnelle, musulmane, je ne peux pas l’être. Ce ne serait pas rendre justice à cette cause et à la volonté de ce peuple d’avoir une terre et une histoire. Ce 7 octobre est une véritable défaite, parce que ce qu’il disait, c’est « on veut la terre pour les Palestiniens avec la noyade pour les Israéliens ».

Et

« Et il y a un autre drame, c’est l’hydre dont parlait Delphine : la guerre fabrique le tueur de demain. C’est le cycle dans lequel nous sommes tous entraînés et ce pour quoi il faut impérativement revoir ce problème à partir de deux grands enjeux. D’une part, l’enjeu de l’humanité de chacun : le droit d’humanité pour l’Israélien et le Juif, pour l’Arabe et le Palestinien. Et d’autre part, l’enjeu démocratique, car plus la Palestine rétrécit, plus le califat imaginaire s’étend. Je demande à Israël comme en Palestine, de faire la paix pour pouvoir me libérer. Tous les propalestiniens, loin de là, ne sont pas d’accord avec ça ! »

Pour conclure le journaliste de « L’Obs » rappelle à Delphine Horvilleur le sermon qu’elle a prononcé le 24 septembre à l’occasion de la fête juive de Kippour

« Je ne le regrette pas, mais il me fait trembler. Je voulais en effet faire une mise en garde, à partir de nos textes, contre l’hubris de la souveraineté. La Bible, et en particulier le Deutéronome, dit aux Hébreux qui vont entrer sur la Terre promise : « Il arrivera un jour où vous serez souverains sur cette terre, et vous serez menacés par votre puissance parce que vous n’aurez plus conscience de votre vulnérabilité. Vous allez tellement croire à cette puissance qu’elle risque d’être pour vous assassine. »

Et Delphine Horvilleur finit par :

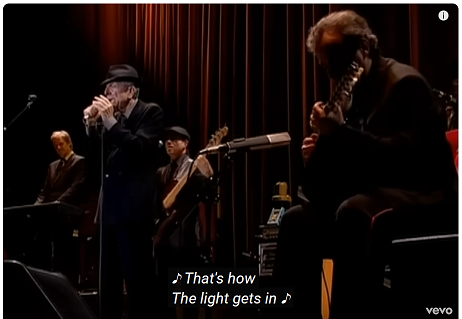

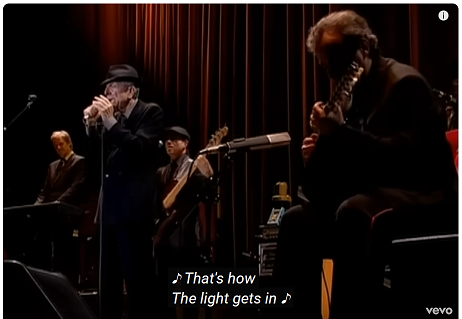

« Dans l’une de ses chansons, Leonard Cohen, qui était présent sur les champs de bataille durant la guerre de Kippour, écrit : « Il y a une brisure dans chaque chose, mais c’est là que la lumière se faufile. » Je veux me raccrocher à cela. »

Cette phrase « There is a crack, a crack in everything, That’s how the light gets in » se trouve dans la chanson « Anthem » de Leonard Cohen

« Ah les guerres elles

« Ah les guerres elles

Recommenceront

La colombe sacrée

Sera attrapée de nouveau

Pour être achetée et vendue

Et achetée encore

La colombe n’est jamais libre.

Sonnez les cloches qui peuvent encore sonner

Oubliez vos offrandes parfaites.

Il y a une fissure en toute chose.

C’est ainsi qu’entre la lumière. »

Extrait d’Anthem

Du coup, si on laisse parler l’humanisme, qu’on revient à la politique et qu’on limite la religion à s’occuper du spirituel et de l’âme, on pourra peut-être trouver la voie du compromis qui est la seule permettant d’aller vers la Paix.

<1773>

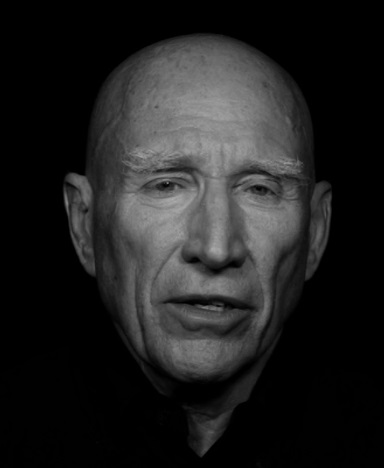

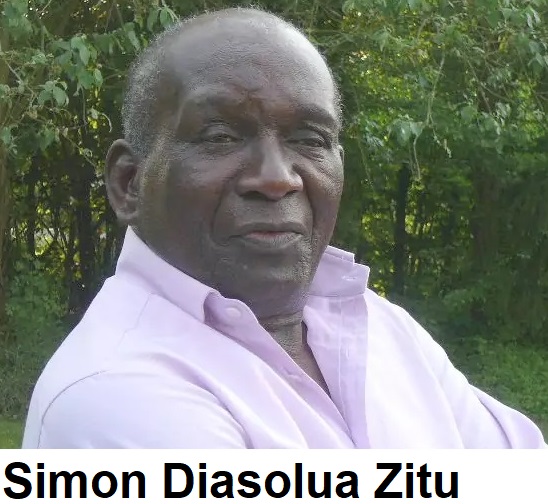

Simon Diasolua Zitu, né à Léopold ville (actuellement Kinshasa), le 14 Novembre 1942, est l’un des deux premiers pilotes Congolais en 1965. Il fut pilote de ligne pendant 37 ans, puis instructeur pilote DC-10, il a également occupé le poste d’Administrateur Directeur des Opérations au sein de la compagnie aérienne étatique Air Zaïre. Expert en enquêtes d’accidents et Consultant en aéronautique. Il a écrit ses mémoires dans un livre intitulé « Entre ciel et terre, Confidences d’un pilote de ligne congolais » paru aux éditions Le Harmattan en 2014.

Simon Diasolua Zitu, né à Léopold ville (actuellement Kinshasa), le 14 Novembre 1942, est l’un des deux premiers pilotes Congolais en 1965. Il fut pilote de ligne pendant 37 ans, puis instructeur pilote DC-10, il a également occupé le poste d’Administrateur Directeur des Opérations au sein de la compagnie aérienne étatique Air Zaïre. Expert en enquêtes d’accidents et Consultant en aéronautique. Il a écrit ses mémoires dans un livre intitulé « Entre ciel et terre, Confidences d’un pilote de ligne congolais » paru aux éditions Le Harmattan en 2014.

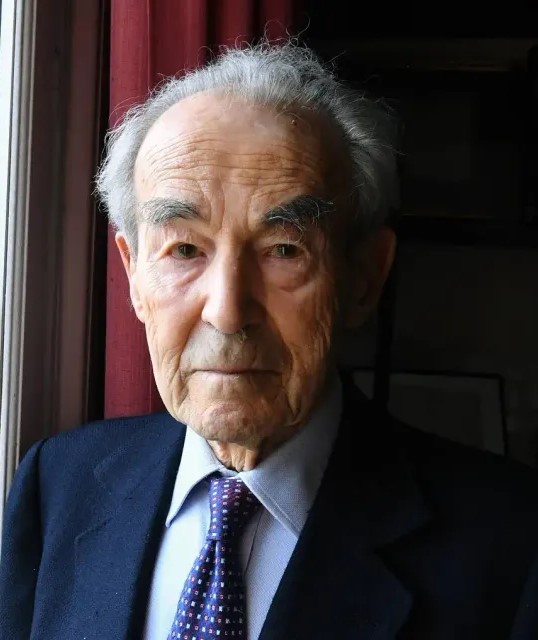

Son grand combat, fut l’abolition de la peine de mort en France.

Son grand combat, fut l’abolition de la peine de mort en France. Par <

Par < Sollicité par «

Sollicité par «