Lundi, je rappelais que notre espèce, homo sapiens, se distinguait des autres par le langage qu’elle avait inventé pour communiquer et échanger à l’aide d’une suite de mots. .

Avec ces mots, sapiens a développé un outil d’une puissance inouïe qui lui a permis de s’imposer et de devenir « le maître des espèces sur terre ». Dans la série consacrée à « Sapiens » de Yuval Noah Harari, le mot du jour consacré aux mythes relevait cette belle formule de l’auteur :

C’est cette faculté d’inventer des histoires, des mythes, des religions qui ont donné à Sapiens les moyens de réunir des groupes, tribus, empires immenses liés par ces croyances communes. Aucune autre espèce n’a jamais été capable de réunir autant d’individus liés par un destin et des objectifs communs.

Les groupes humains, pour faire société, se rassemblent, ainsi, autour de « récits » qui font sens pour eux, donnent le lien qui leurs permettent d’affronter ensemble des défis et construire une communauté, une nation, jusqu’à une civilisation.

Ces récits peuvent devenir le ferment de conflits entre groupes humains : « Nous contre Eux »

« La guerre des récits » est une expression que Christine Ockrent a utilisé, en 2020, dans un livre consacré à la pandémie du Covid 19. Le Grand Continent avait interviewé, à cette occasion, l’autrice : « La Guerre des récits, par Christine Ockrent »

Amélie Férey, professeure à Sciences-Po Paris et à École polytechnique et chercheuse à l’Institut français des relations internationales (IFRI) a donné, en 2024, comme titre à un podcast : « De l’Ukraine à Gaza : la guerre des récits » consacré à son dernier livre dans lequel elle explore comment le langage et les récits jouent un rôle crucial dans la conduite des conflits modernes, y compris les guerres en Ukraine et à Gaza.

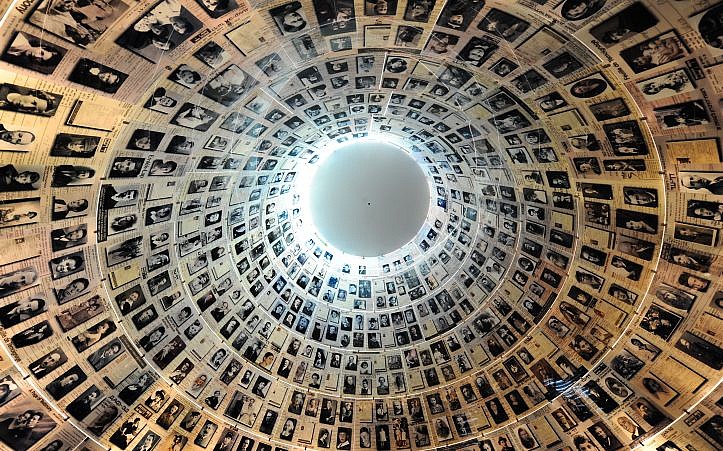

Dans le conflit entre Israël et les Palestiniens, j’ai appris et présenté cette douloureuse histoire en me basant sur le récit sioniste : Un peuple, uni par une religion, rejeté et martyrisé par les nations européennes et chrétiennes qui poursuit le projet de se regrouper sur la terre qui est au cœur de son livre sacré autour de la ville de Jérusalem. C’est ce que j’ai développé dans le mot du jour « Le sionisme apparaît parce qu’il y a l’antisémitisme » ou encore dans celui-ci : « Israël est né d’une angoisse de mort comme aucun peuple n’en a connue à ses origines. ».

Mais on peut aussi raconter une autre histoire, un autre point de vue, un récit concurrent.

En 1914, la Palestine faisait partie de l’Empire Ottoman. Sur ce territoire, selon Wikipedia, habitait 525 000 musulmans, 70 000 chrétiens et 60 000 Juifs, soit 80% de musulmans et 9 % de juifs. C’est une population arabe, fier de sa civilisation, qui est sous le joug d’une nation, certes musulmane, cependant honnie : les turcs, peuple guerrier et impérial.

L’élite du peuple arabe souhaite se débarrasser de ces importuns pour se retrouver « entre arabes » et créer, comme en en Europe, une nation arabe. L’erreur de l’Empire Ottoman d’entrer en guerre du côté des empires centraux, l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne, constitue pour cette élite, une opportunité de pouvoir se libérer des Ottomans.

C’est alors qu’en Europe, un petit groupe de chrétiens protestants mu en partie par des mythes religieux sous la direction de celui qui est le ministre des affaires étrangères du gouvernement de l’Empire Britannique prend l’initiative de produire, ex nihilo, « la déclaration Balfour » qui soutient l’implantation en Palestine d’un « Foyer National Juif »

Il faut considérer cette affaire. Vous êtes musulman arabe, vous voulez vous libérer de l’emprise ottomane. Et voilà, que sur un autre continent, à Londres, le gouvernement occidental, chrétien, de la plus grande puissance colonisatrice européenne de l’histoire de l’humanité déclare la chose suivante : Nous soutenons l’implantation d’une partie de la population européenne, de confession juive, sur la terre que vous habitez. Et c’est ainsi que dans un plan organisé et financé, des juifs européens viennent s’installer sur la terre entre la Méditerranée et le Jourdain. Ce sont certes des juifs, reliés à cette terre, par leurs mythes religieux, mais ils sont très différents de la communauté juive de Palestine, des juifs orientaux qu’on appelle « le vieux Yichouv ». Ils ne se mélangent d’ailleurs pas.

Comment ne pas comprendre que cette histoire est vécue par les habitants arabes de la Palestine, comme une « colonisation » européenne de peuplement, sous la protection de la plus grande puissance coloniale occidentale.

Des mots du jour ont été écrits sur ce sujet. L’analyse cinglante d’Arthur Koestler « Une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d’une troisième. » Et puis plus saisissant encore cette confidence du premier des israéliens David Ben Gourion rapportés par son ami Nahum Goldmann : « Ils ne voient qu’une chose : nous sommes venus et nous avons volé leur pays. Pourquoi l’accepteraient-ils ? ». Et cette synthèse qu’en a fait Dominique Moïsi : «Quand Israël naît […] en 1948, […] Pour le monde Arabe, c’est le dernier phénomène colonial de l’histoire européenne qui est anachronique. Pour les Israéliens, c’est avec quelque retard, le dernier phénomène national de l’histoire européenne du 19ème siècle.[…] Et en fait ce conflit de calendrier n’a jamais été surmonté.»

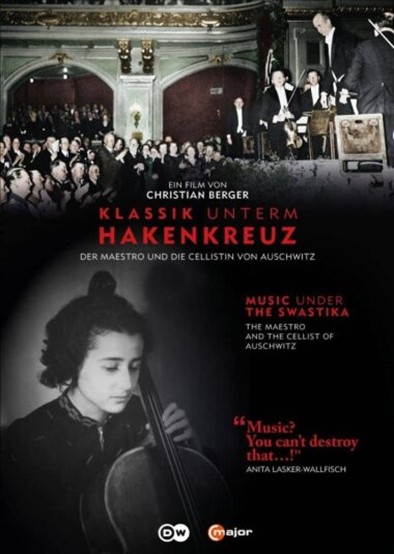

Dominique Moïsi nous entraîne dans une transition plus globale encore entre occidentaux et non occidentaux. L’historien Timothy Snyder, plusieurs fois cités dans les mots du jour, a écrit un ouvrage de référence : « Terres de sang » dans lequel il parle de l’Europe et des meurtres de masse communistes et nazis : Le goulag et la shoah. Pour les occidentaux ce sont les récits des deux plus grandes tragédies du monde.

Les européens depuis leur colonisation de l’Amérique, commencée en 1494, dont ils ont tiré un récit « La découverte de l’Amérique », ont dominé pendant des siècles le monde puis ont passé le relais à leur colonie de peuplement : « Les Etats-Unis ». Cet Occident a dominé, a exploité les richesses du monde, a imposé ses valeurs et ses récits. Les deux grands malheurs de l’humanité furent la shoah et le goulag.

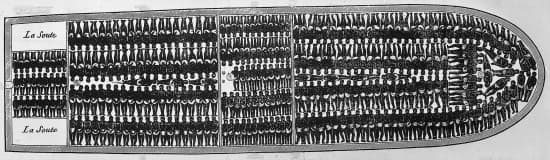

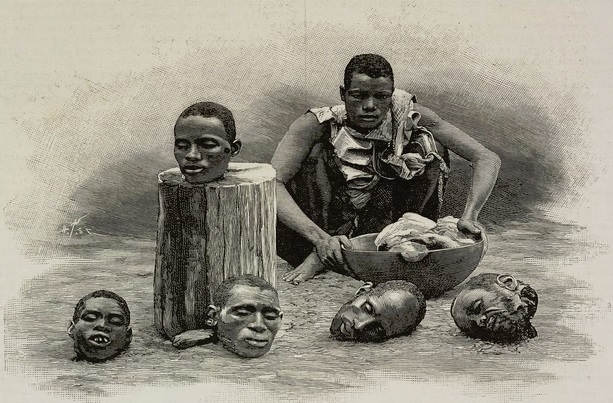

L’Occident domine moins, on lui impose d’autres récits. Pour le reste du monde les deux grands malheurs de l’humanité sont la colonisation et l’esclavage.

L’absence d’hygiène fait mourir 10 à 15 % des passagers.

À l’arrivée, les Noirs sont exposés et vendus.

Un jour je suis tombé sur cette interview que Thierry Ardisson a fait de Dieudonné. Elle s’intitule « la dernière interview de Dieudonné » car le polémiste antisémite n’a plus,depuis, été invité à la télévision. Dieudonné raconte sa dérive à partir d’un moment particulier de son existence. Il voulait faire un film sur l’esclavage des noirs africains et il s’est heurté, selon son témoignage, à un mur financier qui lui a refusé de faire ce film. Selon son récit dès qu’il s’agit de sujets sur la shoah, les financements sont faciles à obtenir, dès qu’il s’agit de parler de l’esclavage, il n’y a plus personne.

Je ne sais pas quelle crédibilité apporter à ce récit, mais je suis certain qu’il s’agit d’un ressenti fort d’une grande partie du monde et d’une partie de notre société française.

Guillaume Erner a tenté de rapprocher les récits lors de sa matinale du mardi 21 octobre. Il a invité l’essayiste indien Pankaj Mishra qui défend l’idée que « La création de l’État d’Israël s’est faite à rebours d’un processus de décolonisation » dans son livre « Le Monde après Gaza ».

Erner a essayé d’engager un dialogue entre Pankaj Mishra et François Zimeray, président de l’Association française des victimes du terrorisme, l’AFVT, ancien ambassadeur en charge des droits de l’Homme qui défendait davantage le récit occidental.

Force est de constater que cet échange fut très compliqué, parce que chacun est resté sur son récit et n’a pas voulu ou su accueillir le récit de l’autre.

Cela me permet d’arriver à une conclusion provisoire.

Les récits dont il est question ne constituent jamais « la vérité », ils dévoilent une vérité.

Pour que le récit fonctionne, il faut qu’il s’inscrive dans des faits réels, mais il faut aussi une part de conte, de refus d’entrer dans les détails et les nuances. Patrice Boucheron a écrit récemment dans un article de Libération

« La meilleure façon de gâcher une fête traditionnelle, c’est d’y inviter un historien. Rien de tel pour doucher vos enthousiasmes »:

C’est folie que de croire que notre récit explique par lui seul la complexité du monde ou son malheur.

Il nous faut comprendre cette force du récit, être capable d’un saisir, même imparfaitement, les limites. Et surtout, surtout comprendre qu’il peut exister d’autres récits, être en capacité de les accueillir pour tenter de construire ensemble, à partir de nos points de vue différents.

Dans le mot du jour consacré au « Concert de Ramallah », Daniel Barenboim a magnifiquement résumé ce conflit de récit en Palestine :

« Nous avons le choix : nous entretuer ou apprendre à partager ce qui peut se partager. »

Pierre avait réservé trois couverts au restaurant « Le Vivarais », situé dans la Presqu’ile lyonnaise, Place Gailleton.

Pierre avait réservé trois couverts au restaurant « Le Vivarais », situé dans la Presqu’ile lyonnaise, Place Gailleton.  Pierre ayant une contrainte nous a quitté un peu plus tard. Avec Fabien nous sommes restés encore un temps, avant de repartir vers la Place Bellecour. Nous sommes alors descendus dans le métro, la Ligne D.

Pierre ayant une contrainte nous a quitté un peu plus tard. Avec Fabien nous sommes restés encore un temps, avant de repartir vers la Place Bellecour. Nous sommes alors descendus dans le métro, la Ligne D.  Il faut laisser venir ce qui doit venir,

Il faut laisser venir ce qui doit venir, L’ouvrage qui l’a fait connaître en France est « Terres de sang » dans lequel il fait le récit du massacre de masse qui a été perpétré par l’Allemagne nazie et l’Union soviétique sur un territoire auquel il donne le nom de « Terres de sang » et qui s’étend de la Pologne centrale à la Russie occidentale en passant par l’Ukraine, la Biélorussie et les pays Baltes.

L’ouvrage qui l’a fait connaître en France est « Terres de sang » dans lequel il fait le récit du massacre de masse qui a été perpétré par l’Allemagne nazie et l’Union soviétique sur un territoire auquel il donne le nom de « Terres de sang » et qui s’étend de la Pologne centrale à la Russie occidentale en passant par l’Ukraine, la Biélorussie et les pays Baltes.  Pour Timothy Snyder, la liberté négative est celle qui nous permet de ne pas être opprimée par le gouvernement. C’est une première étape vers la liberté positive mais ce n’est qu’une première étape.

Pour Timothy Snyder, la liberté négative est celle qui nous permet de ne pas être opprimée par le gouvernement. C’est une première étape vers la liberté positive mais ce n’est qu’une première étape. Snyder pense donc qu’on ne peut pas être pleinement libre, si les autres ne le sont pas. Mais il pense aussi que l’individu qui veut être libre doit non seulement s’intégrer dans la société dans laquelle il vit mais aussi s’inscrire dans l’Histoire.

Snyder pense donc qu’on ne peut pas être pleinement libre, si les autres ne le sont pas. Mais il pense aussi que l’individu qui veut être libre doit non seulement s’intégrer dans la société dans laquelle il vit mais aussi s’inscrire dans l’Histoire. Deux fois par an, l’été et l’hiver, Fabien et moi convenions d’un jour : un vendredi, d’un lieu : un restaurant pour nous offrir ce qu’un être humain a de plus précieux : du temps de vie.

Deux fois par an, l’été et l’hiver, Fabien et moi convenions d’un jour : un vendredi, d’un lieu : un restaurant pour nous offrir ce qu’un être humain a de plus précieux : du temps de vie. Le 30 novembre 2018, notre rendez-vous avait eu lieu au Restaurant « Les téléphones » situé rue Radisson dans le 5ème arrondissement de Lyon, près des ruines romaines.

Le 30 novembre 2018, notre rendez-vous avait eu lieu au Restaurant « Les téléphones » situé rue Radisson dans le 5ème arrondissement de Lyon, près des ruines romaines. Nos agapes et nos causeries fécondes nous éloignaient parfois de Lyon comme ce vendredi de juin 2020, au milieu de deux confinements, où notre lieu de rencontre se situait à Ville-sur-Jarnioux, dans la petite région appelée « Pierres dorées ».

Nos agapes et nos causeries fécondes nous éloignaient parfois de Lyon comme ce vendredi de juin 2020, au milieu de deux confinements, où notre lieu de rencontre se situait à Ville-sur-Jarnioux, dans la petite région appelée « Pierres dorées ». Dans ce mot du jour j’expliquais que « Tata » signifie enceinte fortifiée en Afrique. L’édifice, entièrement ocre rouge, est constitué de pierres tombales entourées d’une enceinte rectangulaire de 2,8 mètres de hauteur. Son porche et ses quatre angles sont surmontés de pyramides bardées de pieux. Le portail en claire-voie, en chêne massif, est orné de huit masques africains.

Dans ce mot du jour j’expliquais que « Tata » signifie enceinte fortifiée en Afrique. L’édifice, entièrement ocre rouge, est constitué de pierres tombales entourées d’une enceinte rectangulaire de 2,8 mètres de hauteur. Son porche et ses quatre angles sont surmontés de pyramides bardées de pieux. Le portail en claire-voie, en chêne massif, est orné de huit masques africains. Tous ceux qui l’ont connu, ont apprécié sa bonhomie, sa bienveillance, sa rectitude. Il était de ceux à qui on pouvait toujours faire confiance, on savait que cette confiance était entre de bonnes mains.

Tous ceux qui l’ont connu, ont apprécié sa bonhomie, sa bienveillance, sa rectitude. Il était de ceux à qui on pouvait toujours faire confiance, on savait que cette confiance était entre de bonnes mains.

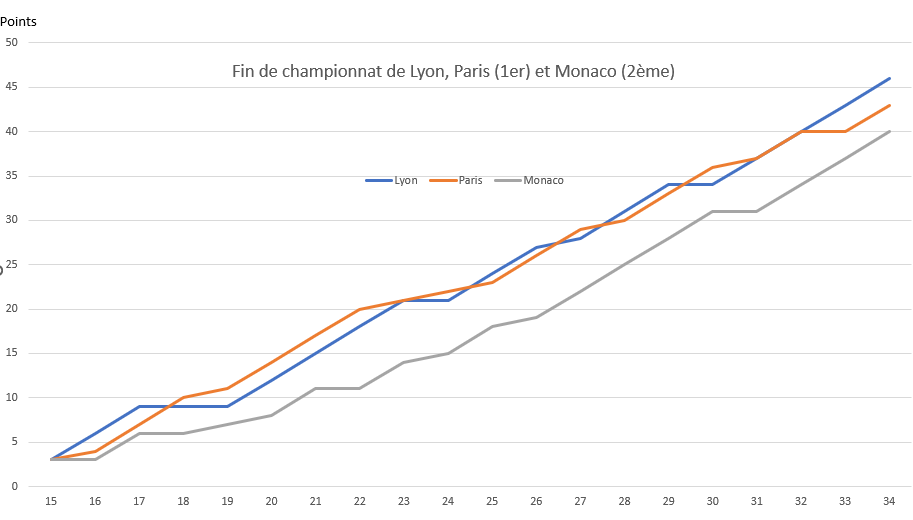

J’écris « L’entraineur sage » pour faire référence à l’entraineur Pierre Sage de l’Olympique lyonnais.

J’écris « L’entraineur sage » pour faire référence à l’entraineur Pierre Sage de l’Olympique lyonnais.

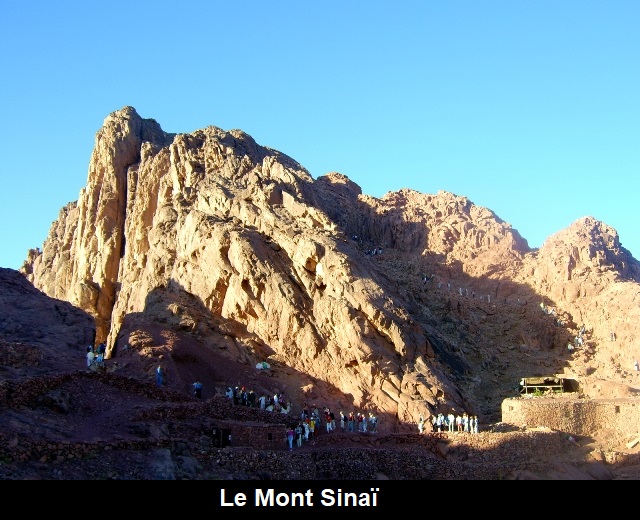

Plus tard, Moïse monte sur le mont Sinaï et reçoit les tables de la Loi de ce même Dieu. Et c’est ainsi que naît la religion qu’on appelle désormais la religion juive.

Plus tard, Moïse monte sur le mont Sinaï et reçoit les tables de la Loi de ce même Dieu. Et c’est ainsi que naît la religion qu’on appelle désormais la religion juive. Nancy Huston explique que notre espèce homo sapiens est fabulatrice, donc raconte des fables, pour

Nancy Huston explique que notre espèce homo sapiens est fabulatrice, donc raconte des fables, pour  Johann Chapoutot, dans son livre «

Johann Chapoutot, dans son livre « Géraldine Muhlmann, agrégée de Philosophie et productrice de l’émission « Avec philosophie » sur France Culture, a écrit un livre inquiet sur ce sujet : « Pour les faits »

Géraldine Muhlmann, agrégée de Philosophie et productrice de l’émission « Avec philosophie » sur France Culture, a écrit un livre inquiet sur ce sujet : « Pour les faits »