Mois : mars 2016

Mercredi 30 mars 2016

Mercredi 23 mars 2016

|

|

Mal nommer les choses, ajoute du malheur au monde disait Camus

Ce n’est pas la guerre, mais la Belgique et donc toute l’Europe est en deuil.

La Belgique qui est la patrie de la BD à laquelle elle a apporté ses plus grandes lettres de noblesse.

|

Mardi 22 mars 2016

Lundi 21 mars 2016

Vendredi 18 mars 2016

« La belle histoire » Page 38 & 39

Hubert Reeves écrit :

« Parfois les phénomènes les plus familiers s’avèrent être les plus étonnants.

Comme chacun le sait, la glace flotte à la surface de l’eau. Ce fait, qui a causé la catastrophe du Titanic en 1912, sa collision avec un iceberg, s’avère être d’une importance primordiale pour l’existence de la vie sur Terre.

La glace, à la surface des lacs, isole du froid les couches aquatiques profondes. Elle permet à l’eau d’y rester liquide à très basse température ambiante si la glace s’enfonçait, les lacs gèleraient entièrement et les organismes qui y vivent périraient sûrement.

En quoi cette propriété est-elle étonnante sur le plan de la physique ?

Il est bien connu que la chaleur dilate les corps et que le froid décontracte et augmente l’intensité. Ainsi, la plupart des corps sont plus denses à l’état solide qu’à l’état liquide. Quand l’huile se fige à cause du froid, elle coule au fond de la bouteille et le plomb fondu surnage sur le solide. Si la glace, plus froide que l’eau liquide était aussi plus dense, elle coulerait à basse température. Alors ? Pourquoi flotte telle ?

Effectivement, comme la presque totalité des substances, l’eau se densifie quand on la refroidit. Mais quand on approche du point de congélation, aux environs de 4 °C, cette tendance s’inverse et l’eau devient progressivement moins dense : la glace flotte.

Cette propriété s’explique en termes de physico-chimie, de façon complexe d’ailleurs. Rien de mystérieux jusque-là. Pourtant, en rapprochant la clarté de cette propriété exceptionnelle dans le monde des substances chimiques avec l’importance de l’eau pour l’élaboration de la vie, il est peut-être justifié de s’étonner.

Peut-on inclure ce phénomène dans la liste de nos « sans ça » ?

Encore une fois, j’observe le phénomène et je réserve mon jugement…»

Il y a encore bien d’autres coïncidences dans cette belle Histoire :

Ainsi l’orbite quasi circulaire de la terre autour du soleil alors que la grande majorité des orbites observées dans l’univers sont beaucoup plus elliptiques et dans ce cas les différences de température, selon la position par rapport à l’astre, sont beaucoup plus grandes rendant la vie beaucoup plus difficile ou impossible.

Il y a encore les neutrinos, la croissance de l’oxygène et la formation de la couche d’ozone …

Et puis après, au bout du bout, tout ce qui a permis à la complexité d’émerger et à homo sapiens de coloniser la terre.

Bref tout ce qui a permis la belle histoire de l’humanité, notre histoire.

Hubert Reeves va aussi développer, dans son livre, la moins belle histoire, celle où homo sapiens va énormément créer, inventer et imaginer.

Nous profitons de tout cela, la vie humaine est devenue moins dure, la santé s’est améliorée et des maladies peuvent être guéries et nous sommes souvent envahis d’émotion devant toutes les manifestations créatrices de l’homme dans les divers arts dans lesquels elles se sont épanouies.

Mais il a réalisé ces choses, en partant du postulat que la terre et la nature pouvaient être utilisées sans limite et qu’il était possible de prélever tous les éléments nécessaires à son confort, sans tenir compte des équilibres naturels et sans appréhender la disproportion entre le temps extraordinairement court dans lequel il consommait l’énergie fossile, au regard des millions d’années qui ont été nécessaire pour la fabriquer.

Arrivé à ce stade, nous sommes confrontés à deux positions très tranchées :

Celles de tous ceux qui expliquent que l’homme est en train, par son comportement, son industrie et sa technique de perturber si fortement l’équilibre naturel que les conditions qui ont permis l’apparition de l’humanité vont disparaître.

Celles de ceux qui dans les traditions religieuses

« Soyez féconds, emplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la terre »

(Genèse 1, 28)

ou scientifique comme René Descartes qui espère que le développement des sciences permettra aux êtres humains de devenir « comme maître et possesseur de la nature » ont mis l’homme au centre, les premiers considérant que toute la création a été faite pour l’homme sous la soumission de Dieu et les autres que l’intelligence et les « droits de l’homme » sont à un tel niveau que la nature et les ressources terrestres sont à sa seule disposition. Pour les seconds, en outre, la critique de la sauvagerie et du côté impitoyable de la nature, interdit de lui reconnaître une préséance à l’histoire de l’homme qui outre les guerres a quand même développé la compassion, la médecine, la science, l’art qui ont su embellir et corriger les rudesses de la nature.

Il existe des extrémistes dans ces deux thèses.

Les premiers pourraient déboucher sur un régime totalitaire où la religion de l’écologie justifierait des actes de contraintes et de restriction des libertés fondamentales.

Les seconds arcs boutés sur leur confort et leur égoïsme, ne croient pas aux avertissements des scientifiques ou pensent que le génie humain trouvera toujours de nouvelles solutions leur permettant ainsi de continuer à ne rien changer dans leur comportement de vie et de consommation.

Les premiers sont dangereux et liberticides et les seconds sont aveugles et tout aussi dangereux.

Car si les scientifiques poursuivent la quête de l’existence d’autres formes de vie dans l’univers, il est clair que si elles existaient elles ne seraient pas dans une proximité atteignable par nos moyens de transport.

Notre terre constitue donc une oasis entourée d’un immense désert stérile dans l’univers.

Et nous serions donc bien inspiré de nous en préoccuper vraiment, sans ça, nos descendants ne seront plus là pour en parler.

Je vous redonne le lien vers la conférence donné dans le mot du jour de lundi (il faut se positionner à 30 mn sur la vidéo) : <ici>

Et un lien vers le livre <La où croit le péril…>

<668>

Jeudi 17 mars 2016

« La belle histoire » Page 26 & 27

<Hubert Reeves écrit :

« Le centre de la Terre est situé tout juste sous nos pieds, à 6400 kilomètres (la distance Paris-Moscou).

C’est un des lieux les plus mal connus de la science contemporaine. Nous connaissons bien mieux le cœur du Soleil et des étoiles que celui de notre propre planète ! La raison ? Les étoiles sont des boules de gaz. Or la physique des gaz est relativement simple. Elle est aujourd’hui bien comprise. Mais les planètes rocheuses comme la Terre sont constituées d’une séquence de phases liquides et solides nettement plus difficile à modéliser. Tout y est plus compliqué. De grands progrès ont été accomplis, mais il reste encore beaucoup à faire dans ces chapitres de la physique. Pourtant nous savons déjà que ce qui se passe là, en bas, mérite à coup sûr de figurer sur la liste de nos « sans ça… ».

Au sujet du noyau terrestre, nous avons quelques informations crédibles. Il y fait chaud : environ 6 100 °C.

Nous connaissons l’origine de cette chaleur. Elle vient de deux sources différentes.

L’une provient des innombrables collisions de météorites de toutes dimensions qui ont frappé notre planète aux premiers temps du Système solaire. L’avalanche de matière, dont l’accumulation a fini par constituer la masse planétaire, y a déposé en même temps une grande quantité de chaleur.

Par ailleurs, ces pierres incorporent des atomes radioactifs à longue vie (uranium, thorium, calcium).

Ces atomes proviennent des explosions d’étoiles qui ont eu lieu dans le bras de la Voie lactée où la Terre est née, il y a 4,5 milliards d’années. Séquestrés dans ces météorites tombées du ciel, les noyaux de ces atomes se désintègrent progressivement, selon leur temps de vie spécifique, et entretiennent la chaleur interne de notre planète.

Cette énergie thermique se propage vers la surface planétaire pour se dégager ensuite dans l’espace. En passant, elle engendre des mouvements de matière de grande envergure. Cette agitation se manifeste à la surface par des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des tsunamis. Elle est également responsable de l’existence du champ magnétique terrestre qui oriente nos boussoles ainsi que nombre d’oiseaux migrateurs.

Comment ces phénomènes situés dans les strates les plus profondes et les plus inaccessibles de notre planète sont-ils reliés à notre existence ? Pourquoi figurent-ils

Sur notre liste des « sans ça » ?

En 1917 un physicien allemand, Victor Hess, et son équipe, grâce à des compteurs embarqués à bord d’un ballon, ont la surprise de constater que la radioactivité naturelle, loin de s’atténuer avec la hauteur atteinte par la nacelle, augmente progressivement. C’est que notre planète est continuellement bombardée de particules chargées de très grande énergie, appelée « rayons cosmiques ».

Issu des explosions d’étoiles massives, ces particules sillonnent en permanence l’espace interstellaire et bombardent les corps célestes qui orbite dans la galaxie.

À cela il faut ajouter une découverte plus récente : celle du vent solaire. Les premières sondes lancées dans l’espace vers les années 1960 ont été accueillies par un flux de particules d’énergie plus faible que les rayons cosmiques mais en beaucoup plus grand nombre. Elles proviennent directement des couches superficielles de notre étoile. Elles diffusent rapidement dans l’ensemble du système solaire.

Pourquoi ces particules rapides n’atteignent elles pas (ou peu) la surface de notre planète ? C’est le champ magnétique terrestre qui, en les déviants, les repousse dans l’espace et nous met à l’abri de leur influence délétère. Mais pas totalement, comme le savent les hôtesses de l’air qui doivent comptabiliser et limiter, en conséquence, leurs heures de vol. Sans ce bouclier magnétique qui entoure notre planète, la vie, telle que nous la connaissons n’aurait jamais pu naître sur les continents.

Notons que la lune et mars, qui n’ont pas de champ magnétique, subissent de plein fouet ce bombardement. La vie y serait impossible. Et pourquoi n’ont-elles pas de champ magnétique ? À cause de leur petite taille. Mars est 10 fois moins massive que la Terre et la Lune 100 fois moins massive. En conséquence, elles ont dégagé leur chaleur initiale beaucoup plus rapidement que la terre. Rappelons que cette chaleur est responsable des mouvements de convection qui engendre le champ magnétique. Leur cœur est maintenant refroidi. […]

[…]

Bien sûr, cela ne durera pas indéfiniment. Comme les chaleurs initiales de la Lune et de Mars celle de la Terre s’épuise avec le temps. Mais les évaluations les plus crédibles nous permettent de compter encore sur quelques centaines de millions d’années de loyaux services de la chaleur centrale véhiculée par la tectonique des plaques. »

Il fallait que le centre de la terre reste chaud suffisamment longtemps pour que nous puissions apparaître lors de l’immense chaîne de l’évolution et rester un peu de temps à l’échelle cosmique.

<667>

Mercredi 16 mars 2016

Aucune séquence de réactions ne semblait être en mesure d’expliquer sa population dans l’Univers, sauf à faire appel à des coïncidences assez étonnantes quant aux valeurs numériques de différentes propriétés du noyau de carbone [qui depuis ont pu être mesurées et sont exactement celles qui rendent la chose possible] »

« La belle histoire » Page 24 & 25

L’atome est le constituant fondamental de la matière.

Au départ lors du big bang se sont créés les premiers atomes, les plus légers l’hydrogène puis l’hélium.

Le carbone est un atome plus lourd et c’est un élément essentiel de la vie.

Le corps humain contient, en effet, beaucoup de carbone, comme tout organisme vivant sur Terre.

Car le carbone est la base de toutes les formes de vie connues à ce jour.

Combiné notamment à l’hydrogène et à l’oxygène, il forme l’ossature de tous les organismes vivants que nous connaissons : protéines, ADN, membranes, etc.

C’est pourquoi la chimie du carbone est si importante et s’appelle « chimie organique » (la chimie des organismes, la chimie du vivant).

Or le carbone n’a pas été créé lors du big bang et sa création a nécessité des conditions très spécifiques.

Hubert Reeves l’explique comme cela :

« Je vais raconter un événement qui a fait beaucoup de bruit, il y a un demi-siècle quand, grâce aux progrès de la physique nucléaire de laboratoire, on a commencé à découvrir l’origine des éléments chimiques dans l’Univers.

L’astrophysicien anglais, Fred Hoyle, a formulé vers 1948 l’idée que les brasiers internes des étoiles, là où les températures sont assez élevées pour amorcer spontanément des réactions nucléaires, sont les foyers où les noyaux des atomes du cosmos sont engendrés.

Pour accréditer cette thèse, il fallait d’abord identifier les chaînes de réactions nucléaires spécifiques qui seraient responsables de chaque variété d’atome puis identifier les types d’étoiles dans lesquelles ces atomes avaient été produits. C’est d’ailleurs sur un des thèmes de cette enquête que j’ai fait ma thèse de doctorat en astrophysique nucléaire.

Un problème se posa bientôt concernant l’origine du carbone. Les connaissances de l’époque en physique nucléaire ne laissaient entrevoir pratiquement aucune possibilité de sa formation dans les étoiles.

Aucune séquence de réactions ne semblait être en mesure d’expliquer sa population dans l’Univers, sauf à faire appel à des coïncidences assez étonnantes quant aux valeurs numériques de différentes propriétés du noyau de carbone, propriétés encore non mesurées à cette époque.

Prenant acte du fait que le carbone est un des éléments les plus foisonnants dans l’Univers, Hoyle prédit que les coïncidences requises devaient se vérifier dans la réalité.

Son ami, le physicien américain William Fowler, le confirma bientôt par des expériences de laboratoire en Californie. Les propriétés du noyau de carbone mesurées en laboratoire sont exactement celles que Hoyle avait estimées pour rendre compte de son abondance. Ces réactions se produisent surtout dans les étoiles géantes rouges, comme Antarès, visible au Sud dans notre ciel d’été.

Que penser de cette prédiction réussie et de ces coïncidences étonnantes ?

On peut, bien sûr, faire appel au hasard.

Mais on peut aussi rester sur sa faim en se disant que le hasard a souvent le dos large.

Et, de surcroît, il faut prendre en considération le fait que le carbone est l’enfant chéri de Dame Nature pour construire la complexité. Il est l’élément clef de toutes les architectures moléculaires et de la vie sur Terre. Il est bien difficile d’imaginer comment la vie aurait pu apparaître sans lui.

Voici une excellente occasion de pratiquer le jugement réservé. »

Et bien sûr sans ces conditions étonnantes et spécifiques le carbone n’aurait pas pu être créé en masse, et sans ça nous ne serions pas là pour en parler.

<666>

Mardi 15 mars 2016

[ sans ça,] nous ne serions pas là ! »

« La belle histoire » Page 16 et 17

Voici comment Hubert Reeves raconte cet ajustement précis sans lequel nous ne serions pas là pour en parler :

« Voici une information qui n’a pas fini de faire parler d’elle. Elle nous est arrivée, d’une façon inattendue, du monde de l’informatique, de ce qu’on appelle souvent les broyeurs de chiffres.

On part du constat que le comportement de la matière du cosmos est contrôlé par quatre forces différentes :

- la force de gravité,

- la force électromagnétique,

- la force nucléaire forte

- la force nucléaire faible.

Chacune est caractérisée par son intensité et sa portée (la distance sur laquelle elle se fait sentir).

Les physiciens, qui aiment s’amuser avec des modèles numériques sur ordinateur, ont tenté de calculer comment la matière cosmique se serait comportée depuis le big bang si les propriétés de ces forces avaient été un tant soit peu différentes.

Là, surprise !

Les moindres variations résultaient souvent en univers bien différent du nôtre : il s’avérait parfaitement stériles.

Pas de galaxie, pas d’étoile, pas de planète, et surtout pas de vie !

Convenant, par exemple, d’augmenter, même de façon minime, l’intensité de la force nucléaire forte. Lors du big bang, tout l’hydrogène se serait transformé en hélium. Résultat : il n’y aurait pas d’étoile de longue durée comme le soleil pour veiller à l’éclosion de la vie et partout dans l’univers. Un monde sec et stérile.

Convenons à l’inverse qu’elle ait été un peu, très peu, plus faible. Résultat : les noyaux atomiques seraient beaucoup moins stables. Un grand nombre se désintégrerait spontanément et la matière serait hautement radioactive, trop instable pour permettre la vie.

Supposons maintenant que la force de gravité soit un tantinet plus faible. Un univers soumis à ces conditions aurait suivi un parcours semblable au nôtre : expansion, refroidissement, obscurcissement.

Mais aucune galaxie, aucune étoile, aucune planète ne se serait formée. La matière serait restée indéfiniment dans son état de dispersion initiale.

À l’opposé, une minime intensification de la gravité aurait accru la vitesse de formation des étoiles qui se seraient par la suite rapidement transformée en stérile trou noir. Et la liste est longue des exemples d’effets semblables sur les autres forces.

En peu de mots les forces qui régissent la matière semblent finement « ajustées » pour l’apparition de la complexité, de la vie et de l’intelligence dans l’univers.

Étonnant non ?

Évidemment les réactions n’ont pas manqué, les interprétations sont nombreuses et les débats sont animés. Mais la réalité de ces concordances très généralement admises par les astrophysiciens. »

Et, bien sûr, sans ça, nous ne serions pas là !

<665>

Lundi 14 mars 2016

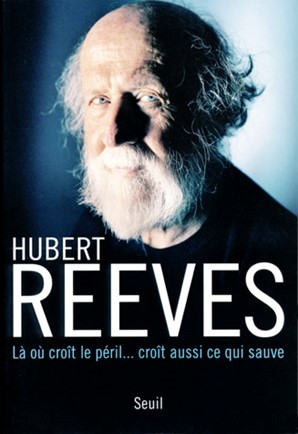

Récemment j’ai lu un petit livre très intéressant de ce grand pédagogue scientifique qu’est Hubert Reeves.

Comme exergue de ce mot du jour je ne peux pas utiliser son titre, car il s’agit du vers du poète allemand Hölderlin : « Là où croit le péril, croît aussi ce qui sauve » qui a déjà été utilisé comme mot du jour du Mardi 27 août 2013.

Alors j’ai pris la première phrase du livre qui est ce vers d’Aragon que j’ai évoqué dans un mot du jour récent (2 février 2016) consacré à Jean d’Ormesson mais que je n’avais pas utilisé comme mot du jour.

Alors j’ai pris la première phrase du livre qui est ce vers d’Aragon que j’ai évoqué dans un mot du jour récent (2 février 2016) consacré à Jean d’Ormesson mais que je n’avais pas utilisé comme mot du jour.

J’avais d’ailleurs cité le poème dans son intégralité et sa source : « Les yeux et la mémoire – Chant II – 1954 »

Hubert Reeves a écrit ce livre « Là où croit le péril …croît aussi ce qui sauve » en 2013, il avait déjà 81 ans et consacre désormais toute son énergie à œuvrer pour une prise de conscience écologique.

C’est le sujet de ce livre qui est divisé en 3 parties :

D’abord la belle histoire, histoire de l’émergence de la vie, de la complexité et de l’homme dans un monde qui, sans une accumulation de coïncidence, aurait dû être stérile.

Ensuite, la moins belle Histoire, celle d’une espèce, la nôtre, qui a eu, aujourd’hui comme hier, des rapports si conflictuels avec la nature qu’elle l’a progressivement détruit au risque de briser l’équilibre fragile auquel elle doit sa survie.

Car, même si tout s’est accéléré avec l’ère industrielle et la société de consommation, pour Hubert Reeves, l’affaire ne date pas d’hier, loin de là.

La 3ème partie s’appelle le réveil vert car l’astrophysicien pense déceler, dans une série d’évolutions sociétales, d’initiatives et d’expériences individuelles apparues depuis la première moitié du XIXe siècle, une prise de conscience qui pourrait constituer notre planche de salut.

Ce qui m’a le plus ébloui dans ce livre, c’est « la belle histoire ». Toutes ces choses pour lesquelles Hubert Reeves écrit

« Sans ça nous ne serions pas là pour en parler ».

Je reviendrai dans les prochains jours de la semaine à certains de ces « sans ça » avec cette belle philosophie du scientifique :

« J’observe le phénomène et je réserve mon jugement. »

Il présente l’ensemble de sa réflexion dans une conférence à Rennes que vous trouverez <ici>

( Attention la vidéo se déroule un long moment sans qu’il ne se passe rien, il faut se positionner à la 30ème minute.

<664>