« Ne recherchez pas les récompenses, l’argent ou la gloire. Faites de votre mieux et soyez satisfaits. Dans cette société de l’apparence, ce n’est pas votre look qui doit compter, mais bien la valeur que vous générez. »

Katalin Kariko, chercheuse conseillant des jeunes chercheuses et chercheurs

Aujourd’hui je vais parler d’une femme scientifique assez extraordinaire. Elle possède bien sûr l’intelligence qui lui permet l’efficacité, mais aussi la persévérance qui lui a permis de poursuivre sa route malgré l’indifférence, quelquefois l’hostilité et aussi la trahison. Maintenant, au bout de la réussite et du succès elle exprime des valeurs que je trouve convaincantes.

Mais pour raconter cette histoire et en comprendre certains aspects, il faut revenir un peu dans le passé

Au départ, il y a eu la découverte de l’ADN. Il existe encore des livres ou des sites qui écrivent sans sourciller que l’ADN a été découverte par le biochimiste américain James Watson et le biologiste britannique Francis Crick. C’est une affirmation triplement fausse.

Au départ, il y a eu la découverte de l’ADN. Il existe encore des livres ou des sites qui écrivent sans sourciller que l’ADN a été découverte par le biochimiste américain James Watson et le biologiste britannique Francis Crick. C’est une affirmation triplement fausse.

Premièrement parce que on parlait d’ADN avant eux et que de très nombreux scientifiques ont travaillé sur ce sujet avant que ces deux scientifiques publient leur article célèbre, en 1953, dans la revue Nature.

<Wikipedia> cite avant 1953 :

« L’ADN a été isolé pour la première fois en 1869 par le biologiste suisse Friedrich Miescher sous la forme d’une substance riche en phosphore.»

Et on apprend aussi qu’en 1878, le biochimiste allemand Albrecht Kossel isola un des composants essentiels : « les acides nucléique ». En 1919, le biologiste américain Phoebus Levene suggéra que l’ADN consistait en une chaîne de nucléotides unis les uns aux autres. En 1937, le physicien et biologiste moléculaire britannique William Astbury montra grâce aux rayons X que l’ADN possède une structure ordonnée. Et probablement qu’il y en eut encore beaucoup d’autres qui participèrent à cette découverte majeure de l’organisation de la vie.

Donc ils ne furent pas les premiers.

Deuxièmement, l’article de 1953 ne relate pas la découverte de l’ADN mais la description de sa structure en double hélice.

Et troisièmement, ce n’est même pas eux qui découvrirent la structure en double hélice.

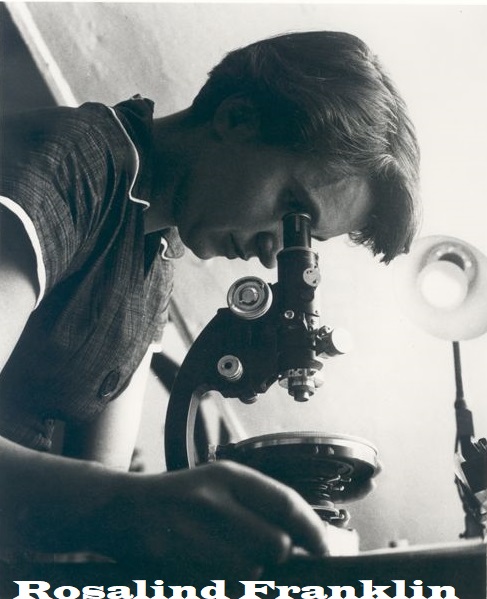

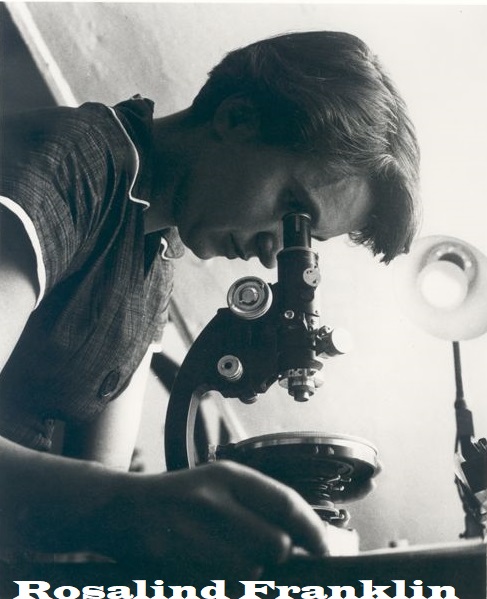

Ce fut une femme avec d’autres collaborateurs qui peut être créditée de cette découverte : Rosalind Franklin. Je cite encore Wikipedia :

Ce fut une femme avec d’autres collaborateurs qui peut être créditée de cette découverte : Rosalind Franklin. Je cite encore Wikipedia :

« En mai 1952, l’étudiant britannique Raymond Gosling, qui travaillait sous la direction de Rosalind Franklin dans l’équipe de John Randall, prit un cliché de diffraction aux rayons X (le cliché 51181) d’un cristal d’ADN fortement hydraté. Ce cliché fut partagé avec Crick et Watson à l’insu de Franklin et fut déterminant dans l’établissement de la structure correcte de l’ADN. Franklin avait par ailleurs indiqué aux deux chercheurs que l’ossature phosphorée de la structure devait être à l’extérieur de celle-ci, et non près de l’axe central comme on le pensait alors. Elle avait de surcroît identifié le groupe d’espace des cristaux d’ADN, qui permit à Crick de déterminer que les deux brins d’ADN sont antiparallèles. .[

Rosalind Franklin mourut en 1958 d’un cancer et ne reçut donc pas le prix Nobel de physiologie ou médecine décerné en 1962, « pour leurs découvertes relatives à la structure moléculaire des acides nucléiques et leur importance pour le transfert de l’information génétique dans la matière vivante », à Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkin, qui n’eurent pas un mot pour créditer Franklin de ses travaux ; le fait qu’elle n’ait pas été associée à ce prix Nobel continue de faire débat. »

J’avais déjà évoqué cette histoire, le destin de Rosalind Franklin morte à 37 ans, d’un cancer de l’ovaire, probablement lié à la surexposition aux radiations lors de ses recherches lors d’un mot du jour de 2018 : « Ni vues ni connues »

ADN signifie Acide DésoxyriboNucléique, et constitue la molécule support de l’information génétique héréditaire.

Et les biologistes ont alors poursuivi ce plan de recherche extraordinaire décortiquer totalement le génome humain, c’est-à-dire la séquence de gène qui se trouve sur la macromolécule d’ADN et qui est reproduit à l’identique pour chaque individu dans chacune de ses cellules.

Et c’est ainsi que fut lancé le projet génome humain (en anglais, Human Genome Project ou HGP) fin 1988 pour établir le séquençage complet de l’ADN du génome humain. Ce projet s’acheva en 2004.

Le génome humain était connu dans son intégralité.

Et les scientifiques qui savaient à quoi servait chaque gène et savaient modifier un gène ont cru que en travaillant sur l’ADN ils pourront guérir de très nombreuses maladies.

Tous allaient dans ce sens, sauf quelques-uns comme Katalin Kariko, la femme qui est au centre de ce mot du jour..

J’ai acheté et lu avec beaucoup d’intérêt le magazine « Le Point » du 28 janvier 2021 : « Comment l’ARN va changer nos vies »

J’ai acheté et lu avec beaucoup d’intérêt le magazine « Le Point » du 28 janvier 2021 : « Comment l’ARN va changer nos vies »

Ce numéro essaie d’expliquer de manière assez savante ce que fait ce qu’est l’ARN.

Mon propos n’est pas d’expliquer l’aspect technique de ces découvertes mais plutôt de m’intéresser au destin de cette formidable hongroise.

Et aussi de m’interroger de manière assez philosophique sur cet aveuglement de ces scientifiques qui pensaient qu’en ayant décrypter le génome humain et en ayant la possibilité de le modifier grâce aux « ciseaux génétiques », dont le petit nom est « CRISPR associated protein 9 » abrégé en <Cas9> et qui est une protéine qui possède la capacité à couper l’ADN, ils avaient fait le plus grand pas vers … vers quoi d’ailleurs ? Probablement vers « homo deus » pour reprendre le concept de Yuval Noah Harari.

Je me souviens encore de cette parole désabusée d’une scientifique le matin, à France Inter, qui a dit « Finalement on n’a pas beaucoup avancé »

Je me permets une petite explication personnelle.

Dans l’esprit hiérarchisé d’homo sapiens, cet inventeur du Dieu tout puissant, trouver l’élément central autour duquel toutes les caractéristiques humaines sont définies devaient permettre de tout maîtriser. Comme dans un ordinateur maîtriser le code.

Mais visiblement cela ne marche pas comme cela. Car il y a énormément d’interactions entre les gènes et même au-delà avec l’environnement qui explique le fonctionnement de l’être humain. Les scientifiques explorent une autre discipline qui a pour nom « L’épigénétique ».

C’est en fait que notre système humain n’est pas très hiérarchique, mais plutôt transversale.

Et l’acide ribonucléique (ARN) qui est très proche chimiquement de l’ADN et si je comprends bien une copie d’une partie de l’ADN intervient pour créer de l’interaction à l’intérieur de notre corps.

Il existe plusieurs types d’ARN mais celui sur lequel a travaillé Katalin Karibo est l’ARN messager, abrégé en ARNm.

Mais comme je l’ai annoncé et aussi pour ne pas me retrouver au-delà de mon seuil de compétence, je n’entrerai pas davantage dans les détails techniques.

Certaines explications se trouvent dans le Point du 28 janvier 2021.

Pour lire ce numéro du Point il faut l’avoir acheté en version papier comme moi ou être abonné à la version en ligne.

Mais sur cette page une vidéo qui explique en moins de 5 minutes le lien entre l’ADN et l’ARN : <Il y a beaucoup de fantasmes autour du vaccin contre la COVID>

Bruno Pitard directeur de recherche au CNRS ose cette histoire que je comprends :

« Vous prenez un bon vieux livre en papier, lui c’est l’ADN, et puis vous lisez un chapitre à voix haute. Les paroles qui sortent de votre bouche, c’est l’ARN messager. Si quelqu’un entend vos paroles, il reçoit le message, mais une fois entendues, ces paroles disparaissent et en aucun cas les paroles prononcées ne changeront le texte de votre livre en papier. »

Cet autre article du Point décrit de manière assez compréhensible : «Pourquoi le vaccin à ARN est une véritable révolution » par rapport aux autres techniques vaccinales et son processus de fonctionnement.

Mais revenons à Katalin Karibo qui ne veut pas travailler sur l’ADN et préfère l’ARN. Elle trouvait dangereux de travailler directement sur le code génétique

Un article de <l’Obs>Publié le 17 décembre 2020 précise :

« A la fin des années 1980, la communauté scientifique n’avait d’yeux que pour l’ADN, qu’on voyait potentiellement capable de transformer les cellules et, de là, soigner des pathologies comme le cancer ou la mucoviscidose.

Katalin Kariko, elle, s’intéressait à l’ARN messager, l’imaginant fournir aux cellules un « mode d’emploi » leur permettant ensuite de fabriquer elles-mêmes les protéines thérapeutiques. Une solution permettant d’éviter de modifier le génome des cellules, au risque d’introduire des modifications génétiques incontrôlables. »

Elle est chercheuse dans un laboratoire de recherche, en Hongrie communiste. Elle a une vie confortable mais les moyens dont elle dispose pour poursuivre ses recherches sur l’ARN sont trop limités.

Dans son entretien au Point elle déclare

« Quitter la Hongrie en 1985 a été une décision difficile, j’adorais mon labo. »

Elle a voulu venir en France, on ne comprend pas bien pourquoi cela n’a pas eu lieu.

« J’ai été candidate à un poste en France, à Montpellier, au sein du laboratoire de Bernard Lebleu, mais il était encore très difficile, à l’époque d’accéder à des centres de recherche d’Europe de l’Ouest depuis la Hongrie »

Et quand les journalistes posent cette question disruptive : « Que pensez-vous du paysage de la biotech en France ? », sa réponse est douloureuse pour nous les français :

« La France, c’est un beau pays pour les vacances d’été. Mais essayez donc de comprendre pourquoi les français ont dû venir ici, aux Etats-Unis ? Pourquoi Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, ne dirige pas une entreprise française en France pour mettre au point les vaccins ? Pourquoi il n’y a plus de sociétés comme BioTech en France ? Je pense que c’est à cause du financement. [Aux Etats-Unis] avec le capital-risque on donne davantage aux petites entreprises. C’est sans doute une question de culture, qui n’existe peut-être pas en Europe. Ici, les gens investissent plus dans les biotechnologies, parfois dans 30 entreprises différentes, et si une réussit, tant mieux. Quand une piste mérite d’être explorée, on poursuit. »

Elle est donc partie avec sa famille aux Etats-Unis, à Philadelphie. Et elle a pris un énorme risque :

Elle est donc partie avec sa famille aux Etats-Unis, à Philadelphie. Et elle a pris un énorme risque :

« En Hongrie nous avions un nouvel appartement confortable, j’avais ma propre machine à laver, à Philadelphie je lavais mon linge la nuit dans un sous-sol. Mais j’étais convaincue que la situation allait s’améliorer que tout était possible. Si j »étais restée en Hongrie, je serais devenue cynique, aigrie, médiocre. »

Mais aux Etats-Unis elle se heurte au scepticisme par rapport à ses recherches sur l’ARN, dans un monde scientifique qui ne jure que par l’ADN

Le Point raconte :

« A l’université Temple, à Philadelphie, où elle atterrit, elle passe vite d’une période de grâce au placard. Cinq ans plus tard, elle rejoint l’université de Pennsylvanie. A l’époque, la mode est à l’ADN. Jugeant trop dangereuse sa manipulation, elle préfère persévérer dans ses recherches sur L’ARN en demandant une bourse dédiée. Résultat, elle est rétrogradée au rang de simple chercheuse. Une nouvelle fois :direction placard. »

Mais elle continuera sans se décourager. Elle rencontrera Drew Weissman avec qui elle collaborera beaucoup.

Ce sera un chemin compliqué pavé d’embuches.

Dans ma langue de béotien, je dirai l’ARN ne se laisse pas apprivoiser facilement, il faut l’isoler, agir sur lui et enfin maîtriser les effets induis.

L’article de <l’Obs>, déjà cité, précise :

Mais l’ARN messager n’était pas non plus dénué de problèmes : il suscitait de vives réactions inflammatoires, étant considéré comme un intrus par le système immunitaire.

Avec son partenaire de recherche, le médecin immunologiste Drew Weissman, Katalin Kariko parvient progressivement à introduire de mini-modifications dans la structure de l’ARN, le rendant plus acceptable par le système immunitaire. Leur découverte, publiée en 2005, marque les esprits, extirpant – un peu – Katalin Kariko de l’anonymat.

Puis, ils franchissent un nouveau palier, en réussissant à placer leur précieux ARN dans des « nanoparticules lipidiques », un enrobage qui leur évite de se dégrader trop vite et facilite leur entrée dans les cellules. Leurs résultats sont rendus publics en 2015. »

Elle travaille très dur et n’est pas à l’abri de manœuvres à la limite de l’honnêteté : Après avoir publié avec Drew Weissman, dans le cadre de l’Université de Pennsylvanie, un article fondamental sur l’ARN, l’université de Pennsylvanie a déposé un brevet lié à l’invention des deux chercheurs et a négocié la vente de ce brevet avec une autre société :

« Nous étions furieux. [La société acheteuse] a même cherché à nous vendre une sous licence de ce brevet ! Habituellement on confie la licence d’un brevet à ses inventeurs. Après tout, nous en savions plus sur l’ARN messager (ARNm) que n’importe qui d’autre et nous étions susceptibles d’en tirer le maximum, mais l’université n’était pas de cet avis »

Et bien sûr elle raconte aussi les humiliations, la sous valorisation systématique elle était étrangère, venant d’un pays communiste et …une femme. L’Obs raconte :

« La biochimiste se garde de tout triomphalisme mais conserve une pointe d’amertume en se remémorant les moments où elle s’est sentie sous-estimée : une femme née à l’étranger dans un univers masculin où, à la fin de certaines conférences d’experts, on lui demandait : « Où est votre superviseur ? ».

« « Ils pensaient toujours : « cette femme avec un accent, il doit y avoir quelqu’un derrière, quelqu’un de plus intelligent. » » »

Et finalement elle intégrera la start up allemande BioNtech en 2013. Cette petite entreprise innovante a été créée en 2008, par un couple de scientifiques d’origine turque : Uğur Şahin , professeur d’oncologie à la 3e clinique médicale de l’université Johannes-Gutenberg de Mayence et son épouse Özlem Türeci médecin, chercheuse en immunologie.

C’est cette petite société qui a mis au point le vaccin Pfizer-BioNTech, Pfizer étant simplement le financeur.

Bruno Pitard directeur de recherche au CNRS fait ce constat dans « le Point » :

« C’était trop innovant pour les grands groupes ; la preuve ce sont les biotechs qui ont continué »

Et nous arrivons à la conclusion de l’article du Point qui est le cœur de ce que j’ai envie de partager aujourd’hui :

Avec plus de financements, de nouvelles découvertes pourraient-elles être réalisées pour soigner d’autres maladies grâce à l’ARNm

C’est un sujet auquel j’ai souvent réfléchi et je peux vous dire que ce n’est pas qu’une question d’argent. Si les scientifiques pouvaient mettre de côté leur ego, partager leurs informations, nous pourrions nous attaquer à d’autres maladies. Le système n’est pas optimal. Les spécialistes ne partagent pas car ils sont en compétition. Les trois sociétés que sont CureVac, BioNTech et Moderna organisent depuis 2013 des échanges académiques au sujet de l’ARNm auxquels j’ai participé. Nous avons partagé de nombreuses données avec des japonais, des coréens et des chinois. Mais il est extrêmement difficile de coordonner les recherches et de convaincre l’ensemble des acteurs que la coopération est la meilleure des stratégies. »

Nous en revenons à l’exemple du professeur et de son expérience avec les ballons qui montraient que la coopération était le meilleur système. Mais ce n’est pas celui qui est imposé par le marché.

Et Katalin Kariko ajoute :

« Il est urgent d’investir dans la recherche-fondamentale et appliquée-et de faire en sorte que les enfants aient envie de devenir chercheurs. Il y a tant de choses à découvrir »

Et elle évoque aussi le livre qui l’a le plus inspirée :

Et elle évoque aussi le livre qui l’a le plus inspirée :

« Le livre qui m’a le plus marquée alors que j’étais au lycée est « le stress de la vie » du hongrois Hans Selye. Il est le premier à avoir appliqué le terme « stress » au corps humain, alors qu’il était employé essentiellement en physique. Sa théorie ? Les gens gâchent du temps et leur vie avec des regrets. Si j’ai persévéré sur l’ARN alors que personne n’y croyait, c’est parce que je n’ai pas attendu qu’on me tape sur l’épaule pour me dire « Katie, tu fais du bon boulot ! ». Je savais ce que je faisais était bien. »

Et voici le conseil qu’elle donne aux jeunes chercheurs :

« Ne recherchez pas les récompenses, l’argent ou la gloire. Faites de votre mieux et soyez satisfaits. Dans cette société de l’apparence, ce n’est pas votre look qui doit compter, mais bien la valeur que vous générez. La gloire immédiate n’a pas d’importance. Parfois, on travaille pendant des mois, des années avant d’obtenir un résultat. S’il n’y avait pas eu cette pandémie, personne ne saurait qui je suis – et cela m’irait très bien. »

Jamais elle n’abandonnera la recherche. :

« Aujourd’hui, j’ai assez d’argent pour pouvoir me permettre de ne rien faire, de trainer chez moi. Pourtant, je n’ai jamais arrêté de travailler ! J’ai toujours un objectif, un nouveau projet qui me motive. Je pense encore pouvoir apporter ma pierre à des édifices de recherche. Un jour, je m’effondrerai au milieu de mes recherches .. »

Ainsi parle Katalin Kariko.

Beaucoup pense qu’elle aura le Prix Nobel. Celui dont Rosalind Franklin fut privé.

<1538>

Je vais prendre quelques jours de congé du télétravail et des mots du jour.

Le prochain mot du jour devrait être publié le 22 mars.

Il a été réalisé par Jean-Albert Lièvre et il est sorti en salle début février.

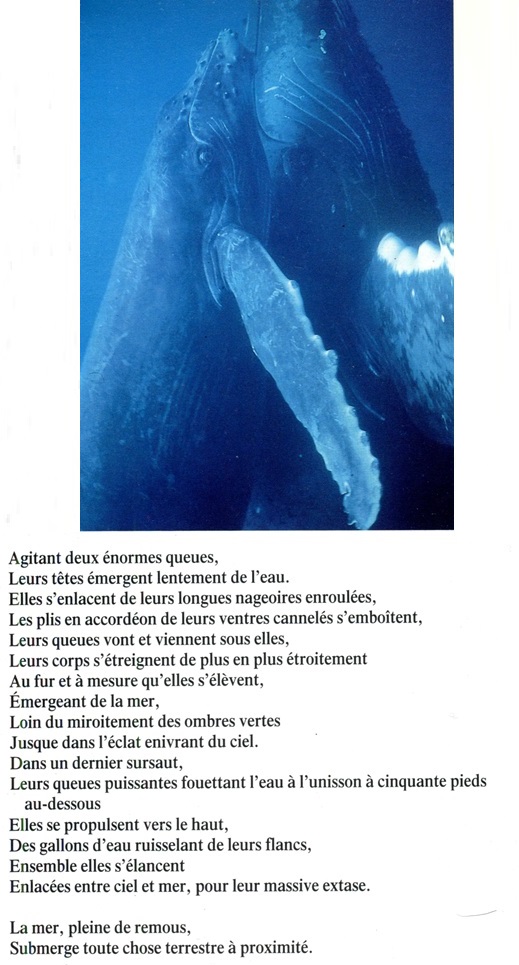

Il a été réalisé par Jean-Albert Lièvre et il est sorti en salle début février. Je crois que le documentaire est une invitation à lire ce livre qui est un long poème en prose, un hymne à la beauté, à l’intelligence et à la majesté de ce grand mammifère : la baleine.

Je crois que le documentaire est une invitation à lire ce livre qui est un long poème en prose, un hymne à la beauté, à l’intelligence et à la majesté de ce grand mammifère : la baleine. C’est ainsi que les baleines piègent le plancton : les crevettes arctiques, le krill, les papillons de mer.Leur énorme oreille est vingt fois plus sensible que celle de l’homme. Parce que : « La baleine se meut dans une mer de sons »

C’est ainsi que les baleines piègent le plancton : les crevettes arctiques, le krill, les papillons de mer.Leur énorme oreille est vingt fois plus sensible que celle de l’homme. Parce que : « La baleine se meut dans une mer de sons » Livre d’une beauté magique, d’une science confondante qui nous permet d’approcher et d’un peu mieux comprendre ce mammifère qui a choisi de vivre dans l’eau, qui ne se comporte pas comme homo sapiens et qui fait tant de bien à la terre.

Livre d’une beauté magique, d’une science confondante qui nous permet d’approcher et d’un peu mieux comprendre ce mammifère qui a choisi de vivre dans l’eau, qui ne se comporte pas comme homo sapiens et qui fait tant de bien à la terre.

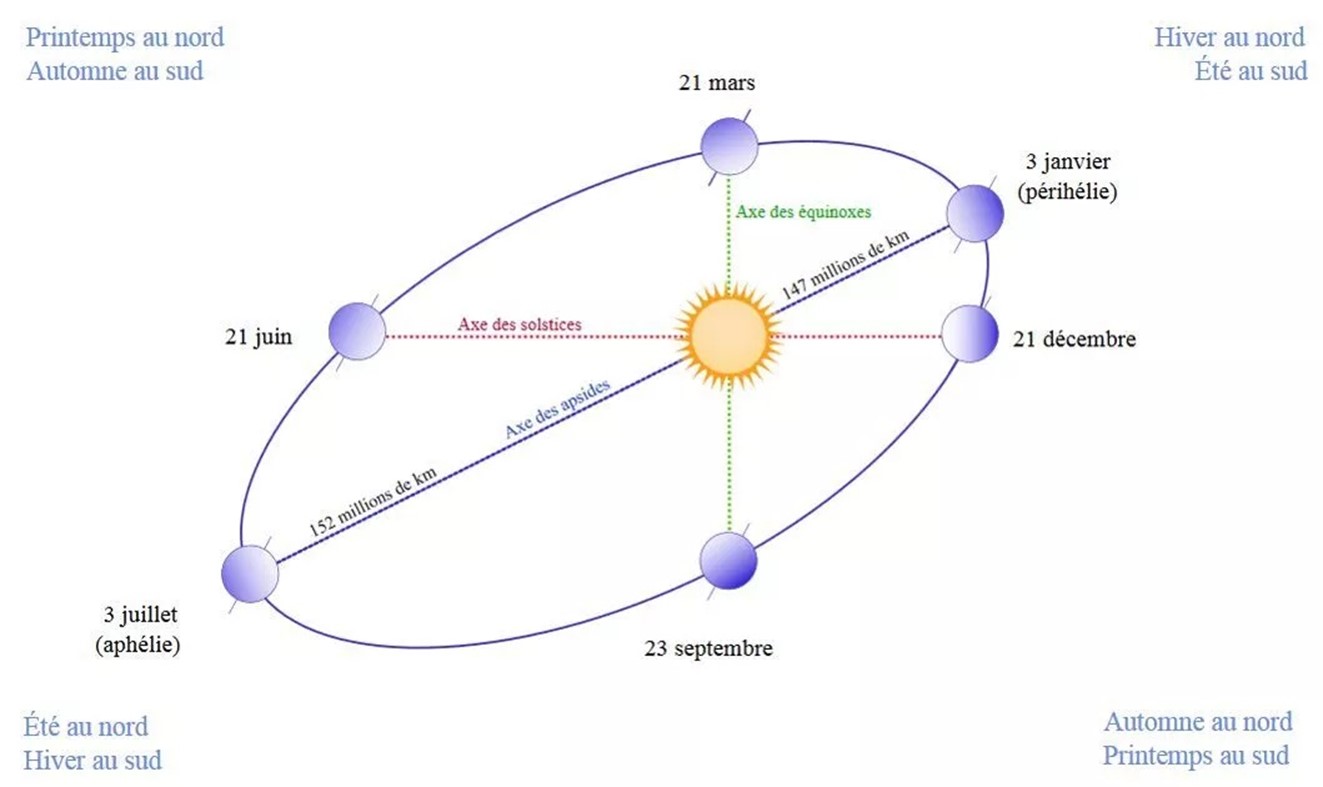

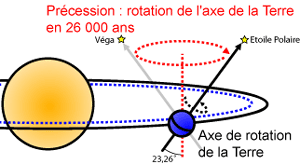

Et le site belge apporte encore un troisième paramètre appelé «

Et le site belge apporte encore un troisième paramètre appelé «

Et quand Axel Kahn dit « on a foiré », c’est sans doute vrai mais la question est comment faire pour ne plus foirer […]

Et quand Axel Kahn dit « on a foiré », c’est sans doute vrai mais la question est comment faire pour ne plus foirer […]

Au départ, il y a eu la découverte de l’ADN. Il existe encore des livres ou des sites qui écrivent sans sourciller que l’ADN a été découverte par le biochimiste américain James Watson et le biologiste britannique Francis Crick. C’est une affirmation triplement fausse.

Au départ, il y a eu la découverte de l’ADN. Il existe encore des livres ou des sites qui écrivent sans sourciller que l’ADN a été découverte par le biochimiste américain James Watson et le biologiste britannique Francis Crick. C’est une affirmation triplement fausse. Ce fut une femme avec d’autres collaborateurs qui peut être créditée de cette découverte : Rosalind Franklin. Je cite encore Wikipedia :

Ce fut une femme avec d’autres collaborateurs qui peut être créditée de cette découverte : Rosalind Franklin. Je cite encore Wikipedia :