Michel Rocard avait énoncé cette vérité de vie, les deux ou trois plus beaux moments de votre vie n’ont jamais rien à voir avec l’argent.

Et, chacun de s’interroger : mais si je me penche sur ma vie : quels en sont les plus beaux instants ?

Pour moi, je n’ai pas de doute : ces deux plus beaux moments, je les ai vécus 12 Rue du Coq Français dans la petite commune « Les Lilas » en Seine Saint Denis. le premier a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 juin 1991 et le second dans la soirée du 10 janvier 1994.

L’écrin magnifique, magnifique parce qu’il était rempli de l’humanité, de la qualité d’écoute, du dévouement et de la chaleur des personnes qui travaillaient là où ces évènements se sont déroulés, portait le doux nom de « Maternité des Lilas. »

La maternité des Lilas va définitivement fermer ses portes ce 31 octobre 2025.

La maternité des Lilas va définitivement fermer ses portes ce 31 octobre 2025.

Il y eut tant de menaces et de luttes pour la maintenir en activité, que beaucoup pensaient qu’elle avait déjà fermé. Ce n’était pas le cas, c’est aujourd’hui que cette aventure de 61 ans va définitivement se terminer.

La maternité des Lilas a été fondée en 1964 par la comtesse Colette de Charnières avec un statut de clinique privée. Elle poursuivait le même objectif que la maternité des bluets située 9, rue des Bluets dans le 11e arrondissement, refuser ce commandement que l’homme, qui a écrit le texte de la Genèse, fait dire à dieu :

« Il dit à la femme: J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, »

La Bible du Semeur 2015 – Genèse 3-16

L’accouchement sans douleur est un ensemble de techniques visant à supprimer l’angoisse et les douleurs de l’accouchement par une préparation durant la grossesse et l’utilisation de techniques complémentaires pendant l’accouchement, et par la création d’un rapport de confiance et de collaboration entre l’équipe médicale et la mère. Ces techniques ont été développées principalement au Royaume-Uni et en URSS au milieu du XXe siècle.

La France était en retard sur ces méthodes. Cette évolution a été introduite en France grâce aux communistes et à la CGT. Le médecin qui en a été le moteur fut le docteur Fernand Lamaze, chef de service de la maternité des Bluets, ouverte en novembre 1947, réalisation sociale des syndicats CGT de la Métallurgie de la région parisienne.

En 1950, le docteur Lamaze avait lu un rapport du professeur russe A.P. Nikolaiev sur la doctrine du physiologiste Pavlov, basée sur la découverte de l’intervention du système nerveux supérieur dans les grandes fonctions de l’organisme ; Nikolaiev démontrait qu’une éducation psychique de la femme enceinte pouvait lui permettre d’accoucher sans douleur.

En 1951 lors d’une mission médicale, F. Lamaze assiste à un accouchement naturel sans douleur, ce qui se pratiquait couramment en URSS :

« Ce fut pour moi un véritable bouleversement de voir cette femme accoucher sans aucune manifestation douloureuse… tous ses muscles étaient relâchés… pas la moindre angoisse dans ses yeux, pas un cri, pas la moindre goutte de sueur ne perlait sur son front, pas une seule contraction du visage. Le moment venu, elle a fait les efforts de pousser sans aucune aide, dans un calme absolu…Après avoir été le témoin d’une chose pareille, je n’avais plus qu’une préoccupation : transplanter cela en France et… cela devenait pour moi une idée fixe »

Il va pouvoir introduire cette méthode avec un confrère, le docteur Vellay, grâce à l’engagement militant de femmes et de membres de la CGT, dans le cadre de la maternité des Bluets.

Mais des forces réactionnaires, probablement marquées par la Genèse, s’opposent à ces évolutions. À deux reprises, Lamaze et Vellay sont traduits devant le Conseil de l’ordre des Médecins. Enfin, ils seront blanchis en 1954.

Et preuve qu’il ne faut pas désespérer de l’Eglise, le 8 janvier 1956, le pape Pie XII crée la surprise en prenant position en faveur de l’accouchement sans douleur devant sept cents gynécologues et médecins. Il déclare :

« la méthode est irréprochable du point de vue moral ».

Si vous voulez en savoir davantage : « https://francearchives.gouv.fr/pages_histoire/40009 »

La Maternité des Lilas va s’inscrire dans ce mouvement.

La Maternité des Lilas va s’inscrire dans ce mouvement.

Quand en 1991, il fallu choisir une maternité, pour Annie et moi, il n’y avait aucun doute il nous fallait choisir entre ces deux établissements. Finalement, ce fut la maternité des Lilas.

L’accompagnement dont nous avons pu bénéficier jusqu’à l’accouchement fut incroyable.

Nous savions que s’il y avait des difficultés il serait possible de rapidement mobiliser des équipes médicales. Mais quand ce n’était pas nécessaire, ce qui fut notre cas, il n’y avait que l’humain, le toucher, la respiration, la confiance et le miracle de la vie qui naissait au milieu d’un petit groupe d’humains, beaucoup de femmes, mais le père avait toute sa place.

L’accouchement sous péridurale qui existait depuis 1975 était possible, mais le plus souvent inutile : les techniques naturelles apprises étaient suffisantes pour que ce moment de joie fut sans douleur. Le cœur de tout cela était de faire de cet instant : l’arrivée au monde d’un petit humain, non un acte exclusivement technique mais avant tout, un acte d’humanité dans lequel un petit groupe relié par l’amour, la bienveillance, l’attention accueillait, en son sein, un nouveau petit être, une nouvelle vie.

Pour la naissance de 1991 nous habitions près de la Place d’Italie à Paris. En fin de cette année nous avons déménagé dans une résidence, avenue Jean Moulin à Montreuil sous bois. Nous avons eu la surprise d’apprendre, peu à peu, que tous les parents que nous fréquentions régulièrement, étaient allés à la maternité des Lilas, sauf un couple qui était allé à la maternité des Bluets.

Pour la naissance de 1991 nous habitions près de la Place d’Italie à Paris. En fin de cette année nous avons déménagé dans une résidence, avenue Jean Moulin à Montreuil sous bois. Nous avons eu la surprise d’apprendre, peu à peu, que tous les parents que nous fréquentions régulièrement, étaient allés à la maternité des Lilas, sauf un couple qui était allé à la maternité des Bluets.

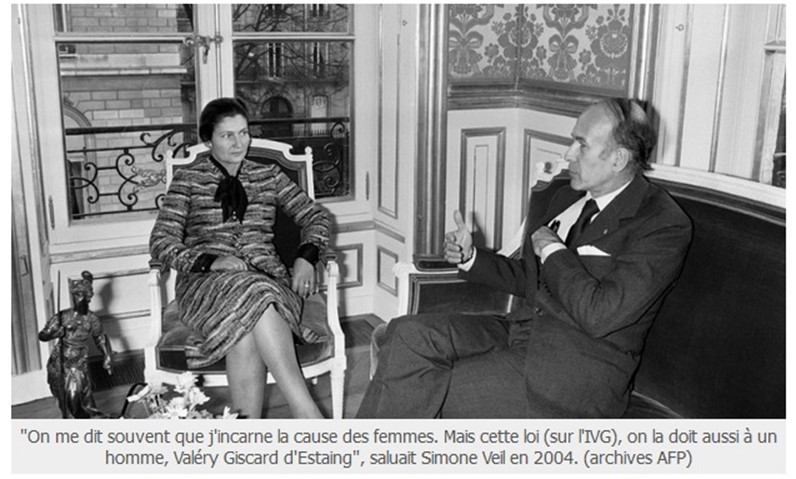

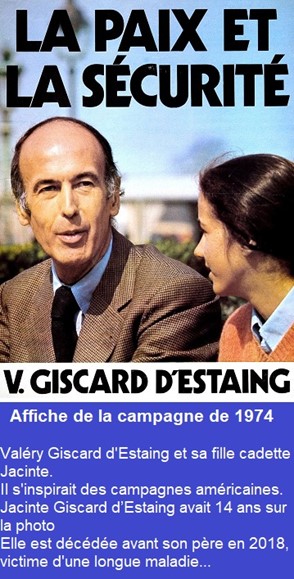

En 61 ans d’existence, l’établissement a été pionnier dans le féminisme en étant un haut lieu de l’accouchement physiologique, qui se veut le plus naturel et le moins médicalisé possible. Il a aussi pratiqué des avortements clandestins avant la Loi Veil. Il continuait aujourd’hui de pratiquer de nombreux IVG. En 1990, la maternité des Lilas a fait l’objet d’une attaque du mouvement américain pro-life « commando anti-IVG ». Toujours à la pointe de la lutte pour le droit des femmes de disposer de leur corps, l’établissement a embrassé plus récemment les luttes LGBT.

Le 1er juillet 2025, l’agence régionale de santé avait annoncé sa fermeture pour plusieurs raisons : une baisse d’activité, la perte de sa certification par la Haute Autorité de santé et des difficultés financières.

Les médias se font l’écho de ce jour de deuil qui voit la fermeture de cet établissement de lumière par manque d’argent. Michel Rocard avait raison, toutefois l’argent est quelquefois nécessaire pour rendre possible les choses belles et remarquables.

France info écrit « Pourquoi la fermeture de la maternité des Lilas suscite tant d’émotions et de regrets.»

La station ICI donne la parole à une maman qui a accouché dans ce lieu : « C’était tellement humain cette maternité, on se sentait comme à la maison ».

Libération publie aussi des témoignages : «Là-bas, je n’étais pas qu’un numéro».

Et le titre de l’article du Monde pour informer sur cette évènement : « Mobilisation contre la fermeture imminente de la maternité des Lilas, pionnière du féminisme ».

Je ne peux m’empêcher d’être triste qu’un tel établissement où les femmes se sentaient respectées, écoutées et accompagnées et où les pères avaient leur place aussi, ne puissent plus continuer à exercer sa noble mission.

Après le refus par Gisèle Pelicot du huis clos, « le nouvel obs » a compté 165 médias dont 76 médias étrangers qui ont suivi le procès. Les derniers jours à l’approche du verdict, des médias s’accréditaient encore.

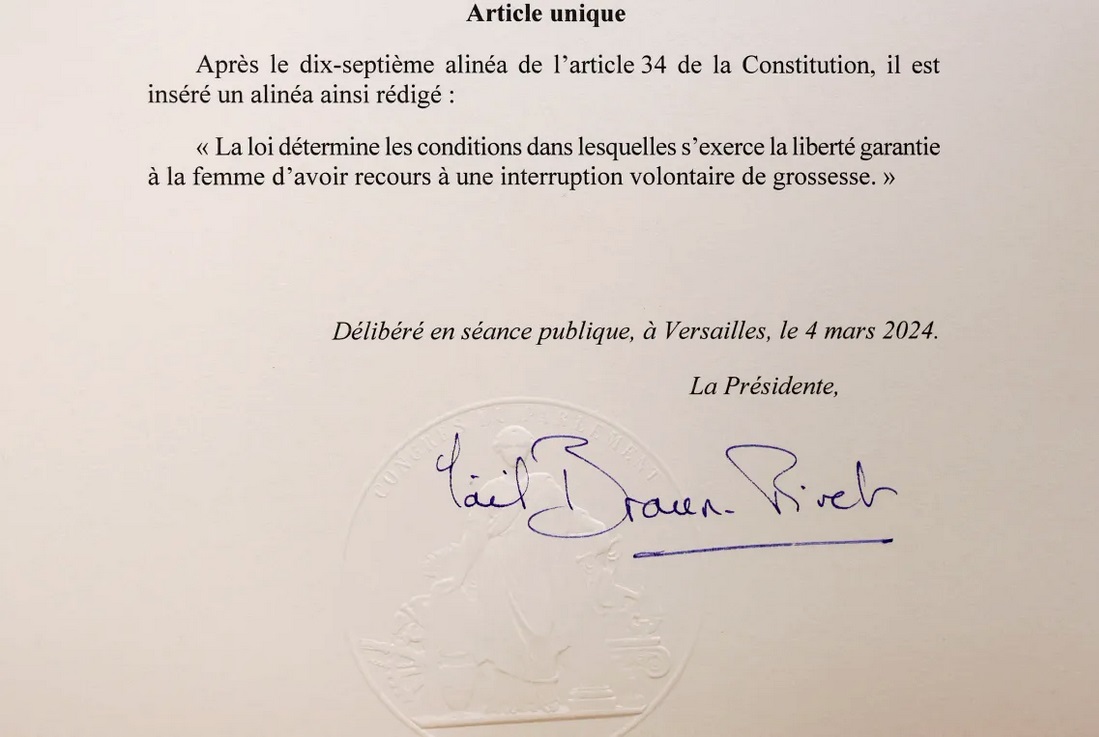

Après le refus par Gisèle Pelicot du huis clos, « le nouvel obs » a compté 165 médias dont 76 médias étrangers qui ont suivi le procès. Les derniers jours à l’approche du verdict, des médias s’accréditaient encore. C’est donc la France qui dans l’article 34 de sa Constitution a proclamé :

C’est donc la France qui dans l’article 34 de sa Constitution a proclamé :

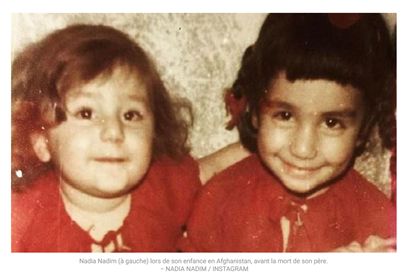

L’ONU considère que le traitement des femmes en Afghanistan, par les Talibans s’apparenterait à un « apartheid sexiste »

L’ONU considère que le traitement des femmes en Afghanistan, par les Talibans s’apparenterait à un « apartheid sexiste »

Le journaliste la présente ainsi :

Le journaliste la présente ainsi :