« Maman »

Terme affectueux dans le langage de l’enfant et dans celui de l’adulte pour désigner sa propre mère

Maman est un nom doux, un nom tendre.

Revienne les souvenirs de l’enfance, on tombait et on se faisait mal, le nom de « Maman » sortait naturellement de la bouche. La tristesse trouvait sa consolation quand Maman prenait son enfant dans les bras.

Brassens, chanteur iconoclaste qui écrivait le plus souvent des paroles drues et provocantes est devenu tout doux en l’évoquant

« Maman, maman, je préfère à mes jeux fous

Maman, maman, demeurer sur tes genoux

Et, sans un mot dire, entendre tes refrains charmants »

Le dictionnaire du CNRS donne la définition suivante de « Maman » :

Le dictionnaire du CNRS donne la définition suivante de « Maman » :

« [Souvent employer comme appellatif affectueux] Mère, dans le langage de l’enfant et dans celui de l’adulte pour désigner la mère de famille, sa propre mère ou celle qui en tient lieu. »

Et Jean Pruvost écrit dans le <Figaro> :

Issu du grec et du latin «mamma» qu’on retrouve dans «mammifère» et «mamelle», s’installe aussi dans notre langue son synonyme très affectueux et somme toute premier dans le langage enfantin: «maman». Attesté par écrit dès 1256, il entre aussi dans nos tout premiers dictionnaires, par exemple en 1680 dans le Dictionnaire françois de Pierre Richelet, avec une orthographe surprenante : m’aman, orthographe qui démarque bien la nature de ce mot, d’abord propre aux enfants.

On raconte que dans les tranchées de 14-18, les rugueux soldats appelaient « Maman » quand ils étaient gravement blessés ou trop angoissés, comme un enfant qui appelle « Maman » car elle est forcément la solution.

Après la mort de sa mère Albert Cohen a écrit « Le livre de ma mère » dans lequel il a eu cette phrase :

Après la mort de sa mère Albert Cohen a écrit « Le livre de ma mère » dans lequel il a eu cette phrase :

« Les fils ne savent pas que leurs mères sont mortelles. »

C’est pourtant l’expérience de la vie, quand l’ordre des choses est respecté, la mère décède avant ses filles et ses fils.

Et dans l’immense majorité des cas, ce moment est une déchirure : la perte de l’être humain qui nous a porté et mis au monde.

Mais avant de devenir Maman, il faut d’abord qu’une précédente Maman la fasse naître.

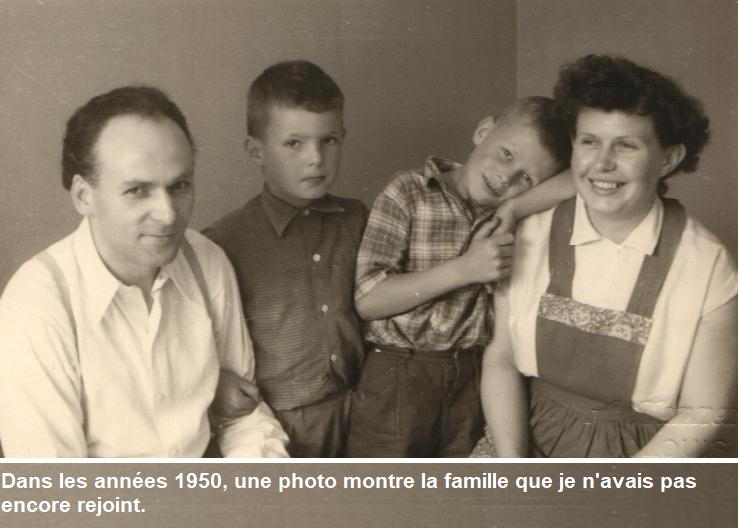

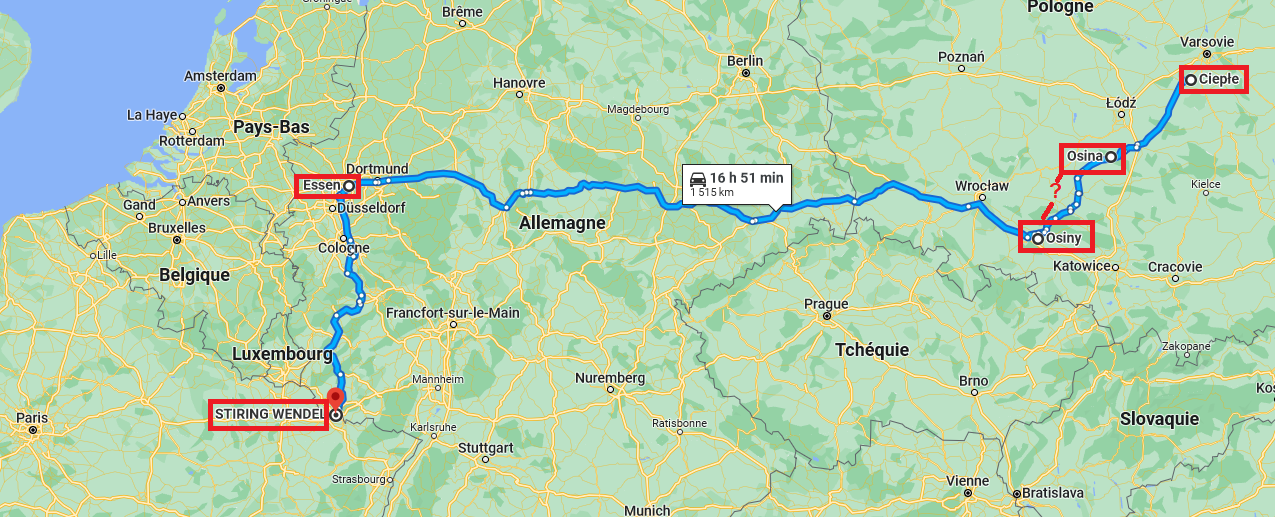

Il y a 100 ans : le lundi 15 janvier 1923, une fille est née dans le foyer de Franziska Kordonowski et Vincent Tettling, tous deux de nationalité polonaise.

35 ans après elle deviendra ma maman.

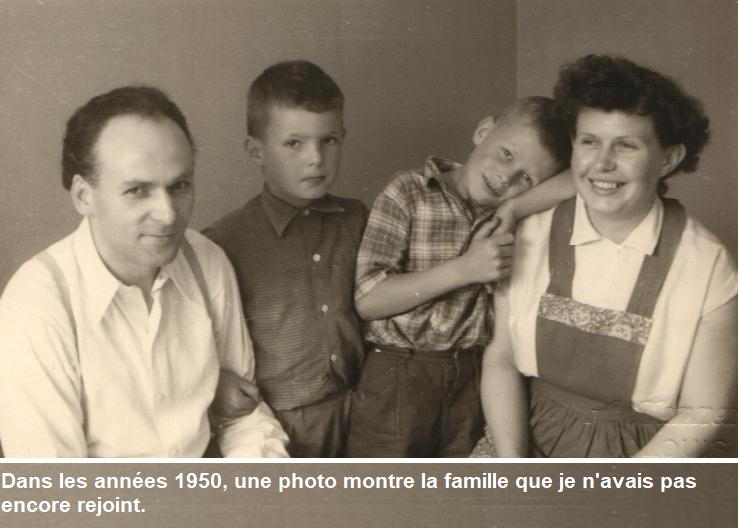

A 24 ans elle est devenue Maman en mettant au monde mon frère Gérard. Entre temps, elle deviendra aussi la maman de Roger à 26 ans.

A 24 ans elle est devenue Maman en mettant au monde mon frère Gérard. Entre temps, elle deviendra aussi la maman de Roger à 26 ans.

Son acte de naissance révèle qu’elle est née le 15 janvier 1923 à 10h30 du matin à Essen III.

Essen est une ville allemande de la Ruhr du Land : Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Essen est divisée en subdivision administrative et la partie III se situe selon Wikipedia à l’Ouest de la ville.

L’acte de naissance précise aussi que son père est mineur, c’est-à-dire travaille à la mine.

Sa mère est née à Warmhof en Pologne le 15 juin 1898.

Mais en 1898, l’Etat polonais n’existait pas, n’existait plus.

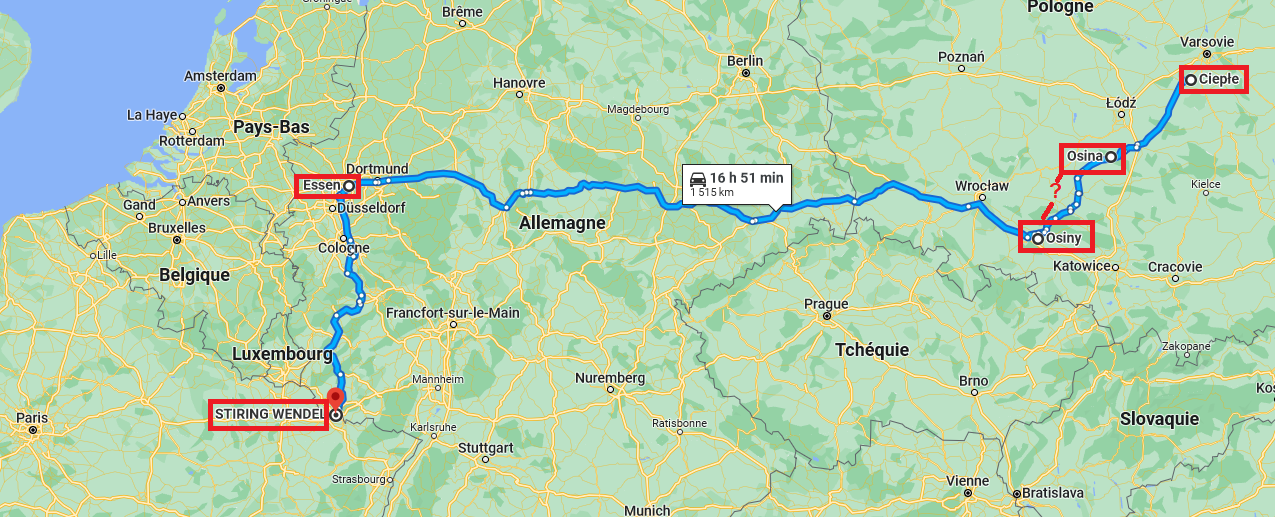

En 1898, cette ville qui porte aujourd’hui le nom polonais de Ciepłe, était intégrée à l’empire de Russie.

Selon l’acte, du 1er juillet 1947, de naturalisation française du père, ce dernier est né le 11 janvier 1894 à Osin en Pologne. Pour les mêmes motifs cette ville ne se situait pas en Pologne en 1894, mais aussi dans l’Empire de Russie.

Je n’ai pas trouvé Osin sur Internet, j’ai trouvé deux villes polonaises d’aujourd’hui qui ont respectivement comme nom Osina et Osiny.

La Pologne renaît après la guerre 1914-1918, comme le racontait le mot du jour du <15 novembre 2018> et à partir de cet instant mon grand-père et ma grand-mère sont devenus, de plein droit, des citoyens polonais et disposaient d’un passeport polonais.

L’acte de naissance de ma mère donne une autre précision : l’adresse de ses parents : Gewerkenstraße au numéro 56.

L’acte de naissance de ma mère donne une autre précision : l’adresse de ses parents : Gewerkenstraße au numéro 56.

Cette adresse existe toujours et Google nous permet de la visualiser en aout 2008.

A cette époque, dans les milieux populaires les femmes accouchaient à leur domicile.

La seconde guerre mondiale ayant détruit la plus grande partie des villes allemandes, rien ne permet d’affirmer que cette maison est celle où est née ma mère : Anne Tettling, le 15 janvier 1923. Mais c’est en ce lieu, dans la maison qui s’y trouvait à cette date.

Elle ne restera pas longtemps en Allemagne.

Immédiatement après la création de l’État de Pologne, une convention franco-polonaise fut signée le 3 septembre 1919 pour favoriser l’arrivée de milliers de Polonais dans le Bassin minier Nord-Pas de Calais. Par suite cette convention s’appliqua pour d’autres bassins d’emplois en France. Mon grand-père qui avait travaillé dans les mines de charbon de la Ruhr jusque-là, va profiter de cette convention pour venir dans cette même année 1923 travailler pour les Houillères du Bassin de Lorraine.

Il s’installera avec sa famille dans la petite ville de Stiring-Wendel où habitait mon père et sa famille.

Elle deviendra française par son mariage en 1947.

Elle deviendra française par son mariage en 1947.

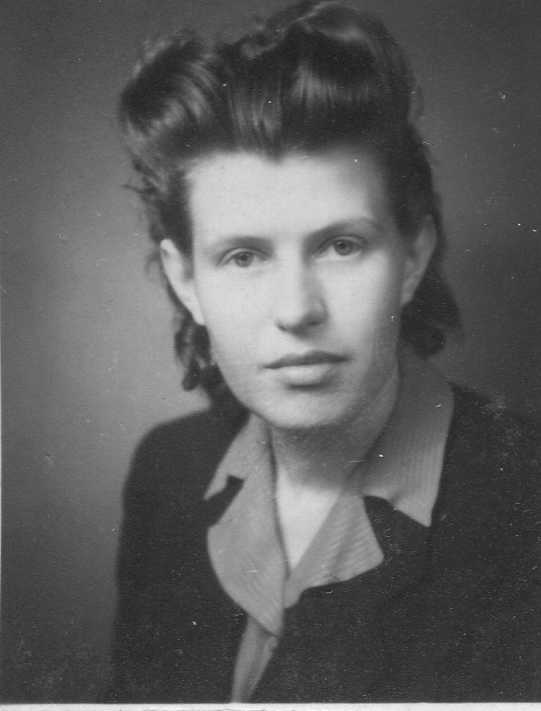

Mais auparavant elle va aller à l’école française. Ses parents sont très catholiques et ils ne vont pas l’envoyer à l’école Publique mais dans une institution religieuse : « Le Pensionnat de la Providence de Forbach ». Elle y restera le temps de l’école élémentaire et se verra attribuer le Certificat d’Études Primaires Élémentaires le 18 juin 1935.

Ce qu’il y a de remarquable c’est que ma mère écrivait sans jamais faire une faute de grammaire. Elle écrivait au même niveau d’excellence, l’allemand sans erreur.

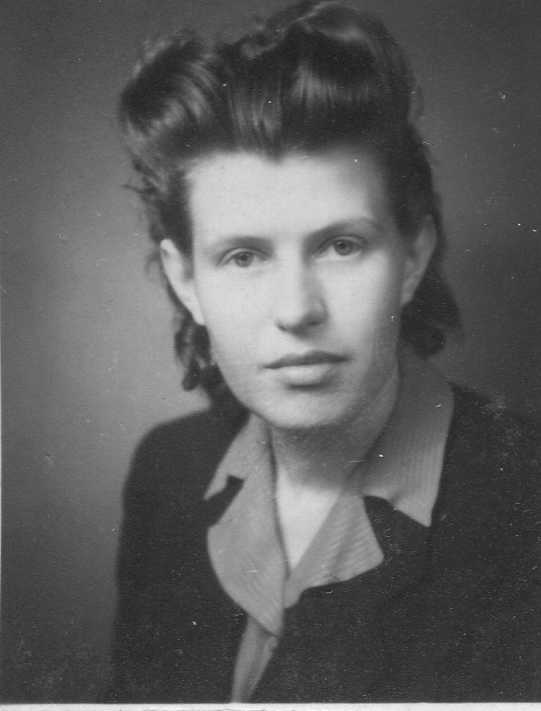

Elle fut d’ailleurs embauchée comme secrétaire dans l’antenne locale du grand journal régional : « Le républicain Lorrain » C’est de cette époque, il me semble, que date cette photo avec la bicyclette.

Elle fut d’ailleurs embauchée comme secrétaire dans l’antenne locale du grand journal régional : « Le républicain Lorrain » C’est de cette époque, il me semble, que date cette photo avec la bicyclette.

Elle vivait dans un monde populaire un peu rude dirigé par le père de famille.

Sa maman comme elle, aimaient lire, ce à quoi s’opposait le père ouvrier pour qui il était inconcevable que des femmes perdent du temps à cette activité de loisir, selon lui.

Peut être craignait-il aussi qu’une femme cultivée ne s’émancipe.

Je reste persuadé que ma mère aurait pu continuer à faire des études et aspirer à un tout autre destin social.

Mais cette époque ne le permettait pas, il fallait préparer les femmes à devenir femme au foyer et mère de famille.

Mais pour ma maman avant que cela n’arrive, il y eut la terrible épreuve de la guerre qui éclata en 1939.

Pour les nazis, ma région natale n’était pas une terre française occupée, mais une terre germanique retournée dans sa patrie légitime.

Ma mère fut obligée d’aller travailler dans un grand magasin allemand à Sarrebruck, tout le temps de la guerre.

Elle vécut cette période très mal et exprima un grand ressentiment à l’égard des allemands très longtemps. Ainsi après la guerre, elle ne retournera, pour la première fois en Allemagne qu’en 1991, 46 ans après la fin de la guerre. Elle habitait à 3 km de la frontière et la grande ville proche de notre maison était Sarrebruck.

Elle me raconta une histoire de la guerre dans laquelle elle montra son esprit rebelle mais aussi une sorte d’inconscience.

Elle me raconta une histoire de la guerre dans laquelle elle montra son esprit rebelle mais aussi une sorte d’inconscience.

Un officier allemand l’arrêta un jour et lui demanda son adresse et elle répondit « Rue nationale à Stiring ». Or, dès le début de l’occupation les nazis avaient renommé cette rue qui emmenait tout droit vers l’Allemagne : « Adolf Hitler Strasse ». L’officier lui fit répéter deux fois sa réponse. Et devant l’obstination de ma mère, il lui dit « Fais attention jeune fille, tu pourrais tomber sur un soldat moins compréhensif que moi et tu serais envoyé dans un camp. Moi je me contente de t’avertir car tu me fais penser à ma fille »

Après la guerre, elle rencontra mon père qui habitait à 250 m de sa maison. Et elle consacra le reste de sa vie et toute son énergie à sa famille.

Nous étions très modestes, mais jamais nous n’avons manqué de l’essentiel grâce à sa rigueur et son sens de l’organisation mais surtout par un travail immense de tous les instants qui compensait le manque de moyens.

Elle était l’âme et le moteur du foyer.

Elle était toujours debout et travaillait.

Quand la maladie l’a attrapé et qu’elle ne pouvait plus rester debout, elle s’éteignit très vite en quelques mois.

Pour son mari et ses enfants elle était prête à tout et savait être une tigresse.

Dans mon enfance et plus encore, dix ans avant pour mes frères ainés, les instituteurs étaient brutaux et frappaient leurs élèves, notamment un qui avait pour nom Beck.

Un jour il trouva une autre idée : il enferma mon frère ainé dans un placard. Ce fut un traumatisme pour Gérard qui ne rentra pas à la maison mais se cacha derrière l’église. Quand ma mère compris ce qui s’était passé, elle alla voir cet instituteur et lui dit sa façon de penser de manière directe et sévère. Jamais plus ce fameux Beck n’embêta Gérard !

Je n’aimais pas beaucoup l’école maternelle, je trouvais qu’il y avait trop de bruit. Je fus souvent absent. La maîtresse dit à ma mère que jamais je ne parviendrai à faire d’études et que les lacunes que j’avais accumulées me poursuivront toute ma vie.

Ma mère la regarda dans les yeux devant moi et lui dit « Vous racontez n’importe quoi, ne vous inquiétez pas pour mon fils »

Nul ne décrivit mieux sa situation que maître Raynal le professeur de violon de mon frère Gérard au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.

Nul ne décrivit mieux sa situation que maître Raynal le professeur de violon de mon frère Gérard au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.

Lors de la dernière épreuve du conservatoire, à Paris, pour obtenir le premier Prix, Maître Raynal s’est rapproché de mon père et lui a demandé

« Et votre épouse est-elle là ? »

Et mon père a répondu par la négative et a dit qu’elle était restée à la maison.

Maitre Raynal a eu alors ce mot :

« Ah oui, l’éternelle sacrifiée ! »

Ce fut longtemps le destin des mères de famille, surtout dans les familles modestes.

Ma mère fut l’une d’entre elle, parmi les plus absolues dans le dévouement pour sa famille.

Ce n’était pas juste qu’il en fut ainsi, ce ne peut être un exemple pour aujourd’hui.

C’était ma maman.

Elle a tout donné de ce qu’elle pouvait donner, sans compter.

Elle est née polonaise, en terre d’Allemagne.

C’était il y a 100 ans.

<1728>

Pierre avait réservé trois couverts au restaurant « Le Vivarais », situé dans la Presqu’ile lyonnaise, Place Gailleton.

Pierre avait réservé trois couverts au restaurant « Le Vivarais », situé dans la Presqu’ile lyonnaise, Place Gailleton.  Pierre ayant une contrainte nous a quitté un peu plus tard. Avec Fabien nous sommes restés encore un temps, avant de repartir vers la Place Bellecour. Nous sommes alors descendus dans le métro, la Ligne D.

Pierre ayant une contrainte nous a quitté un peu plus tard. Avec Fabien nous sommes restés encore un temps, avant de repartir vers la Place Bellecour. Nous sommes alors descendus dans le métro, la Ligne D.  Il faut laisser venir ce qui doit venir,

Il faut laisser venir ce qui doit venir,

Elle est née à Wurtzbourg, en Allemagne, pendant une période difficile économiquement et politiquement. Écolière, elle assiste à la destruction par les nazis de son école religieuse.

Elle est née à Wurtzbourg, en Allemagne, pendant une période difficile économiquement et politiquement. Écolière, elle assiste à la destruction par les nazis de son école religieuse. Mahler avait écrit le premier avril 1910 : « Mise au net, la partition de ma Neuvième est

Mahler avait écrit le premier avril 1910 : « Mise au net, la partition de ma Neuvième est D’abord on est frappé une nouvelle fois par la symbiose incroyable qu’il est parvenu à créer avec son Orchestre de Paris qu’il va quitter en 2027 pour devenir le directeur musical de deux orchestres qui se trouvent dans le Top 5 au niveau mondial : L’orchestre du ConcertGebouw d’Amsterdam et le Chicago symphony Orchestra.

D’abord on est frappé une nouvelle fois par la symbiose incroyable qu’il est parvenu à créer avec son Orchestre de Paris qu’il va quitter en 2027 pour devenir le directeur musical de deux orchestres qui se trouvent dans le Top 5 au niveau mondial : L’orchestre du ConcertGebouw d’Amsterdam et le Chicago symphony Orchestra.  Pour ma part, sur le site de Diapason j’ai plus simplement répondu à la première critique par ces mots :

Pour ma part, sur le site de Diapason j’ai plus simplement répondu à la première critique par ces mots :

Deux fois par an, l’été et l’hiver, Fabien et moi convenions d’un jour : un vendredi, d’un lieu : un restaurant pour nous offrir ce qu’un être humain a de plus précieux : du temps de vie.

Deux fois par an, l’été et l’hiver, Fabien et moi convenions d’un jour : un vendredi, d’un lieu : un restaurant pour nous offrir ce qu’un être humain a de plus précieux : du temps de vie. Le 30 novembre 2018, notre rendez-vous avait eu lieu au Restaurant « Les téléphones » situé rue Radisson dans le 5ème arrondissement de Lyon, près des ruines romaines.

Le 30 novembre 2018, notre rendez-vous avait eu lieu au Restaurant « Les téléphones » situé rue Radisson dans le 5ème arrondissement de Lyon, près des ruines romaines. Nos agapes et nos causeries fécondes nous éloignaient parfois de Lyon comme ce vendredi de juin 2020, au milieu de deux confinements, où notre lieu de rencontre se situait à Ville-sur-Jarnioux, dans la petite région appelée « Pierres dorées ».

Nos agapes et nos causeries fécondes nous éloignaient parfois de Lyon comme ce vendredi de juin 2020, au milieu de deux confinements, où notre lieu de rencontre se situait à Ville-sur-Jarnioux, dans la petite région appelée « Pierres dorées ». Dans ce mot du jour j’expliquais que « Tata » signifie enceinte fortifiée en Afrique. L’édifice, entièrement ocre rouge, est constitué de pierres tombales entourées d’une enceinte rectangulaire de 2,8 mètres de hauteur. Son porche et ses quatre angles sont surmontés de pyramides bardées de pieux. Le portail en claire-voie, en chêne massif, est orné de huit masques africains.

Dans ce mot du jour j’expliquais que « Tata » signifie enceinte fortifiée en Afrique. L’édifice, entièrement ocre rouge, est constitué de pierres tombales entourées d’une enceinte rectangulaire de 2,8 mètres de hauteur. Son porche et ses quatre angles sont surmontés de pyramides bardées de pieux. Le portail en claire-voie, en chêne massif, est orné de huit masques africains. Tous ceux qui l’ont connu, ont apprécié sa bonhomie, sa bienveillance, sa rectitude. Il était de ceux à qui on pouvait toujours faire confiance, on savait que cette confiance était entre de bonnes mains.

Tous ceux qui l’ont connu, ont apprécié sa bonhomie, sa bienveillance, sa rectitude. Il était de ceux à qui on pouvait toujours faire confiance, on savait que cette confiance était entre de bonnes mains.

Pour que je fasse le voyage

Pour que je fasse le voyage

Après la mort de sa mère Albert Cohen a écrit «

Après la mort de sa mère Albert Cohen a écrit «  A 24 ans elle est devenue Maman en mettant au monde mon frère Gérard. Entre temps, elle deviendra aussi la maman de Roger à 26 ans.

A 24 ans elle est devenue Maman en mettant au monde mon frère Gérard. Entre temps, elle deviendra aussi la maman de Roger à 26 ans. L’acte de naissance de ma mère donne une autre précision : l’adresse de ses parents : Gewerkenstraße au numéro 56.

L’acte de naissance de ma mère donne une autre précision : l’adresse de ses parents : Gewerkenstraße au numéro 56.

Elle me raconta une histoire de la guerre dans laquelle elle montra son esprit rebelle mais aussi une sorte d’inconscience.

Elle me raconta une histoire de la guerre dans laquelle elle montra son esprit rebelle mais aussi une sorte d’inconscience. Nul ne décrivit mieux sa situation que maître Raynal le professeur de violon de mon frère Gérard au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.

Nul ne décrivit mieux sa situation que maître Raynal le professeur de violon de mon frère Gérard au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.