Il me semble nécessaire d’aborder le chaos actuel du monde avec une compréhension de l’Histoire, du long terme et une réflexion sur nos valeurs.

Sinon, nous agissons selon les seules impulsions de nos émotions, de nos peurs et aussi des récits, auxquels nous croyons, sans les interroger.

Pour la peur, j’ai été stupéfait dans l’émission « C ce soir » du 10 mars, l’écrivain et académicien Jean-Marie ROUART expliquer qu’à l’heure de la bombe atomique, on ne peut plus vouloir qu’un tel gagne et qu’en conséquence il était pour la paix, n’importe quelle paix !

Cet homme est donc prêt à se soumettre à la loi du plus fort, du plus injuste, le lâche soulagement en serait la récompense.

Dans ce mot du jour, je vais encore me référer à Timothy Snyder qui a répondu à un entretien dans le journal « LE UN » du 19 février 2025 : « Comment finir une guerre ? »

Snyder remet en question le récit d’une Union européenne qui aurait été créée, après la fin de la seconde guerre mondiale, principalement, parce que les Etats européens voulaient établir définitivement la paix sur leur continent, après tant de massacres entre européens.

Mais à la question du journaliste « Avec la guerre en Ukraine, l’Union européenne a-t-elle échoué dans sa mission de maintenir la paix sur le continent ? », il répond ainsi :

« Est-ce seulement sa mission ? C’est du moins le mythe que l’on aime se raconter : les pays européens ont tiré les leçons de la Seconde Guerre mondiale et se sont organisés pour garantir la paix. »

Même si l’aspiration à la paix était compréhensible après les deux terribles guerres du XXème siècle, ce ne fut pas la raison principale, selon lui, de la volonté de créer la communauté européenne devenue l’Union européenne :

« Mais je pense qu’il faut commencer par rejeter ces prémisses, ce mythe fondateur. Si l’on veut penser l’Europe face à la guerre qui fait rage à ses portes, il nous faut être rigoureux sur la raison d’être historique de l’Union européenne.

Et cette raison d’être n’est pas la paix – sinon les pays européens n’auraient pas mené de guerres coloniales pendant les trente ans qui ont suivi l’armistice. Non, la raison d’être de l’Union européenne, c’est la défaite militaire. Plus particulièrement, la défaite militaire lors de guerres coloniales : l’Allemagne en 1945, mais aussi les Pays-Bas en 1948, la France en 1962, l’Espagne et le Portugal dans les années 1970… »

En 1948, les Pays-Bas perdent leur colonie les Indes néerlandaises. En 1942, ils avaient du les abandonner aux Japonais. Après la défaite du Japon, les Pays-Bas tentent de reconquérir leur ancienne colonie, mais les nationalistes indonésiens revendiquent l’indépendance de l’archipel. Entre 1947 et 1948, les Pays-Bas lancent deux grandes interventions militaires. Mais les nationalistes tiennent bon et les Néerlandais, sous la pression des Nations unies et des États-Unis, doivent céder. La colonie devient la République des États-Unis d’Indonésie.

En 1962, la France perd l’Algérie.

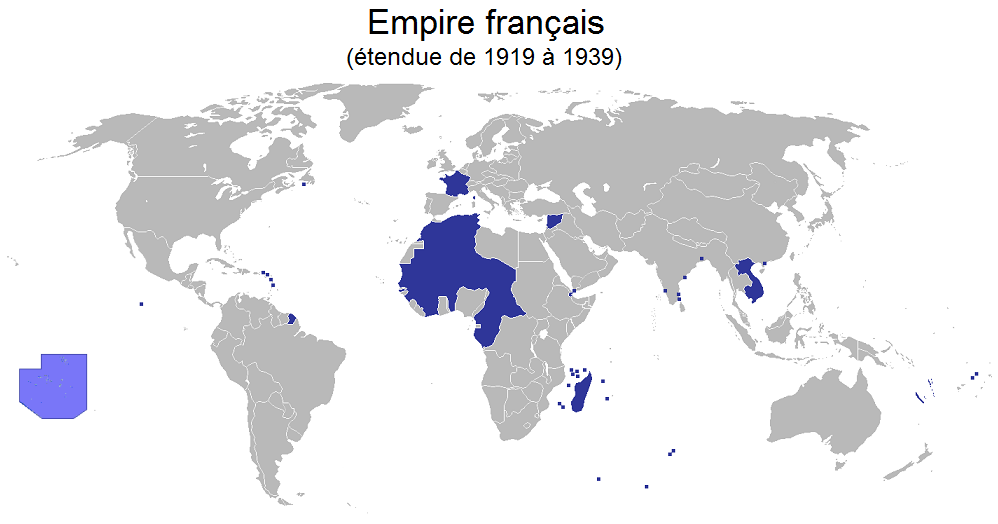

Si on souhaite donner un peu de consistance à cette vision du passé colonial, on peut consulter une carte de l’empire colonial français avant la seconde guerre mondiale. La superficie de cet empire en 1939 représentait 12 800 000 km². En comparaison, les USA représente 9 833 517 km², ils ne sont dépassés que par le Canada guère plus grand et la Russie plus de 17 000 000 km².

En 1939, l’empire français représentait 8,61 % des terres émergées et 5,15% des habitants de la Planète. Aujourd’hui la France représente 0,45% des terres émergées et 0,84% de la population mondiale. C’est une autre échelle.

Pour compléter le destin des autres pays européens colonialistes, le Portugal avait conservé de son immense empire colonial, le Mozambique, l’Angola, la Guinée-Bissau et encore quelques autres territoires, comme le Cap Vert. Tous ces États deviendront indépendants après la révolution des œillets en 1974 et des guerres anti coloniales de libération.

En 1968, l’Espagne perdait ses dernières possessions subsahariennes et en 1976 le Sahara espagnol.

Pour Snyder la défaite des nazis en 1945 est aussi une défaite coloniale puisque le troisième reich avait eu pour ambition de coloniser quasi toute l’Europe.

Il n’a pas cité la Belgique qui a perdu le Congo Belge en 1960.

Les nations européennes avaient dominé le monde depuis plusieurs siècles. Ils étaient des empires, ils deviennent des puissances moyennes dans un monde dominé par les USA et l’URSS.

On peut comprendre que le fait de s’unir, au moins économiquement, fut une réaction pour continuer à compter dans le monde. C’est au moins la thèse de Timothy Snyder.

« L’UE est une organisation post-impériale, qui réunit ces anciens empires défaits. On l’oublie volontiers, car ces défaites sont honteuses, tout comme les causes de ces guerres. C’est pourtant le fait d’avoir perdu ces guerres qui est au cœur du projet européen. Pour devenir des démocraties européennes contemporaines, des pays « normaux », il a été nécessaire que ces nations perdent leurs dernières guerres impériales. Si l’on garde cette idée en tête, si l’on remplace le concept de paix par celui de défaite, on comprend mieux pourquoi il est crucial que la Russie perde cette nouvelle guerre coloniale contre l’Ukraine »

La récente « Affaire Apathie » montre que la France a toujours du mal à comprendre et à reconnaître son passé colonial et tous les crimes qui ont été pratiqués en son nom. Or ce que Jean-Michel Aphatie a affirmé, le 25 février 2025, à savoir que la France a commis une centaine d’Oradour sur Glane en Algérie est factuellement vrai. Il a pourtant été sanctionné par la radio (RTL) dans laquelle il travaillait, pour avoir dit cette cette vérité.

Les grandes voix du journalisme ne se sont pas pressées pour le défendre. « Le Monde » a enfin, le 16 mars, commis un article expliquant que « Si l’on prend le point de vue des historiens, Aphatie a non seulement raison, mais il ne dit rien de bien révolutionnaire sur l’Algérie ».

Voilà qui est dit sur le passé colonial de la France et les autres pays européens n’ont pas agi avec moins de violence. Mais certains esprits de gauche, n’ont pas l’air de comprendre que la relation entre l’immense Russie et la petite Ukraine est également basée sur une domination coloniale. Dans ce cas, simplement la colonie ne se trouve pas de l’autre coté de la mer ou de l’océan, mais jouxte la frontière du prédateur.

Timothy Snyder explique la guerre que mène la Russie à l’Ukraine de manière simple :

« Les causes de cette guerre sont elles aussi incroyablement anciennes et traditionnelles : l’appropriation des ressources agricoles et des matières premières d’une part et, d’autre part le refus de considérer ceux qui se trouvent de l’autre côté de la frontière comme de véritables personnes et leur Etat comme un véritable Etat. C’est le discours colonialiste basique qu’ont aussi adopté les Européens en Afrique, en Asie, et partout dans le monde, mais qu’ils ont aujourd’hui bien du mal à reconnaître comme tel. »

Le titre de l’entretien de Snyder dans « LE UN » est « Comment l’Ukraine protège le monde ». Et, le journaliste Louis Héliot demande à l’Historien de quoi l’Ukraine nous protège, après que ce dernier ait utilisé cette formule dans une de ses réponse :

« D’une troisième guerre mondiale.

La Chine, l’Iran, la Corée du Nord sont déjà dans le conflit. SI la digue ukrainienne sautait les pays européens se retrouveraient immédiatement impliqués. […]

En se battant, les Ukrainiens ont non seulement repoussé l’agresseur russe, mais ils ont gardé ouvert, pour l’Europe, le champ des possibles. […] D’une certaine façon c’est inconfortable pour nous. Si les Ukrainiens avaient rendu les armes immédiatement comme Poutine l’escomptait, cela nous aurait été « plus facile » ; nous aurions continué à fermer les yeux ; nous aurions sans doute même été tentés de faire des concessions à Poutine de lui livrer – si l’on pousse la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale- l’équivalent de la Tchécoslovaquie, puis de la Pologne, Mais avec leur résistance, leur détermination, les Ukrainiens ont rendu impossible la stratégie d’apaisement.

Pour résumer, ils nous maintiennent en 1938. A nous maintenant de faire en sorte que l’on ne se précipite pas, la tête la première, vers 1939. »

En conclusion de l’article, l’auteur de « Terres de sang » pense que la Russie doit aussi sortir de sa pensée Coloniale pour pouvoir passer à autre chose.

« Il ne nous reste rien d’autre à faire, désormais que d’aider à bâtir une Ukraine libre et fonctionnelle. Et sur le long terme, ce sera également bénéfique à la Russie. La défaite de cette dernière sera sa seule chance de passer à autre chose. »

Cette vision de Timothy Snyder me semble particulièrement féconde, alors que des esprits égarés continuent à tenter d’expliquer la situation par la politique agressive de l’OTAN. Si tant de pays de l’Est comme la Pologne ou les pays baltes ont voulu absolument rejoindre l’OTAN, c’est parce qu’ils avaient peur, à juste titre, de la soif coloniale du prédateur russe et non parce que l’OTAN avait la stratégie de s’étendre.

Le problème supplémentaire auquel nous sommes confrontés aujourd’hui, c’est que les Etats-Unis de Trump ont manifesté officiellement, au moins dans leurs propos, des velléités coloniales sur le Groenland, le Canada et Panama. Les USA n’expriment d’ailleurs aucun désaccord de fond avec la Russie sur ces points.

En 2020 il avait été empoisonné par l’utilisation d’un agent neurotoxique de type Novitchok, arme favorite des services secrets russes. Il avait réchappé à l’empoisonnement après avoir pu être hospitalisé dans un hôpital de Berlin et grâce à l’intervention de médecins allemands.

En 2020 il avait été empoisonné par l’utilisation d’un agent neurotoxique de type Novitchok, arme favorite des services secrets russes. Il avait réchappé à l’empoisonnement après avoir pu être hospitalisé dans un hôpital de Berlin et grâce à l’intervention de médecins allemands. Au mitard, il partageait fréquemment sa cellule avec un prisonnier fou et non lavé, qui hurlait toute la journée. Alexeï Navalny se plaignait aussi de devoir écouter, jour après jour, de longues rediffusions des discours de Vladimir Poutine.

Au mitard, il partageait fréquemment sa cellule avec un prisonnier fou et non lavé, qui hurlait toute la journée. Alexeï Navalny se plaignait aussi de devoir écouter, jour après jour, de longues rediffusions des discours de Vladimir Poutine. Ce n’était pas le premier choix du lanceur d’alerte. Dès 2013, il avait demandé l’asile politique à la France présidée par François Hollande. Le 16 septembre 2019, Snowden avait réitéré son souhait d’être accueilli par la France. Le 19 septembre 2019, jour de la sortie en France de son autobiographie « Mémoires vives », sa demande était de nouveau rejetée, le ministère des Affaires étrangères indiquant n’avoir « pas changé d’avis » et lui refusant l’asile.

Ce n’était pas le premier choix du lanceur d’alerte. Dès 2013, il avait demandé l’asile politique à la France présidée par François Hollande. Le 16 septembre 2019, Snowden avait réitéré son souhait d’être accueilli par la France. Le 19 septembre 2019, jour de la sortie en France de son autobiographie « Mémoires vives », sa demande était de nouveau rejetée, le ministère des Affaires étrangères indiquant n’avoir « pas changé d’avis » et lui refusant l’asile. On y lit notamment :

On y lit notamment :

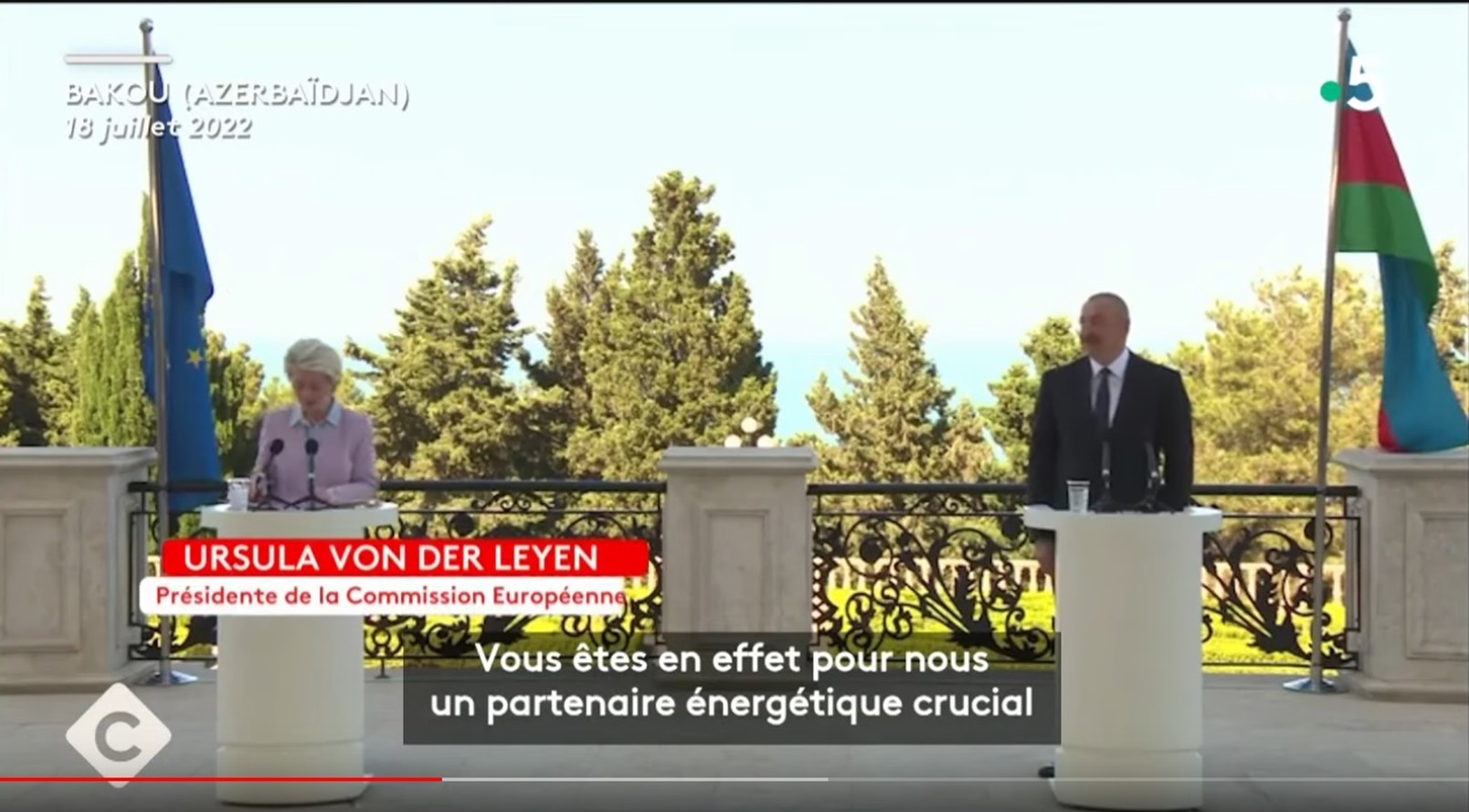

Il existe en Iran, un territoire essentiellement occupé par des azéris, cette ethnie turcophone. L’Iran ne veut surtout pas que ses azéris puissent avoir une velléité de rejoindre l’Azerbaïdjan.

Il existe en Iran, un territoire essentiellement occupé par des azéris, cette ethnie turcophone. L’Iran ne veut surtout pas que ses azéris puissent avoir une velléité de rejoindre l’Azerbaïdjan.

C’est un film qui selon nous dégage une grande force.

C’est un film qui selon nous dégage une grande force.

La Russie que le cinéaste montre est très sale, violente et glauque :

La Russie que le cinéaste montre est très sale, violente et glauque :

Raissa Tilorenko,et Mikhaël Gorbatchev faisaient partie de ce petit nombre.

Raissa Tilorenko,et Mikhaël Gorbatchev faisaient partie de ce petit nombre.

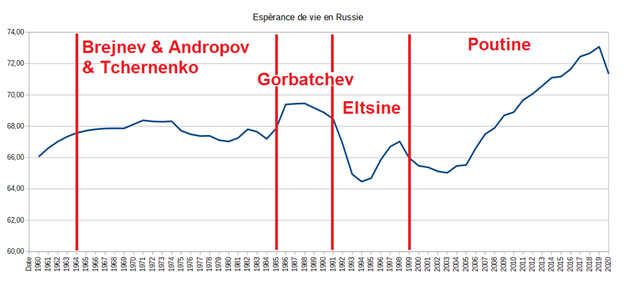

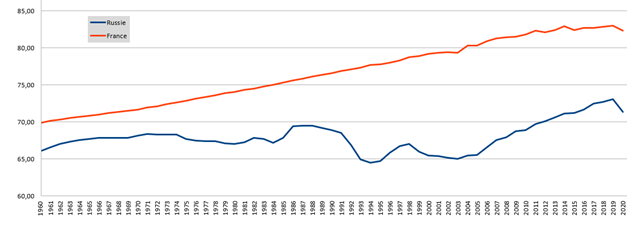

Si on compare cette évolution par rapport à celle de la France, pendant cette même période, le schéma est frappant : l’évolution est continue en France :

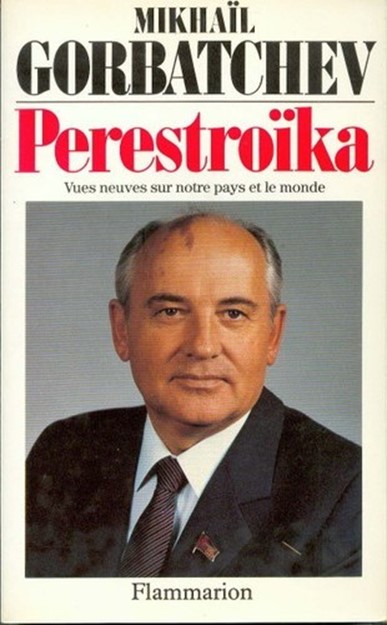

Si on compare cette évolution par rapport à celle de la France, pendant cette même période, le schéma est frappant : l’évolution est continue en France : Les choses se passaient ainsi dans l’Union Soviétique que Mikhaïl Gorbatchev avait pour ambition de réformer.

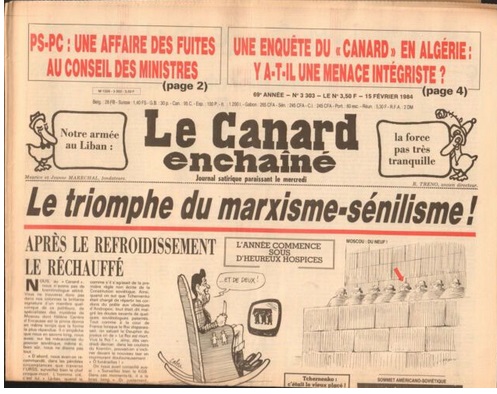

Les choses se passaient ainsi dans l’Union Soviétique que Mikhaïl Gorbatchev avait pour ambition de réformer. Lors de sa désignation le « Canard enchaîné » dans son numéro du 15 février 1984 afficha cette manchette :

Lors de sa désignation le « Canard enchaîné » dans son numéro du 15 février 1984 afficha cette manchette : Angela Merkel qui subissait en Allemagne de l’Est, la dictature communiste et soviétique a exprimé en toute simplicité ce message à la fois politique et personnel :

Angela Merkel qui subissait en Allemagne de l’Est, la dictature communiste et soviétique a exprimé en toute simplicité ce message à la fois politique et personnel : Pierre Grosser rappelle aussi que Gorbatchev est resté persuadé que le monde et les États-Unis auraient mieux fait de suivre ses conseils :

Pierre Grosser rappelle aussi que Gorbatchev est resté persuadé que le monde et les États-Unis auraient mieux fait de suivre ses conseils :