Les derniers mois et jours ont montré un déchainement de violence et de guerre dans des conflits latents que les diplomates et hommes politiques n’ont pas su apaiser.

Ces impasses me font penser à ce mot d’esprit : Connaissez vous la différence entre un homme intelligent et un homme sage ?

Un homme intelligent parvient à régler un problème que le sage a su éviter.

Mais nous sommes à la recherche d’hommes intelligents, à défaut qu’ils n’ont su être sage. Ce sont des hommes d’État dont nous avons besoin, non d’hommes politiques.

Parmi ces sujets, il en est un qui a retenu mon attention : le conflit du Haut-Karabakh.

Pour celles et ceux qui sont un perdus dans cette histoire, je vais d’abord faire un rappel des faits.

Mais l’essentiel de ce mot du jour est la seconde partie qui tentera d’éclairer cette situation qui révèle la manière dont les choses se passent dans le monde et dans la géopolitique internationale.

On attribue au Général de Gaulle ce constat non romantique :

« Les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts »

A – Rappel des faits

Il serait possible de remonter très loin, mais pour se concentrer sur l’essentiel, il faut commencer en 1921, dans l’Union soviétique dirigé par Lenine et les Bolcheviks mais dans laquelle Staline jouait déjà un grand rôle. Il avait été nommé « commissaire aux nationalités »

L’union soviétique était un état fédéral dans lequel coexistaient des états fédérés. Parmi ces états il y avait l’Arménie et l’Azerbaidjan.

Les arméniens étaient chrétiens, les azéris musulmans.

Staline va proposer et Lenine va accepter des manipulations concernant l’attribution de territoires entre les États.

Staline va proposer et Lenine va accepter des manipulations concernant l’attribution de territoires entre les États.

Concernant l’Arménie et l’Azerbaidjan, Staline va obtenir le rattachement du Haut-Karabagh, appelé alors le Nagorno Karabakh à la république socialiste soviétique d’Azerbaïdjan le 4 juillet 1921.

Or le Haut-Karabagh à cette époque, est peuplé à 94 % d’Arméniens et pour cette raison était auparavant, rattaché à la république socialiste soviétique d’Arménie.

Parallèlement, en mars 1921, Staline décide le rattachement du Nakhitchevan à l’Azerbaïdjan, avec un statut de Région autonome.

Ce qui fait que l’Azerbaidjan est divisé en deux et que c’est l’Arménie qui sépare la partie principale, de la région autonome.

Si on avait voulu créer les conditions du désordre et du chaos, on ne s’y serait pas pris autrement.

Même si, tant qu’existait le régime totalitaire de l’Union soviétique dirigé d’une main de fer par le Politburo situé à Moscou, les petites divergences entre États Fédérés étaient rapidement réglées

Mais à ce stade, il faut remonter encore un peu plus loin dans l’Histoire.

Pas très loin, 6 ans avant, en 1915.

En 1915, commence le premier génocide de l’Histoire européenne, le génocide arménien perpétré par les turcs de l’empire ottoman.

La carte reproduite, montre que les arméniens se situent à un très mauvais endroit : la rencontre de 3 empires :

- L’Empire russe

- L’empire Turc qui à l’époque était l’empire Ottoman

- L’empire Perse qui s’appelle désormais l’Iran.

Les territoires dont il est question ici avaient, pour l’essentiel, été arrachés à l’Empire Perse par l’Empire tsariste russe en 1828.

Pour motiver le massacre des arméniens, les turcs avaient prétendu que les arméniens chrétiens trahissaient l’empire ottoman dirigé par les musulmans au profit de l’empire russe dirigé par les chrétiens. Car en 1915, nous étions en pleine première guerre mondiale et l’empire Ottoman était allié à l’Allemagne et à l’Autriche, alors que l’Empire Russe était de l’autre côté celui de la France et de la Grande Bretagne.

Les historiens ont démontré que cette trahison générale des arméniens contre leur empire ottoman était inexistante. Disons, de manière cynique, que le génocide peut s’analyser comme une action préventive contre le risque éventuel que la religion chrétienne commune avec l’ennemi, aurait pu pousser les arméniens à trahir.

Lors du centenaire, en 2015, j’avais écrit plusieurs mots du jour sur ce crime impardonnable organisé par le gouvernement jeune turc de Talaat Pacha, Enver Pacha et Cemal Pacha :

- « Les restes de l’épée »

- « Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un Génocide qui s’est déroulé contre le peuple arménien. »

- « La mort les a frappés sans demander leur âge puisqu’ils étaient fautifs d’être enfants d’Arménie. »

L’Empire ottoman sera dans le camp des vaincus. Une partie du territoire ottoman occupé par les arméniens, on parle de l’Arménie orientale sera intégrée à l’Union soviétique. Et c’est lors de cette intégration que le Nakhitchevan qui était rattaché auparavant à l’Oblast arménien, sera rattaché à l’Azerbaïdjan. C’est pourquoi ce rattachement fera l’objet d’un accord signé en mars 1921 entre la république socialiste fédérative soviétique de Russie et la Turquie.

Or, le Nakhitchevan, était peuplé de quasi 50 % d’Arméniens avant la soviétisation. Mais il a perdu presque toute sa population arménienne pendant l’ère soviétique à cause de mouvements d’émigration et d’une politique pro-azérie dans l’exclave : La population arménienne du Nakhitchevan, estimée à 15 % en 1926 préfère alors quitter la république socialiste soviétique autonome du Nakhitchevan pour la république socialiste soviétique d’Arménie voisine. Dans les années 1980, il n’y a plus qu’1 à 2 % d’Arméniens au Nakhitchevan.

Dans la relation entre les azéris et les arméniens, le génocide est omniprésent.

En effet, les azéris sont une ethnie turcophone.

Et l’autocrate turc Erdogan, dans ses discours définit ainsi la relation entre la Turquie et l’Azerbaïdjan :

« Une seule nation, deux états »

C’est pourquoi lorsque les arméniens parlent des azéris, ils les appellent « les turcs »

Tout est en place pour la guerre :

L’Union soviétique s’effondre en 1991. Les États de la fédération deviennent indépendants.

L’Arménie devient indépendante, mais le Haut Karabakh appartient à l’Azerbaïdjan, en raison de la décision de 1921 de Staline.

Le 2 septembre 1991, l’Assemblée nationale de la Région autonome du Haut-Karabagh proclame l’indépendance du pays.

L’Arménie intervient de son côté et une guerre va éclater entre les azéris et les arméniens, des massacres ont lieu des deux côtés.

Dans les années 1990, l’Arménie est mieux armée et organisée et va finalement gagner et même s’emparer de territoires supplémentaires autour du Haut-Karabakh.

En mai 1994, un cessez-le-feu est obtenu et des négociations pour une résolution du conflit sont organisées. Mais la situation sur le terrain est celle d’un Haut-Karabakh indépendant de l’Azerbaïdjan.

Dans le Droit international il existe deux principes concurrents :

- Le droit des peuples à disposer d’eux même

- L’intangibilité des frontières

L’application du premier, étant donné la population du Haut-Karabakh, aurait été pour un détachement de cette région de l’Azerbaïdjan.

Mais le monde entier a préféré le second. Personne, mis à part l’Arménie, n’a reconnu l’indépendance de l’Artsakh, nom donné par les arméniens au Haut-Karabakh.

Pendant 25 ans la situation a été gelée et les négociations n’ont pas progressé.

Mais pendant ce temps, l’Azerbaïdjan, grand producteur de pétrole et de gaz s’est énormément enrichi et a utilisé sa richesse pour s’armer massivement.

Et puis, elle a un allié qui est devenu puissant et qui s’affranchit de la prudence que lui imposait son appartenance à l’OTAN : la Turquie.

En 2020, avec l’aide de la Turquie, l’Azerbaïdjan attaque le Haut-Karabakh et l’Arménie et gagne très facilement.

En 2020, avec l’aide de la Turquie, l’Azerbaïdjan attaque le Haut-Karabakh et l’Arménie et gagne très facilement.

Mais elle ne peut pas s’emparer du Haut-Karabakh proprement dit, mais simplement des territoires supplémentaires que les arméniens avaient conquis en 1990.

Elle n’a pas pu aller jusqu’au bout parce que la Russie, normalement protectrice des arméniens, s’était interposé et avait sifflé la fin de la partie, sans engager son armée.

La Russie avait cependant engagé une force d’interposition pour figer la nouvelle situation.

La Russie doit assistance à l’Arménie parce qu’elle a signé le traité de sécurité collective (ou encore traité de Tachkent) le 15 mai 1992 avec l’Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan.

Ce traité, elle ne l’a presque pas respecté en 2020 et elle ne respectera pas du tout en 2023, lorsqu’après un blocus de 9 mois ayant poussé la population au bord de la famine, l’Azerbaïdjan a attaqué avec son armée le Haut-Karabakh et l’a poussé à la capitulation en deux jours.

L’Arménie n’est pas intervenue. Sans allié, elle était certaine d’être à nouveau battu par les Turcs des deux états. En outre, après la défaite de 2020, le premier ministre arménien Nikol Pashinyan a été contraint à reconnaître la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh.

Dans ce cadre, l’intervention de l’armée d’Azerbaïdjan constituait une simple opération interne à un État qui mettait fin à une situation de sécession d’une population séparatiste qui ne reconnaissait pas l’autorité légitime de l’État.

Pour quasi tous les pays du monde, tout ceci est absolument normal, à commencer par la Chine qui estime que Taïwan est dans la même situation que le Haut-Karabakh.

Admettons…

Mais après cet écroulement en deux jours, « plus de 100 000 personnes ont quitté le territoire ».

Or, ce territoire comptait 120 000 habitants.

A ce stade, les deux principes évoqués ci-avant vont pouvoir se rejoindre, tous les arméniens étant partis, un référendum réalisé sur ce territoire permettra de constater que le peuple qui l’habite souhaite faire partie de l’État d’Azerbaïdjan.

Pourquoi les arméniens sont-ils partis ?

S’ils étaient restés, ils devaient prendre un passeport azerbaïdjanais et les jeunes être incorporés dans l’armée qui potentiellement pouvait entrer en guerre contre l’Arménie.

Mais de manière beaucoup plus simple, par peur d’un nouveau génocide perpétré par les turcs.

C’est ce qu’a résumé Jean-Louis Bourlanges dans l’émission < Un jour dans le monde> :

« Ce qui caractérise la situation [du Haut-Karabakh] c’est un nettoyage ethnique sous menace génocidaire. »

Jean-Louis Bourlanges, rappelait que lorsque le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, parlait des arméniens il les traitait de chiens.

Et il ne faisait guère de doute, que le choix des arméniens se trouvait entre le cercueil et l’exil. Ils ont choisi l’exil, cela s’appelle de l’épuration ethnique.

Voilà grosso modo les faits, mais cette histoire du Haut-Karabakh présente de nombreuses questions que je pourrais résumer en une seule : Pourquoi l’Arménie est-elle si seule ?

B – Analyse de l’isolement de l’Arménie

La réponse courte est que l’Arménie n’a ni pétrole , ni gaz !

Mais allons un peu plus loin…

1° Pourquoi la Russie n’est-elle pas intervenue ?

C’était son devoir d’intervenir, d’abord en raison du traité de Tachkent et ensuite stratégiquement parce qu’elle ne devrait pas tolérer que la Turquie impose son leadership sur cette région.

Dire simplement, que c’est parce qu’elle est occupée en Ukraine, ne suffit pas.

L’explication se trouve dans le fait que l’Arménie est une démocratie, certes imparfaite mais le pouvoir politique peut changer de main suite à une élection.

C’est ce qui s’est passé en mai 2018, lorsque Nikol Pashinyan est devenu premier ministre alors qu’avant il était dans l’opposition.

Poutine a beaucoup de mal avec les pouvoirs démocratiques, il préfère les autocrates de son espèce, comme Ilham Aliyev qui a succédé à son père qui détenait le pouvoir depuis l’indépendance de l’Azerbaïdjan. Aucune opposition n’est tolérée en Azerbaïdjan, aucune élection ne peut être défavorable au pouvoir. Cette manière de gouverner, Poutine la comprend et l’approuve.

Nikol Pashinyan a encore aggravé son cas en se rapprochant de l’Occident, des États-Unis et des européens. Pour Poutine, c’est une trahison supplémentaire et l’exemple de l’Arménie doit pouvoir faire comprendre que si on veut compter sur la Russie, il ne faut pas agir comme l’Arménie.

Enfin, il y aurait même une raison économique. Plusieurs sources prétendent que grâce à l’Azerbaïdjan, la Russie contourne le blocus occidental sur son gaz et son pétrole : l’Azerbaïdjan acceptant de faire passer pour sien les hydrocarbures que la Russie lui livre. C’est ce qu’on peut trouver comme information sur le site de <France 24>

2° Pourquoi l’Union européenne n’exerce t’elle aucune pression sur l’Azerbaïdjan ?

Il y a utilisation d’une force brutale d’un État autoritaire contre une démocratie et il y a de toute évidence une épuration ethnique.

L’union européenne devrait réagir autrement que par des communiqués mous.

Mais elle ne le fait pas.

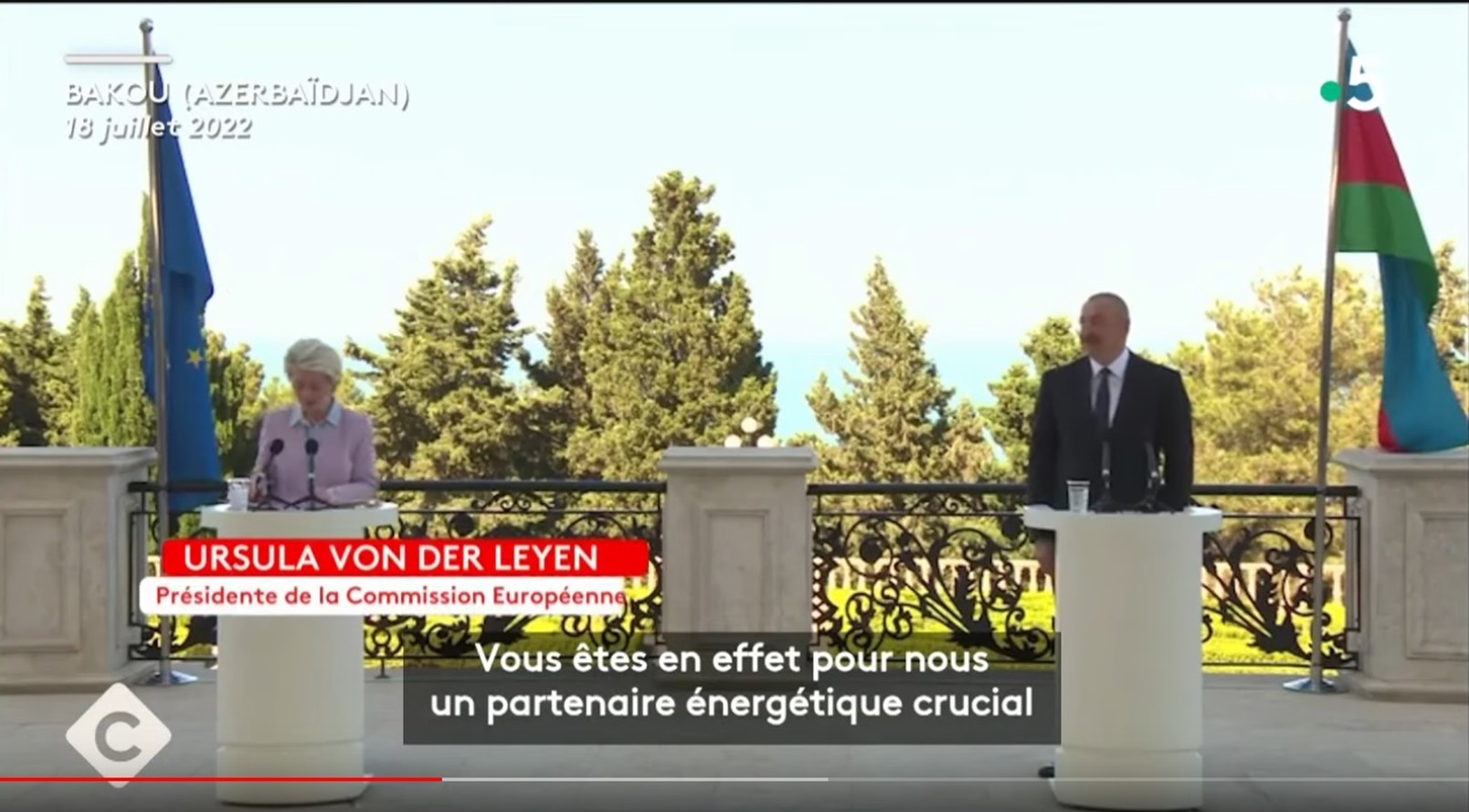

La guerre d’Ukraine avait à peine commencé, l’Allemagne et les autres pays européens étaient très inquiets pour leur approvisionnement en gaz. Alors la présidente de la commission européenne avait pris son bâton de pèlerin pour se rendre à Bakou le <18 juillet 2022> et faire cette déclaration à côté du Président Aliyev, visiblement ravi :

« Vous êtes pour nous un partenaire énergétique crucial […] et fiable ».

C’était pour la bonne cause pour que les européens puissent continuer à se chauffer et à disposer de l’énergie nécessaire pour continuer à vivre convenablement.

D’ailleurs, si nos dirigeants n’étaient pas arrivés à trouver des sources d’approvisionnement alternatives, nos concitoyens des différents États de l’Union se seraient manifestés bruyamment, voire davantage.

Il n’est pas raisonnable de se fâcher avec un État aussi indispensable et fiable….

3° Pourquoi L’Ukraine prend-elle position pour l’Azerbaïdjan ?

Courrier International écrit : « Au Haut-Karabakh, l’Azerbaïdjan est dans son droit, estime la presse ukrainienne »

En outre Volodymyr Zelensky a décroché son téléphone, mercredi 4 octobre, pour appeler son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliev et le président ukrainien a déclaré sur la plateforme X (ex-Twitter).:

« Nous avons réaffirmé notre attachement aux principes de souveraineté et d’intégrité territoriale des États »

Il a également annoncé avoir aussi « remercié » le président azerbaïdjanais pour l’aide humanitaire fournie à Kiev, « en particulier dans le secteur de l’énergie à l’approche de l’hiver ».

Ce dernier argument se rapproche de celui de l’Union européenne.

Mais le premier montre une communauté de destin et d’intérêt. L’Ukraine comme l’Azerbaïdjan a profité d’une décision unilatérale d’un responsable soviétique. Pour l’Ukraine il s’agissait du successeur de Staline, Nikita Khrouchtchev qui a attribué la Crimée à l’Ukraine, bien qu’elle fût majoritairement peuplée de russes. Le Haut Karabakh se trouve donc par rapport à l’Azerbaïdjan dans une situation similaire que la Crimée par rapport à l’Ukraine.

4° Pourquoi Israël soutient elle l’Azerbaïdjan et lui fournit des armes ?

L’explication des ressources énergétiques peut, encore une fois, être avancée.

Mais on peut quand même s’étonner du peu d’empathie entre le peuple victime de la shoah à l’égard du peuple arménien qui a vécu un autre génocide, avant le sien.

Israël n’a jamais reconnu le génocide arménien !

Parce qu’Israël a toujours voulu, depuis sa création, conserver d’excellentes relations avec la Turquie. Il y eut quelques tensions avec Erdogan, mais rien d’essentiel qui puisse justifier de se fâcher avec le pays responsable du génocide arménien.

5° La position de la Turquie est claire et univoque.

Cette fois nous sommes dans un univers connu.

Chaque fois que la Turquie peut nuire aux arméniens, elle le fait.

L’Azerbaïdjan ce sont des turcs, donc ils doivent être aidés.

6° Pourquoi l’Iran soutient-elle l’Arménie, plutôt que l’Azerbaïdjan ?

L’Arménie a un soutien, c’est l’Iran.

C’est doublement surprenant parce que d’une part l’Arménie est chrétienne et surtout que les azéris sont principalement chiites comme les iraniens.

Cette fois la religion n’a rien à faire dans cette affaire.

Il existe en Iran, un territoire essentiellement occupé par des azéris, cette ethnie turcophone. L’Iran ne veut surtout pas que ses azéris puissent avoir une velléité de rejoindre l’Azerbaïdjan.

Il existe en Iran, un territoire essentiellement occupé par des azéris, cette ethnie turcophone. L’Iran ne veut surtout pas que ses azéris puissent avoir une velléité de rejoindre l’Azerbaïdjan.

L’Iran est, de ce fait, totalement opposé à l’idée que poursuivent les azéris et les turcs de créer un corridor appelé « le corridor de Zanguezour » qui permettrait de relier à l’Azerbaïdjan au Nakhitchevan jusqu’à la Turquie, au dus de l’Arménie, le long de la frontière avec l’Iran.

Ce projet pourrait être la raison d’une nouvelle guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

7° Pourquoi les États-Unis se désintéressent de cette affaire

D’abord parce que les États-Unis ne veulent plus s’intéresser à autre chose que leurs affaires internes et leur rivalité avec la Chine.

Mais il y a une autre raison indiquée par Jean-Claude Bourlanges : les États-Unis, ennemi absolu de l’Iran, n’aime pas que l’Arménie soit soutenue par ce pays ostracisé. Vous ne pouvez être ami de l’Iran et compter sur l’appui des États-Unis.

Il y aurait encore d’autres points à souligner mais cela dépasserait le cadre d’un mot du jour.

Mais on voit ainsi que la morale, l’éthique et l’émotion sont très éloignées des motivations des États.

<1767>