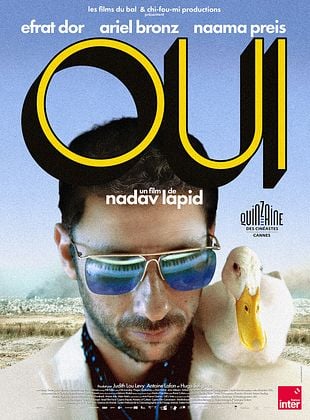

Annie et moi sommes allés voir, ce vendredi, le film « Oui » de Nadav LAPID.

Je crois que je ne suis jamais sorti d’un film en portant un malaise plus grand, tant ce film est sombre, dérangeant avec, en outre, une bande son souvent extrêmement agressive. Par moment on pense à Fellini ou à Pasolini mais sans la poésie et en comprenant que même si, comme pour les deux maîtres italiens, il s’agit d’une fiction, en réalité Nadav Lapid veut nous faire percevoir une certaine réalité israélienne d’aujourd’hui, une réalité terrifiante.

Le film se situe d’abord dans une fête totalement déjantée au sein d’une élite économique et militaire de Tel Aviv. Un couple d’artistes désargentés est employé pour divertir et pousser cette élite jusqu’à la limite de la folie, des orgies sexuelles et des paradis artificiels. Ce couple a un bébé avec lequel ils se comporte à peu près comme des parents normaux. Mais c’est la seule normalité qu’on perçoit chez eux, pour le reste pour reprendre la description du « Monde » : « ils se vautrent, sans état d’âme, dans le stupre et la turpitude. Ils veulent réussir, à n’importe quel prix. »

Le film se situe d’abord dans une fête totalement déjantée au sein d’une élite économique et militaire de Tel Aviv. Un couple d’artistes désargentés est employé pour divertir et pousser cette élite jusqu’à la limite de la folie, des orgies sexuelles et des paradis artificiels. Ce couple a un bébé avec lequel ils se comporte à peu près comme des parents normaux. Mais c’est la seule normalité qu’on perçoit chez eux, pour le reste pour reprendre la description du « Monde » : « ils se vautrent, sans état d’âme, dans le stupre et la turpitude. Ils veulent réussir, à n’importe quel prix. »

Nous sommes dans un Israël qui vient de vivre le traumatisme du 7 octobre 2023 et a commencé de déverser des tonnes de bombes sur Gaza. La femme, Jasmine, est danseuse, mais le héros principal, Y, est musicien. Alors qu’il est à la recherche d’un contrat susceptible de le sortir de la précarité, un oligarque d’origine russe lui propose ce qu’il cherche : beaucoup d’argent pour composer un nouvel hymne national dont les paroles sont explicitement génocidaires. Y entretient un dialogue mystique avec sa mère décédée qui était de gauche. Y n’aime pas ce texte horrible, mais il va céder et composer la musique.

Tout dans son être le pousserait à dire « Non » mais il va dire « Oui », le « Oui » de la soumission.

Le philosophe Alain a décrit la différence entre le « Oui » et le « Non » :

« Penser, c’est dire non. Remarquez que le signe du oui est d’un homme qui s’endort ; au contraire le réveil secoue la tête et dit non.

Non à quoi ? Au monde, au tyran, au prêcheur ? Ce n’est que l’apparence. En tous ces cas-là, c’est à elle-même que la pensée dit non. Elle rompt l’heureux acquiescement. Elle se sépare d’elle-même. Elle combat contre elle-même. Il n’y a pas au monde d’autre combat. Ce qui fait que le monde me trompe par ses perspectives, ses brouillards, ses chocs détournés, c’est que je consens, c’est que je ne cherche pas autre chose. Et ce qui fait que le tyran est maître de moi, c’est que je respecte au lieu d’examiner.

Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par cette somnolence.

C’est par croire que les hommes sont esclaves. Réfléchir, c’est nier ce que l’on croit. Qui croit ne sait même plus ce qu’il croit. Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien. »

Alain Propos sur les pouvoirs, « L’homme devant l’apparence », 19 janvier 1924, n° 139

Pour trouver l’inspiration Y quitte le foyer familial et convoque un amour de jeunesse, rencontré au conservatoire de musique, Leah.

Pour trouver l’inspiration Y quitte le foyer familial et convoque un amour de jeunesse, rencontré au conservatoire de musique, Leah.

Elle est jouée par une remarquable actrice Naama Preis qui est devenue propagandiste pour Tsahal, parce qu’elle n’a pas trouvé d’autre job pour gagner sa vie.. Avec elle, il va prendre la route du désert vers Gaza. Pendant le voyage Leah, sur la demande d’Y, raconte le 7 octobre et décrit aussi les horreurs de Gaza. Naama Preis crée un moment de tragédie, le plus fort du film.

Leur périple les amène en haut d’un monticule qui a pour nom « la colline d’amour » sur lequel ils voient Gaza envahie de fumée et entendent le bruit des missiles qui tombent. C’est à ce moment que Y s’écrie : « J’espère que Dieu n’existe pas ! »

Woody Allen a une autre formule :

« Si Dieu existe, j’espère qu’il a une bonne excuse. »

Je sais bien que ces paroles sont insupportables pour mes amis croyants pour qui leur Foi est source de consolation et de force pour agir pour le bien. J’étais moi-même un croyant fervent autour de mes 20 ans. Je comprends intimement cet élan vers la transcendance et la douce voix intérieure qui rend soutenable ce qui peut être si lourd.

Je ne parle pas de cela. Je parle des religions, de ces structures qui ont à leur tête des hommes, parce que c’est toujours des mâles, qui parlent, dans leurs offices, de paix et de pardon mais qui dans leurs actions soutiennent et provoquent la destruction.

Je parle de la religion orthodoxe dont le Patriarche de Moscou est un ancien agent du KGB et qui conseille Poutine et couvre ses actions les plus infames.

Je parle des évangélistes blancs américains, qui sont les soutiens les plus fervents de Donald Trump et qui soutiennent Israël parce que dans leur vision millénariste de fin du monde, ils croient que leur désir ne pourra être accompli que si tous les juifs se retrouvent sur la terre de la Judée antique.

Je parle des messianistes juifs qui veulent reconstruire le temple de Jérusalem même au prix d’une guerre sans fin avec tous les musulmans.

Je parle des islamistes radicaux qui divisent le monde entre « haram » et « halal » et pour lesquels la vie humaine n’a aucune valeur devant le dogme.

L’émission « C Politique » de France 5 du dimanche 21 septembre 2025 parlent des croyances des évangélistes américains. Et pour revenir à notre sujet d’aujourd’hui vous pouvez écouter le grand spécialiste de l’Histoire du Moyen Orient, Henry Laurens sur le problème du sacré et de la religion dans le conflit israélo-palestinien : « Question juive, problème arabe ». Pour lui c’est simple, le fait qu’on ajoute de la religion à un problème territorial rend ce conflit insurmontable.

Ce film suscite des réactions contrastées de la critique française. A France Inter et sur le plateau de « C ce soir », déjà cités dans le mot du jour du 17 septembre 2025, les avis étaient élogieux.

Dans « le Monde », Jacques Mandelbaum écrit dans son article publié le 17 septembre :

« Quelque chose d’assez repoussant à concevoir, douloureux à recevoir, captivant à percevoir. »

Dans « les Cahiers du Cinéma » Élodie Tamayo est plus lyrique :

« Et pourtant ce film dit oui, un oui tonitruant. À quoi ? Au désir de faire du cinéma, même impossible, même monstre. Alors Lapid convoque les forces vives de genres hétérogènes. Le prisme tourne entre le film d’amour épileptique, version Sailor et Lula à Tel-Aviv ; la fiction politique décadente , le cartoon brutal, la comédie musicale désespérée, le cirque fellinien, et l’ombre de Tobe Hooper plane sur des décors de piscine à balles. Les curseurs sont poussés au maximum, dans un geyser de couleurs, une explosion de textures sonores, un vortex de mouvements de caméra et d’effets spéciaux. On oscille entre la secousse organique, l’éveil des sens, et l’étourdissement. »

Dans « le Figaro » du 17 septembre Etienne Sorin est brutal :

« Amos Gitaï et Ari Folman perdus de vue, Lapid, conscience nécessaire mais piètre cinéaste, est l’une des rares voix dissonantes dans le paysage artistique israélien. Elle fait du bruit mais elle porte peu, confinant son cinéma pamphlétaire à un public confidentiel. »

Ce film est une charge très violente contre l’élite israélienne et même l’ensemble de la société israélienne. Dans son interview à France Inter, le réalisateur explique :

« Si je dois quelque chose à mon pays, et si des artistes doivent quelque chose à ce monde, c’est dire leur vérité avec la voix la plus lucide, la plus claire. [Il fait référence à ces] prophètes bibliques qui disaient au peuple parfois des choses très, très dures à entendre, mais qui disaient au peuple la vérité, afin de retirer ce voile qui couvre les yeux et qui suscite cet aveuglement. »

Pour ma part, je ne sais pas à quoi sert ce type de film. Je pense que beaucoup d’israéliens ne se reconnaîtront par dans l’image d’une élite hors sol et dépravée. Les palestiniens et leurs défenseurs seront fortifiés dans leurs certitudes négatives contre la société israélienne. Les modérés, comme moi, ne peuvent sortir qu’anéantis devant un film sans espérance.

Pour ma part, je ne sais pas à quoi sert ce type de film. Je pense que beaucoup d’israéliens ne se reconnaîtront par dans l’image d’une élite hors sol et dépravée. Les palestiniens et leurs défenseurs seront fortifiés dans leurs certitudes négatives contre la société israélienne. Les modérés, comme moi, ne peuvent sortir qu’anéantis devant un film sans espérance.

C’est pourquoi, je voudrais finir avec ce poème de Paul Eluard, déjà cité et écrit dans son recueil « Le Phénix »

«La nuit n’est jamais complète

Il y a toujours puisque je le dis

Puisque je l’affirme

Au bout du chagrin

une fenêtre ouverte

Une fenêtre éclairée

Il y a toujours un rêve qui veille

Désir à combler faim à satisfaire

Un cœur généreux

Une main tendue une main ouverte

Des yeux attentifs

Une vie la vie à se partager.»

Le film montre un vieil homme, célibataire, probablement le double cinématographique de Denys Arcand, interprété par Rémy Girard. À 70 ans, Jean-Michel Bouchard (Rémy Girard) sent sa fin approcher. Dépassé par son époque et pensant souvent à la mort, il vit dans une résidence pour personnes âgées, gérée par Suzanne (Sophie Lorain), et travaille encore deux jours par semaine aux Archives nationales.

Le film montre un vieil homme, célibataire, probablement le double cinématographique de Denys Arcand, interprété par Rémy Girard. À 70 ans, Jean-Michel Bouchard (Rémy Girard) sent sa fin approcher. Dépassé par son époque et pensant souvent à la mort, il vit dans une résidence pour personnes âgées, gérée par Suzanne (Sophie Lorain), et travaille encore deux jours par semaine aux Archives nationales.

C’est un film qui selon nous dégage une grande force.

C’est un film qui selon nous dégage une grande force.

La Russie que le cinéaste montre est très sale, violente et glauque :

La Russie que le cinéaste montre est très sale, violente et glauque :

Benoit Magimel est époustouflant dans ce film, Catherine Deneuve qui joue sa mère et qui a subi un

Benoit Magimel est époustouflant dans ce film, Catherine Deneuve qui joue sa mère et qui a subi un  Il parle de confiance, confiance qui n’est possible que s’il existe un pacte de vérité. Mais à la fin il parle surtout d’humanité :

Il parle de confiance, confiance qui n’est possible que s’il existe un pacte de vérité. Mais à la fin il parle surtout d’humanité :

Emmanuel Macron lui a rendu un magnifique hommage aux Invalides :

Emmanuel Macron lui a rendu un magnifique hommage aux Invalides :

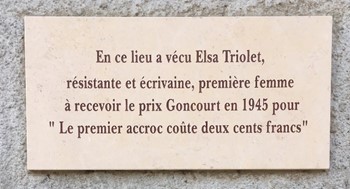

« J’ai passé les cinq premières années de ma vie à Lyon, dans une maison située au 4, rue Chambovet, dans le quartier de Montchat. Nous habitions sur une petite butte, et mon premier souvenir, il m’est déjà arrivé de le raconter, ce sont les fusées éclairantes qui saluent l’arrivée des Américains. On est en 1944, j’ai 3 ans. Dans cette maison, pendant l’Occupation, mon père, René, qui dirigeait la revue littéraire Confluences, a caché Aragon. C’est chez nous que celui-ci a écrit Il n’y a pas d’amour heureux, la légende voulant que ce soit pour ma mère. Mais je n’ai aucun souvenir de lui… Plus tard, la maison a été détruite – je l’évoque dans L’Horloger de Saint-Paul -, et aujourd’hui, sur son emplacement, une plaque dit qu’elle a été le siège du Comité national des écrivains, ce rassemblement d’auteurs résistants.

« J’ai passé les cinq premières années de ma vie à Lyon, dans une maison située au 4, rue Chambovet, dans le quartier de Montchat. Nous habitions sur une petite butte, et mon premier souvenir, il m’est déjà arrivé de le raconter, ce sont les fusées éclairantes qui saluent l’arrivée des Américains. On est en 1944, j’ai 3 ans. Dans cette maison, pendant l’Occupation, mon père, René, qui dirigeait la revue littéraire Confluences, a caché Aragon. C’est chez nous que celui-ci a écrit Il n’y a pas d’amour heureux, la légende voulant que ce soit pour ma mère. Mais je n’ai aucun souvenir de lui… Plus tard, la maison a été détruite – je l’évoque dans L’Horloger de Saint-Paul -, et aujourd’hui, sur son emplacement, une plaque dit qu’elle a été le siège du Comité national des écrivains, ce rassemblement d’auteurs résistants.

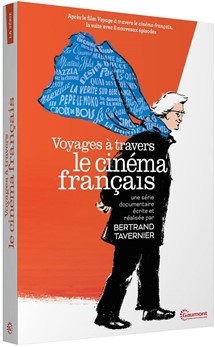

Je l’ai découvert, dans les chroniques matinales de France Inter qu’il a tenu seulement pendant quatre mois, entre septembre 2003 et janvier 2004. Il racontait pendant 3 minutes, à la fin de la matinale de France Inter, une histoire, une réflexion, une chronique historique, enfin quelque chose qui était en relation avec les événements du monde qui venaient d’être analysés par les journalistes d’information. Il l’a conceptualisé sous le nom « d’à-coté ». C’était toujours un moment de sagesse et de lumière.

Je l’ai découvert, dans les chroniques matinales de France Inter qu’il a tenu seulement pendant quatre mois, entre septembre 2003 et janvier 2004. Il racontait pendant 3 minutes, à la fin de la matinale de France Inter, une histoire, une réflexion, une chronique historique, enfin quelque chose qui était en relation avec les événements du monde qui venaient d’être analysés par les journalistes d’information. Il l’a conceptualisé sous le nom « d’à-coté ». C’était toujours un moment de sagesse et de lumière.

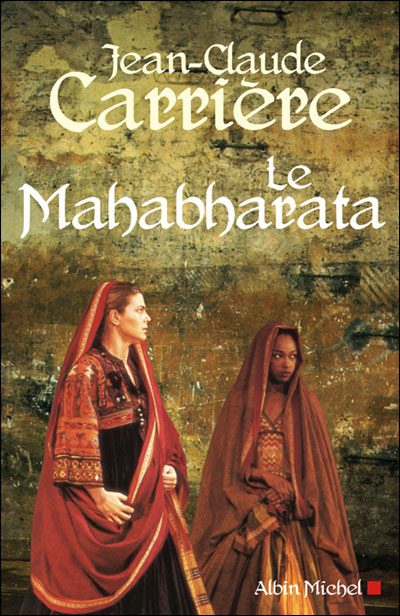

Et Peter Brook, de 6 ans son ainé, mais toujours vivant, lui rend hommage dans «

Et Peter Brook, de 6 ans son ainé, mais toujours vivant, lui rend hommage dans «

Et ces témoignages sont entrecoupées de paysages d’une beauté exceptionnelle.

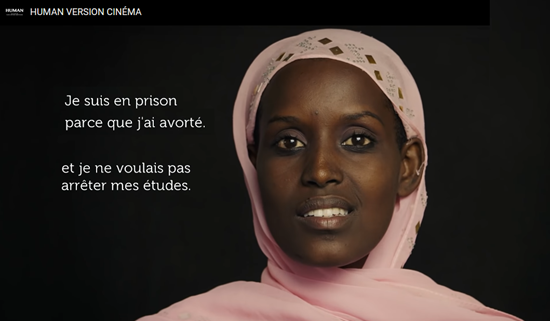

Et ces témoignages sont entrecoupées de paysages d’une beauté exceptionnelle. Et puis, des lacs magnifiques, des mers déchaînées, des montagnes, des steppes, des déserts, des plaines, des marchés filmés par hélicoptère, des images majestueuses, une qualité de photo sublime rendent ce documentaire unique.

Et puis, des lacs magnifiques, des mers déchaînées, des montagnes, des steppes, des déserts, des plaines, des marchés filmés par hélicoptère, des images majestueuses, une qualité de photo sublime rendent ce documentaire unique. A ce jugement sans nuance, une condamnation en quelque sorte, un internaute a répondu :

A ce jugement sans nuance, une condamnation en quelque sorte, un internaute a répondu :