Il faut bien finir une série de mots du jour. Il y aurait encore tant à apprendre, à comprendre, à dire et à écrire.

La commune reste un mythe pour toutes celles et ceux qui se revendiquent de l’anarchisme.

Mais elle fut surtout vampirisée par les marxistes et les bolcheviques, pour son grand malheur. Car on oubliait alors la soif de liberté qu’elle avait fait naitre et aussi la volonté de contrôler les gouvernants.

Car dans le régime du Parti unique, il ne pouvait être question de mettre en cause les dirigeants.

Marx et Lénine ont beaucoup réfléchi sur le destin de la Commune et ont imaginé un parti totalitaire qui dirigeait de manière autoritaire la révolution ne reculant devant aucune violence contre ses ennemis ou simplement celles et ceux qu’il avait désigné sous ce nom.

On raconte qu’au 73ème jour de pouvoir, Lénine se serait mis à danser sur la glace pour célébrer le fait que le gouvernement des soviets ait dépassé la longévité de la Commune de Paris.

Entre 1905 et 1920, Lénine consacre vingt-cinq textes à la Commune de Paris.

<Cette page> essaie de décrire succinctement l’analyse et les leçons que les bolcheviques ont voulu tirer de La Commune.

Et <ICI> vous lirez directement le texte que Lénine a écrit pour les quarante ans de La Commune.

Il a simplement oublié l’esprit de liberté qui régnait lors de cette insurrection

Pour parler encore de La Commune, je préfère revenir sur ce formidable film qu’a réalisé pour ARTE, Raphael Meyssan après avoir écrit 3 volumes de BD : «Les Damnés de la Commune »

Dans <Cette vidéo> il raconte son aventure qui lui a pris 10 ans.

Dans <Cette vidéo> il raconte son aventure qui lui a pris 10 ans.

Et il raconte comment tout cela a commencé.

Il ne connaissait pas grand-chose à ce moment de l’Histoire de France.

Mais il a découvert qu’un communard, Lavalette, avait vécu dans son immeuble de Belleville, au 6 rue Lesage. Ce fut le départ d’une quête pour essayer de comprendre qui était cet homme.

Il va se plonger dans les archives municipales, celles de la police, dans le Maitron déjà cité.

Et lors de cette recherche, il va croiser une seconde personne qui est Victorine Brocher, une communarde qui a écrit un livre qui raconte son aventure pendant la commune.

Et c’est Victorine dont la voix est jouée par Yolande Moreau qui va tracer le fil de l’histoire que Meyssan va raconter dans son film.

Le livre que Victorine Brocher écrit s’appelle « Souvenirs d’une morte vivante » et a été republié par les Editions Libertalia.

Le livre parait d’abord à Lausanne et à Paris. Victorine Brocher souhaitant rester anonyme signe avec son prénom suivi de l’initiale du nom de son mari.

Raphaël Meyssan a été invité dans l’émission <Le Cours de l’Histoire> de Xavier Mauduit du 19 mars 2021.

Et quand Xaver Mauduit (à environ 19 :15 de l’émission) l’interroge sur l’émotion qui se dégage de la narration de ses livres et de son film, il répond.

« L’émotion !

La commune c’est une grande aventure humaine.

C’est une grande aventure populaire.

Ce ne sont pas des idéaux, ce n’est pas un programme politique.

Cela vient bien après. Cela se construit après.

C’est d’abord des hommes et des femmes qui vivent un grand moment collectif, une grande histoire ensemble.

C’est cela que j’avais envie de raconter. »

Pour finir une série, il me faut non seulement un sujet mais aussi un exergue. « La Commune c’est une grande aventure humaine » aurait pu être celui-ci.

Mais dans cette émission, il y avait aussi deux autres invités qui étaient historiens.

Le premier, Michel Cordillot que j’ai déjà cité lors du mot du jour du <26 mars 2021> et qui a été coordinateur d’un ouvrage synthétique sur la Commune paru en janvier : « La commune de Paris 1871 »

Et un autre Jean-Louis Robert que je n’ai pas encore cité et qui a écrit un des articles de la Revue « l’Histoire » consacrée à la Commune : « Les artistes s’engagent : La culture pour tous ! »

Dans cet article il décrit l’importance de la culture et de l’éducation dans ce que la Commune a voulu mettre en place :

« Les communards ont pris la culture très au sérieux. Ils encouragent la création […]

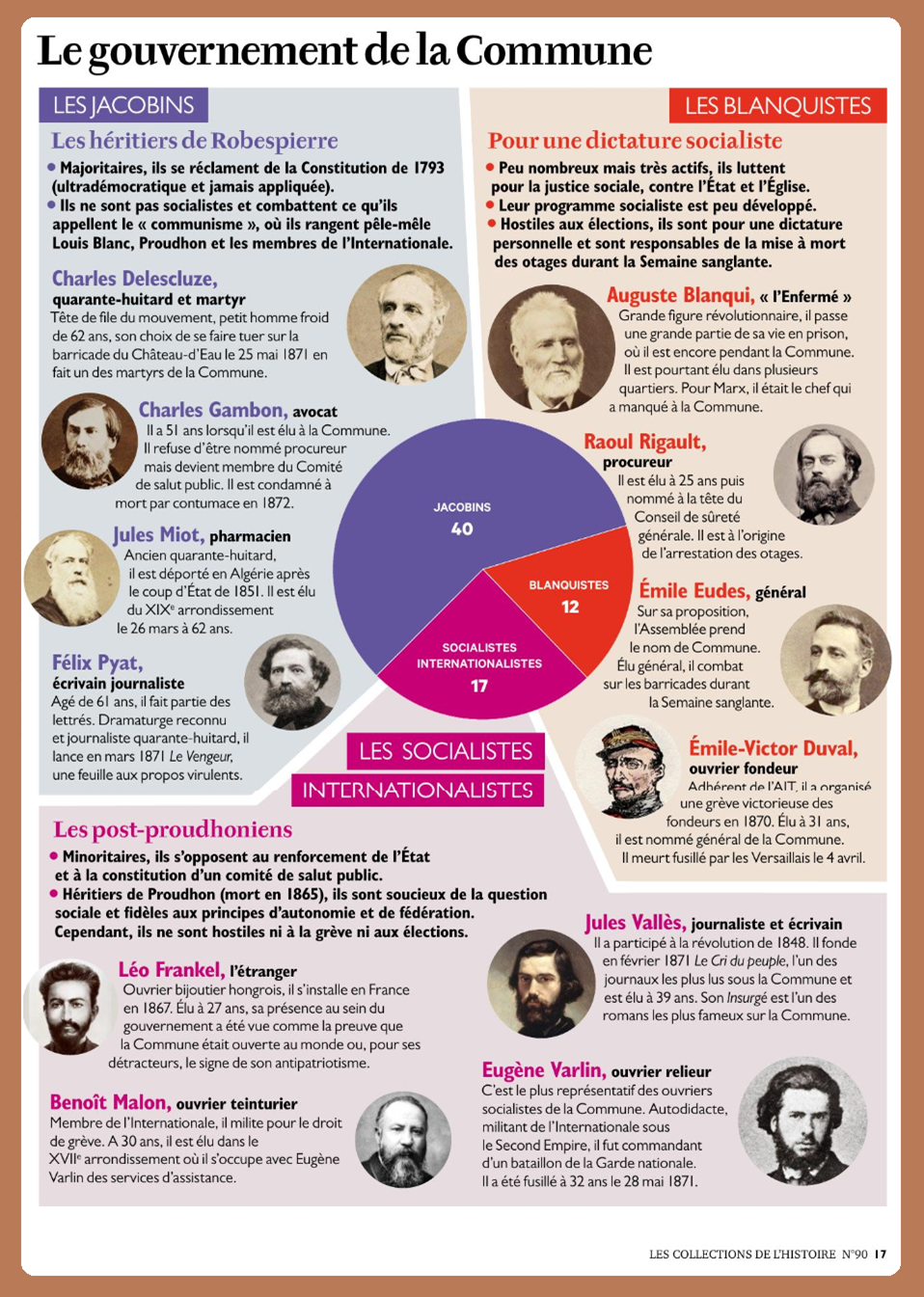

La participation des artistes à la Commune de Paris se mesure par de nombreux indices. Au sein du gouvernement, ils sont exceptionnellement nombreux : 9 (en comptant les « artistes industriels », peintres sur porcelaine, sculpteurs funéraires…) sur 81 élus qui siègent à l’Hôtel de Ville. Aucune Chambre ne retrouvera un tel pourcentage d’artistes – ni à vrai dire un pourcentage d’ouvriers aussi élevé – que celui de l’Assemblée communale en 1871. »

Gustave Courbet joua un rôle de premier plan dans cette ambition culturelle qui entend donner aux artistes une totale liberté de création. Parce que Courbet et ses amis :

« se souvenait des censures impériales au temps des Salons. En 1863 le refus de 3 000 œuvres, dont Le Déjeuner sur l’herbe de Manet, avait conduit à l’ouverture du célèbre Salon des refusés. Il s’agit aussi de confier aux artistes et aux artistes seuls la direction des Beaux-Arts, par le biais d’une Fédération qui gérerait musées, expositions, éducation artistique, etc. »

Et il raconte alors cet épisode qui se passe le 19 mai, alors que les versaillais sont aux portes de la ville et vont entrer dans Paris le 21 :

« C’est là que se révèle la complexité de ce que fut la Commune. Elle n’était pas seulement libertaire, elle était aussi un gouvernement qui légiférait – pour Paris – et entendait que ses décrets soient exécutés. Toute l’action des artistes était sous le contrôle du délégué à l’Enseignement de la Commune, Édouard Vaillant, qui n’était assurément pas un anarchiste, mais un socialiste révolutionnaire, parfois proche du blanquisme. C’est lui qui devait valider les nominations des conservateurs de musée par la Fédération, lui qui devait valider les propositions financières de la Commission. Et c’est lui qui proposa à la Commune, qui le vota le 19 mai, un décret révolutionnaire socialisant les théâtres privés pour les donner en gestion aux associations d’artistes plasticiens. Le décret indiquait que les théâtres relevaient de la délégation à l’Enseignement, et non plus de la police comme avant. Vaillant déclare que « les théâtres doivent être considérés surtout comme un grand établissement d’instruction ; et, dans une république, ils ne doivent être que cela ». Toutefois, après une longue discussion, les membres de la Commune s’entendirent pour que ce ne soit pas l’État qui dirige les théâtres. Ils devaient conserver toute leur liberté. Deux jours avant l’entrée des Versaillais dans Paris, la Commune avait consacré deux heures de son temps à parler de la culture ! »

J’ai trouvé ce fait sublime. Dans les temps de pandémie que nous vivons on s’interroge sur ce qui est essentiel.

Les communards classaient la Culture dans l’essentiel. Ils savaient bien qu’ils n’arriveraient pas à résister bien longtemps à l’armée supérieure en nombre, en organisation et en armes qui fondaient sur eux. Mais ils ont tenu, quand même, à parler et à légiférer sur la Culture.

Et je cite intégralement la fin de l’article de Jean-Louis Robert :

« Un fait en particulier en dit long sur le souci de démocratisation de la culture par la Commune. Le 18 mai, Édouard Vaillant admonesta un peu vivement l’administrateur du Muséum national d’Histoire naturelle qui venait de rouvrir ses collections à un public limité à des porteurs de carte ou d’autorisation. C’était, écrivit Vaillant, agir comme en plein régime monarchique, c’était faire « de la visite des collections un privilège. Sous le régime communal, toute galerie, bibliothèque, collection doit être ouverte largement au public ».

Dans le domaine du spectacle, il était plus facile d’agir. Des grands concerts furent organisés aux Tuileries. Certains étaient en libre accès, d’autres étaient payants pour contribuer à la solidarité aux familles des gardes nationaux tués au combat. Le public était très divers. On y associait la chansonnette populaire, la poésie, les airs d’opéra, la chanson militante et patriotique. Ce furent de grands moments de réappropriation culturelle par le peuple. Sur les murs de la salle du trône on pouvait lire « Peuple ! L’or qui ruisselle sur ces murs, c’est ta sueur ! Tu rentres en possession de ton bien ; ici, tu es chez toi. » Le peuple écoutait ainsi la comédienne du Théâtre Français, Mme Agar, dire des vers et la grande chanteuse populaire Rosa Bordas, chanter La Canaille.

Sur les murs de l’École des beaux-arts le passant pouvait lire, écrit en grandes lettres de charbon : « Nous serons tous fusillés, mais nous nous en foutons ! » Certains artistes communards payèrent cher leur participation, à l’instar de Courbet qui fut non seulement emprisonné, mais aussi condamné à payer la restauration de la colonne Vendôme, parce qu’il avait souhaité sa démolition au profit d’une colonne de la paix. Une punition qui allait le contraindre à une vie très difficile.

Le cas du musicien Francisco Salvador-Daniel, ce spécialiste de la musique arabe et compositeur de mélodies mauresques encore chantées de nos jours par les plus grandes artistes arabes, nommé directeur du Conservatoire par la Commune, est moins connu. Il fut fusillé dans la rue le 24 mai. »

La Commune fut une grande aventure humaine. Certes, ils étaient divisés mais ils poursuivaient de belles aspirations. La liberté de la création et l’importance de la Culture constituent une des plus nobles.

Il était un des animateurs de la Commune et jouait un rôle prépondérant en raison de son journal «

Il était un des animateurs de la Commune et jouait un rôle prépondérant en raison de son journal «

Ce recueil est classé par mois et commence par la guerre de 1870, le désastre de Sedan puis arrive mars 1871, il parle du deuil et de l’enterrement de son fils.

Ce recueil est classé par mois et commence par la guerre de 1870, le désastre de Sedan puis arrive mars 1871, il parle du deuil et de l’enterrement de son fils.

[…] Marx parle de la Commune comme de la première expérience de dictature du prolétariat. Je ne le crois pas. Dans cette insurrection apparaît un acteur contemporain qui n’est pas le prolétariat. C’est le peuple, c’est-à-dire les ouvriers, mais aussi des petits patrons, des artisans, des femmes, beaucoup d’instituteurs. A mes yeux, la Commune de Paris est la première révolution citoyenne moderne, celle qui va faire du contrôle collectif, de la souveraineté politique du peuple, la question numéro un, comme le disait Jaurès.

[…] Marx parle de la Commune comme de la première expérience de dictature du prolétariat. Je ne le crois pas. Dans cette insurrection apparaît un acteur contemporain qui n’est pas le prolétariat. C’est le peuple, c’est-à-dire les ouvriers, mais aussi des petits patrons, des artisans, des femmes, beaucoup d’instituteurs. A mes yeux, la Commune de Paris est la première révolution citoyenne moderne, celle qui va faire du contrôle collectif, de la souveraineté politique du peuple, la question numéro un, comme le disait Jaurès.

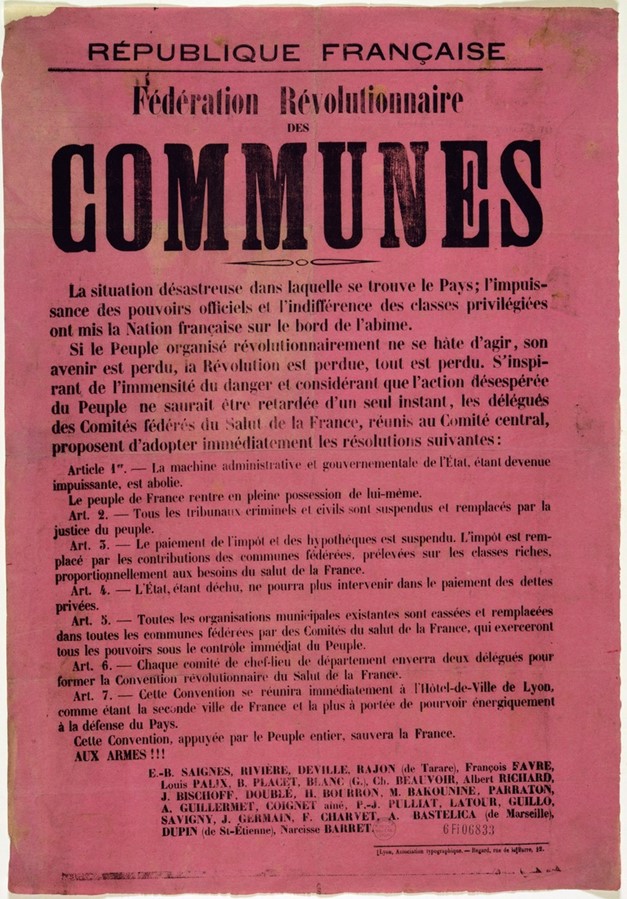

Il s’insurgea contre tous les pouvoirs Charles X, Louis Philippe, les républicains de IIème république, Napoléon III et aussi la République bourgeoise née après la défaite de Sedan.

Il s’insurgea contre tous les pouvoirs Charles X, Louis Philippe, les républicains de IIème république, Napoléon III et aussi la République bourgeoise née après la défaite de Sedan.

Mais si voulez quand même de la lecture, je vous propose le mot du jour écrit pour le 19 février….mais de l’année 2014

Mais si voulez quand même de la lecture, je vous propose le mot du jour écrit pour le 19 février….mais de l’année 2014