J’ai écrit une introduction avant le sujet de ce mot du jour. Mais pour ne pas alourdir excessivement cet article, je l’ai finalement retirée et mise en commentaire.

Le 25 août 1918, naissait à Lawrence, dans le Massachusetts (Etats-Unis), Léonard Bernstein dont on fête les 100 ans de la naissance. Or Léonard Bernstein est un personnage considérable du monde des arts et de la musique en particulier.

Le 25 août 1918, naissait à Lawrence, dans le Massachusetts (Etats-Unis), Léonard Bernstein dont on fête les 100 ans de la naissance. Or Léonard Bernstein est un personnage considérable du monde des arts et de la musique en particulier.

J’avais déjà consacré, un premier mot le 7 mai 2018 à Bernstein et à son œuvre éclectique, visionnaire et géniale : « Mass »(1)

Lors de ce mot du jour, j’annonçais :

« C’était un homme charismatique, plein de fougue et d’excès, j’y reviendrai dans un mot du jour ultérieur, plus proche de sa date anniversaire. »

Je vais donc respecter cette promesse et évoquer cet homme talentueux, séducteur, pédagogue, humaniste et possédant aussi sa part d’ombre. Cela m’occupera toute cette semaine.

La grande cantatrice allemande Christa Ludwig qui a beaucoup travaillé avec le musicien, comme avec Herbert von Karajan a dit en toute simplicité :

«Léonard Bernstein ne faisait pas de la musique, il était la musique!»

(Propos rapportés par le Figaro du 18 mars 2018)

Et elle ajoutait :

« On estimait Karajan, on aimait Bernstein »

Car en effet si Karajan et Bernstein ont souvent été comparés, seul Bernstein avait cette dimension que Karajan ne possédait pas : il était compositeur.

Et Bernstein a aussi tenté et souvent réalisé d’aimer toutes les musiques. Finalement la seule musique qu’il a vraiment rejetée fut la « musique classique contemporaine atonale », c’est-à-dire celle dont Pierre Boulez était le chantre comme Karl Heinz Stockhausen.

Celles et ceux que je connais et qui lisent ce blog me semblent en phase avec cette vision de Bernstein de préférer les Beatles, les Pink Floyd à Stockhausen, Nono et consorts.

Il disait lui-même :

« J’éprouve beaucoup plus de plaisir à suivre les aventures musicales de Simon et Garfunkel ou du groupe qui chante « Along Comes Mary » qu’à écouter la majorité des œuvres de la communauté des compositeurs d’avant-garde »

Beaucoup d’articles et d’émissions de télévision ont été consacrés à Léonard Bernstein ces dernières semaines.

France musique lui a consacré de nombreuses émissions et notamment une série <Un été avec Bernstein> réalisée par Emmanuelle Franc que j’ai écouté intégralement.

Cependant, pour ce premier article, je vais surtout faire référence à un documentaire diffusé par Arte et que vous pourrez visualiser jusqu’au 16/11/2018 derrière ce lien <Le déchirement d’un génie>.

C’est d’ailleurs le titre de ce documentaire que j’ai choisi comme exergue de ce premier article. Ce documentaire fait notamment intervenir les 3 enfants de Léonard Bernstein.

Avant d’en venir à l’explication de ce déchirement qui se situe selon moi à deux niveaux, quelques mots sur le début de la carrière du musicien.

Il n’est pas né dans une famille de musicien. Et Sam Bernstein, son père a même voulu empêcher son fils de devenir musicien, il souhaitait qu’il devienne rabbin. Léonard négocie : il pourrait devenir professeur de musique et entrer à Harvard. C’est d’ailleurs là qu’il fait ses premières grandes rencontres, avec Aaron Copland et Dimitri Mitropoulos. Le jeune homme fait ses humanités et passe ses nuits à animer les fêtes en jouant du boogie woogie !

Vous trouverez plus de précisions dans cette émission de France Musique : <Les débuts de Léonard Bernstein : Un étudiant brillant, forcément brillant !>.

L’Histoire raconte que tout commença à l’âge de 10 ans avec le piano de la tante Clara :

« Et puis un beau jour, l’année de mes 10 ans, ma tante Clara a dû quitter Boston où nous habitions. Elle ne savait pas quoi faire de quelques meubles encombrants parmi lesquels un énorme piano droit sculpté. On l’a donc entreposé chez nous avec des chaises rembourrées. Je l’ai vu, j’en suis tombé éperdument amoureux et je le suis toujours. »

10 ans c’est tard pour devenir un virtuose mais Léonard ou Lenny, comme tout le monde l’appelle, mis les bouchées doubles : il était talentueux et il travailla beaucoup et devint rapidement un incroyable musicien remarqué par des grands chefs d’orchestre installés aux Etats-Unis, tous d’origine européenne. Car ceci a une grande importance, Léonard Bernstein devint le premier grand chef d’orchestre né américain.

Il travailla beaucoup et su embrasser les opportunités notamment une qu’il raconte lui-même :

« J’étais sur le point de me noyer [au sens figuré, il n’avait pas de ressources] ce 25 août lorsque je reçu un appel téléphonique […] d’Artur Rozinski que je n’avais jamais rencontré. […] C’était un chef d’orchestre célèbre […] il me demanda de venir le voir. ».

Il se rend donc dans une ferme à Stockbridge où résidait Rozinski :

« Il m’entraîna vers une meule de foin où nous nous assîmes et me dit « comme vous le savez (je n’en savais rien) je viens d’être nommé directeur du Philharmonique de New York [et ajouta] j’ai besoin d’un chef assistant. Je ne suis pas sûr de mon choix. Alors j’ai demandé à Dieu qui je devais choisir et Dieu a dit : prenez Bernstein ! Aussi vous au-je appelé. Prenez-vous le job ? »

Authentique !

Donc Bernstein accepta et explique que son « Job » consistait à étudier les partitions et à se trouver prêt pour le cas où Rodzinski ou un chef invité serait dans l’incapacité de diriger pour les remplacer en répétitions ou au concert.

Bref une doublure. Bien sûr cela n’arrive quasi jamais :

« Je crois que pendant quinze ans, personne n’est jamais tombé malade à New York. »

Mais Bernstein étudiait toutes les partitions. Et un jour Bruno Walter, l’un des plus grands chefs de l’Histoire de la musique est tombé malade et Rodzinski n’avait pas la disponibilité de le remplacer ce fut donc à Bernstein de le faire.

Voici ce qu’on peut lire à ce propos :

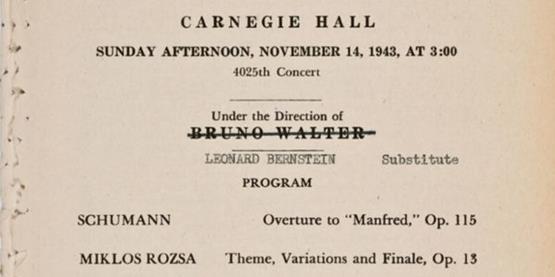

« Or, le 14 Novembre 1943, le chef d’orchestre Bruno Walter qui doit assurer le concert tombe malade. C’est au tour de Lenny de jouer l’après-midi même. Il n’a pas le temps de répéter, il n’a jamais dirigé ce programme. Tétanisé, il passe au Drugstore en face du Carnegie Hall prendre un café. Il explique au pharmacien pourquoi il se sent si mal. Celui-ci lui donne une pilule pour avoir de l’énergie, une autre pour être calme… »

J’ai mis les deux pilules dans ma poche et je me souviens qu’avant de monter sur scène, je les ai prises et je les ai jetées aussi loin que j’ai pu à l’autre bout des coulisses du Carnegie Hall. Et j’y suis allé. Je ne me souviens de rien entre ce moment et la fin du concert. »

Pour en savoir plus sur ces débuts, écoutez l’émission de France musique : <Léonard Bernstein : De la vie de bohème au miracle >

la vie de bohème au miracle >

Vous trouverez aussi sur le site de France Musique une copie de l’affiche de ce concert avec le nom de Bruno Walter barré et celui de Léonard Bernstein rajouté.

Ce n’est que le haut de l’affiche, car le morceau essentiel de ce concert était une partition horriblement difficile : Le Don Quichotte de Richard Strauss.

Ce fut un triomphe !

Et pour en savoir plus sur la rivalité et aussi le respect mutuel entre ces deux artistes vous pourrez écouter l’émission sur France Musique : <Léonard Bernstein et Herbert von Karajan : le duel>

Mais revenons au « déchirement ».

Mais revenons au « déchirement ».

Le premier déchirement que Bernstein connut était celui d’être à la fois interprète et compositeur. Par raison et pour la postérité, il voulait surtout être compositeur.

Mais dans le documentaire d’Arte, sa fille Jamie dit « La direction était une véritable drogue pour lui !»

Bernstein explique lui-même que la composition est un exercice dur et solitaire, la récompense vient souvent très tard et parfois même pas du tout. Alors que l’interprétation est un exercice que l’on réalise en équipe et la récompense arrive beaucoup plus vite par les applaudissements du public.

Il a essayé plusieurs fois d’arrêter la direction pour se consacrer à la composition et chaque fois il a craqué. Quand finalement, notamment parce que son médecin lui a dit qu’il s’agissait d’une histoire de vie ou de mort il a décidé de faire son dernier concert à Boston le 19 août 1990, la vie ne lui a plus été accordée que pour quelques semaines, il est décédé le 14 octobre 1990.

Un disque a gardé le témoignage sonore de ce dernier moment d’extase.

La reconnaissance du public, des critiques et du monde musical était aussi particulièrement déséquilibrée : Des concerts de louange pour l’interprète, un scepticisme peu bienveillant, voire une hostilité manifeste à l’égard du compositeur, sauf pour les œuvres qu’il a écrite pour Broadway et notamment <West Side Story>, bien entendu.

Et nous arrivons eu second déchirement : sa bisexualité.

Il a des amours homosexuels depuis sa jeunesse mais il rencontre la belle actrice chilienne née à Costa Rica : Félicia Montaleagre en 1946, ils se marient en 1951 et auront 3 enfants.

En 1951, quelques mois seulement après leur mariage, Félicia écrit à Lenny :

En 1951, quelques mois seulement après leur mariage, Félicia écrit à Lenny :

« Tu es homosexuel et cela ne changera sans doute jamais […] Je suis prête à t’accepter tel que tu es […] car je t’aime passionnément ».

C’est une relation assez unique et une hauteur d’âme de la part de Felicia remarquable à une époque où l’homosexualité était encore peu admise. Et Félicia écrit aussi :

« Notre mariage n’est pas fondé sur la passion mais sur une tendresse et un respect mutuel ».

Et Lenny écrit en 1957 :

« Les principales nouvelles c’est que je t’aime et que tu me manques, plus que je n’aurai jamais su »

Pendant 25 années l’épouse a toléré les relations extra-conjugales de son mari tant que celles-ci « restent discrètes ».

Et puis voici la fin de l’Histoire telle que la relate le magazine Diapason de juillet/août 2018 :

« Quand après un quart de siècle et trois enfants, ressurgit le dieu primordial sous les traits du jeune musicologue Tom Cothran, l’ogre jamais rassasié abandonne le domicile conjugal. Quelques mois plus tard, Felicia tombe malade. Cancer du poumon. Lenny lâche Tom et rentre à la maison, où Felicia s’éteint le 16 juin 1978. Il ne dort plus : tout est de sa faute. Dieu l’a puni. Whisky, médicaments, rien ne l’apaise. Le monde est plein de jolis garçons qu’il consomme sans respirer… ».

« de jolis garçons qu’il consomme sans respirer », je reviendrai sur cette addiction jeudi.

Il ne cessera cependant de parler et d’évoquer son épouse pendant les 14 ans qui lui restent à vivre.

Il lui dédiera des œuvres ou des interprétations comme ce Requiem de Mozart du 6 juillet 1988 qui a été enregistré par DG et dont vous trouverez la version vidéo sur cette page de la Philharmonie de Paris ainsi qu’un commentaire qui exprime l’émotion de cette interprétation

(1) Depuis que j’ai écrit le mot sur « Mass> J’ai trouvé sur Youtube, une version théâtrale jouée par des artistes de l’Université de Yale.

<1100>

Voici l’introduction que j’avais dans un premier temps mise au début de cet article. Mais la jugeant trop longue, je l’ai « exfiltrée » pour la mettre en commentaire :

Ces longues vacances ont produit beaucoup de sujets propices à des mots du jour.

De manière assez incroyable, l’équipe dont la valorisation financière était la plus élevée l’a emporté. Montrant, une fois de plus que les outils du libéralisme économique et financier ne sont pas dénués de pertinence. Mais c’est certainement parce que ces joueurs et leur staff sont finalement arrivés à faire vraiment équipe. Le plus surprenant dans cette histoire est que des milliers de français sont allés manifester leur joie dans la rue, en criant : « Nous sommes champions du monde ».

C’est ce « Nous » qui est surprenant. Qu’Antoine Griezmann ou Kylian MBappé disent « Nous sommes champions du monde » est juste, et même qu’Adil Rami, qui n’a pas joué une seule minute lors de toute la compétition, puisse affirmer : « Nous sommes champion du monde » parce qu’il faisait partie de l’équipe de 23 joueurs semble légitime.

Mais qu’un français qui a simplement assisté à la compétition, derrière sa télévision, puisse le dire, pose la question du « Nous ». Qui est ce « Nous » ?

Mais ce mot du jour ne tentera pas de répondre à cette question.

Nicolas Hulot a démissionné du gouvernement le 28 août à la radio. On peut s’interroger sur le lieu de la démission, mais la radio apparaît finalement normal pour un homme de média dans un monde de médias et de communication.

Je retiens qu’il a surtout dit que notre système économique actuel est incompatible avec les enjeux de sauvegarde de la biodiversité et de la maîtrise nécessaire du réchauffement climatique et que la question de la survie de l’espèce était posée. Il a aussi dit qu’il ne percevait pas, émanant de la société une lame de fond pour soutenir ses thèses. En effet, il n’y a eu aucune manifestation d’ampleur pour soutenir Nicolas Hulot quand il perdait des arbitrages contre les lobbys industriels et financiers.

Quand François Mitterrand avait voulu réformer l’école « privée », on disait « l’école libre », un peuple d’un million de manifestants s’est levé pour empêcher cette réforme qui aurait pu avoir un impact négatif sur leurs enfants. Aujourd’hui, si on accepte les thèses de Nicolas Hulot, la question est beaucoup plus grave pour les enfants et les petits enfants des homo sapiens.

Le lendemain Dominique Seux et Eric Le Boucher expliquaient leur désaccord en soutenant la thèse que le système économique n’était pas le problème mais la solution, car lui seul était capable de mobiliser suffisamment de capitaux pour financer la transition écologique et que le système de contraintes et d’interdits qu’envisageait Hulot conduisait à une impasse.

Voici, un débat passionnant, mais ce mot du jour ne l’approfondira pas.

Un formidable moment de Direction : Bernstein avec la Philharmonie de Haydn dirige un mouvement d’une symphonie de Haydn sans les mains : https://www.youtube.com/watch?v=kke4SyaP25c