Le peintre Gustave Courbet est né en 1819. Il fut désigné comme le chef de file du courant réaliste.

Au temps des réseaux sociaux on a beaucoup parlé de lui en raison de la censure par Facebook de son tableau « L’origine du Monde » qui avait été publié par un Internaute. Le litige fut surmonté. Après une action en justice, un accord amiable a pu être trouvé entre Facebook et l’internaute : Frédéric Durand. C’est quand même une affaire qui a duré 8 ans.

Depuis on peut publier l’Origine du Monde sur Facebook. Il s’agit d’un tableau de 46,3 cm sur 55,4 cm exposé au Musée d’Orsay à qui il faut désormais ajouter le nom de Giscard d’Estaing.

Depuis on peut publier l’Origine du Monde sur Facebook. Il s’agit d’un tableau de 46,3 cm sur 55,4 cm exposé au Musée d’Orsay à qui il faut désormais ajouter le nom de Giscard d’Estaing.

France culture nous apprend que ce tableau peint en 1866 a toujours causé scandale. Récemment, le nom du modèle qui a servi pour peindre cette partie de l’anatomie féminine a été révélé : il s’agit d’une jeune danseuse de l’opéra de Paris : Constance Quéniaux.

Mais ce mot du jour n’a pas pour objet de parler des qualités artistiques du peintre mais de son rôle dans la Commune de Paris et notamment l’accusation d’être responsable de la destruction de la colonne Vendôme avec la statue de Napoléon Ier qui la surplombait.

La colonne Vendôme avait été érigée en 1810 en hommage à la « Grande Armée » et à son chef Napoléon Bonaparte.

Gustave Courbet par son parcours était destiné à soutenir La Commune.

Courbet avait, par exemple, été l’ami de Pierre-Joseph Proudhon, le chantre du socialisme libertaire cher à Michel Onfray. En 1865, il a consacré une peinture à son ami « Proudhon et ses enfants » .

Ses idées républicaines et son gout de la liberté lui ont fait refuser la Légion d’honneur qui lui avait été proposée par Napoléon III.

Ses idées républicaines et son gout de la liberté lui ont fait refuser la Légion d’honneur qui lui avait été proposée par Napoléon III.

<Wikipedia> nous apprend qu’il a adressé, le 23 juin 1870, une lettre au ministre des lettres, sciences et beaux-arts :

« J’ai cinquante ans et j’ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre : quand je serai mort, il faudra qu’on dise de moi : Celui-là n’a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n’est le régime de la liberté »

Après la proclamation de la République le 4 septembre 1870, Gustave Courbet est nommé, le 6, par une délégation représentant les artistes de Paris, « président de la surveillance générale des musées français » : Courbet dirige alors un comité chargé de la sauvegarde des œuvres d’art conservées à Paris et dans les environs.

Cette mesure conservatoire est normale en temps de guerre, et alors que les troupes prussiennes approchent de la capitale.

Je cite encore Wikipedia :

« Le 14, il s’occupe de protéger le musée de Versailles, puis les jours suivants le musée du Luxembourg, les salles du musée du Louvre, le Garde-Meuble. Le 16, débute le siège de Paris. […]

Après les élections complémentaires du 16 avril 1871, il est élu au conseil de la Commune par le 6e arrondissement et délégué aux Beaux-Arts. Le 17 avril 1871, il est élu président de la Fédération des artistes. Il fait alors blinder toutes les fenêtres du palais du Louvre pour en protéger les œuvres d’art, mais aussi l’Arc de Triomphe et la fontaine des Innocents. Il prend des mesures semblables à la manufacture des Gobelins, et fait même protéger la collection d’œuvres d’art d’Adolphe Thiers, dont notamment ses porcelaines de Chine. Il siège à la commission de l’Instruction publique […] avec Jules Vallès »

On constate donc que Gustave Courbet était plutôt enclin à protéger le patrimoine.

La responsabilité qu’on lui fera jouer dans la destruction de la colonne Vendôme est ambigüe et même erronée.

Il est vrai qu’il fait une proposition le 14 septembre 1870. Il rédige, ce jour, une note à l’attention du gouvernement de Défense nationale proposant de « déboulonner la colonne Vendôme » et suggère d’en récupérer une partie du métal pour la Monnaie.

Mais en revanche, il s’insurge en octobre contre le gouvernement qui souhaite abattre la colonne Vendôme, au profit d’une nouvelle statue en bronze à la gloire de Strasbourg, ville annexée : Courbet réaffirme que cette colonne doit être déplacée de la rue de la Paix vers les Invalides et qu’on doit en conserver les bas-reliefs par respect pour les soldats de la Grande Armée.

Et lorsqu’après un appel de Vallès publié le 4 avril dans Le Cri du peuple dans lequel il vilipende le monument, la Commune décide, le 12, sur une proposition de Félix Pyat, d’abattre et non de déboulonner la colonne Vendôme, Courbet ne vote pas cette démolition.

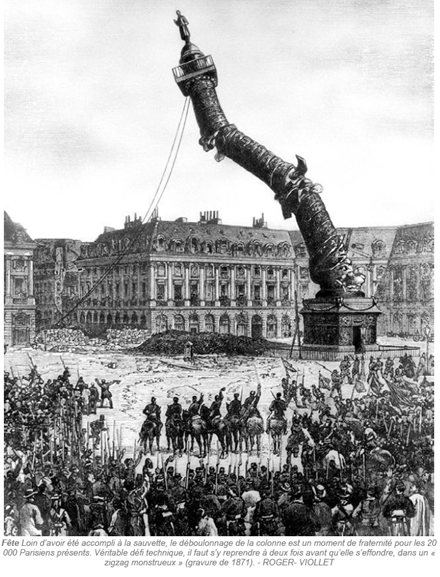

La démolition est prévue pour le 5 mai 1871, jour anniversaire de la mort de Napoléon, mais la situation militaire empêche de tenir ce délai. Finalement, la cérémonie a lieu le 16 mai 1871.

La démolition est prévue pour le 5 mai 1871, jour anniversaire de la mort de Napoléon, mais la situation militaire empêche de tenir ce délai. Finalement, la cérémonie a lieu le 16 mai 1871.

Dans La revue « L’Histoire », c’est l’historien Emmanuel Fureix qui raconte la destruction de la colonne vendôme:

« Abattre la colonne Vendôme revient à affirmer aux yeux de l’Europe entière la « république universelle » et la fraternité des peuples souverains. La place Vendôme est rebaptisée place de l’Internationale. L’iconoclasme devient alors le signal d’un nouvel ordre international à bâtir. […] L’abattage de la colonne vient aussi venger la mémoire des morts, celle de tous les soldats citoyens tombés au nom d’une cause jugée vaine.

Félix Pyat écrit : « La colonne représente la mort de 4 millions d’hommes sacrifiés au dieu de la guerre et à la gloire de trois invasions », et, le 16 mai, un citoyen présent place Vendôme lui fait écho : « On dit cette colonne de bronze, allons donc ! Elle est faite d’ossements humains. Aussi allons-nous assister à une chute d’os. » »

Cette destruction devient une véritable cérémonie, une fête à laquelle les communards viennent en foule :

« La colonne Vendôme n’est pas détruite à la sauvette, dans l’obscurité de la nuit : le déboulonnage est un spectacle, une fête de souveraineté offerte à la face du monde. Le chantier de démolition, complexe, est confié à un ingénieur, Paul Iribe, et, le 16 mai, environ 20 000 Parisiens se pressent pour assister au déboulonnage du « jean-foutre Bonaparte ». La Marseillaise et Le Chant du départ sont entonnés. Un cabestan cède, il faut s’y reprendre à deux fois mais, en fin d’après-midi, la colonne s’effondre en un « zigzag monstrueux », soulevant un « nuage de poussière » raconte Maxime Vuillaume. L’effigie de Napoléon chute sur un lit de fumier et de fagots, la tête détachée du tronc. Certains lui jettent des coups de pied et des crachats. « De près, que sa figure est vilaine et laide », écrit Élie Reclus. Mais « un gouvernement qui a le toupet de foutre en bas Napoléon, ça doit être un gouvernement fort ! » s’exclame un communard. Le piédestal est orné de quatre drapeaux rouges et des échelles permettent aux citoyens de se l’approprier. Dans tous ces gestes se lit le désir de se dire souverain. Se joue aussi une lente « reconquête de la ville par la ville », observée par l’historien Jacques Rougerie. »

La Commune a longtemps été associée à des actes de vandalisme. Mais cet iconoclasme doit se comprendre davantage comme un instrument de guerre contre Versailles.

« Hier, 26 floréal [16 mai 1871], l’arrêt de la justice du peuple a été exécuté. La colonne est tombée à cinq heures trois quarts. […] Il ne reste plus qu’un monceau de miettes : la colonne est broyée, le drapeau tricolore enseveli, le César, décapité, gît sur du fumier. »

Le journal communard Le Réveil du peuple

Un désaccord plus important entre Courbet et la commune va conduire à sa démission :

« Courbet démissionne de ses fonctions le 24 mai 1871, protestant contre l’exécution par les Communards de son ami Gustave Chaudey qui, en tant que maire-adjoint, est accusé d’avoir fait tirer sur la foule le 22 janvier 1871 (fait qui n’a, en réalité, jamais été prouvé. » (Wikipedia)

Après la Semaine sanglante, il est arrêté le 7 juin 1871 et emprisonné à la Conciergerie puis à Mazas.

Après la Semaine sanglante, il est arrêté le 7 juin 1871 et emprisonné à la Conciergerie puis à Mazas.

Dès le début de son incarcération, la presse lui reproche la destruction de la colonne ; Courbet rédige alors une série de lettres à différents élus dans lesquelles il « s’engage à la faire relever à ses frais, en vendant les 200 tableaux qui [lui] reste » : cette proposition, il va la regretter.

Il sera condamné à six mois de prison fermes et à 500 francs puis il devra encore régler 6 850 francs de frais de procédure.

Certains écrivains lui expriment des injures d’une grande violence. Ainsi, Alexandre Dumas fils écrira

« De quel accouplement fabuleux d’une limace et d’un paon, de quelles antithèses génésiaques, de quel suintement sébacé peut avoir été générée cette chose qu’on appelle Gustave Courbet ? Sous quelle cloche, à l’aide de quel fumier, par suite de quelle mixture de vin, de bière, de mucus corrosif et d’œdème flatulent a pu pousser cette courge sonore et poilue, ce ventre esthétique, incarnation du Moi imbécile et impuissant ».

En mai 1873, le nouveau président de la République, le maréchal de Mac Mahon, décide de faire reconstruire la colonne Vendôme aux frais de Courbet (soit 323 091,68 francs selon le devis établi). La loi sur le rétablissement de la colonne Vendôme aux frais de Courbet est votée le 30 mai 1873. Il est acculé à la ruine, ses biens mis sous séquestre, ses toiles confisquées.

Il s’exilera en Suisse où il mourra 4 ans plus tard.

Par solidarité avec ses compatriotes exilés de la Commune de Paris, Courbet refusa toujours de retourner en France avant une amnistie générale. Sa volonté fut respectée, et son corps fut inhumé à La Tour-de-Peilz le 3 janvier 1878, après sa mort survenue le 31 décembre 1877

Sa dépouille a été transférée en juin 1919 à Ornans. Il était né 100 ans avant, le 10 juin 1819 dans cette ville du département du Doubs.

<1545>