Je poursuis, avec l’objectif de l’achever, cette série commencée lors des week-ends du confinement et consacrée à la musique que Schubert a composée lors de l’année 1828, dernière année de sa courte vie.

Le grand compositeur du XXème siècle, Benjamin Britten, a affirmé que l’année 1828 fut l’année la plus féconde de l’histoire de la musique occidentale en raison de tous les chefs d’œuvre que Schubert a composé lors de cette année.

Schubert avait déjà composé bien des chefs d’œuvre avant l’année 1828, mais il est vrai qu’il y eut une densité sidérante lors des 11 derniers mois de sa vie.

Schubert fut longtemps méconnu, sauf dans un domaine, il était le maître du Lied. Il en composa 650.

Selon <Wikipedia> les lieder étaient à l’origine des chants ecclésiastiques allemands populaires et furent une source du choral luthérien.

Il s’agit d’un chant confié à une voix, rarement plusieurs, accompagnée par un piano. Par la suite, notamment Mahler, composa des accompagnements avec orchestre.

Il est commun de dire que le lied est l’équivalent allemand de la mélodie française. Mais l’article de Wikipedia souligne opportunément le

« Fait que le lied soit d’origine populaire (Volkslied) avant de s’académiser. A contrario, la mélodie est un genre savant dès le départ »

Historiquement on continue à appeler «Lied» un chant composé en allemand, en Allemagne ou en Autriche, alors que les mélodies sont le genre français et au-delà. Quand le compositeur anglais Britten compose des chants pour une voix soliste et orchestre comme « Illuminations » on parle de mélodie, non de Lied.

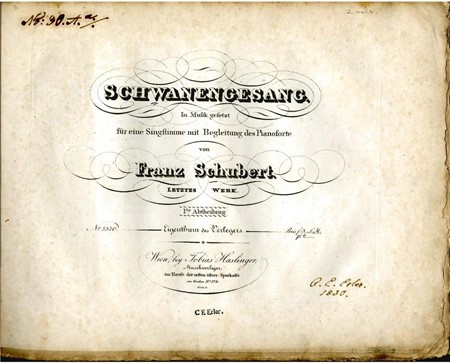

Schubert a aussi composé des lieder en 1828. 13 d’entre eux seront rassemblés en un recueil appelé « Der Schwanengesang », c’est-à-dire le Chant du cygne.

Schubert a aussi composé des lieder en 1828. 13 d’entre eux seront rassemblés en un recueil appelé « Der Schwanengesang », c’est-à-dire le Chant du cygne.

Mais pourquoi le « Chant du cygne » ?

Selon <Wikipedia> c’est une légende qui remonte à la haute antiquité grecque et évoquerait le dernier chant merveilleux et tragique du cygne d’Apollon (Dieu de la mythologie grecque du chant, de la musique, de la poésie, des purifications, de la guérison, de la lumière, et du soleil) au moment où il sent qu’il va mourir.

Ce <site canadien> et <Historia expliquent que Platon a mis dans la bouche de Socrate, lors des derniers instants de sa vie (dans le Phédon), l’évocation du chant du cygne. Le philosophe, âgé de soixante-dix ans, aurait alors déclaré, juste avant de boire le poison mortel, la fameuse cigüe :

« Les cygnes qui, lorsqu’ils sentent qu’il leur faut mourir, au lieu de chanter comme auparavant, chantent à ce moment davantage et avec plus de force, dans leur joie de s’en aller auprès du Dieu dont justement ils sont les serviteurs. »

C’est pourquoi, en référence à cette légende, on appelle le « chant du cygne » le dernier témoignage d’un homme ou d’une femme, l’ultime œuvre d’un artiste, la déclaration finale d’un poète avant de partir vers la mort.

C’est bien une légende, les études scientifiques n’ont jamais constaté un tel phénomène lors de la mort d’un cygne.

Le Chant du cygne D.957 (Schwanengesang, en allemand) est donc un recueil de treize des derniers lieder de Schubert. Ce ne sont pas tous les derniers lieder, nous y reviendrons.

On parle d’un cycle. Schubert avait déjà composé deux cycles célèbres :

- La belle meunière

- Le voyage d’hiver

Œuvres sublimes, sur des vers du poète Wilhelm Müller qui serait resté un absolu inconnu, si ses poèmes n’avaient pas été magnifiés par la musique de Franz Schubert.

Pour le Chant du cygne c’est un peu plus compliqué. En réalité, on pense aujourd’hui que Schubert avait esquissé le début de deux cycles qui n’avaient rien à voir : les 7 premiers sur des poèmes de Ludwig Rellstab qui a un statut de notoriété proche de celui de Wilhem Müller et les 6 derniers sur des poèmes de Heinrich Heine qui serait connu sans Schubert.

Pour le Chant du cygne c’est un peu plus compliqué. En réalité, on pense aujourd’hui que Schubert avait esquissé le début de deux cycles qui n’avaient rien à voir : les 7 premiers sur des poèmes de Ludwig Rellstab qui a un statut de notoriété proche de celui de Wilhem Müller et les 6 derniers sur des poèmes de Heinrich Heine qui serait connu sans Schubert.

Ces deux séries de lied n’ont rien à voir, mais l’éditeur Tobias Haslinger a trouvé pertinent de les assembler et de les publier à titre posthume en 1829 sous ce nom « Le chant du cygne » sous lesquels ils sont parvenus à la postérité. Il avait probablement le projet de présenter ce cycle comme le testament artistique de Schubert. Selon Brigitte Massin dans sa grande Biographie de Schubert, ces lieder ont été composés entre mai et octobre 1828

Les 7 premiers, sur les poèmes de Ludwig Rellstab sont plutôt entraînant, célébrant la nature, une certaine légèreté. Certes on y trouve aussi de la nostalgie, de la mélancolie, un peu de vague à l’âme pour l’absence de la bien-aimée, de la tristesse mais sans le tragique que raconte le voyage d’hiver.

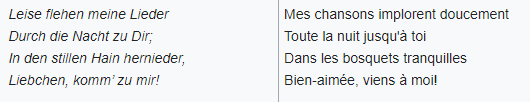

Dans cette série le 4ème « Ständchen » traduit en français par « Sérénade » est un des plus célèbres lieds de Schubert. Mon père adorait le chanter ou le fredonner.

Il commence par une douce imploration de l’être aimée

Il commence par une douce imploration de l’être aimée

Et il finit sur une conclusion pleine d’optimisme :

« J’attends de te rencontrer

Viens, rends moi heureux! »

En voici une très belle interprétation par <Barbara Hendricks et Radu Lupu>.

Mais quand une œuvre devient si célèbre elle dépasse son statut initial, par exemple est transcrite pour des instruments : <Ici une version au violoncelle jouée par Camille Thomas », elle dépasse aussi la frontière du classique <Voici une interprétation par Nana Mouskouri>

Voici les titres des 7 poèmes de Ludwig Rellstab

1 – Liebesbotschaft (« Message d’amour »)

2 – Kriegers Ahnung (« Le pressentiment du guerrier »)

3 – Frühlingssehnsucht (« Désir du printemps »)

4 – Ständchen (« Sérénade »)

5 – Aufenthalt (« Séjour »)

6 – In der Ferne (« Dans le lointain »)

7 – Abschied (« Adieu »)

Le dernier lied « Adieu » que je qualifierai de charmant est décrit ainsi par Brigitte Massin (page 1261) :

« Avec ce lied, Schubert dit « adieu » aux poèmes de Rellstab. Ravissant adieu que cette chevauchée qui entraîne d’un seul élan irrésistible les 6 strophes du poème. […] Seule, la dernière strophe […] connaît un assombrissement passager, vite balayé par le grand souffle de la cavalcade. »

Vous pouvez entendre ce moment presque d’insouciance à l’heure de la mort <ici chanté par Fischer-Dieskau>

Mais il y a le second versant du « chant du cygne » les poèmes de Heine.

Schubert écrit :

« J’ai aussi mis en musique quelques lieder du Heine qui ont énormément plu ici. »

Schubert à Probst le 2 octobre 1828, cité par Brigitte Massin page 1261

Christine Mondon dans son ouvrage « Franz Schubert, Le musicien de l’ombre » écrit :

Christine Mondon dans son ouvrage « Franz Schubert, Le musicien de l’ombre » écrit :

« Selon ses amis, il est, à la lecture du recueil «Le retour» (Die Heimkehr), publié en 1826, dans un état proche du somnambulisme. Il choisit six poèmes et modifie l’ordre constitué par Heine : Der Atlas (« Atlas »), Ihr Bild (« Son image »), Das Fischermädchen (« La fille du pêcheur »), Die Stadt (« La ville »), Am Meer (« Au bord de la mer ») et Der Doppelgänger (« Le double ») »

Page 212

Cette fois, nous sommes dans le sombre, le tragique.

Le premier lied est dramatique, plonge dans la mythologie grecque et évoque la souffrance du géant Atlas « Infortuné Atlas » qui porte la terre sur son dos. Dès l’attaque du piano on constate qu’on a changé d’univers.

Pour le deuxième « Son image » qui décrit le portrait du visage aimé, Brigitte Massin écrit

« Schubert atteint sans doute ici au dépouillement le plus extrême dans sa catégorie des lieder de l’immobile. C’est la sobriété suprême »

Et puis, il y a les deux lied « la ville » et surtout « le double » dans lesquels la musique devient hallucinée, d’une expression intense. Musique visionnaire, totalement moderne, le « double » se termine en « sprechgesang », il n’y a plus de chant, plus que la violence des paroles. Schubert annonce Schoenberg un siècle plus tard. Entre temps, aucun compositeur n’ira si loin que Schubert.

Christine Mondon écrit :

« Au premier lied répond le dernier lied : le double nous glaçant d’effroi dans une immobilité hors du temps, dans le dépouillement absolu décuplant l’intensité dramatique :

Il y a aussi un homme qui regarde en l’air

Et se tord les mains de violente douleur ;

Avec horreur, lorsque je vois son visage

La lune me montre mes propres traits.

Dans la tonalité funèbre de si mineur nous avons la confession d’un cœur désespéré »

Vous pouvez écouter ce lied chanté par « Hans Hotter », et sur ce site vous avez le texte du lied et sa traduction française.

Pour l’ensemble du cycle, internet permet d’entendre <<la très belle interprétation de Matthias Goerne accompagné par Christoph Eschenbach>

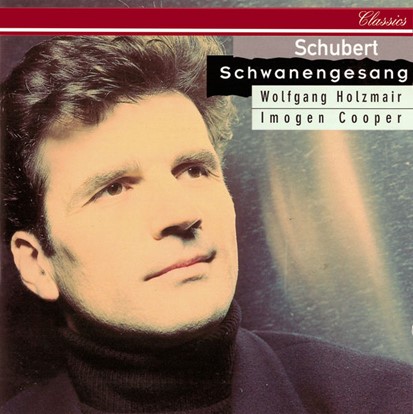

En CD j’ai une préférence pour l’interprétation de Wolfgang Holzmair avec Imogen Cooper. Bien sûr les versions de Dietrich Fischer Dieskau, notamment celle avec Alfred Brendel constituent aussi une expérience inoubliable.

En CD j’ai une préférence pour l’interprétation de Wolfgang Holzmair avec Imogen Cooper. Bien sûr les versions de Dietrich Fischer Dieskau, notamment celle avec Alfred Brendel constituent aussi une expérience inoubliable.

Dans ce mot du jour, j’ai donc parlé de Socrate, d’une légende dans laquelle on raconte que l’élégant cygne élèverait un chant divin en quittant la vie et aussi des manœuvres marketing d’un éditeur autrichien du début du XXème siècle.

Mais j’ai surtout évoqué un nouveau chef d’œuvre de Schubert, dans lequel il devient prophétique et annonce la musique du XXème siècle.

<1451>