«Le quintette en ut pour deux violons, alto et deux violoncelles D. 956»

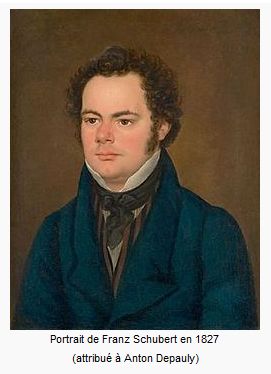

Franz Schubert

Et Schubert composa cette œuvre qu’on désigne souvent sous le nom du quintette pour deux violoncelles.

En matière d’art, surtout quand nous nous situons à des sommets, il n’est pas possible de hiérarchiser, de faire un classement.

Comparer Rembrandt et Van Gogh pour dire qui est le plus grand n’a pas de sens.

Et à l’intérieur des œuvres de Rembrandt dire que la « Ronde de nuit » ou « La fiancée juive» est sa plus grande œuvre n’a pas davantage de pertinence.

Il n’est donc pas possible de désigner la plus grande œuvre de Schubert.

Il n’est donc pas possible de désigner la plus grande œuvre de Schubert.

Cependant si je m’adonne à ce jeu qui consiste à désigner le disque de musique unique que j’aurai le droit d’emporter sur une île déserte, je n’ai pas beaucoup de doute. Depuis mes 20 ans jusqu’à présent, ma réponse est toujours la même : « Le quintette en ut D 956 de Schubert, écrit au courant de l’été 1828 et terminé en septembre. »

Christine Mondon parle de l’opus magnum.

« Que dire du Quintette pour cordes (D956), l’opus magnum de la musique de chambre ? […] Ce quintette appelle au recueillement, à une écoute ressentie et éprouvée en profondeur. »

Christine Mondon : « Franz Schubert, Le musicien de l’ombre », pages 225

Marcel Schneider cite Schumann qui exalte la qualité des Trios pour violon, violoncelle et piano de Schubert, pour ajouter :

« Il me semble pourtant que Schubert a réussi à pousser l’aventure encore plus loin et à donner l’œuvre la plus accomplie de ce que qu’on peut appeler la fusion du lyrisme dans la musique de chambre avec son Quintette en ut pour deux violoncelles, qu’il écrivit en août septembre 1828. […] Comme il ne fut publié qu’en 1853, Schumann en a-t-il pris connaissance ? […] »

Schubert, Marcel Schneider, collection Solfèges, page 135

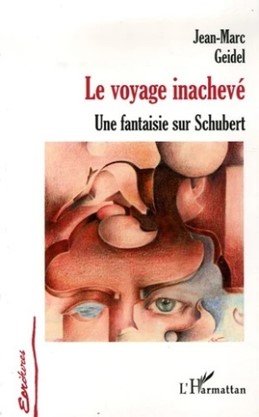

Jean-Marc Geidel est un médecin, mais aussi un passionné de musicologie et de Schubert. Il a écrit un roman : « Le Voyage inachevé – Une fantaisie sur Schubert. » publié par les éditions de l’Harmattan. Le quintette en ut occupe une position centrale dans ce livre. Interviewé par Resmusica « Il y a la musique, et il y a Schubert » que je vous invite à lire, il dit :

Jean-Marc Geidel est un médecin, mais aussi un passionné de musicologie et de Schubert. Il a écrit un roman : « Le Voyage inachevé – Une fantaisie sur Schubert. » publié par les éditions de l’Harmattan. Le quintette en ut occupe une position centrale dans ce livre. Interviewé par Resmusica « Il y a la musique, et il y a Schubert » que je vous invite à lire, il dit :

« Il y a trente ans, je considérais déjà le quintette à deux violoncelles comme étant la plus belle œuvre jamais écrite parmi celles que je connaissais. »

Et il ajoute des paroles qui résonnent en moi :

« […] L’émotion que j’écoute en écoutant Schubert est d’une autre sorte que celle que me procure en général la musique. Pourtant les immenses trésors du Quintette se réduisent à une simple partition. Il y a là quelque chose d’irréductible à la raison, d’aussi mystérieux que l’amour. L’amour ce n’est pas simplement de l’amitié en mieux ou en plus fort. Il y a un saut qualitatif, un changement de nature du sentiment. Les émotions que l’on ressent sont de l’ordre de l’énigme. Elles ont trait à notre être profond dans ce qu’il a de plus impénétrable. Comme on est dans le domaine de l’ineffable, les mots semblent toujours trop étroits ou un peu à côté. En exergue du livre de Brigitte Massin, consacré à Schubert en 1977, on pouvait lire ce jugement de Max Jacob, à propos d’Apollinaire : « Il ne comprend rien à la musique, il n’aime que Schubert ». On sent qu’il y a chez Schubert quelque chose qui est de l’ordre du défi à la musique, comme il y a chez les « amoureux de Schubert » une sorte de défi à l’académisme musical. »

La musique de Schubert constitue un mystère. Le plus souvent et particulièrement pour le quintette, c’est une musique qui immédiatement vous touche et vous parle. Pourtant du point de vue de la technique et même de la science musicale, les spécialistes ont du mal à expliquer, à justifier et simplement à comprendre.

On pourrait penser que cette phrase « Il ne comprend rien à la musique, il n’aime que Schubert » constitue un jugement péremptoire d’un esprit embrumé dans un moment d’égarement.

Mais on lit que Pierre Boulez a eu ce jugement :

« Si Schubert a écrit une seule note de musique, cela veut dire que je n’ai rien composé du tout. »

A mon humble avis, si on prend cette phrase au premier degré, je pense que c’est la deuxième proposition qui est la plus vraisemblable.

Lors d’une tribune des disques consacrée au quintette j’ai entendu un critique, dont j’ai opportunément oublié le nom, affirmer que cette œuvre était mièvre. Expression que le Larousse définit par les mots de fade et affecté.

Dans le livret qui accompagne la très belle version du quintette par le quatuor Alban Berg et Heinrich Schiff, le musicologue Philippe Andriot explique :

Dans le livret qui accompagne la très belle version du quintette par le quatuor Alban Berg et Heinrich Schiff, le musicologue Philippe Andriot explique :

« Si les mots sont généralement bien pauvres pour donner une idée de la musique, dans le cas d’œuvres de la nature du Quintette en Ut majeur de Schubert, ils semblent non seulement hors de proportion mais presque insignifiants. […] il n’est pas de compositeur qui ait davantage prêté à la confusion des analyses. […] Quant à l’œuvre elle-même, un siècle et demi après, elle est encore l’objet d’analyses divergentes, contradictoires même, parfois de confusions, et n’a en tout cas pas acquis cette homologation inattaquable qui lui ouvrirait les oreilles et les cœurs comme elle les ouvre à la moindre page d’un Bach ou d’un Beethoven. C’est quelle porte en elle un élément rebelle à l’analyse, non seulement rebelle, mais qui interdit toute classification facile, se refuse à toute assimilation confortable, entraîne la création dans une fuite éperdue au moment où l’on croit pouvoir en définir les bornes. Cet élément qu’aucun compositeur n’a possédé en un tel état de pureté, c’est le rêve. Un rêve qui, bien sûr, débouche directement sur un ailleurs illimité. « J’ai parfois l’impression de ne pas appartenir à ce monde » aurait dit Schubert. Un rêve qui ne peut s’épanouir complétement sans aborder des domaines lointains, inexplorés, mystérieux. »

Si on essaye de replacer cette œuvre dans l’histoire de la musique occidentale et plus précisément la musique de chambre, il faut rappeler que depuis Haydn, le cœur de la musique de chambre pour cordes se trouve dans la forme du quatuor à cordes : deux violons, alto, violoncelle.

C’est dans cette forme que Beethoven a composé ses plus grands chefs d’œuvre. Haydn, Mozart, Chostakovitch, Debussy, Ravel et Dutilleux ont aussi écrit des quatuors à cordes inoubliables.

Schubert en a écrit de très beaux et deux chefs d’œuvres : Le quatuor N°14 « La jeune fille et la mort » D. 810 et son dernier quatuor à cordes N°15 D. 887, tous les deux terminés en 1826. Les deux liens renvoient vers des interprétations exceptionnelles le 14 par l’Alban Berg quartett et le premier mouvement du 15 par le Quatuor Belcea.

Autour de cette forme idéale, se sont construits d’autres formes et notamment des quintettes.

Les quintettes avec piano dans lesquelles le compositeur ajoute un piano au quatuor à cordes. Cette forme a aussi donné naissances a des œuvres admirables de Schumann, Brahms, Dvorak, Franck, Chostakovitch.

Et Schubert a écrit un quintette avec piano. Mais là comme pour le quintette en ut, il a été disruptif.

En effet, dans le quintette de la truite D. 667 composé en 1819, à 22 ans ! Schubert a exclu le second violon et a ajouté une contrebasse.

Pour renforcer les basses et apporter un autre équilibre à l’ensemble.

Pour le quintette en ut, il n’a pas non plus suivi les normes en usage. C’est Mozart qui a donné ses lettres de noblesse au quintette à cordes, il en a composé 6 dont deux merveilles (K 515 et 516), en ajoutant un second alto au quatuor à cordes. Brahms va reprendre cette formule pour composer ses deux beaux quintettes à cordes.

J’avais lu qu’avant Schubert, Luigi Boccherini (1743-1805) avait inventé le quintette avec deux violoncelles. Plein d’espoir j’ai acheté un coffret prétendant regrouper les principaux quintettes de Boccherini. J’ai été très déçu, c’est d’un ennui…

Dans le D. 956 de Schubert, dès les premières mesures on entre dans un monde d’émotion et de temps suspendu.

Voici ce début par <Le quatuor Ebène et Gautier Capuçon>

Volker Scherliess dans le livret accompagnant une des meilleures versions de cette œuvre, la dernière version du quatuor Amadeus avec Robert Cohen, écrit :

Volker Scherliess dans le livret accompagnant une des meilleures versions de cette œuvre, la dernière version du quatuor Amadeus avec Robert Cohen, écrit :

« Le début est déjà inexplicable, mystérieux : la tonalité fondamentale ut majeur est transformée dès le deuxième accord, passant à l’ut mineur pour revenir ensuite au majeur. De telles tensions qui tantôt se voilent, tantôt se dévoilent, sont fréquentes dans ce quintette. En donner une explication de technique, compositionnelle n’avance guère. »

La beauté ne s’explique pas, l’entrelacement des différentes voies ouvre à chaque moment d’autres perspectives qui sont autant de respiration de l’ineffable.

Et après ce mouvement où on pense qu’on a atteint les sommets ultimes, vient l’adagio. Marcel Schneider écrit à propos de l’Adagio ;

« Cette fois, le développement est d’une simplicité absolue : la grandeur de l’inspiration, la profondeur du sentiment sont telles que Schubert n’a pas eu besoin de recourir aux subtilités de la technique. Les instruments jouent souvent à l’unisson, les reprises sont nombreuses : seul un interlude plus violent vient rompre l’atmosphère de douceur, de sérénité divine, de tristesse impalpable qui baigne tout l’adagio. On admire que Schubert ait osé concevoir un mouvement qui dût si peu à la science et tant à l’effusion lyrique et qui ainsi fait, pût soutenir la comparaison avec les plus nobles œuvres de la musique »

Schubert, Marcel Schneider, collection Solfèges, page 136

Françoise Dolto a écrit un livre admirable sur la solitude : « Solitude ». A la fin de son ouvrage, un chapitre : « La mort : clameurs et chuchotements » commence ainsi :

« Solitude, pour nous vivants, pleins de sève, tu es, épreuve insolite d’être sans savoir, qui nous fait languir d’un visage en qui nous connaître, avec qui nous reconnaître et découvrir par-delà nos dissemblances et nos différences, par-delà nos séparations dans le temps et l’espace, la joie de la communication, l’ardeur d’un vivre qui, dans chacun de nos corps, à ses besoins, à ses limites réduit est à sa détresse confiné ».

C’est un ouvrage exigeant mais en introduction Françoise Dolto donne une clé :

« Alors, ceux qui comme Don Juan, n’apprécient ni le papier, invention des guêpes cartonnières, ni les longs discours, s’ils veulent toutefois apprendre un peu sur Solitude – Soledad, peuvent, à la place, écouter avec un plaisir infini l’Adagio du Quintette à cordes de Schubert … »

Voici l’adagio par <le Quatuor Parisii et Emmanuelle Bertrand> enregistré le 23 juin 2020 par France Musique.

Voici l’adagio par <le Quatuor Parisii et Emmanuelle Bertrand> enregistré le 23 juin 2020 par France Musique.

Arrivé à ce niveau d’émotion, il faut redescendre. Le troisième mouvement, le scherzo emprunte un caractère orchestral, ce qui signifie qu’on peut penser parfois que les cinq musiciens constituent un orchestre au complet. Une impression de tempête se dégage parfois dans des harmonies somptueuses interrompu par le trio que Marcel Schneider décrit ainsi

[Le trio] fait entendre une étrange musique, « languissante et funèbre » eut dit Gérard de Nerval, où les instruments sont employés dans leur registre le plus grave, et qui s’oppose à la vivacité du scherzo […] de sorte que la reprise du scherzo prend un accent angoissé que n’avait pas l’exposition »

Schubert, Marcel Schneider, collection Solfèges, page 136

Puis, le quatrième mouvement est par contraste beaucoup plus léger. Marcel Schneider écrit :

« Le final, allegretto, qui revient au ton principal, ramène à la légèreté. Nouvelles surprises : nous nous attendions à une autre fin, mais soit que Schubert veuille affirmer une joie ingénue qu’il ne possède plus de puis 1823, soit qu’il espère se concilier les puissances qu’il ne faut pas nommer en agissant comme un musicien que ne tourmentent pas les soucis, soit enfin que par modestie il décide de terminer de façon ordinaire cette œuvre extraordinaire, il nous offre une conclusion d’allure populaire, sans prétention, qui évoque les réunions amicales des tavernes viennoises, comme si, après avoir plongé dans les ténèbres de son âme et nous en avoir révélé les mystères, Schubert voulait remonter à la surface et nous laisser le souvenir de son apparence habituelle, comme si les angoisses, les nostalgies et les visions célestes du Schubert des heures solitaires cédaient le pas à l’image qu’offrait l’homme extérieur.»

Schubert, Marcel Schneider, collection Solfèges, page 136

Je laisse la conclusion à ce même auteur :

« Le Quintette en ut appartient à la musique de chambre, mais il est aussi autre chose : une intuition de l’au-delà, un fragment de la musique ininterrompue du monde. »

Schubert, Marcel Schneider, collection Solfèges, page 167

Pour cette œuvre non plus, Schubert ne verra ni sa première exécution publique, ni son édition. La première aura lieu le 17 novembre 1850 au Musikverein de Vienne par le Quatuor Hellmesberg et le violoncelliste du théâtre impérial Josef Stransky. L’œuvre sera publiée sous le n° d’opus 163 en 1853 par la maison viennoise de C. A. Spina, successeur du célèbre éditeur Anton Diabelli, qui avait publié en 1838 les trois dernières sonates pour piano de Schubert D. 958 à D. 960.

Actuellement, l’édition du Quintette de 1853 constitue la source connue la plus ancienne, son autographe étant introuvable.

Il est possible de trouver sur Internet de très belles interprétations :

D’abord un enregistrement de 2018 du <Quatuor Emerson et du violoncelliste David Finckel>

Puis une version fougueuse de jeunes musiciens entrainés par la flamboyante <Janine Jansen>

Et une <troisième> qui montre une rencontre étonnante de cinq musiciens membres de cinq quatuors à cordes parmi les plus réputés :

- Norbert Brainin, Quatuor Amadeus, premier violon

- Earl Carlyss, Quatuor Juilliard, second violon

- Piero Farulli, Quartetto Italiano, alto

- Stefan Metz, Quatuor Orlando, premier violoncelle

- Valentin Berlinsky, Quatuor Borodin, second violoncelle

Et pour les enregistrements audiophiles, j’ai déjà évoqué plusieurs interprétations de ce quintette, mais j’ai gardé pour la fin ce choix éminent et subjectif du disque de l’ile déserte.

Et pour les enregistrements audiophiles, j’ai déjà évoqué plusieurs interprétations de ce quintette, mais j’ai gardé pour la fin ce choix éminent et subjectif du disque de l’ile déserte.

Il s’agit pour moi de l’interprétation viennoise du Quatuor Weller avec Dietfried Gürtler.

Ce n’est pas l’interprétation avec laquelle j’ai découverte l’œuvre. Cette découverte je la dois à mon frère Gérard qui avec l’ensemble auquel il participait, l’Octuor de Paris, a joué dans les lieux de concert les plus réputés du monde et ainsi a également joué au Festival Prades qui a été créé par Pablo Casals et avec lequel notre premier ministre actuel Jean Castex a un lien particulier.

Et c’est en revenant de ce festival que Gérard m’a fait découvrir l’enregistrement réalisé pendant un festival précédent par Pablo Casals, Isaac Stern, Alexander Schneider, Milton Katims et Paul Tortelier.

Mais immédiatement après j’ai « rencontré » l’interprétation intemporelle du Quatuor Weller.

Pour finir, je voudrais quand même balayer les propos stupides de Pierre Boulez par l’avis éclairé d’un autre compositeur contemporain et chef d’orchestre émérite : Hans Zender (1936-2019) :

« Les dernières œuvres de Schubert contiennent des germes qui ne s’épanouiront que des décennies après leur mise au jour, chez Anton Bruckner, Hugo Wolf, Gustav Mahler »

C’est bien sûr lui qui a raison. On peut être intelligent comme Boulez, mais être aveuglé par son dogmatisme. Boulez qui n’aimait pas non plus Chostakovitch et Britten qui eux adoraient Schubert.

<1455>

Oui, j’aime passionnément Schubert.

Oui, j’aime passionnément Schubert.

Et puis je privilégierai trois œuvres

Et puis je privilégierai trois œuvres

On trouve alors de ci de là quelques mélodies ou idées intéressantes, mais rien qui n’élève l’âme ou nous fait vibrer dans les profondeurs.

On trouve alors de ci de là quelques mélodies ou idées intéressantes, mais rien qui n’élève l’âme ou nous fait vibrer dans les profondeurs.

Il faut l’écouter par le jeune

Il faut l’écouter par le jeune

La Messe en la bémol majeur est très belle mais comme l’écrit un Marcel Schneider, cette fois convaincu :

La Messe en la bémol majeur est très belle mais comme l’écrit un Marcel Schneider, cette fois convaincu : Mais les messes de Schubert ne peuvent pas ou du moins ne pouvait pas être jouée lors d’un office religieux catholique, parce que Schubert prenait des libertés avec le texte. Brigitte Massin répertorie toutes les omissions qu’il a pratiquées :

Mais les messes de Schubert ne peuvent pas ou du moins ne pouvait pas être jouée lors d’un office religieux catholique, parce que Schubert prenait des libertés avec le texte. Brigitte Massin répertorie toutes les omissions qu’il a pratiquées : Et ce jeune homme, timide, discret qui n’ose pas se mettre en avant, à 17 ans, décide d’enlever du Credo en ne le mettant pas en musique : « Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. ». Et il va réitérer ce défi, lors de toutes les messes suivantes jusqu’à sa dernière, la messe en mi bémol composé en 1828.

Et ce jeune homme, timide, discret qui n’ose pas se mettre en avant, à 17 ans, décide d’enlever du Credo en ne le mettant pas en musique : « Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. ». Et il va réitérer ce défi, lors de toutes les messes suivantes jusqu’à sa dernière, la messe en mi bémol composé en 1828. Brigitte Massin conclut :

Brigitte Massin conclut :