Dans la revue « L’histoire » de janvier 2021, consacrée à la commune, c’est une historienne américaine Carolyn J. Eichner qui a rédigé un article « Pas de révolution sans les femmes » mettant en évidence le rôle des femmes pendant la Commune de Paris.

Louise Michel n’était pas seule.

Louise Michel n’était pas seule.

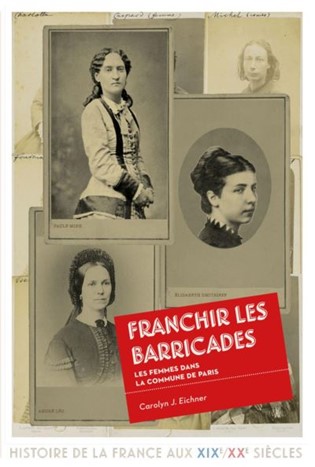

Carolyn Eichner est professeure à l’université du Wisconsin à Milwaukee et a publié en février 2020 un livre sur ce sujet : « Franchir les barricades » et qui avait pour sous-titre « Les femmes dans la commune de paris »

Dans ce livre, l’historienne s’était concentrée sur trois cheffes de file : André Léo, Élisabeth Dmitrieff et Paule Mink.

A ce stade, il faut parler d’un outil qui existe sur Internet : <Le Maitron> et que j’ai découvert à l’occasion de mes recherches sur cette série sur la Commune. C’est Raphaël Meyssan l’auteur de la BD et du film diffusé sur ARTE <Les damnés de la Commune>. et que j’ai évoqué lors du premier mot du jour de la série qui m’a fait découvrir cette somme de connaissances libre d’accès

Le nom « Maitron » fait référence à Jean Maitron (1910 – 1987), historien qui s’est passionné pour l’histoire ouvrière en France. Avant lui, les historiens étudiaient surtout les rois, les chefs de guerre et les batailles. Il a fait entrer l’Histoire des ouvriers dans l’université et a énormément travaillé sur les bases d’archives.

Et c’est ainsi qu’il est à l’origine du « Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français », ouvrage de référence qu’on a nommé en son honneur « le Maitron ».

Ce travail augmenté des apports de ses successeurs en historiographie se trouve désormais sur un site internet dont je redonne l’adresse : : <Le Maitron>

Et grâce à ce site, nous avons immédiatement des informations sur ces trois femmes

<André Léo>a pour nom d’état civil Léodile Champseix mais on l’appelle André Léo.

<André Léo>a pour nom d’état civil Léodile Champseix mais on l’appelle André Léo.

Elle est née en 1824 à Lusignan (Vienne). C’est une écrivaine ; socialiste et féministe ; communarde, présidente de la commission de l’enseignement professionnel des jeunes filles.

Elle reçut une excellente éducation. Son grand-père avait été fondateur, en 1791, de la Société des Amis de la Constitution.

Après le coup d’État de décembre 1851, elle fit la connaissance de Grégoire Champseix, un Limousin, qui vivait exilé à Lausanne où il était professeur et avec qui elle se maria.

En 1860 le couple alla habiter à Paris. Mme Champseix entreprit alors une carrière de romancière : Elle signait ses ouvrages André Léo, pseudonyme formé du nom de ses deux enfants jumeaux.

Dans les dernières années du Second Empire, elle se lança dans la bataille politique et sociale. C’est chez elle que fut élaboré en 1868 le programme de la « Société de revendication des droits de la femme », avec la participation d’Élie Reclus et de Marthe Noémie Reclus.

En 1870, elle fréquenta les clubs. Elle se rangea parmi les combattants de la Commune en 1871. Avec Mme Jaclard, elle fonda le journal La Sociale (31 mars-17 mai 1871) où, tout en protestant contre certains excès du Comité central, elle soutint avec énergie les droits de Paris ; elle y publia son « appel aux travailleurs des champs ». Elle appartint à l’Union des Femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés et à la commission instituée par Édouard Vaillant « pour organiser et surveiller l’enseignement dans les écoles de filles ». Avec Louise Michel et Paule Minck, elle fit partie du Comité de Vigilance des citoyennes de Montmartre. Dans le journal La Commune, elle formula ainsi son programme (10 avril 1871) :

« La terre au paysan, l’outil à l’ouvrier, le travail pour tous ».

Après l’entrée des Versailles dans Paris, elle se rendit en Suisse. Elle vécut à Genève où elle put ainsi se soustraire à la condamnation prononcée par les conseils de guerre. Elle collabora au journal La Révolution sociale, en 1871, dans lequel elle se livra à de violentes attaques contre Marx. Elle publia la même année, à Neuchâtel, La Guerre sociale où elle racontait l’histoire de la Commune.

Elle mourut en 1900. Elle a légué par testament une rente à la première commune de France qui voudra faire un essai de collectivisme par l’achat d’un terrain communal, travaillé en commun avec partage des fruits.

<Élisabeth Dmitrieff>, née de l’union irrégulière d’un ancien officier de hussards et d’une jeune infirmière, reçut une bonne éducation et apprit à parler couramment plusieurs langues. Elle habitait Saint-Petersbourg, participait aux discussions passionnées qui étaient fréquentes dans la jeunesse intellectuelle russe de l’époque, et rêvait d’émancipation pour elle-même et pour les autres.

<Élisabeth Dmitrieff>, née de l’union irrégulière d’un ancien officier de hussards et d’une jeune infirmière, reçut une bonne éducation et apprit à parler couramment plusieurs langues. Elle habitait Saint-Petersbourg, participait aux discussions passionnées qui étaient fréquentes dans la jeunesse intellectuelle russe de l’époque, et rêvait d’émancipation pour elle-même et pour les autres.

Elle effectua un mariage blanc pour partir pour l’étranger : la Suisse d’abord, où elle milita dès 1868, puis Londres à la fin de l’année 1870. Elle y fréquenta la famille de Karl Marx et Marx lui-même qui l’envoya à Paris, en mars 1871, en mission d’information. Un rapport de police la décrit alors ainsi :

« Mesurant 1,66 m ; cheveux et sourcils châtains ; front légèrement découvert ; yeux gris bleu ; nez bien fait ; bouche moyenne ; menton rond ; visage plein, teint légèrement pâle ; démarche vive ; habituellement vêtue de noir et toujours d’une mise élégante. »

Elle cofonda pendant cette période l’Union des Femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Union constituée en avril et dont les membres s’étaient mises à la disposition de la Commune, prêtes « à combattre et vaincre ou mourir » . Elle appartint à sa commission exécutive. Au nom de l’Union, Élisabeth Dmitrieff élabora un rapport d’inspiration socialiste sur une organisation du travail à base d’associations de production fédérées ; ce rapport fut envoyé à la commission du Travail et de l’Échange de la Commune que dirigeait Frankel.

Élisabeth Dmitrieff représentait un féminisme socialiste qui empruntait à la fois au populisme des coopératives féministes russes et à l’autorité centralisée marxiste (elle fut, parmi les communards socialistes, une des rares influencées par Marx). Saisissant le moment révolutionnaire afin d’enclencher le changement, elle avait pour objectif de donner aux ouvrières le contrôle de leur propre travail. L’Union des femmes fut la seule organisation à obtenir les ressources financières demandées au gouvernement de la Commune.

Élisabeth Dmitrieff participa aux derniers combats de rue ; le 25 mai. Elle put échapper à l’arrestation. Le 6e conseil de guerre la condamna par contumace, le 26 octobre 1872, à la déportation dans une enceinte fortifiée ; elle fut graciée le 8 avril 1879 sous condition d’un arrêté d’expulsion.

Elle avait trouvé refuge en Suisse en juin. En octobre 1871, elle réussit à rentrer en Russie. Elle épousa un condamné à la déportation qu’elle suivit en Sibérie, où elle mourut à une date indéterminée, entre 1910 et 1918.

<Paule Mink>est née en 1839 à Clermont-Ferrand. Elle était d’origine polonaise, son nom véritable était Adèle Pauline Mekarski. Elle était la sœur de Jules Mekarski. Son père, Jean, Népomucène Mekarski, était de haute noblesse polonaise, neveu du général prince Joseph, Antoine Poniatowski et cousin de Stanislas II Poniatowski, dernier roi de Pologne.

<Paule Mink>est née en 1839 à Clermont-Ferrand. Elle était d’origine polonaise, son nom véritable était Adèle Pauline Mekarski. Elle était la sœur de Jules Mekarski. Son père, Jean, Népomucène Mekarski, était de haute noblesse polonaise, neveu du général prince Joseph, Antoine Poniatowski et cousin de Stanislas II Poniatowski, dernier roi de Pologne.

Sa mère, Jeanne, Blanche Cornélie Delaperrierre, était issue d’une famille française de comédiens.

Très tôt, Pauline fit montre de sentiments républicains, écrivant des articles, participant à des réunions publiques. Elle fut notamment l’auteur d’un petit pamphlet Les Mouches et l’Araignée dirigé contre Napoléon III (l’araignée) dévorant le peuple (les mouches). Vers 1868, elle se trouvait à Paris et créa une organisation féministe et révolutionnaire à forme mutualiste, la » Société fraternelle de l’ouvrière « .

L’article du Maitron cite une description que fait d’elle Gustave Lefrançais qui était un élu de la commune :

« Parmi les femmes qui prennent habituellement la parole dans les réunions, on remarque surtout la citoyenne Paule Mink, petite femme très brune, un peu sarcastique, d’une grande énergie de parole. La voix est un peu aigre, mais elle s’exprime facilement. Elle raille avec esprit ses contradicteurs plutôt qu’elle ne les discute et ne paraît pas, jusqu’alors, avoir des idées bien arrêtées sur les diverses conceptions qui divisent les socialistes. Mais elle est infatigable dans sa propagande. »

Elle est connue comme l’oratrice des clubs. Après la semaine sanglante elle s’exile en Suisse. Elle revient en France après l’amnistie et poursuivra le combat féministe et socialiste.

Vers 1900, elle était une des trois femmes membres du conseil d’administration du Syndicat des journalistes socialistes. Elle mourut le 28 avril 1901. Elle fut incinérée le 1er mai au Père-Lachaise.

Carolyn J. Eichner précise :

« Les femmes, tout en étant absentes du gouvernement de la Commune, furent très actives dans les clubs, les journaux ou sur les barricades. Loin du mythe de la pétroleuse, elles participèrent aux différents courants du socialisme féministe. »

Elle rappelle opportunément que les femmes jouèrent un rôle éminent dès le début de la Commune :

« Au petit matin du 18 mars 1871, après que Thiers eut donné l’ordre, dans la nuit, de récupérer les canons de la Garde nationale à Montmartre, ce sont les femmes déjà levées qui s’interposèrent les premières entre les troupes et l’artillerie. Faisant primer la solidarité de classe sur la loyauté nationale, elles persuadèrent les soldats de se rallier à elles. Ces fraternisations mirent le feu aux poudres. »

Elle cite enfin l’Union des femmes :

« Au 50e des 72 jours que dura la Commune, la commission exécutive de l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés déclara : « Les femmes de Paris prouveront à la France et au monde qu’elles aussi sauront, au moment du danger suprême – aux barricades, sur les remparts de Paris –, donner leur sang et leur vie pour la défense et le triomphe de la Commune, c’est-à-dire du peuple ! »

Pendant longtemps, l’histoire de la Commune qu’on racontait, montrait, d’un côté, des hommes faisant la révolution et, de l’autre, des femmes, hystériques, mettant le feu à Paris au moment de la Semaine sanglante : c’est ainsi que s’est imposée la figure de la pétroleuse.

« Pétroleuse » Le mot a été inventé dans les jours qui ont suivi la Semaine sanglante. La presse versaillaise a accusé les communardes d’avoir allumé des incendies dans les rues où l’on ne se battait plus.

Et l’historienne américaine d’analyser :

« En réalité, des milliers de femmes jouèrent un rôle déterminant dans la Commune de Paris. Dès la fin des années 1860, au moment de la libéralisation du Second Empire, des organisations féministes et socialistes avaient créé les conditions préalables à leur soulèvement. Durant la courte vie de la Commune des militantes ont constitué des clubs politiques populaires, des comités de vigilance, ralliant les brigades militaires, soulageant et nourrissant les blessés, publiant des journaux, développant des écoles mixtes, organisant des soupes populaires et fondant des coopératives de production.

Deux raisons expliquent leur marginalisation dans l’histoire de la Commune. D’abord, l’activisme des femmes a toujours été dévalorisé quand il n’était pas tout simplement ignoré précisément parce qu’il s’agissait de l’activisme de femmes. Ensuite, lorsque les femmes se sont impliquées politiquement, ce fut en dehors de la structure gouvernementale officielle, qui n’était constituée que d’hommes. La Commune, en effet, n’a pas accordé le droit de vote aux femmes – et les communardes n’ont pas cherché à l’obtenir, non plus qu’un rôle officiel dans le gouvernement.

Pour elles, la Commune devait être une transition vers une nouvelle société égalitaire du point de vue social. Or, les historiens ont longtemps minimisé l’importance de ces actions militantes au ras du sol. Quant aux observateurs contemporains, en plus de sous-évaluer les initiatives des femmes, ils les ont diabolisées, pointant leur comportement non féminin et irrationnel. […] Ces représentations rejettent les militantes hors de l’humanité.

La réalité est tout autre. La plupart des communardes étaient des ouvrières travaillant dans des métiers liés au textile, comme Marie Rogissart, couturière, qui organisa les femmes pour arrêter les réfractaires qui refusaient de défendre la Commune, ou Marie Lemonnier, apprêteuse de neuf, qui servit comme ambulancière sur le champ de bataille et éleva ensuite des barricades. Elles s’engagèrent dans une révolution qui, très vite, renversa toute hiérarchie de pouvoir. »

<Cet article> parle d’une autre ambulancière Alix Payen qui a écrit un livre sur son expérience lors de la Commune

Il n’y a pas de révolution sans les femmes.

<1547>