Nous considérons souvent comme une erreur l’intégration rapide des pays de l’est européen communiste dans l’Union européenne après la fin de la dictature communiste.

Et il est vrai quand nous voyons aujourd’hui Jarosław Kaczyński en Pologne ou Viktor Orban en Hongrie, nous pensons que tout cela n’est pas très raisonnable.

Mais lors des évènements qui ont libéré les pays de l’est européen du joug communiste, il n’y avait pas exactement le même type de personne qui dirigeait ou influençait ces pays. Il y avait la grande figure de Václav Havel en Tchécoslovaquie et en Pologne il y avait bien sûr Lech Walesa et surtout deux hommes qui le conseillaient : Tadeusz Mazowiecki et Bronislaw Geremek.

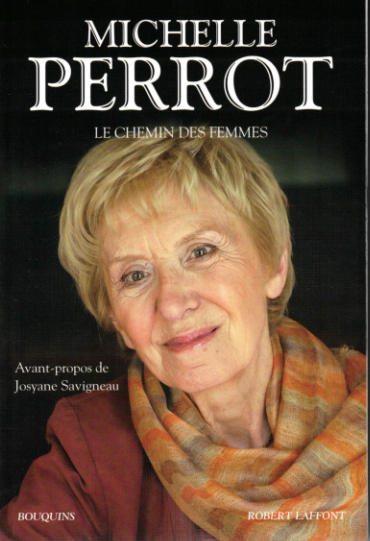

L’entretien dont je vais parler aujourd’hui concerne ce dernier homme politique : Bronislaw Geremek

L’entretien dont je vais parler aujourd’hui concerne ce dernier homme politique : Bronislaw Geremek

Il a été publié dans le premier numéro de la revue XXI qui est paru le 17 janvier 2008.

Le 13 juillet 2008, Bronislaw Geremek

conduit une voiture qui percute un véhicule de livraison. L’accident le tue sur le coup.

Le titre de cet article qui a été repris dans le livre « Comprendre le monde » qui constitue la source de cette série de mots du jour était : « L’Europe pour nous à l’Est, c’était un idéal »

La journaliste qui a mené l’entretien s’appelle Weronika Zarachowicz et elle a introduit son article par la phrase suivante :

« Il a consacré sa vie à chercher des raisons de vivre ensemble ».

Bronisław Geremek fait partie de cette catégorie d’intellectuels qu’on a appelé « les dissidents », ce qui qui signifie qu’ils n’étaient pas d’accord avec la politique de leur gouvernements. Mais comme il ne s’agissait pas de démocratie, bien qu’ils portaient par ruse le nom de « démocratie populaire », il ne pouvait exister d’opposition, donc d’opposants, c’est pourquoi ils étaient dissidents.

Il était né Benjamin Lewertow le 6 mars 1932 à Varsovie dans une famille juive. Il a pu fuir du ghetto de Varsovie en 1943 et ainsi sauver sa vie.

Il est devenu par ses études historien, il a d’ailleurs étudié en 1956 et 1957, à l’École pratique des hautes études. Il a été ainsi très fortement influencé par l’école française des Annales et la lecture des historiens français Lucien Febvre, Marc Bloch et Fernand Braudel. Dans son domaine universitaire il travaillera sur l’histoire des pauvres au moyen âge.

Au niveau politique, il assiste aux grandes grèves de Gdańsk en 1980 et rejoint le mouvement syndical Solidarność. Il fait partie des négociateurs « intellectuels » avec Tadeusz Mazowiecki que Wałęsa voulait à ses côtés pour négocier avec les autorités, ce qui aboutit à l’accord de Gdańsk le 31 août 1980. Il y incarne le collectivisme autogestionnaire antistalinien. Il devient conseiller personnel de Lech Wałęsa. À la suite du coup d’État du général Jaruzelski en 1981, il est interné durant deux ans et demi. Après sa libération, il est l’un des animateurs d’un comité pour la sortie pacifique du communisme et sera l’un des négociateurs du compromis du printemps 1989 et continuera à participer à la politique polonaise…

Au niveau politique, il assiste aux grandes grèves de Gdańsk en 1980 et rejoint le mouvement syndical Solidarność. Il fait partie des négociateurs « intellectuels » avec Tadeusz Mazowiecki que Wałęsa voulait à ses côtés pour négocier avec les autorités, ce qui aboutit à l’accord de Gdańsk le 31 août 1980. Il y incarne le collectivisme autogestionnaire antistalinien. Il devient conseiller personnel de Lech Wałęsa. À la suite du coup d’État du général Jaruzelski en 1981, il est interné durant deux ans et demi. Après sa libération, il est l’un des animateurs d’un comité pour la sortie pacifique du communisme et sera l’un des négociateurs du compromis du printemps 1989 et continuera à participer à la politique polonaise…

A quelques mois de sa mort, l’entretien avec Weronika Zarachowicz lui permet d’analyser les évolutions de l’Europe avec son expérience d’historien, de politique et d’homme d’action.

La Pologne est entrée dans l’Union européenne en 2004, mais en 2008 les dirigeants polonais expriment déjà du scepticisme à l’égard de l’Union, mais Bronislaw Geremek dissocie les dirigeants sceptiques et la population qui voue un véritable attachement à l’Europe. Mais les polonais n’attendaient pas que de l’Europe un marché commun, selon Geremek mais aussi une sécurité et une protection notamment contre la Russie toujours menaçante.

Pour l’historien, L’Europe n’était pas à l’origine un projet uniquement économique contrairement à ce que beaucoup prétendent aujourd’hui :

« Je ne cesse de rappeler qu’au début de l’histoire européenne, il y eut des rêves. L’Europe n’est pas une création de chefs comptables : elle est fille de l’imagination européenne, y compris celle de poètes et de philosophes. L’idée européenne est ancienne. Elle accompagne notre Histoire depuis le Moyen-âge. La communauté chrétienne médiévale était, déjà, une première unification de l’Europe. L’idée de coopération entre rois et princes s’est développée dans la foulée et a gagné l’Europe entière. Un légiste français du XIVème siècle a même été le premier à lancer cette idée d’unification européenne. »

Geremek ne précise pas qui est ce légiste français. Mais je pense qu’il s’agit de Pierre Dubois (1255-1321) qui était un légiste de Philippe Le Bel. Pierre Dubois a bien conceptualisé une union chrétienne des pays européens mais sous la direction du Roi de France. Il s’agissait de s’unir surtout en raison des croisades contre la puissance islamique. Et il avait imaginé par exemple, une cour internationale de justice pour régler les différends entre les nations et un interdit économique devrait être déclaré contre toute puissance chrétienne qui ferait la guerre à une autre puissance chrétienne.

Geremek continue :

« Tout au long de l’histoire moderne, ce projet sera formulé et reformulé que ce soit par le Duc de Sully, l’intendant d’Henri IV […] Saint-Simon […] ou encore par Victor Hugo avec ses Etats-Unis d’Europe… »

« Tout au long de l’histoire moderne, ce projet sera formulé et reformulé que ce soit par le Duc de Sully, l’intendant d’Henri IV […] Saint-Simon […] ou encore par Victor Hugo avec ses Etats-Unis d’Europe… »

Et il explique que dans l’est de l’Europe des philosophes comme Jan Patocka et Edmund Husserl ont également imaginé une telle Union. Mais c’est sur la différence entre la vision de l’Ouest et de l’Est que la réflexion de Geremek est la plus intéressante :

« Il est plus facile d’unifier des économies et des administrations que d’unifier des mémoires…Nous avons hérité d’un fonds commun, mais aussi de blessures dramatiques.

Prenez le XIXème siècle ! Pour les Européens de l’Ouest, c’est le triomphe de l’Etat-nation, le siècle des merveilles technologiques et scientifiques. La perception est radicalement différente pour les Européens de l’Est. En particulier pour la Pologne, un pays qui fut l’une des plus grandes nations de l’Europe moderne avant d’être divisé et occupé, pendant 123 ans, par trois puissances. Un pays, donc, qui n’a pas eu pendant plus de cent ans d’existence indépendante…

Voilà notre XIXème siècle.

On retrouve la même antinomie quand on évoque la Première Guerre mondiale. Interrogez des anglais ou des Français, ils mentionneront Verdun, parleront d’une hécatombe de millions de morts, d’une guerre nouvelle avec l’utilisation des gaz et de l’aviation, du déclenchement d’une crise morale majeure…

Chez nous, à l’Est, le panorama est différent : la Première Guerre mondiale marque le début de l’indépendance de la Pologne, l’émergence de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de plusieurs Etats balkaniques.

Je vais poursuivre. Avec encore un exemple, mais il y en a tant. Tenez ! Dans vos livres d’Histoire, vous évoquez longuement le 1er septembre 1939, date de l’invasion de la Pologne par l’armée allemande. Pourquoi retenir cette date ? Parce que la France et la Grande Bretagne sont alors entraînées dans la guerre contre Hitler.

A l’Est, nous avons retenu une autre date. Celle du 17 septembre, qui marque le jour où l’armée rouge a envahi les territoires polonais et finlandais avant d’occuper les Républiques baltes.

Votre mémoire ignore certains de nos constats, comme celui-ci : la disparition de la Pologne est due à l’action de deux grandes puissances, et non d’une seule. Cette réalité-là vous est simplement inconnue. »

Le point de vue est différent, les expériences des mêmes évènements dissemblables et donc les réactions sont différentes aujourd’hui :

« L’incompréhension se lit régulièrement dans bon nombre de débats au Parlement européen. Quand les euro-parlementaires polonais, tchèques ou bulgares affirment que l’Europe doit offrir des garanties de sécurité, ils se voient souvent accusés d’entretenir une obsession de persécution. Mais ce n’est pas une obsession ! Ce n’est pas une rhétorique ! C’est une réalité que l’Histoire nous a enseignée de la façon la plus douloureuse qui soit ! Nous, nous connaissons nos voisins russes. Ce n’est pas le cas de l’occident. Il s’agit d’une différence de mémoire. »

Cet entretien parle encore de beaucoup d’autres sujets notamment de ses travaux d’historiens sur les pauvres du moyen âge dont il tire des enseignements sur le prolétariat d’aujourd’hui.

Il dit notamment :

« Plus j’approfondis ma réflexion sur le monde occidental, plus je m’interroge que le coût humain du changement et du progrès. La question de la main d’œuvre est à mon sens la question-clé de la formation du capitalisme. Sans la prolétarisation, sans l’existence de cette main-d’œuvre abondante et à bas prix, jamais celui-ci n’aurait pu se construire. […]Il faut observer le développement de nouveaux colosses capitalistes comme la Chine ou l’Inde. Il repose sur le travail d’une masse énorme de pauvres, à commencer par les millions d’ouvrières textiles. »

Mais le cœur de cet entretien me semble être cette mémoire séparée entre l’Europe de l’Ouest et L’Europe de l’Est que Bronislaw Geremek esquisse avec pertinence.

Bronislaw Geremek avait dirigé la collaboration d’historiens, de politiques, d’économistes pour un ouvrage : « Visions d’Europe » dans lequel, au-delà de l’Histoire, chacun cherchait surtout à parler de l’avenir pour essayer de trouver des pistes pour bâtir une Union qui corresponde aux besoins des européens de maintenant.

Bronislaw Geremek avait dirigé la collaboration d’historiens, de politiques, d’économistes pour un ouvrage : « Visions d’Europe » dans lequel, au-delà de l’Histoire, chacun cherchait surtout à parler de l’avenir pour essayer de trouver des pistes pour bâtir une Union qui corresponde aux besoins des européens de maintenant.

<1424>

œuvre à laquelle vont participer 70 auteurs.

œuvre à laquelle vont participer 70 auteurs.

« C’est une chanson de travail et de protestation piémontaise. Elle exprime la protestation des mondines, les saisonnières qui désherbaient les rizières d’Italie du Nord et y repiquaient les plants de riz, contre les dures conditions de travail : les femmes devaient rester courbées toute la journée, dans l’eau jusqu’aux genoux, sous le regard et les brimades des surveillants. Les conditions de travail et de vie des mondines sont illustrées par le film <

« C’est une chanson de travail et de protestation piémontaise. Elle exprime la protestation des mondines, les saisonnières qui désherbaient les rizières d’Italie du Nord et y repiquaient les plants de riz, contre les dures conditions de travail : les femmes devaient rester courbées toute la journée, dans l’eau jusqu’aux genoux, sous le regard et les brimades des surveillants. Les conditions de travail et de vie des mondines sont illustrées par le film <

Pourtant, après les années d’apprentissage, Slava et Galina étaient adulés par toute l’élite soviétique. Dans le livre de Claude Samuel : « Entretiens avec Rostropovitch et Vichnevskaïa » publié chez Robert Lafont, que j’avais lu, il y a assez longtemps et que j’ai relu partiellement pour écrire ce mot du jour on voit une photo sur laquelle il est en compagnie de Nikita Khrouchtchev, alors secrétaire général du parti communiste et successeur de Staline.

Pourtant, après les années d’apprentissage, Slava et Galina étaient adulés par toute l’élite soviétique. Dans le livre de Claude Samuel : « Entretiens avec Rostropovitch et Vichnevskaïa » publié chez Robert Lafont, que j’avais lu, il y a assez longtemps et que j’ai relu partiellement pour écrire ce mot du jour on voit une photo sur laquelle il est en compagnie de Nikita Khrouchtchev, alors secrétaire général du parti communiste et successeur de Staline.