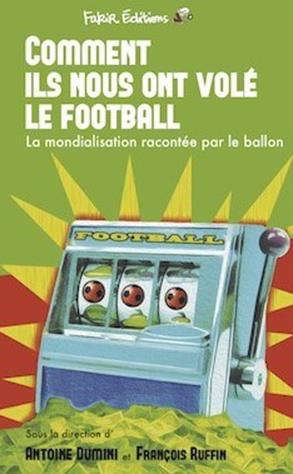

« Comment ils nous ont volé le football »

François Ruffin et Antoine Dumini

François Ruffin est désormais bien connu comme l’un des députés les plus flamboyants de la France insoumise et le réalisateur d’un film jouissif : « Merci Patron ».

Mais il était et reste le fondateur et rédacteur en chef du journal « Fakir ».

Antoine Dumini était quant à lui journaliste et rédacteur en chef au même journal « Fakir », il était aussi professeur des sciences économiques et sociales. Il était car il est mort d’une terrible maladie à l’âge de 26 ans en 2014.

À partir de 2013, le journal Fakir a lancé une collection de livres sur des sujets sociaux. Je me suis intéressé à celui qui a été écrit en 2013, dirigé par François Ruffin et Antoine Dumini : « Comment ils nous ont volé le football » et qui a pour sous-titre : « la mondialisation racontée par le ballon ».

Ce petit livre est passionnant et je vous en conseille vivement la lecture.

Le livre pose le problème de la manière suivante :

« Que s’est-il passé ?

On tape dans le ballon depuis la cour de récréation. […]

Que s’est-il passé ?

C’est le même jeu, un ballon, deux équipes, quatre poteaux, et voilà que ce sport du pauvre brasse des milliards, s’exporte comme un produit, devient la vitrine triomphante, clinquante, écœurante du capital.

Que s’est-il passé ?

Rien, en fait. Juste que l’argent envahit toute la société, lentement, depuis 30 ans, et que le football en est le miroir grossissant. C’est une histoire économique que ce sport nous raconte, à sa manière, les années 60 à aujourd’hui, de la libéralisation des ondes à la mondialisation des marques jusqu’aux fonds de pension, et on va la suivre décennie après décennie.

Le ballon, comme un monde en plus petit. » (Page 13 et 14)

Et puis très intelligemment il pose cette question pour nous, enfin pour tous ceux qui continuent à regarder et même à se passionner pour ce jeu :

« Que se passe-t-il en nous aussi ?

Ou plutôt : que ne s’est-il pas passé en nous ? Parce qu’on le sait bien, objectivement, il y a quelque chose de pourri au royaume du football, que le pognon a corrompu les âmes et les corps. »

Car oui, comment pouvons-nous continuer à faire comme si, si c’était comme avant un jeu qui ressemble à celui que nous jouions dans la cour de récréation.

Parce que oui, moi aussi je jouais avec mes camarades au football dans la cour de récréation de mon école primaire de la Verrerie-Sophie, dans ma ville natale de Stiring-Wendel.

Et c’est bien la question fondamentale, comment se fait-il que tant de gens continuent à supporter, à se passionner malgré tout…

Nous aussi.

Enfin, pour ma part je suis très mal à l’aise, je regarde pour l’instant très peu de match. Mais si la France se qualifie pour la seconde partie, c’est à dires les matches par élimination directe, probablement que je succomberais à nouveau à l’illusion du jeu de nos cours de récréation.

Le livre de Ruffin donne cette explication :

« Passion chevillée au cœur, et qui tient à quoi ?

A l’enfance, aux pères, au peuple, au miracle des maillots pliés… »

Le miracle des maillots pliés étant explicité dans le dernier chapitre qui est une ode au football amateur et à tous ces bénévoles qui font « tourner le foot ».

Mais avant d’en venir au foot business, les deux auteurs rapportent les tricheries qui existent depuis longtemps dans le football. Et par exemple la coupe du monde en Angleterre en 1966.

Un journaliste chilien Niden Icinow, ne parvient pas à faire publier un papier en juillet 1966, ainsi il le fait enregistrer sous un sceau officiel pour garder une preuve de ce qu’il décrit avant les évènements. Et voici ce que vous lirez dans ce livre et le chapitre « Le Nord contre les animaux » page 19 à 21..

« Le journaliste y décrit le plan conçu par le président de la FIFA, l’anglais Stanley Rous, pour favoriser l’Angleterre, pays organisateur de la 7ème coupe du monde qui s’ouvre la semaine suivante. L’article sera imprimé en septembre, alors que la prophétie s’est réalisée dans le moindre détail… C’est qu’avant la compétition déjà, les Sud-amériaicns s’apprêtent au cauchemar : « Contre notre équipe, écrit un journaliste de Rio, il y aura un complot international principalement européen. Pour arriver au titre, le Brésil [double tenant du titre 1958 1962 avec Pelé] devra non seulement vaincre les adversaires, mais aussi la violence, la provocation, les arbitres. Tout. Elle jouera en Angleterre où l’ambiance sera absolument hostile. Les anglais désirent le championnat pour eux, mais dans le pire des cas, ils désirent que le titre reste en Europe. […]

Lors du premier match, le bulgare Jetchev matraque impunément Pelé qui ne pourra pas participer au second match. Lors du troisième, c’est le portugais Morais qui agresse le prodige brésilien – sans recevoir la moindre sanction – réduit à dix joueurs valides le Brésil est éliminé de la compétition »

Et le scandale continue pour l’Uruguay l’autre grande nation sud-américaine du football :

« Il fallait alors écarter l’Uruguay. L’arbitre anglais Finney s’en charge. Lors du quart de finale Uruguay-Allemagne, il ignore une main flagrante d’un arrière allemand, ne sifflant pas le pénalty […] Deux uruguayens protestent, l’homme en noir les expulsent. A onze contre neuf, la tâche devient plus aisée : les allemands gagnent sans gloire.

Le même jour, dans le match Angleterre-Argentine l’arbitre allemand [un hasard ???] Kreitlin renvoie l’ascenseur aux britanniques : il expulse le capitaine argentin coupable de protestations. »

Tout cela aboutit au résultat espéré : les demi-finales ne comptaient plus que des nations européennes : L’URSS de Yachine et le Portugal d’Eusebio accompagnant l’Angleterre et l’Allemagne.

Bienvenue dans une compétition équilibrée et non faussée …

Mais le pire est à venir car si Stanley Rous était un tricheur ses deux successeurs d’abord le brésilien Joao Havelange puis le suisse Sepp Blatter seront des corrompus qui vont aider l’émergeance du foot business.

Il faut alors lire le chapitre : « Adidas-Fifa même combat » page 33 à 35

« Si ce n’est pas assez, n’hésite pas à me le dire… » Le même mot est glissé dans chaque enveloppe à bulle, discrète. Elles sont déposées dans les chambres des dirigeants de fédérations, à l’hôtel Steingenberger de Francfort, ce 10 juin 1974 en soirée. Et c’est Horst Dassler, le richissime patron d’Adidas qui se charge des cadeaux. Le lendemain se déroule l’élection à la présidence de la FIFA […]Entre le conservateur anglais Stanley Rous et son challenger Joao Havelange, Horst Dassler a choisi son poulain : l’homme nouveau capable de transformer le football en produit. »

Et Joao Havelange sera élu. Il restera Président de la FIFA de 1974 jusqu’à 1998, date à laquelle il sera remplacé par son dauphin Sepp Blatter.

Il était un homme d’affaires et d’argent et saura faire entrer le football de plein pied dans le capitalisme. Des contrats juteux avec Adidas et Coca-Cola garantissent les entrées d’argent, puis les droits de télévision vont permettre à la FIFA et au football de devenir une organisation intouchable et très riche.

Grâce à un article du Monde nous pouvons savoir qu’Havelange était devenu, en 1948, directeur juridique à la Viaçao Cometa, compagnie d’autobus qu’il dirigera durant cinq décennies et dont l’âge d’or coïncide avec la dictature militaire au Brésil (1964-1985). Il a par ailleurs fondé Orwec, entreprise spécialisée dans les revêtements métalliques, et a siégé aux conseils d’administration de l’agence publicitaire MPM et de la compagnie d’assurance Atlantica Boavista. Il eut aussi des liens troubles avec Castor de Andrade, parrain de la mafia à Rio.

Il mourra le 16 août 2016, à l’âge de 100 ans.

L’inimitable et intelligent joueur anglais, Gary Lineker, devenu commentateur sportif, eu, au moment de sa mort, ce commentaire sarcastique et juste :

« Le football lui a apporté beaucoup »

Sepp Blatter a pris la relève à la tête de l’organisation et a permis au foot d’être encore plus libéral et mondialisé que jamais. Il faut dire, qu’il fut bien aidé par l‘arrêt Bosman introduit en décembre 1995. Ce décret, relevant de la Cours de justice des communautés européennes (CJCE), qui porte le nom de son inspirateur (le médiocre joueur belge Jean-Marc Bosman), garantit la liberté de circulation des joueurs au sein de l’Union européenne.

Et Alternatives Economiques qui évoque aussi ce livre, fait ce résumé de la connivence de la télévision et du football :

« Mais c’est la télé et ses annonceurs qui vont faire grandir le foot fric. L’idée était simple et géniale : acheter des matches (des retransmissions) ! C’est alors que la FIFA « adapte le foot à la télé » et aux annonceurs (la pub) et que les droits TV flambent : 30 malheureux millions d’euros pour la Coupe du Monde de 1986, 2,1 milliards en 2010. C’est alors que des groupes de communication investissent dans des clubs : Berlusconi au Milan AC, Canal Plus au PSG, Murdoch dans plusieurs clubs britanniques. C’est alors aussi que les salaires des joueurs et les montants des transferts deviennent astronomiques (point suivant). Et peu après arrivent des clubs cotés en Bourse : Manchester United dès 1991, une vingtaine d’autres ensuite rien qu’au Royaume de sa gracieuse Majesté, et quelques autres ailleurs, certains achetés par les émirs du Golfe et les fonds de pension. Et comme dans toute mondialisation néolibérale, on va chercher des travailleurs dans les pays du Sud pour réduire les coûts de production d’un footballeur, dans des conditions inhumaines le plus souvent. Sans parler du nécessaire dopage, bien caché mais bien présent. »

J’avais déjà parlé <des footballeurs produits financiers> mais depuis j’ai vu <Cash investigation – Foot business : enquête sur une omerta> qui par des enquêtes montrent encore plus précisément ces dérives dans lesquels des fonds d’investissement achètent des parts de joueurs, ou investissent sur de tous jeunes garçons dont certains vont être cherchés en Afrique.

Il y a le foot business, la corruption mais ce livre insiste aussi sur les rapports « incestueux » entre les régimes dictatoriaux et le football. Ce qui fut déjà le cas de Joao Havelange.

Par exemple, le ballon rond a été l’instrument de blanchiment du fascisme franquiste, par le biais du club vedette du régime : le Real Madrid. En 1934, le régime fasciste de Mussolini mit aussi à profit l’organisation de la coupe du monde en Italie, coupe que remporta d’ailleurs l’Italie pour glorifier son régime, comme les jeux de Berlin de 1936 furent utilisés par les nazis.

Sans parler du scandale en 1978, quand la coupe du monde fut organisée par la dictature argentine de Videla. Et c’est encore au bout de tricherie et de match truqués notamment un match entre l’Argentine et le Pérou que le pays organisateur argentin put s’emparer du trophée.

Quelquefois des footballeurs, ayant une conscience politique se révolte et le paie cher.

Quelquefois des footballeurs, ayant une conscience politique se révolte et le paie cher.

Vous lirez dans ce livre l’histoire de Carlos Caszely, joueur et opposant au régime de Pinochet en Chili :

« Qualifiée pour le Mondial de 1974 en Allemagne, la sélection chilienne est reçue par le général Pinochet en personne avant son envol pour l’Europe. Carlos Caslezy décide de frapper fort : « D’un coup les portes s’ouvraient et il y avait ce type avec une cape, des lunettes noires et une casquette. Avec une figure aigre. Sévère. Il commence à marcher… Et à saluer les joueurs qualifiés pour le Mondial en Allemagne. Et quand il arrive très près, très près, je mets mes mains derrière moi. Et quand il me tend la main, je ne lui serre pas. Et il y a eu un silence qui pour moi a duré mille heures. Ça a dû être une seconde ? Et il a continué. Moi, comme être humain, j’avais cette obligation parce que j’avais un peuple entier derrière moi en train de souffrir, et que personne ne faisait rien pour eux. Jusqu’à arriver à un moment où j’ai dit stop… Non à la dictature ! Au moins, laissez-moi protester. Au minimum, laissez-moi le dire. Au minimum, laissez-moi dire ce que je ressens. »

Son geste, l’attaquant le paiera très cher. À son retour d’Europe, sa mère lui confie, en larmes, qu’elle a été arrêtée et torturée. Le joueur ne peut y croire : « Je lui ai dit « arrête maman il ne faut pas plaisanter avec ce genre de choses ». Elle m’a montré sa poitrine avec ses brûlures et j’ai pleuré comme un enfant. Ils m’ont fait payer ça sur ce que j’avais de plus cher. Ma mère. »

En 1988, Pinochet organise un référendum pour sa réélection. Carlos Caszely enregistre un clip de campagne, avec sa mère qui témoigne, pour que le peuple vote « non », contre le général. « Ce clip fut une libération pour ma mère. Elle a pu dire les choses publiquement et j’ai senti que ce fut une forme de thérapie », confie-t-il. Cette prise de position, d’une icône nationale, a un grand impact sur les Chiliens. Selon les analystes, elle aurait convaincu près de 7% des indécis à voter « non ». Le 6 octobre, les résultats tombent : 44,01 % des voix aux partisans de Pinochet, contre 55,99 % à ses adversaires victorieux. Caszely l’emporte après les prolongations… »

François Ruffin et Antoine Dumini évoque aussi la figure lumineuse du joueur brésilien « Socrates »

Je ne peux pas développer tous les aspects de ce livre.

Mais pour Socrates vous pouvez lire cet article du magazine critique spécialisé en football <Sofoot> ou cet article de Telerama. <Sócrates, le footballeur qui faisait la révolution>.

Car le football est un monde où les figures exceptionnelles côtoient les tricheurs, les corrompus et les mafias.

Comme dans la vie de tous les jours, comme dans le monde d’aujourd’hui.

<1094>

Et il rappelle :

Et il rappelle :

Il a dit lors de cette émission en parlant du destin de sa grand-mère :

Il a dit lors de cette émission en parlant du destin de sa grand-mère :

règles écrites sur le football.

règles écrites sur le football. jeu. Un boulet fut tiré par les soldats, mais il rata son but, tombant loin de l’église sans faire de dégâts, sous les huées de la foule.

jeu. Un boulet fut tiré par les soldats, mais il rata son but, tombant loin de l’église sans faire de dégâts, sous les huées de la foule.