Je vais arrêter aujourd’hui mon itinérance intellectuelle et épistolaire autour de la guerre 14-18 et de ses conséquences.

Lorsque j’ai fait référence, lors du mot du jour du 14 novembre, à la dernière lettre d’un fusillé pour l’exemple à son épouse, Gérald m’a exprimé ses doutes.

Doute que j’avais aussi. Il était étonnant qu’un soldat du rang écrive aussi bien en 1914. Par ailleurs, il n’y avait aucune référence à son régiment, à son vrai nom.

Il est vrai que ce qu’il exprimait était si fort et si juste, qu’il est possible que ce fut une lettre écrite par une personne qui s’est mise dans la peau d’un tel destin et avec sa connaissance d’alors ait rédigé ce texte.

Je ne le sais pas.

Mais aujourd’hui je vais finir avec une lettre dont on ne peut douter de l’authenticité.

Notre amie à Annie et à moi, Marianne a découvert un poème écrit par son grand-père René et transmis par son oncle (le dernier de la fratrie paternelle) tout récemment.

Ce poème l’a beaucoup touchée et comme elle le dit c’est un témoignage d’une grande valeur. Elle m’a donné l’autorisation de le publier dans le mot du jour.

J’aurais pu encore évoquer bien des sujets et notamment j’aurais souhaité parler de l’émancipation inachevée des femmes, notamment en France. Car pendant que les hommes allaient au front pendant la guerre 14-18, il a fallu continuer à faire fonctionner la France de l’arrière, le travail des champs, le travail des usines et tout ce qui était nécessaire pour assurer la vie économique et sociale. Et pour ce faire, les femmes ont assuré ces travaux, des initiatives et une responsabilité qui ne leur était pas accordé d’habitude. Il paraissait logique qu’elles continuent avec ces mêmes responsabilités après la guerre, qu’enfin les hommes leur accordent leur vraie place dans la société économique et politique.

Ce ne fut pas le cas, il faudra attendre une ordonnance du 21 avril 1944, ratifiée par le général de Gaulle pour que ce droit de vote et l’éligibilité leur soit accordé.

L’Allemagne et l’Autriche furent les vaincus de la guerre, et… ils accordèrent le droit de vote aux femmes en novembre 1918, juste après la défaite.

La victoire rendrait-elle stupide ?

Et en France, il fallut attendre une Loi de 1965 pour qu’une femme puisse travailler sans l’accord de son mari ou ouvrir de compte en banque à son nom propre.

Quelle honte ! On voit là toute la distance entre l’image que la France a d’elle même et la réalité des faits.

Sur ce sujet, j’ai trouvé un dossier intéressant, issu d’un colloque de 2014 : <Les femmes pendant la guerre de 1914-1918 ou l’émancipation en marche ?>

Mais, nous finirons par le poème du grand-père de Marianne qu’Annie a saisi sur l’ordinateur pour qu’il puisse être inclus dans ce mot du jour. Mais vous trouverez aussi en pièce jointe la copie du manuscrit de René Beziau : <Lettre d’un musicien>. Car au delà des réflexions, de l’Histoire, de la politique, des relations entre les nations et les États, je crois qu’à la fin, il faut toujours revenir à la réalité de l’homme confronté à l’innommable qui fut la réalité de cette guerre.

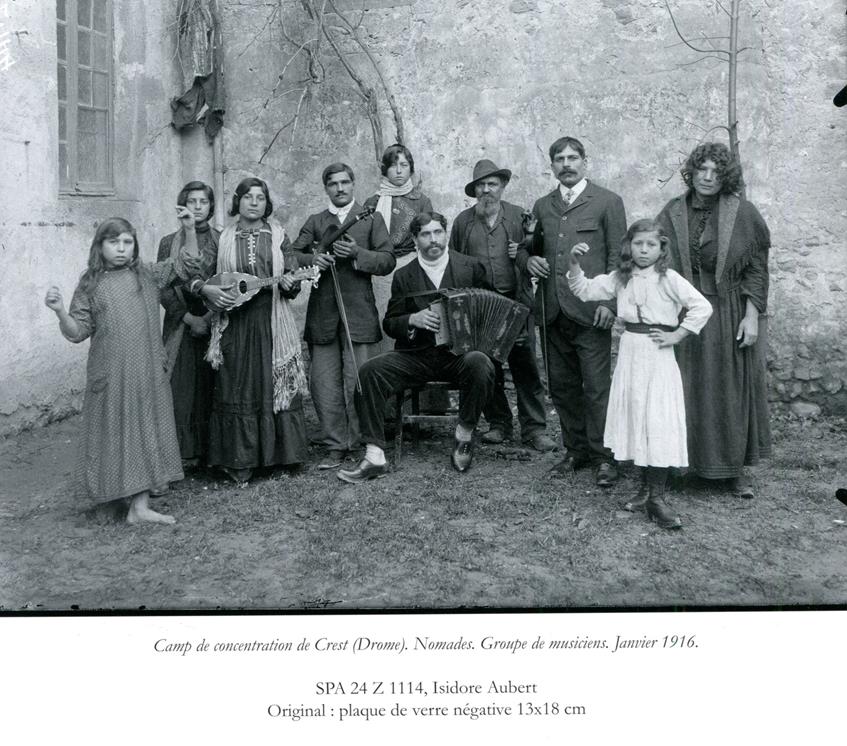

Marianne précise : « Mon grand-père était musicien, alors pendant la guerre, quand on était musicien, on était…brancardier, comme son frère aîné Marcel, sauf que Marcel a eu moins de chance que René, il est mort 3 mois avant l’armistice. »

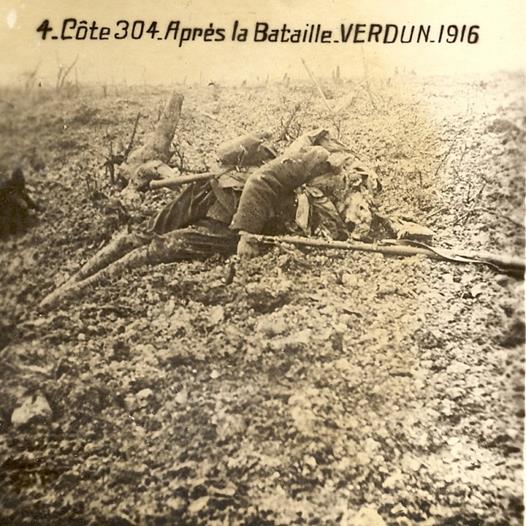

Le manuscrit précise que ce poème est de 1916, qu’il a été écrit à Verdun, côte 304.

On associe souvent les combats de la Cote 304 à ceux du Mort-Homme qui ont eu lieu en même temps et dans une grande proximité comme le montre <ce site>.

Si vous cherchez « côte 304 » sur Internet vous trouverez beaucoup de photos et des sites qui parlent de ces combats.

Par exemple <celui-ci> :

« Cote 304 Avocourt, du 5 Mai 1916 au 21 Mai 1916, le 125eme RI […] aura pour mission de reprendre ,les positions perdues et s’y maintenir. […], la cote 304 mouvement de terrain jumeau du Mort Homme sera perdue le 5 mai .Reconquise le 6 reperdue puis reprise le 7…Des aviateurs en observation au-dessus de ces positions avaient indiqués à l époque que le ciel était obscurci jusqu’à 800 mètres au-dessus du sol. »

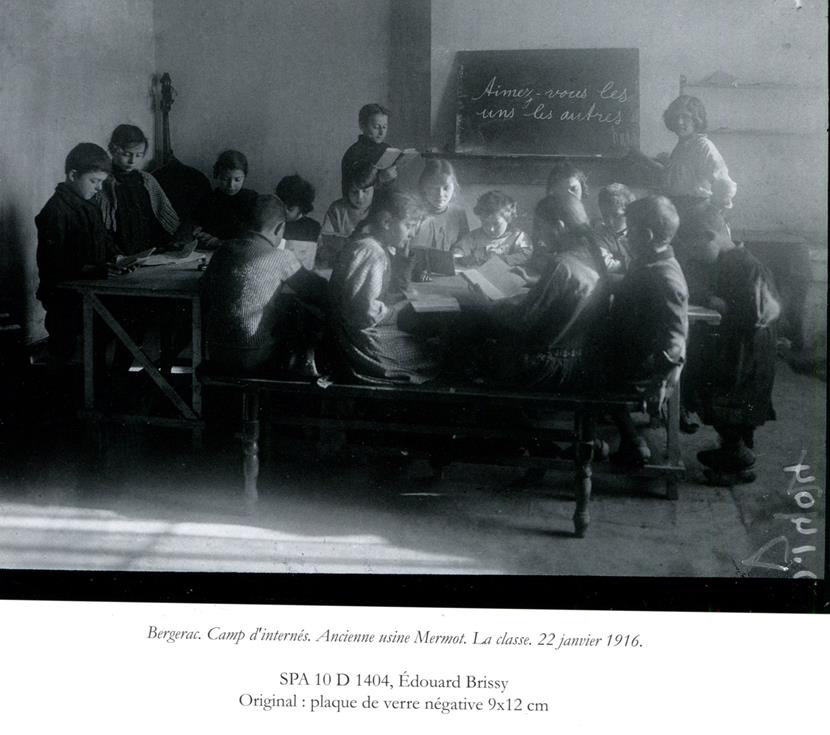

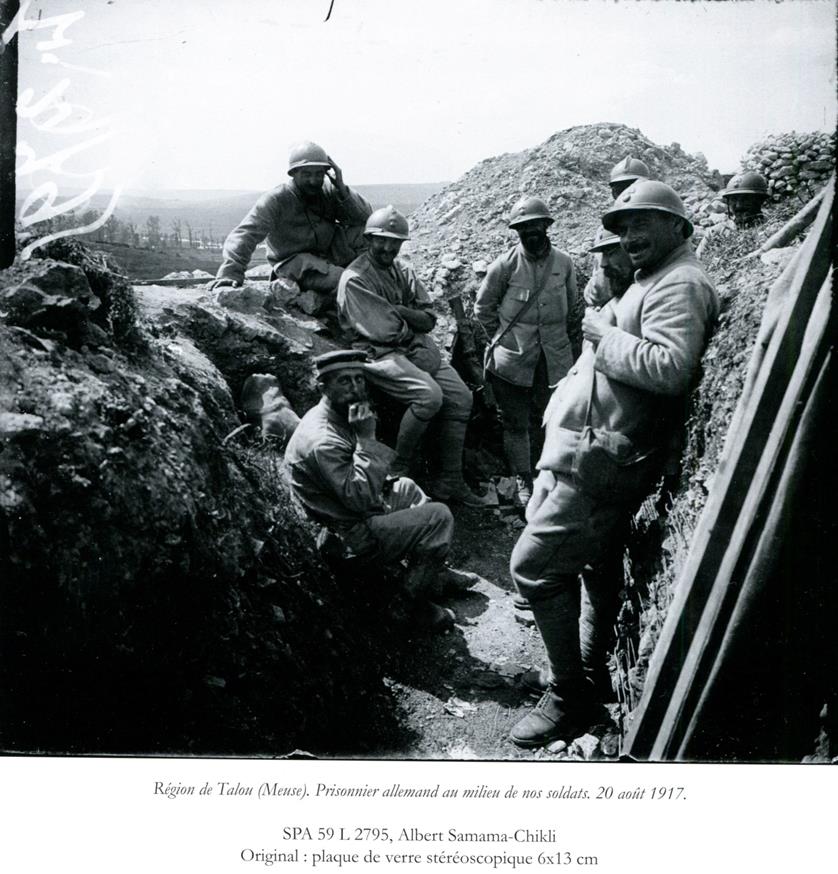

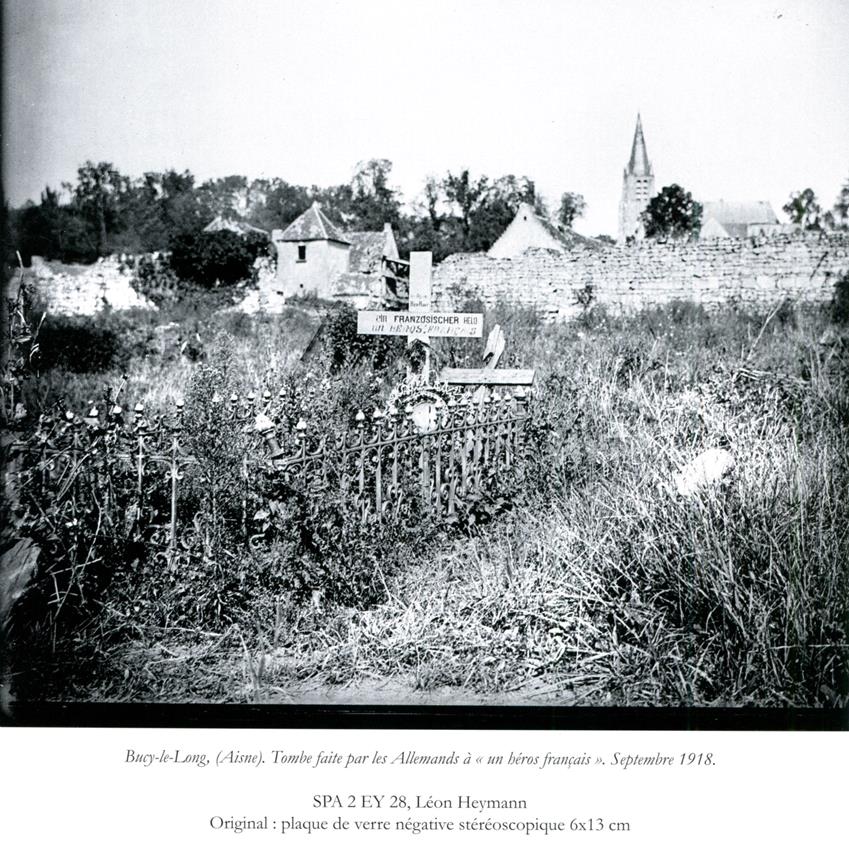

Et pour comprendre le contexte de ce poème, je joins une photo :

Le Musicien de la Guerre

L’assaut est terminé. Vite au travail. J’approche.

Voici mes instruments : une pelle ! Une pioche !

Un brancard ! Musicien, brancardier, fossoyeur !

Du funèbre charnier, c’est moi le nettoyeur

J’accours par les boyaux, me voici sur la plaine.

Je rampe dans la nuit, retenant mon haleine,

à l’appel d’un soupir vers les blessés râlant

J’emporte sur mon dos les pauvres corps sanglant,

Sans soucis des obus, je ramasse la vie.

Du moins ce qu’il en reste, et mon épaule plie

Sous le poids répété des convois douloureux.

Quelle grandeur superbe en ces blessés glorieux !

Je leur rends à la hâte un éclatant hommage.

Confiants, sans un cri plein d’espoir et de rage

Héroïques patients par le trépas guettés.

Ils raccrochent leurs âmes à leur corps mutilés…

Si je heurte un talus leurs souffrances s’avivent.

Pas un mot… dans leur désir de survivre ils vivent.

Mais vers l’arrière enfin. J’ai porté la douleur.

Plus rien ne vit ici …je deviens fossoyeur.

Je quitte le brancard pour la pelle et la pioche!

Allons va musicien !…

Un cadavre est tout proche.

Un mort! J’hésite. Quel débris ! Je suis ému

Ceci fût vivant !!…

Quel est ce pauvre inconnu?

O toi qui fus meurtri sur la glèbe entrouverte

Où la fureur humaine a consommé ta perte,

Mort, quel est ton passé ? Quel était ton pays ?

Es-tu le montagnard qui paissait ses brebis ?

Le coron de la mine abritait il ta tête ?

Es-tu le doux pêcheur qui bravait la tempête,

Ou l’humble laboureur suivant dans le sillon

Le pas lent de bœufs lourds qu’éveille l’aiguillon?

Es-tu le grand savant pâli sur son grimoire

Et rêvant d’imposer au monde sa mémoire,

Ou l’artiste charmant, l’aimable Cyrano

Que chacun à l’envie fêtait d’un long bravo?

Es-tu l’heureux époux, l’incomparable père,

L’artisan, l’ouvrier combattant la misère?

Ou bien l’amant timide au regard langoureux.

Le Don Juan vainqueur ou l’obscur amoureux ?

Qu’importe!…

Maintenant, appuyé sur ma pelle,

Je songe à te remettre au néant qui t’appelle.

Et j’admire comment une étrange splendeur

Vint mêler sur ton front le sublime à l’horreur…

Jadis, tu fis peut-être, et doux était ce rêve,

Le vœu de reposer sous le tertre ? qu’élève

Non loin du vieux clocher près des pins révérés,

L’ardente dévotion de parents éplorés

Après qu’une main chère eut fermé ta paupière

Ou songeais à dormir sous une lourde pierre,

Ou ceux qu’aima ton cœur viendraient agenouillés

En t’offrant leur douleur, pencher leurs yeux mouillés

L’inexorable sort au but impénétrable,

En décide autrement ; seul, triste, et misérable,

Sur cette boue immonde où la mort a sévie

Ton âme est anonyme et ton corps est pourri !…

Accomplissant ici ma besogne macabre

Je te pousse du pied, je tire sur ton sabre

Je traîne sur le sol ces amas répugnants

D’os brisés, de cervelles et de membres saignants!

Une fusée éclate : une lumière boche

Fait passer des lueurs sur le fer de ma pioche

L’ironique destin donne à ton meurtrier

La tâche d’éclairer ton funèbre ouvrier?

Et si l’orgue est absent à la cérémonie

Dans l’air troublé surgit la sauvage harmonie

Des monstres vomissant la mitraille et le feu

Qui crachent leur fureur jusqu’au ciel jusqu’à Dieu !

Tu meurs seul sans amis, pour toi nul deuil, nul cortège

La nuit seule. Étant mort tu n’as rien !… mais j’abrège.

Je vais mettre en leur trou les putrides restants.

Et c’est moins pour toi que pour la santé des vivants.

Je groupe tes lambeaux de chairs inanimées.

Ils serviront d’engrais à quelques graminées

Ainsi tu nourriras par de subtils détours

Ceux que tu crois avoir délaissés pour toujours

À moins que quelque obus en se trompant de route

Au lieu chez les vivants de porter la déroute

Vienne s’échouer là pour troubler ton repos

Et lancer dans les airs ce qu’il te rester d’os

Avant que d’un bras las je recouvre ta tête

Ô mort un dernier mot. Que ma pelle s’arrête

Découvert, à genoux, d’un adieu fraternel

Je tiens à saluer ton repos éternel

Adieu mort inconnu, toi qui bâtis l’histoire.

Adieu ! Le fossoyeur d’une si pure gloire

Salue en toi, la Mort et le brutal Destin

Héros ! Je te salue et j’honore ta fin !!!!

Maintenant, sur ton front je jette un peu de terre

D’une croix de bois je marque ton cimetière

J’ai fini, tu n’es plus !…

Un autre mort m’attend.

Je refoule une larme et je pars en chantant

René Beziau

Verdun côte 304

1916

<1158>