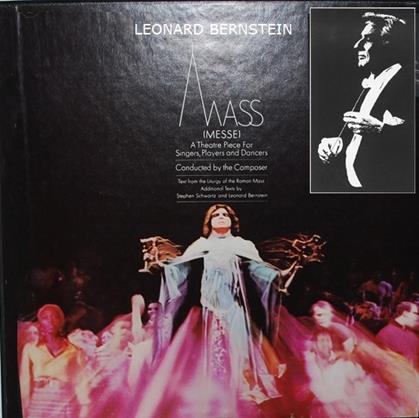

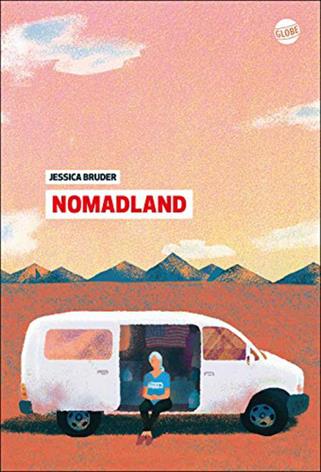

Nomadland est un livre de Jessica Bruder que présente un article de MEDIAPART : «Nomadland» ou l’Amérique des seniors en quête d’emploi »

Lors du mot du jour du 15 mars 2018, j’avais retranscrit les paroles de Sylviane Agacinski qui est aussi l’épouse de Lionel Jospin: « Cela va de toute façon craquer. Je pense qu’on va aller un jour vers une catastrophe sociale ! »

Et parmi les exemples qu’elle donnait, elle évoquait les « Work campers » aux Etats-Unis qui sont des travailleurs endettés qui vendent leurs maisons et achètent un camping-car. Ces gens vont sillonner l’Amérique avec leur camping-car pour ce que certains vont appeler la mobilité, la fluidité et ils vont d’une ville à l’autre chercher du travail.

Ce sont ces travailleurs dont parle Nomadland.

Les Etats-Unis restent le pays le plus riche du monde, Trump se gargarise même de la croissance que l’économie américaine arrive à dégager, 2,9% en 2018. Mais le système crée de plus en plus de pauvres et de précaires.

L’auteure, Jessica Bruder a été l’invitée d’Olivier Gesbert dans <la Grande Table du 14 février 2019>.

Jessica Bruder est journaliste, professeure de journalisme à la Columbia University, collaboratrice du New York Times.

Jessica Bruder est journaliste, professeure de journalisme à la Columbia University, collaboratrice du New York Times.

Nomadland est une enquête dans la tribu nomade des perdants de la crise des subprimes, riche en rencontres et en expériences itinérantes.

Olivier Gesbert a présenté Nomadland ainsi :

« A la manière d’un manuel de survie transcrivant aussi les histoires personnelles de ces marginaux, immersion dans le monde des quasi-nouvelles classes moyennes, des nomades qui se qualifient eux-mêmes de « sans adresse fixe », et qui, plus nombreux qu’on ne le croit, forment des réseaux de solidarité, trouvent dans la tribu une nouvelle famille, survivent aux difficultés du quotidien et parcourent l’Amérique. […]

Ils ont tout perdu suite à la crise de 2008 : leur maison, leur travail, leur place dans la société. Avec leurs dernières économies, ils ont acquis un Van, une voiture, un camping-car, une maison mobile, et ont pris la route. Véritables migrants dans leur propre pays, en quête de petits boulots intérimaires, des parcs d’attractions aux entrepôts d’Amazon, en passant par la récolte de betterave et l’entretien des campings.»

Jessica Bruder a exprimé la situation par ces mots :

« On peut parler de pauvreté et de minimalisme, de pauvreté et d’anti-consumérisme. […]. Les gens que j’ai rencontrés sur la route voient vraiment ça comme un situation permanente. »

Mais revenons à l’article de Mediapart :

« Ils ont cru qu’ils passeraient leurs vieux jours à siroter un jus de fruit en contemplant leur gazon bien taillé, ils se retrouvent à dormir dans leur van sur un parking de supermarché en attendant l’heure de l’embauche. Nomadland, de Jessica Bruder, est une enquête sur un pan encore méconnu de l’Amérique pauvre, les retraités itinérants à la recherche de jobs saisonniers.

lls préfèrent qu’on les appelle « sans adresse fixe » plutôt que « sans domicile fixe », beaucoup se présentent comme des « retraités » – même s’ils travaillent –, d’autres se définissent comme des « voyageurs », des « clochards de la route », des « gitans », on les appelle aussi les « réfugiés américains », les « tâcherons agricoles des temps modernes ». Ils sont des « travailleurs-campeurs » (« workampers »), des « travailleurs sur roues » (« workers on wheels »).

Nomadland se penche sur une Amérique blanche et déclassée, celle d’hommes et de femmes qui ont pu connaître des vies confortables mais se retrouvent, à l’âge de la retraite, à accumuler les heures dans des emplois physiquement harassants. Ils n’ont plus de maison, ils vivent dans leur van, qu’ils affublent d’un surnom en forme de mauvais calembour, ils forment un nouveau visage de l’Amérique contemporaine, et il faut le lire pour le croire : au début du XXIe siècle, aux États-Unis, une armée croissante de vieux précaires tente de survivre en vendant sa force de travail d’un bout à l’autre du pays. Presque un cinquième des plus de 65 ans, soit 9 millions de personnes, travaillaient en 2016 : même pendant la Grande Dépression, ils n’étaient pas si nombreux.

Un pays riche qui produit des pauvres !

Il faut être mobile, flexible, adaptable et voilà ce que cela donne :

« Ces travailleurs âgés composent une des pièces de la « gig economy », cette économie qu’ont imposée les nouvelles plateformes improprement nommées « collaboratives » : une économie qui nécessite une main-d’œuvre flexible, la moins chère possible, payée à la tâche, ou avec des salaires horaires minimaux. Or ces hommes et ces femmes nés pendant les Trente Glorieuses fournissent une main-d’œuvre qualifiée et consentante, disposée à vaquer au gré d’emplois saisonniers : gardien de parc naturel, ouvrier agricole, vendeur de sapins de Noël, manutentionnaire chez Amazon. »

Jessica Bruder s’est intéressé à une de ces nomades en particulier : Linda

« Ainsi en va-t-il de Linda, qui a connu une vie professionnelle bien remplie : elle a été inspectrice en bâtiment, camionneuse, cigarette girl dans un casino, gérante d’un magasin de moquette, entre autres. Mais à soixante ans, elle se retrouve sans travail ni indemnité chômage, « enchaînant une série de boulots mal payés », vivant dans un mobil-home sans électricité ni eau courante. Bien sûr, à l’âge de la retraite, elle touchera sa pension de la Sécurité sociale, mais il ne s’agira jamais que de 500 dollars, « soit même pas de quoi payer son loyer ».

Linda songe sérieusement au suicide ; elle va préférer une autre voie après avoir découvert un site créé par un ancien magasinier de supermarché, Bob Wells : CheapRVLiving.com (ou « Vivre pour pas cher en camping-car ») : « Imaginez une doctrine anticonsumériste prêchée avec le même zèle que la doctrine de la prospérité : tel était le credo de Bob. Il exhortait à vivre heureux dans la décroissance. Tous ses messages reposaient sur le même postulat : le meilleur moyen de trouver la liberté était de devenir ce que la société appelle communément un SDF. »

À 63 ans, Linda achète une vieille caravane, la retape, et se lance dans sa nouvelle vie nomade. L’auteure de Nomadland, Jessica Bruder, a entrepris de la suivre, elle et tant d’autres qui ont pris la route. Adepte d’un journalisme d’immersion, Jessica Bruder a durant ses deux années d’enquête tâté elle-même des petits boulots destinés à cette population itinérante et vécu épisodiquement dans un van, parcourant plus de quatre-vingt-dix mille kilomètres. »

On en revient aux « raisins de la colère » de Steinbeck ou encore aux photographies de Dorothea Lange, toutes les références de la Grande Dépression.

Mais la journaliste de Mediapart rappelle que nous ne sommes pas dans une période de grande dépression :.

« Après tout, ces « travailleurs-campeurs » sont souvent surnommés les « Okies de la Grande Récession », « allusion aux « Okies de la Grande Dépression », terme péjoratif décrivant les populations rurales de l’Oklahoma chassées sur les routes durant les années 1930 ». L’analogie tombe sous le sens.

Pourtant, il y a quelque chose qui cloche, et même qui déraille furieusement : l’Amérique d’aujourd’hui n’est pas en crise, elle est en pleine croissance économique.

Alors ?

Alors, si les USA constituent la première puissance économique mondiale, ils « affichent le plus fort taux d’inégalités sociales de toutes les nations développées » . Les vieux nomades que rencontre Bruder sont juste la version exotique – parce qu’encore largement méconnue – d’une pauvreté de plus en plus répandue. Certains ont pris de plein fouet la crise de 2008 : surendettés, ils ont dû revendre leur maison à bas prix ou vu leurs économies s’évaporer. Mais cette nouvelle catégorie de vieux travailleurs pauvres n’est pas née d’un accident ; beaucoup subissent les conséquences structurelles de choix politiques, économiques et sociaux : l’augmentation du coût du logement (« les salaires et le coût du logement ont suivi des courbes radicalement opposées ») ; l’abandon d’un système de retraite reposant sur des pensions réglées par les employeurs au profit d’un système par capitalisation, financé par les cotisations des employés. »

Elle s’intéresse particulièrement à Amazon :

L’exploration des conditions de travail dans les entrepôts d’Amazon constitue l’un des aspects majeurs de Nomadland. Ce n’est pas le premier livre sur le sujet, qui rapporte comment les employés parcourent en moyenne 20 km et s’agenouillent mille fois par jour, qu’ils tiennent grâce aux antidouleurs (en distribution libre sur le site) et perdent plusieurs kilos à chaque embauche. Mais Bruder s’intéresse ici au programme d’Amazon spécifiquement dévolu aux travailleurs nomades : CamperForce propose des « contrats à durée très limitée sur des sites logistiques ». Lorsque Bruder se fait elle-même embaucher, elle constate : « La plupart des recrues ont plus de soixante ans. Je suis la seule de moins de cinquante ans, et l’une des trois personnes qui n’a pas les cheveux gris. »

On peut se demander pourquoi Amazon recourt à une population qui n’est pas au meilleur de sa forme physique pour accomplir un travail à forte pénibilité. Les seniors sont plus fiables, ils ont une « meilleure éthique professionnelle que la moyenne », clament de concert les employeurs, et les employés, qui en font une source de fierté. Il y a des explications moins honorables : Amazon bénéficie de crédits d’impôt fédéraux pour l’emploi de travailleurs fragilisés : « Ces crédits d’impôt sont l’unique raison pour laquelle Amazon accepte de s’encombrer d’une main-d’œuvre lente et inefficace, notait ainsi une travailleuse itinérante sur son blog. »

Il paraît qu’il existe des gens qui se plaignent de ce type d’évolution et continue à acheter sur Amazon. Je crois qu’il s’agit de cas accomplis de dissonance cognitive.

Et cette Amérique que rencontre la journaliste est une Amérique blanche. La raison de ce constat nous entraîne encore plus loin dans le désastre moral des Etats-Unis :

« L’Amérique sur roues que rencontre Bruder au cours de son périple est avant tout une Amérique blanche. Elle finit (trop tardivement) par s’en étonner elle-même, pour apporter une explication éclairante – et effrayante : quand on mène une vie nomade, dormant dans son propre véhicule, qu’on peut régulièrement faire l’objet de contrôles policiers, il vaut mieux être blanc. Quand on est noir, c’est-à-dire susceptible de se faire plus facilement tirer dessus par la police ou, à tout le moins, de susciter des contrôles particulièrement méfiants, vivre dans un van est une mise en danger, pas une promesse de liberté et d’indépendance. »

L’article de Mediapart qui renvoie vers beaucoup d’autres articles est très intéressant.

Je pense que ce livre mérite d’être lu.

<Jessica Bruder dispose d’un site personnel>

<1207>

oire.

oire.