Après les récits et les chiffres, il est nécessaire de faire appel à une parole plus scientifique. Lors de l’émission de la Grande Librairie déjà évoquée, Camilla Kouchner ainsi que Muriel Salmona qui intervenait en tant que présidente d’une association luttant contre les violences sexuelles, ont toutes les deux évoqué la lecture d’un livre qui a été fondateur dans leurs réflexions et prises de conscience.

Ce livre est « le berceau des dominations » de l’anthropologue Dorothée Dussy. Ce livre publié en 2013 est épuisé, mais on annonce une nouvelle édition en avril 2021.

Ce livre est « le berceau des dominations » de l’anthropologue Dorothée Dussy. Ce livre publié en 2013 est épuisé, mais on annonce une nouvelle édition en avril 2021.

Il est épuisé mais il existe une version en ligne derrière ce lien : <Le berceau des dominations>

Ce livre commence ainsi :

« Tous les jours, près de chez vous, un bon père de famille couche avec sa petite fille de neuf ans. Ou parfois elle lui fait juste une petite fellation. Ou c’est un oncle avec son neveu. Ou une grande sœur avec sa petite sœur. Le terme consacré pour désigner ces pratiques sexuelles imposées à un enfant de la famille est «inceste». Madame et monsieur, médecins, magistrats, journalistes, écrivains, auteurs de théâtre, chanteurs, historiens, psychologues et psychiatres, définissent ainsi l’inceste. C’est ainsi que tout le monde définit l’inceste, en fait, à l’exception des anthropologues, qui n’ont pas de nom pour dire cette pratique courante de la vie quotidienne dans les familles, happés qu’ils ont été par l’attention portée à la théorie de l’interdit de l’inceste qui indique des règles de prohibitions matrimoniales. La force centrifuge qui a ramené inlassablement les anthropologues à la théorie de l’interdit de l’inceste est si puissante qu’elle a opéré sur eux comme le fait aux yeux la lumière vive avant d’entrer dans une pièce sombre. Françoise Héritier, après avoir consacré une grande partie de sa carrière aux règles de l’exogamie à travers le monde, a tenté de mettre face à face la théorie et le point de vue des praticiens, sans réaliser qu’elle n’avait jamais travaillé sur le problème théorique de l’inceste, mais sur celui de l’interdit de l’inceste. Je reprends donc le dossier de l’inceste et l’ouvre à la dimension empirique. Je suis anthropologue moi-même et fais grand cas de l’articulation de la règle sociale et de la pratique. […]. À la faveur du réel et de la banalité des abus sexuels commis sur les enfants, on verra que l’inceste est structurant de l’ordre social. Il apparaît aussi comme l’outil primal de formation à l’exploitation et à la domination de genre et de classe. Nul besoin que chacun passe à la casserole pour que l’inceste éclabousse tout le monde. »

Elle utilise la terminologie « incesteur » pour le prédateur et « incesté » pour la victime.

Sur le site Bastamag , elle explique pourquoi l’ensemble de la société est éclaboussée par l’inceste.

« L’inceste ne se réduit pas aux faits sexuels mais les déborde largement pour maculer et organiser les relations entre les gens de la famille au quotidien. Il faut donc ajouter au comptage des victimes de l’inceste les frères, sœurs, conjointes et bien d’autres. Il y a pour tout le monde une incorporation de la peur et de la grammaire du silence. On va s’habituer à se taire dans sa vie professionnelle, amicale, sportive parce que c’est ce avec quoi on a été construit. On va considérer normal de se taire et être aveugle quand une agression a lieu devant nous. Combien d’entre nous ont fait cette expérience d’une agression dans les transports en commun, avec personne qui bouge, même si c’est bondé ? On a intériorisé qu’il faut se taire si un rapport de domination se manifeste devant nous. »

Elle exprime une vision culturelle de l’inceste : elle y voit la mise en œuvre d’un rapport de domination sexuelle spécifique aux sociétés humaines, lesquelles sont moins brutales que les sociétés animales, mais se montrent trop sourdes à ces agissements pour que l’on doute de leur caractère structurel.

Le « berceau des dominations » est bien sûr dans son esprit, la famille patriarcale, hiérarchisée dans laquelle se joue les rapports de domination.

Ce n’est pas la justice qui peut régler ce problème mais une révolution anthropologique qui remet en question le modèle qui rend possible ce crime structurel ainsi que le silence qui s’impose à lui.

Dorothée Dussy travaille au CNRS et est membre de L’IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux).

« Le berceau des dominations » est présenté comme le premier livre d’une trilogie consacrée à « l’ordre social incestueux ».

A ma connaissance, seul le premier a été publié.

Ce premier ouvrage étudie les « incesteurs » tandis que les deux prochains devraient être consacrés aux « incestées.

Dans son premier volume, elle a enquêté auprès de 22 auteurs d’incestes, tous incarcérés dans une prison du Grand Ouest de la France. Ils ont entre 22 et 78 ans et sont issus de diverses classes sociales, avec une majorité provenant de la classe moyenne et populaire.

Pour Dorothée Dussy l’inceste et le silence qui l’entoure sont constitutifs de l’ordre social :

« L’intériorisation des abus sexuels et du silence qui les entoure pour les incestés, l’impact suffisamment fort de l’inceste sur les incestés pour que ceux-ci en donnent à voir les effets aux autres enfants (…) participent d’une description complète des processus de fabrication des dominateurs et des dominés » (pp. 255-256).

Depuis que l’affaire Duhamel a été dévoilée, de nombreux journaux ont donné la parole à l’auteure du « berceau des dominations »

Sur le site Bastamag Dorothée Dussy décrit la vérité crue sur le soi-disant « tabou de l’inceste » :

« S’il y a un interdit, ce n’est pas de violer les enfants de la famille, mais plutôt de parler des incesteurs. »

Et elle ajoute :

« On stigmatise l’acte, mais on banalise l’acteur. Les campagnes de sensibilisation à l’inceste, par exemple, s’adressent toujours aux victimes, et jamais aux auteurs. Comme si ce n’était pas eux le problème. Or, pour incester des millions d’enfants, il faut du monde. Précisons qu’ils savent, bien évidemment, que ce qu’ils font n’est pas autorisé, mais ils s’en accommodent. Et il n’y a aucune pulsion sexuelle. La preuve : ils s’organisent pour se cacher, et intiment toujours à leurs victimes de se taire. »

Ce qui est accablant c’est la banalité des « incesteurs ». Dans <Libération> elle fait ce constat et parle de « viol d’aubaine »:

« Les incesteurs sont des hommes comme les autres […] L’incesteur n’est généralement pas un pédophile. Plutôt un homme normal qui s’autorise – quand l’occasion se présente, parce que ce sont des viols d’aubaine – à avoir des rapports sexuels avec un enfant de la famille. Il considère que cet enfant est à sa disposition : il le soumet alors à son désir sexuel du moment. Les incesteurs ne sont pas des monstres mais des hommes comme les autres : votre voisin de palier, votre collègue. Rien ne les distingue. S’il y a 5 % à 10 % d’enfants violés, le même pourcentage d’adultes est incesteur. Des hommes normaux, qui s’arrangent à la fois avec la loi et avec le consentement de leur victime. Ils savent que le viol est interdit mais ils n’ont pas l’impression de violer ou d’être de sales types. Camille Kouchner le relate bien : son beau-père est un homme plus que normal, libre, bien dans sa peau, soutenant et à l’écoute. »

Et elle insiste sur la structure familiale qui va camoufler, accepter le crime et protéger le criminel :

« On ne peut pas comprendre le fonctionnement de l’inceste si l’on s’en tient strictement à la relation entre l’incesteur et l’incesté : il faut aussi considérer ceux qui sont autour. L’incesteur – pas forcément le père, mais le beau-père, l’oncle, le cousin, le grand frère – est presque systématiquement un homme qui bénéficie d’une position dominante au sein de la famille. Elle est tout entière enjointe au silence : la conjointe, les autres enfants, les grands-parents, le reste de l’entourage fréquenté au quotidien ou en vacances. De l’agresseur à la victime, la contrainte au silence se joue sur plusieurs registres : celui de la séduction, de la clandestinité («C’est notre petit secret») ou de la menace («Ta mère va souffrir si tu parles»). Parfois, il n’y a même pas besoin de mots. L’inceste fonctionne toujours avec une rétribution : les incesteurs se dédouanent du sentiment d’avoir extorqué un service sexuel à l’enfant en lui faisant un cadeau. Ils ont ainsi l’impression d’avoir rétribué la victime et que l’acte n’est donc pas un problème. […]

Le cœur de l’ordre social est le fonctionnement incestueux de la famille. Celle-ci peut très bien fonctionner, même avec un des membres qui en agresse d’autres au quotidien pendant des années. En revanche, au moment du dévoilement, cela s’interrompt. Alors, pour maintenir l’ordre familial, elle se referme autour du silence. En général, en excluant l’incesté qui dévoile les faits. La famille Duhamel est un cas d’école : les enfants Kouchner ne voyaient plus leur mère. A part leur tante et des personnes qui ont pris leurs distances, tout le monde a continué à fréquenter ce cercle familial. Ceux qui ont mené à bien le dévoilement en ont été exclus. »

Sur Bastamag elle ose cette hypothèse :

« Vu le nombre d’incestés, et donc d’incesteurs, il y a forcément des violeurs sur les bancs de l’Assemblée nationale, ou encore au sein du Conseil constitutionnel, lequel a retoqué plusieurs fois les lois sur l’allongement du délai de prescription des crimes d’inceste. C’est logique, car personne ne renonce facilement à ses privilèges. Mais c’est un vrai problème, qui participe à la reconduction de l’inceste. »

Dans <cet article de l’Obs> Dorothée Dussy explique la difficulté de sortir de ce phénomène parce qu’il est enfoui profondément dans les structures familiales patriarcales, hiérarchisées.

Dans <cet article de l’Obs> Dorothée Dussy explique la difficulté de sortir de ce phénomène parce qu’il est enfoui profondément dans les structures familiales patriarcales, hiérarchisées.

« Je ne crois pas que les choses vont changer. Ce sujet, c’est l’horreur. J’en ai fait l’expérience dans mon métier. J’ai fait des exposés, des conférences, j’ai vu les gens regarder leurs pieds en attendant que ça passe, c’est très pénible et un peu vain. Il y a eu des centaines de travaux, des programmes, des dispositifs de lutte contre l’inceste, mais nous en sommes toujours au même point. L’inceste résiste à tout ça, il a toujours existé, il a toujours traversé les temps, et les générations. L’inceste survient dans une famille où il est en général déjà là, donc c’est très dur d’en venir à bout. C’est un crime de lien, commis par des proches auxquels les enfants sont attachés. L’inceste s’articule autour de ressorts constitutifs de l’organisation familiale, qui sont difficiles à désamorcer. Il faudrait lutter en amont, prendre à la source le problème, s’intéresser à la domination masculine, à la domination tout court, aux formes d’écrabouillement d’autrui, des enfants.

Pour l’anthropologue, il faut en parler, en parler davantage :

« Il faut oser parler de ce qui dérange : les millions de violeurs. L’omerta protège les gens qui commettent les violences, les « incesteurs ». C’est d’eux dont il faut parler, qu’il faut oser dénoncer. »

Et puis comme je l’ai déjà rapporté lors d’un mot du jour précédent, le problème n’est pas que les enfants ne parleraient pas, le problème c’est qu’il faut des oreilles pour écouter et une autorité pour les protéger devant le prédateur.

« Les enfants ne se taisent pas. En réalité, ils parlent, à leur manière, mais on ne les entend pas, on ne les comprend pas. Et ils ne révèlent rien. J’ai fait des centaines d’entretiens avec des victimes, et il y a toujours des situations d’incestes dans les générations qui les ont précédées. Il s’agit de familles entières où les gens naissent avec l’injonction au silence. Les enfants apprennent tout petits à supporter. Ils savent que s’ils ont mal aux fesses, on ne les écoutera pas, on ne les soignera pas. S’ils sont crevés le matin, parce que la peur qu’on les réveille la nuit les a empêchés de dormir, ils savent que c’est mal de s’en plaindre, qu’il ne faut pas que ça se voit, ni que cela se sache. Et quand ils verbalisent auprès d’un proche les violences sexuelles subies, c’est tellement inintelligible, qu’on les renvoie dans leur but. Les enfants n’ont pas de mots pour définir la sexualité, ils sont incrédules, ou « ignares » pour utiliser le vocabulaire de la sexualité. Ils ne comprennent pas ce qu’ils vivent, comment le dire ? »

L’espoir de Dorothée Dussy repose sur l’évolution économique des élites et la place plus importante des femmes parmi les dirigeants :

« De décennies en décennies, les femmes deviennent indépendantes financièrement, elles accèdent à des postes à responsabilités, elles sont médecins, elles sont avocates, elles sont élues à l’Assemblée, elles sont journalistes. Il y a donc statistiquement plus de personnes violées à des postes clés. Plus les femmes seront nombreuses à occuper des places décisives, moins les hommes qui relativisent les crimes sexuels l’emporteront. »

Dorothée Dussy intervient aussi dans cet article du Figaro : « Silence et inceste : On en veut aux mères car on s’imagine qu’elles ont un instinct naturel de protection »

<1529 >

Trois femmes victimes apportent leurs témoignages : deux de manière anonyme et une Eva Thomas, l’auteur du livre paru en 1986 : «

Trois femmes victimes apportent leurs témoignages : deux de manière anonyme et une Eva Thomas, l’auteur du livre paru en 1986 : «  Contrairement aux deux autres victimes, son père lui demanda pardon et reconnut le mal qu’il lui avait fait.

Contrairement aux deux autres victimes, son père lui demanda pardon et reconnut le mal qu’il lui avait fait. Elle l’a écrit sur le choc d’une victime d’inceste qui a été condamnée par la justice, parce qu’elle avait rendu public l’inceste alors que les faits étaient prescrits. Elle a été condamnée pour diffamation. La justice n’a pas contesté l’inceste, mais interdit d’en parler. Le criminel ne pouvait plus être jugé, il fallait même empêcher qu’il fût embêté par des souvenirs déplaisants.

Elle l’a écrit sur le choc d’une victime d’inceste qui a été condamnée par la justice, parce qu’elle avait rendu public l’inceste alors que les faits étaient prescrits. Elle a été condamnée pour diffamation. La justice n’a pas contesté l’inceste, mais interdit d’en parler. Le criminel ne pouvait plus être jugé, il fallait même empêcher qu’il fût embêté par des souvenirs déplaisants. Elle revient aussi sur la relation avec ses parents après :

Elle revient aussi sur la relation avec ses parents après :

Ces émissions ont fait suite à la sortie du livre de Camilla Kouchner «

Ces émissions ont fait suite à la sortie du livre de Camilla Kouchner «

Dans

Dans  Je l’ai découvert, dans les chroniques matinales de France Inter qu’il a tenu seulement pendant quatre mois, entre septembre 2003 et janvier 2004. Il racontait pendant 3 minutes, à la fin de la matinale de France Inter, une histoire, une réflexion, une chronique historique, enfin quelque chose qui était en relation avec les événements du monde qui venaient d’être analysés par les journalistes d’information. Il l’a conceptualisé sous le nom « d’à-coté ». C’était toujours un moment de sagesse et de lumière.

Je l’ai découvert, dans les chroniques matinales de France Inter qu’il a tenu seulement pendant quatre mois, entre septembre 2003 et janvier 2004. Il racontait pendant 3 minutes, à la fin de la matinale de France Inter, une histoire, une réflexion, une chronique historique, enfin quelque chose qui était en relation avec les événements du monde qui venaient d’être analysés par les journalistes d’information. Il l’a conceptualisé sous le nom « d’à-coté ». C’était toujours un moment de sagesse et de lumière.

Et Peter Brook, de 6 ans son ainé, mais toujours vivant, lui rend hommage dans «

Et Peter Brook, de 6 ans son ainé, mais toujours vivant, lui rend hommage dans «

J’ai écouté avec attention et le plus grand intérêt son interview par l’excellent Augustin Trapenard, sur France Inter, ce lundi 8 février : «

J’ai écouté avec attention et le plus grand intérêt son interview par l’excellent Augustin Trapenard, sur France Inter, ce lundi 8 février : «  L’entretien avec François Busnel se trouve sur le site de France 2 : <

L’entretien avec François Busnel se trouve sur le site de France 2 : < Et puis, il parle de cette nécessité de la confiance et de la vérité sur les faits, sans quoi l’échange d’arguments ne peut exister. Il prend l’exemple du changement climatique et rapporte qu’il lui est tout à fait possible de discuter longuement avec quelqu’un qui n’est pas d’accord avec lui sur les solutions à mettre en œuvre et il sait même que ces échanges sont utiles et font avancer. En revanche, s’il se trouve en présence d’un individu qui nie la réalité du changement climatique, avec qui le socle des faits et de la vérité n’est pas assuré, le dialogue est vain. La capacité d’avancer et de trouver des solutions communes se trouve annihilée.

Et puis, il parle de cette nécessité de la confiance et de la vérité sur les faits, sans quoi l’échange d’arguments ne peut exister. Il prend l’exemple du changement climatique et rapporte qu’il lui est tout à fait possible de discuter longuement avec quelqu’un qui n’est pas d’accord avec lui sur les solutions à mettre en œuvre et il sait même que ces échanges sont utiles et font avancer. En revanche, s’il se trouve en présence d’un individu qui nie la réalité du changement climatique, avec qui le socle des faits et de la vérité n’est pas assuré, le dialogue est vain. La capacité d’avancer et de trouver des solutions communes se trouve annihilée.

Bassan, d’Anne Hébert (1982). Un autre dans L’hiver de force, de Réjean Ducharme (1973). Tout l’automne, elle a vécu dans la crainte d’un autre dérapage.

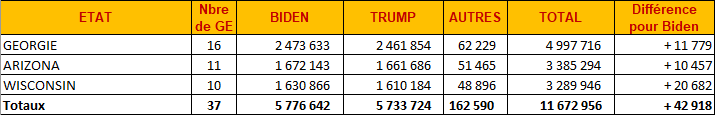

Bassan, d’Anne Hébert (1982). Un autre dans L’hiver de force, de Réjean Ducharme (1973). Tout l’automne, elle a vécu dans la crainte d’un autre dérapage.