Le 8 juillet 2021 sera la date du centième anniversaire de cet homme admirable qui a pour nom Edgar Morin, bien qu’il soit né Edgar Nahoum.

Il vient de publier, il y a quelques jours, en collaboration avec son épouse Sabah Abouessalam, un nouveau livre dans lequel il essaye de tirer les leçons du coronavirus, de comprendre les défis de l’après corona et de trouver un autre chemin, il parle de changer de voie.

Pour présenter son livre, il était l’invité de Nicolas Demorand et de Léa Salamé, sur France Inter le 25 juin 2020 : « Jamais je n’ai vu une crise aussi multidimensionnelle et aussi totale »

L’après-midi, je suis allé acheter le livre et j’ai commencé à le lire.

L’après-midi, je suis allé acheter le livre et j’ai commencé à le lire.

Le lire, comme on lit ce type de livre : l’introduction, puis la conclusion et ensuite on picore au milieu. Et quand cette approche donne faim, on lit de livre dans son intégralité. J’ai commencé cette dernière phase. Le silence qui s’annonce me permettra de le finir et aussi de commencer « Les souvenirs viennent à ma rencontre », ses Mémoires.

Edgar Morin n’aurait pas dû naître, c’est ce qu’il explique en introduction de son livre « Changeons de voie ».

Car il retrace rapidement les quasi cent ans qu’il a passé sur terre, et toutes les crises qu’il a rencontrées au cours de sa vie jusqu’à celle du coronavirus.

Les premiers mots de son livre concernent la grippe espagnole :

« Je suis une victime de l’épidémie de la grippe espagnole et du reste j’en suis mort, en fait né-mort, et ranimé par les giflements ininterrompus du gynécologue qui me tint trente minutes suspendu par les pieds. »

Sa mère Luna Beressi avait contracté une lésion au cœur suite à la grippe espagnole en 1917. Les médecins lui avait interdit d’avoir un enfant, car l’accouchement lui serait mortel. Elle n’en parla pas à son mari, ce n’était pas entendable à cette époque. Quand elle fut enceinte, elle consulta une « faiseuse d’anges » clandestine, puisque c’était interdit alors, qui lui donna des produits efficacement abortifs. Le résultat fut celui attendu, une fausse couche.

Enceinte à nouveau, elle tenta la même échappatoire, mais le fœtus s’accrocha. Edgar Morin écrit :

« Très perturbé, il naquit en sortant par le siège, étranglé par son cordon ombilical, le matin du 8 juillet 1921. Le gynécologue avait promis de sauver la mère. Il sauva mère et fils ».

Mais ce ne fut qu’un petit répit, Edgar Morin perdit sa mère à dix ans.

Puis, il y eut la crise de 1929 qui ruina son père, la montée de l’antisémitisme et la guerre. La guerre pendant laquelle Edgar Morin entra en résistance.

Avant de devenir l’immense intellectuel qu’il est, il y eut encore d’autres combats comme celui de prendre fait et cause pour le peuple algérien mais sans pactiser avec le FLN.

Faisant un grand bond en avant.

En 2008, il perd son épouse Edwige. Le Monde écrit :

« Ce grand intellectuel français, célébré dans de nombreux pays, n’en finit pas de pleurer Edwige, qu’il avait rencontrée pour la première fois au Chili en 1961 et épousée en 1978 après bien des péripéties. Elle est morte l’an dernier, après de longues souffrances, des crises terrifiantes, des nuits infernales, et il ne parvient pas à s’y résoudre. « Elle était mon rocher, ma citadelle », écrit-il dans un ouvrage où larmes et sanglots sont présents à toutes les pages. « Je pleure, je pleure, je la pleure et me pleure. » »

Il a 87 ans. Et l’improbable surgit encore, lors d’un festival de musique, au Maroc : un coup de foudre. Sabah Abouessalam est sociologue. En 1979, elle a 20 ans, découvre Edgar Morin dans les livres, s’éprend de ses idées. En 2009, elle voit la main du père de la pensée complexe s’abattre sur la sienne : « Je vous lâche quand vous me donnez votre numéro de téléphone. » Edgar et Sabah se sont mariés quelques mois plus tard.

Ils ont écrit un livre sur leur histoire et sur l’amour : « L’homme est faible devant la femme »

Ils ont écrit un livre sur leur histoire et sur l’amour : « L’homme est faible devant la femme »

Et c’est aussi avec elle qu’il a écrit ce dernier livre : « Changeons la voie ».

Au bout de sa vie et après toutes ces crises qu’il a vécu et étudié, il dit pourtant à propos de celle qui nous a saisi en ce début de 2020 :

« Jamais je n’ai vu une crise aussi multidimensionnelle et aussi totale »

Comment un minuscule virus dans une très lointaine ville de Chine a-t-il déclenché le bouleversement du monde ? Edgar Morin s’interroge surtout sur la capacité des humains à réagir :

« L’électrochoc sera-t-il suffisant pour faire enfin prendre conscience à tous les humains d’une communauté de destin ? Pour ralentir notre course effrénée au développement technique et économique ? »

Nous sommes aujourd’hui confrontés à de nouvelles perspectives : de grandes incertitudes et un avenir imprévisible. Ce à quoi l’humanité actuelle – qui vit à flux tendu – ne s’est pas préparée : « Il est temps de Changer de Voie pour une protection de la planète et une humanisation de la société. »

Morin et son épouse tirent des leçons de la crise que nous venons de vivre et de l’inimaginable – et inédit – confinement de plus de la moitié de l’humanité pendant trois mois : leçon sur nos existences ; sur la condition humaine ; sur l’incertitude de nos vies ; sur notre rapport à la mort ; notre civilisation ; le réveil des solidarités ; l’inégalité sociale dans le confinement ; la diversité des situations et de la gestion de l’épidémie dans le monde ; la nature de la crise ; la science et la médecine ; l’intelligence ; les carences de pensée et d’action politique ; les délocalisations et la dépendance nationale ; la crise de l’Europe ; la crise de la planète.

Dans l’émission de France Inter il dit :

« Il faut lier le politique, l’écologique, l’économie et le social »

Et aussi qu’il n’est pas pour la décroissance globale, mais il faut que la production de produits et de services futiles et superflus décroissent alors que des choses essentielles comme une bonne alimentation saine croissent.

Je ne peux pas faire une synthèse de ce livre que je n’ai pas encore approfondi.

Mais je voudrais, dès aujourd’hui, partager la conclusion qui me parait si essentielle dans son esprit, dans ses valeurs.

Aujourd’hui quand je discute avec des amis ou des gens moins proches, je sens souvent une immense colère, parfois même de la haine.

Certes, nos dirigeants ont fait des erreurs mais c’est une grande illusion de croire qu’ils sont responsables de tout et qu’il suffirait d’en changer pour que tout aille mieux.

Les choses sont plus complexes, une grande part du changement se trouve en chacun de nous.

Pepe Mujica nous invitait à la sobriété, Jean-Marc Jancovici nous disait qu’il fallait accepter de vivre avec moins et même les moins riches des pays occidentaux.

Rien de bon ne saurait être fait avec la colère qui aveugle et la haine qui détruit.

Edgar Morin et Sabah Abouessalam commencent leur conclusion de cette manière :

« Être humaniste, ce n’est pas seulement penser que nous faisons partie de cette communauté de destin, que nous sommes tous humains tout en étant tous différents, ce n’est pas seulement vouloir échapper à la catastrophe et aspirer à un monde meilleur ; C’est aussi ressentir au profond de soi que chacun d’entre nous est un moment éphémère, une partie minuscule d’une aventure incroyable qui tout en poursuivant l’aventure de la vie, effectue l’aventure hominisante commencée il y a sept millions d’années, avec une multiplicité d’espèces qui se sont succédé jusqu’à l’arrivée de l’Homo sapiens.

Un moment éphémère dans une aventure qui nous dépasse.

Et voici l’achèvement de sa conclusion

« Chacun est individu, sujet, c’est-à-dire presque tout pour lui-même et presque rien pour l’univers, fragment intime et infirme de l’anthroposphère ; mais quelque chose comme un instinct insère ce qu’il y a de plus intérieur à ma subjectivité dans cette anthroposphère, c’est-à-dire me lie au destin de l’humanité.

Au sein de cette aventure inconnue chacun fait partie d’un grand être avec les 7 milliards d’autres humaines, comme une cellule fait partie d’un corps parmi des centaines de milliards de cellules, mille fois plus de cellules chez un humain que d’êtres humains sur terre.

Chacun fait partie de cette aventure inouïe, au sein de l’aventure elle-même stupéfiante de l’univers. Elle porte en elle son ignorance, son inconnu, son mystère, sa folie dans sa raison, sa raison dans sa folie, son inconscience dans sa conscience, et chacun porte en lui l’ignorance, l’inconnu, le mystère, la folie, la raison de l’aventure. Je participe à cet insondable, à cet inachèvement, à cet inconnu si fortement tissé de rêve, de douleur, de joie et d’incertitude, qui est en nous comme nous sommes en lui…

Je sais que, dans l’aventure du cosmos, l’humanité est de façon nouvelle sujet et objet de la relation inextricable entre d’une part de ce qui unit (Éros) et d’autre part ce qui oppose (Polémos) ainsi que ce qui détruit (Thanatos). Le parti d’Eros est lui-même incertain, car il peut s’aveugler, et il demande de l’intelligence, encore de l’intelligence, comme de l’amour, encore de l’amour. »

C’est sur ces mots que je souhaite terminer cette saison de mots de jour, pour entrer dans le silence, la lecture, le ressourcement.

Je souhaite cependant terminer la série sur les œuvres que Schubert a écrites lors de l’ultime année de sa vie, l’année 1828.

Je me livrerai à cet exercice, au fil de l’eau et de l’inspiration en publiant ces mots quand ils seront prêts.

Pour la reprise de l’exercice quotidien d’écriture, il faudra attendre la seconde moitié de septembre, à une date qui reste à fixer.

<1450>

Mais en 1825, Strasbourg était française et la France était dans cette période que l’on appelait «

Mais en 1825, Strasbourg était française et la France était dans cette période que l’on appelait «  Wolf Musique était une véritable institution pour tout le monde musical français et une bonne partie du monde musicale d’outre-Rhin.

Wolf Musique était une véritable institution pour tout le monde musical français et une bonne partie du monde musicale d’outre-Rhin.

Cette faillite, rendue inéluctable par la perte de son chiffre d’affaires liée au Covid-19, n’est pas un cas isolé. Il vient s’ajouter à une liste hélas grandissante de vénérables lieux de culture et de musique, victimes un peu partout dans le monde des conséquences économiques du coronavirus.

Cette faillite, rendue inéluctable par la perte de son chiffre d’affaires liée au Covid-19, n’est pas un cas isolé. Il vient s’ajouter à une liste hélas grandissante de vénérables lieux de culture et de musique, victimes un peu partout dans le monde des conséquences économiques du coronavirus.

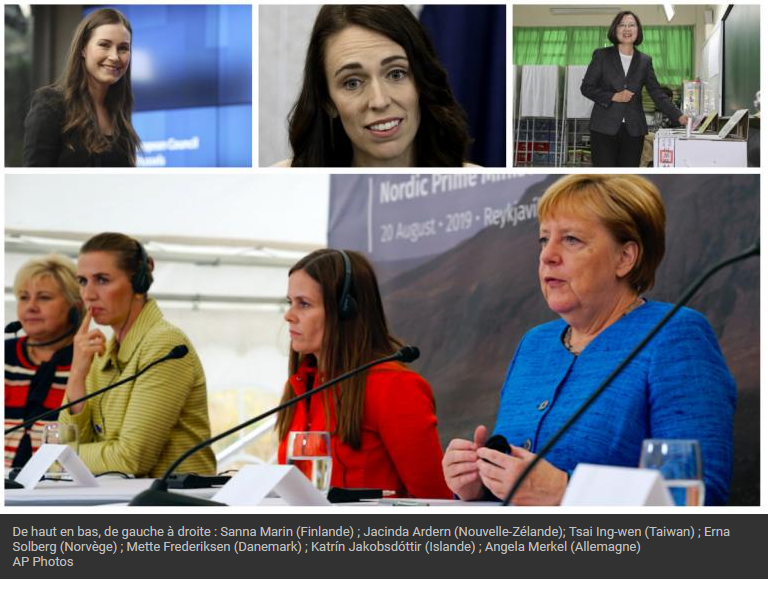

D’abord l‘Islande.

D’abord l‘Islande. Ensuite Taiwan

Ensuite Taiwan En Norvège :

En Norvège : TV5 donne ces informations :

TV5 donne ces informations : Au Danemark

Au Danemark Il reste la Nouvelle-Zélande de Jacinda Ardem

Il reste la Nouvelle-Zélande de Jacinda Ardem