Après un nouveau meurtre d’un homme noir, George Floyd, par un policier américain à Minneapolis, une vague de protestation et de manifestations déferlent sur les grandes villes américaines.

Mais cet élan ne s’arrête pas aux Etats-Unis. De Bristol à Budapest en passant par Madrid et Rome, des dizaines de milliers d’Européens ont rejoint dimanche les manifestations contre le racisme. Et ce mouvement ne s’arrête pas non plus en Europe, il a gagné progressivement le reste de la planète.

<L’AFP> donne une description de ces différentes manifestations.

Le journaliste de l’OBS, François Forestier, a interrogé sur ces évènements le cinéaste afro-américain Spike Lee : « Les Etats-Unis se sont bâtis sur l’assassinat des Noirs »

Le journaliste de l’OBS, François Forestier, a interrogé sur ces évènements le cinéaste afro-américain Spike Lee : « Les Etats-Unis se sont bâtis sur l’assassinat des Noirs »

Spike Lee devait présider le jury du Festival de Cannes, cette année 2020. Nous savons que le festival n’aura pas lieu.

Il comprend parfaitement la réaction des manifestants :

« Comment ne pas comprendre la réaction des gens ? Nous avons eu les émeutes des années 1960, l’assassinat de Martin Luther King, l’affaire Rodney King, et, à chaque nouvel événement, justice n’est pas faite. Les gens veulent se faire entendre… Encore et encore. Rien de nouveau là-dedans.

C’est la même chose depuis quatre cents ans. L’assassinat des Noirs, c’est là-dessus que le pays s’est bâti. Le positif, c’est qu’il y a des gens très divers dans les manifestations. Voir que nos frères et sœurs blancs sont dans la rue, c’est très encourageant. L’espoir est là, dans cette jeune génération qui ne veut pas perpétuer la situation… Quant à Trump, c’est un gangster qui tente de devenir un dictateur. »

Il souligne un point essentiel c’est que lors des manifestations actuelles, la communauté noire n’est pas la seule à se révolter contre cette injustice, mais que de nombreux « blancs » n’acceptent plus cette situation aux Etats-Unis

Il appelle Trump : l’agent orange. On comprend qu’il fait référence aux cheveux du président américain mais L’« agent orange » est surtout le surnom donné à l’un des herbicides arc-en-ciel, plus précisément un défoliant, le plus employé par l’armée des États-Unis lors de la guerre du Viêt Nam entre 1961 et octobre 1971

Il rappelle aussi que lors de la guerre du Viêt-Nam, alors que le pourcentage de Noirs aux Etats-Unis était de 13 %, sur le terrain de guerre les troupes en ligne allaient jusqu’à 30 %.

Spike Lee sort, le 12 juin, un film sur Netflix, « Da 5 Bloods », dans lequel cinq vétérans afro-américains reviennent au Vietnam pour chercher une caisse d’or.

Le journaliste l’interroge à son propos :

« Dans « Da 5 Bloods », vous faites référence à des héros inconnus de la guerre du Vietnam, comme Milton Olive, soldat noir qui s’est jeté sur une grenade pour sauver ses compagnons…

Ce que j’essaie de faire, c’est de mentionner des faits historiques, souvent oubliés. Milton Olive a été l’un des premiers soldats à mourir là-bas, au nom des Etats-Unis. En octobre 1965, alors qu’il patrouillait dans la jungle lors de la bataille de Phu Cuong, il s’est sacrifié en se couchant sur une grenade. Il avait 18 ans. On a lui attribué la Medal of Honor, à titre posthume.

[Les soldats afro-américains.] sont les grands oubliés. C’est comme ça depuis toujours. Les Etats-Unis ont été fondés sur le vol de la terre, le génocide des Indiens, et sur l’esclavage. Je le répète : c’est ainsi que les Etats-Unis ont été bâtis ! C’est la raison pour laquelle j’ai un vrai problème avec le terme « les pères fondateurs ». Ces putains de pères fondateurs étaient des esclavagistes ! George Washington, le premier président, possédait cent vingt-quatre esclaves à sa mort. Le pays a été construit sur cette inhumanité. »

Il souligne que la violence à l’égards des noirs et d’ailleurs aussi des indiens est consubstantiel eux Etats Unis.

Il faut d’ailleurs comprendre que si les blancs américains suite à la guerre de sécession ont accepté d’affranchir les esclaves noirs, ils ont en fait des citoyens de secondes zones et ont immédiatement considérés qu’ils constituaient une menace pour les biens et l’intégrité des personnes qui détenaient le pouvoir économique et étaient les anciens esclavagistes.

Et c’est la police qui a eu ce rôle de contenir par tous les moyens « le danger des anciens esclaves noirs ».

<Cet article du Monde> rappelle qu’en janvier 1865, quelques mois avant la fin de la guerre de Sécession et l’abolition de l’esclavage, le gouvernement d’Abraham Lincoln avait promis d’octroyer « 40 acres et une mule » aux quelque 4 millions d’esclaves noirs pour démarrer leur nouvelle vie d’hommes libres. Mais sa parole n’a pas été respectée et les lopins de terre, équivalents à 16 hectares, ont été rapidement rendus aux anciens propriétaires.

Cette manière de sortir de l’esclavage a eu des effets délétères.

On trouve ainsi sur le site de Mediapart un article d’une bloggeuse de New-York, cet article instructif <De l’esclavage à l’incarcération de masse> qui évoque un documentaire « The 13 th » de la réalisatrice Ava DuVernay qui expose les racines idéologiques suprémacistes de l’Amérique et les politiques qui ont abouti jusqu’à présent à la criminalisation et à l’incarcération exponentielle de la population noire aux Etats-Unis :

« Le titre The 13th, (le treizième) pourrait faire penser à un film d’horreur. Ce chiffre malheureux est celui du 13eme amendement de la Constitution des Etats-Unis, dont l’histoire retient qu’il a abolit l’esclavage en 1865, à une exception près: « sauf en tant que punition pour les personnes reconnues coupables de crime ». A partir de ces prémisses, Ava DuVernay retrace l’histoire terrifiante des injustices raciales et des violations des droits humains, toujours présentes au coeur de la politique et de société américaine.

[…] Remontant le fil de l’histoire, les protagonistes exposent la manière dont, dès la fin de la guerre de Sécession, la clause de criminalité du 13 eme amendement a été immédiatement utilisée pour reconstruire les Etats du Sud. L’esclavage était un système économique. Quatre millions de personnes qui étaient auparavant définies comme propriété sont désormais libres. Très vite, le stéréoptype du noir criminel remplace la figure de l’esclave dans la culture américaine. Après la guerre civile, les anciens esclaves sont arrêtés massivement et un nouveau système de location de détenus est mis en place, fournissant une main d’œuvre gratuite. Un système qui trouve son prolongement aujourd’hui à une échelle industrielle, dans la gestion de 150 prisons par des intérêts privés et dans l’exploitation du travail des détenus. La Corrections Corporation of America (CCA) et G4S, les deux entreprises leaders sur le marché des prisons privées, sous-traitent le travail des détenus aux 500 plus grandes entreprises comme Chevron, Bank of America, A&T, IBM, ou Boeing. Dans la plupart des Etats, près d’un million de prisonniers fabriquent des meubles de bureau, des composants électroniques, des uniformes, répondent aux appels dans des call-centers, travaillent dans des abattoirs et des champs de patates, ou fabriquent des jean’s , des chaussures ou des sous-vêtements pour de grandes marques, en étant payés entre 93 cents et $4,73 par jour. […]

Au fur et à mesure que la société devient moins tolérante à la discrimination raciale, le glissement sémantique qui s’opère entre noirs et criminels permet d’adopter des lois répressives qui ciblent les personnes de couleur et qui permettent de criminaliser les mouvements progressistes et les leaders de la communauté noire qui revendiquent plus de justice sociale. Dans une séquence édifiante, John Ehrlichman, secrétaire d’Etat aux affaires intérieures du président Richard Nixon déclare ainsi: « Nous ne pouvions pas rendre illégale l’opposition à la guerre du Vietnam ou aux noirs, mais en associant les hippies à la marijuana et les noirs à l’héroine, et en pénalisant lourdement les deux, nous pouvions disloquer ces communautés ».

La southern strategy inaugurée par Richard Nixon en 1968 et sa campagne présidentielle Law and Order, stigmatise les minorités ethniques comme criminels pour regagner l’électorat blanc démocrate dans les Etats du Sud. Cette stratégie sera poursuivie par Ronald Reagan dans les années 80 au nom de la « guerre contre la drogue », pénalisant bien plus lourdement le crack, qui ravage les quartiers pauvres noirs et hispaniques, que la cocaïne qui se répand dans les classes moyennes et supérieures blanches, puis par Bill Clinton dans la décennie suivante.

« L’institution de la ségrégation qui faisait des noirs des citoyens de seconde zone est remplacé aujourd’hui par le système d’incarcération de masse qui prive des millions d’américains noirs des droits supposés gagnés par le mouvement des droits civils. » analyse Michelle Alexander. »

Dans une <Tribune à Jeune Afrique> l’historien spécialiste des Etats-Unis Pap Ndiaye rappelle la longue histoire du racisme au sein de la police américaine :

« Au début des années 1920, la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), la principale organisation de défense des droits des Noirs, dénonçait la collusion entre certains services de police et de justice et des organisations suprématistes blanches comme le Ku Klux Klan (KKK), alors tout puissant dans le Sud profond. Des chefs du KKK portaient une étoile de shérif le jour et une cagoule blanche la nuit. Dans les grandes villes du Nord, ce sont les policiers, presque tous blancs jusqu’aux années 1960, qui étaient accusés de violences, comme à Chicago, en 1919, lorsqu’ils participaient aux ratonnades dans le quartier noir. […]

Pendant le mouvement pour les droits civiques, Martin Luther King n’hésitait pas à dénoncer les policiers violents et racistes. Dans son plus célèbre discours, « I have a dream », il avertissait : « Nous ne pouvons être satisfaits tant que le Noir est la victime des horreurs indicibles des brutalités policières ». Le combat contre la ségrégation et les violences trouva des échos profonds en Afrique. […]

Les départements de police de trop nombreuses villes américaines sont gangrenés en profondeur par un racisme structurel qui ruine la vie des Américains noirs depuis des décennies. Des efforts sérieux ont été consentis ici et là, mais on est encore très loin du compte. »

Cette page de France Culture retrace l’histoire aux <États-Unis des violences policières contre les noirs en quelques grandes dates>

Le mouvement de fond qui soulève actuellement l’Amérique doit se comprendre dans cette histoire de violence et d’asservissement. Et nous pouvons espérer qu’il débouche sur des évolutions importantes sur ce sujet de la violence faite aux noirs.

<1435>

Et il part de ces origines pour se sentir légitime pour soigner. Il croit à son obligation de soigner ses semblables. Et il dépasse la seule souffrance psychologique pour parler de géopolitique. Et pour donner du corps à cette étonnante affirmation, il donne l’exemple de survivants de la shoah qui quarante ans après la guerre, font encore des cauchemars :

Et il part de ces origines pour se sentir légitime pour soigner. Il croit à son obligation de soigner ses semblables. Et il dépasse la seule souffrance psychologique pour parler de géopolitique. Et pour donner du corps à cette étonnante affirmation, il donne l’exemple de survivants de la shoah qui quarante ans après la guerre, font encore des cauchemars : «

«

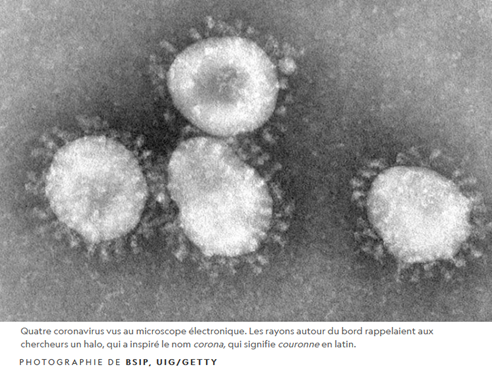

choisi le mot latin corona qui signifie couronne. Les coronavirus étaient nés. »

choisi le mot latin corona qui signifie couronne. Les coronavirus étaient nés. »