«La peur de l’immigration est une crise de la fraternité humaine»

François Gemenne

Récemment, nous avons eu une discussion sur l’immigration avec Annie. Peu de temps après, elle m’a tendu une revue et m’a dit : « tu devrais lire cet article ».

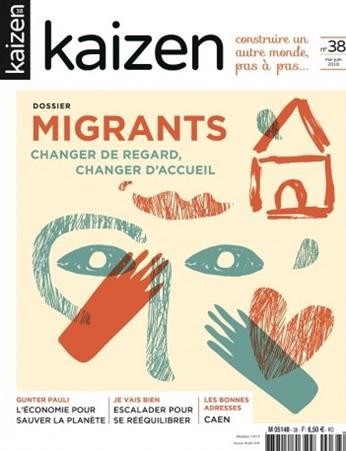

La revue Kaizen est un bimestriel fondé en 2012, entre autre, par Cyril Dion, l’auteur du film « Demain ».

La revue Kaizen est un bimestriel fondé en 2012, entre autre, par Cyril Dion, l’auteur du film « Demain ».

Selon <Wikipedia> :

Le mot kaizen est la fusion des deux mots japonais kai et zen qui signifient respectivement « changement » et « meilleur » [ou « bon »]. La traduction française courante est « amélioration continue ». En fait, par extension, on veut signifier « analyser pour rendre meilleur ».

Dans cette <présentation> du magazine, les auteurs expliquent :

« L’humanité vit des heures décisives : dérèglements climatiques, épuisement des terres arables, disparition en masse des espèces et pollutions généralisées, crises économiques, sociales, financières. Et plus grave encore : abandon de l’être humain. Face à ce constat nous aurions toutes les raisons du monde de désespérer et pourtant, silencieusement, un nouveau monde est en marche : intelligent, sobre, mettant au premier rang de ses priorités l’épanouissement de la Vie sur notre planète. C’est à ce monde que nous choisissons de donner la parole, à ces personnes qui portent les (r)évolutions que nous attendons, courageusement… A ces initiatives pionnières qui, par leur simplicité et leur bon sens, nous offrent de nouveaux horizons, de véritables raisons de croire en l’avenir. Plus que tout, nous croyons qu’il ne peut y avoir de réelle métamorphose de nos sociétés sans un profond changement de ceux qui la constituent : NOUS. »

Avec Annie, nous achetons régulièrement des numéros de ce magazine qui souhaite « construire un autre monde pas à pas »

<Le numéro 38> de mai-juin 2018 contenait un dossier sur les migrants. Et dans ce dossier, l’article dont il est question ci-avant, donnait la parole à François Gemenne, membre du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) qui enseigne les politiques d’environnement et les migrations internationales à Sciences Po et à l’Université libre de Bruxelles.

Hier, le mot du jour évoquait l’attitude de femmes, dans le cadre d’une communauté éducative, qui confrontées au dénuement et à l’isolement d’une famille de migrants sénégalais ont agi, comme des humains dignes de leur humanité réagissent quand ils voient d’autres humains en souffrance.

Il n’était plus question de migrants, mais d’humains. Il n’était plus question de discours politiques mais de regards qui se croisaient et qui se comprenaient, il n’était plus question de quotas mais de détresse et d’aide.

En 1979, il y eut la crise des boat people d’Indochine. A l’époque la France a recueilli sur son territoire plus de 120 000 réfugiés vietnamiens et cambodgiens qui fuyaient les régimes communistes. Deux grands intellectuels Raymond Aron et Jean-Paul Sartre s’étaient levés pour défendre le principe de l’accueil. Ce moment avait fait l’objet du mot du jour du <28 avril 2015> qui avait rappelé cette phrase de Sartre :

« Parce que ce qui compte ici, c’est que ce sont des hommes, des hommes en danger de mort. »

François Gemenne dénonce des analyses émotives ou instrumentalisées sur la crise migratoire et replace le contexte actuel dans l’histoire des sociétés humaines et de leurs migrations.

Quand on lui parle d’une « crise des migrants », il répond :

« Plus qu’une crise, il y a la perception d’une crise. Si on regarde les chiffres bruts, il n’y a pas d’augmentation substantielle des migrations : le nombre de migrants internationaux reste stable, autour de 3 % de la population mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant 1940, les chiffres étaient beaucoup plus importants, environ 6 à 10 %. La France a connu une lente augmentation : environ 220 000 titres de séjour sont accordés chaque année, chiffre globalement stable depuis quinze ans. Il n’y a donc ni explosion, ni invasion.

Par contre, il y a bien une crise de l’accueil, dans la mesure où les migrants arrivent aujourd’hui dans des conditions de plus en plus difficiles, avec des procédures de plus en plus inhumaines. C’est une crise politique, qui n’a rien à voir avec les flux migratoires. »

Il y a à l’évidence, une crise de l’accueil.

Les pouvoirs publics laissent faire. Je veux dire ; laissent les migrants s’installer dans des conditions d’hygiène indigne, souvent dans les quartiers populaires. Cette manière de faire conduit les habitants de ces quartiers à constater les nuisances de ces installations, constats qui conduisent à l’exaspération.

Est-ce cela qui est souhaité ?

L’accueil des immigrés n’a jamais été simple, particulièrement en France. L’immigration italienne, par exemple, a fait l’objet d’un rejet qui est allé jusque dans les plus grandes violences : <Le massacre des Italiens d’Aigues-Mortes des 16 et 17 août 1893> constitue un fait parmi d’autres.

Mais que dire, lorsqu’on laisse des dizaines ou des centaines de personnes s’entassaient dans des tentes sur des lieux non préparés à cet accueil, au milieu d’habitants qui pour certains puisent dans leur humanité pour aider au mieux mais qui pour la plupart sont effrayés, angoissés ou simplement désemparés.

En tout cas, si on souhaitait créer des tensions et un profond rejet à l’égard des migrants, on n’agirait pas autrement.

Lorsque le journaliste oppose à François Gemenne le fait que les procédures d’asile ont doublé en dix ans, selon les derniers chiffres officiels de l’Ofpra, avec plus de 100 000 demandes en 2017 dont à peine 30 % sont acceptées. Voici sa réponse :

« Il n’y a pas d’évolution linéaire des demandes d’asile : certaines années, il y en a beaucoup, d’autres très peu. Il y a eu un creux historique en 2007, ce qui explique que l’augmentation ait l’air spectaculaire sur dix ans, mais les chiffres étaient quasi identiques (65 000 demandes) entre 2004 et 2014, par exemple. Le nombre de demandes d’asile tient surtout à des conditions exogènes au pays d’accueil : les crises qui frappent certains pays, l’organisation des filières de passeurs qui privilégient telles régions, etc. L’asile reste un instrument humanitaire, cela ne doit pas être un outil de contrôle et de régulation : la France peut décider du nombre de titres de séjour qu’elle donne, pas du nombre de demandes d’asile auxquelles elle accède.

C’est bien là qu’il y a problème : comme on ne pense plus du tout une politique d’immigration, ceux qui veulent venir en France n’ont plus guère que l’asile comme moyen d’y parvenir. Cela crée un engorgement des procédures d’asile, et de l’accueil. Ce qui crée de l’injustice, car beaucoup de gens qui devraient pouvoir recevoir l’asile n’y parviennent plus. C’est comme cela qu’on dévoie l’outil qu’est l’asile. »

Il constate que désormais on n’aborde ce sujet des migrants que sous l’aspect émotionnel :

« Mais on n’aborde plus la situation migratoire que sous cet angle émotionnel, sur un registre de peur ou d’empathie, ce qui crée ce sentiment qu’il y a un problème à régler. On ne voit jamais les migrants dans des situations normales, en train de conduire leurs enfants à l’école ou de faire à manger en famille, car ce n’est pas un élément d’actualité. On continue de les voir comme un groupe social particulier plutôt que comme partie intégrante de la société. »

Il dénonce aussi l’opposition entre les réfugiés et les migrants économiques :

« Je suis né en Belgique et venu travailler en France : je suis donc un migrant, à Paris. Mais quand on parle des migrants dans les médias, on ne parle jamais de moi – ni de tous les chercheurs, cadres dans les multinationales ou époux de conjoint français. Pourquoi ? Probablement car je suis blanc et catholique. Le mot « migrant » est devenu un terme racialisé, qui désigne par-là les noirs, les Arabes et les musulmans. C’est comme cela qu’on en fait un thème qui va cristalliser un certain nombre d’angoisses, alors que c’était jadis un terme connoté très positivement : les migrants étaient des aventuriers, ceux qui avaient le courage de partir et de chercher une vie meilleure. D’ailleurs, en Afrique ou en Asie, cela reste un terme plutôt élogieux pour désigner ceux qui ont réussi à dépasser les difficultés en allant voir plus loin.

Mais en Europe, le terme a été complètement dévoyé depuis au moins trente ans pour être assimilé à une anomalie. Avec la crise des réfugiés syriens, face à la nécessité humanitaire de les accueillir, les gouvernements ont monté en épingle une vieille dichotomie entre d’un côté le « bon » migrant, qui serait le réfugié politique, persécuté dans son pays et dont la présence en Europe est de ce fait légitime, et de l’autre, le « mauvais » migrant, celui qui décide volontairement de migrer pour des raisons économiques et qu’il faut donc renvoyer chez lui. Comme si, pour renforcer l’acceptabilité sociale des réfugiés aux yeux de l’opinion publique, il fallait forcément le faire aux dépens des migrants. Alors qu’en réalité, les réfugiés sont simplement une catégorie particulière de migrants, nécessitant une protection particulière. »

Il explique pourquoi selon lui cette distinction « réfugiés », « migrants économiques » n’est plus pertinente :

« Parce qu’elle est héritée d’une histoire qui n’offre plus les bonnes lunettes pour comprendre le monde actuel. L’essentiel de notre régime politique et juridique sur les migrations vient de la Seconde Guerre mondiale : la Convention de Genève est créée en 1951 pour protéger les Juifs déplacés en Europe. Il y avait une condition de temps et d’espace. Par la suite, en 1967, un protocole additionnel ouvre le concept de réfugiés à des populations touchées par d’autres guerres ou violences, ailleurs, à la suite des crises de la décolonisation notamment. Mais on reste sur ce vieil instrument. Dans le même temps, les années 1950 et 1960 connaissent d’importantes migrations économiques : les pays du Nord – la France, la Belgique, l’Allemagne – achètent des travailleurs en Espagne, en Italie, au Maroc ou en Algérie pour aller dans les mines. Il y avait donc des parcours très linéaires et relativement simples : les réfugiés déplacés par les guerres, et […] les travailleurs invités qu’on faisait venir volontairement. Aujourd’hui, cela ne se passe plus du tout comme ça. Les flux sont complètement éclatés dans le temps, avec différents motifs de migrations qui s’imbriquent les uns dans les autres. Non seulement les gens ne bougent plus directement d’un pays vers un autre, puisqu’ils passent par toute une série de pays, mais en plus ils ne migrent plus pour un seul motif. Les raisons politiques, économiques et environnementales se mêlent les unes aux autres : l’environnement est devenu un enjeu géopolitique majeur, et les tensions économiques débouchent sur des crises politiques.

Le problème, c’est qu’on ne s’intéresse pas du tout aux parcours des migrants avant qu’ils n’embarquent sur un bateau en direction de l’Europe : on ne se rend pas compte qu’il y a des mois, parfois des années, d’errance à travers plusieurs pays. Souvent, le pays qui termine le parcours n’est pas celui qui était pensé comme destination finale, à l’origine. La plupart des migrants de la Corne de l’Afrique n’ont pas pour projet de terminer en Europe : ils quittent leur campagne pour trouver un boulot dans la ville la plus proche, mais n’en trouvant pas, ils franchissent la frontière pour aller dans le pays voisin, dans lequel ils tombent sous la coupe d’un gang de passeurs, qui leur ont fait miroiter un job en Libye, où ils finissent persécutés, réduits en esclavage, violentés ou torturés… […]. Cette distinction sur le motif des migrations n’a plus de sens aujourd’hui, c’est juste une façon, en Europe, de rationaliser un discours politique face à ce qui est perçu comme une crise insurmontable. Or non seulement cette catégorisation n’a guère de sens de manière empirique, mais elle pose toute une série de problèmes éthiques.

Prenons le cas de la population africaine : la moitié dépend de l’agriculture qui est sa principale source de revenus. Ça veut dire que toute variation de température ou de pluviométrie peut avoir une incidence considérable sur les récoltes et donc sur ses conditions de vie. Pour elle, l’environnement et l’économie, c’est la même chose ! En Europe, nos bulletins de salaire à la fin du mois ne dépendent quasiment plus du climat, mais on ne se rend pas compte que dans le reste du monde, les revenus restent directement affectés par les conditions environnementales. Et qu’à ce titre, un migrant économique est aussi souvent un migrant environnemental. […]

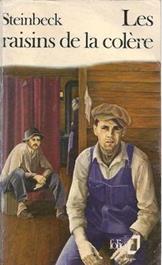

C’est l’histoire de la famille Joad que Steinbeck raconte dans Les Raisins de la colère. Dans les années 1930, la grande sécheresse appelée le « Dust bowl » en Oklahoma, en Arkansas et au Texas a poussé entre 200 000 et 300 000 personnes, essentiellement des paysans, à tout quitter pour aller vers la Californie. À l’époque, il n’y a rien en Californie, à part quelques chercheurs d’or. L’exode est un calvaire, les conditions sont extrêmement difficiles et les migrants sont très mal accueillis. Pourtant, si c’est devenu aujourd’hui l’État le plus prospère et le plus peuplé des États-Unis – et la 5e économie mondiale, devant la France ! – c’est à ce peuplement migratoire que la Californie doit cette richesse. »

C’est l’histoire de la famille Joad que Steinbeck raconte dans Les Raisins de la colère. Dans les années 1930, la grande sécheresse appelée le « Dust bowl » en Oklahoma, en Arkansas et au Texas a poussé entre 200 000 et 300 000 personnes, essentiellement des paysans, à tout quitter pour aller vers la Californie. À l’époque, il n’y a rien en Californie, à part quelques chercheurs d’or. L’exode est un calvaire, les conditions sont extrêmement difficiles et les migrants sont très mal accueillis. Pourtant, si c’est devenu aujourd’hui l’État le plus prospère et le plus peuplé des États-Unis – et la 5e économie mondiale, devant la France ! – c’est à ce peuplement migratoire que la Californie doit cette richesse. »

Il considère qu’il serait illusoire de vouloir fixer les populations humaines :

« C’est à rebours de l’Histoire. Les flux migratoires sont comme le jour et la nuit : on peut éclairer les rues tant qu’on veut avec des projecteurs, on n’empêchera pas la nuit de succéder au jour. Idem, on peut mettre tous les barbelés et les garde-frontières du monde, l’immigration continuera d’exister. Cette idée qu’on ne contrôle pas les flux est très difficile à faire passer. […]

Les frontières sont devenues des totems symboliques. On reste encore pénétrés par cette idée que le degré d’ouverture détermine les flux migratoires mondiaux : si on ouvre, tout le monde va venir, si on ferme, plus personne ne viendra. C’est une méconnaissance totale de la réalité du projet migratoire : jamais un migrant ne va se décider à partir parce qu’une frontière est ouverte en Europe. Et à l’inverse, il ne renoncera pas parce qu’une frontière est fermée. »

Il prétend que « l’appel d’air » est un mythe :

«L’appel d’air est un concept d’extrême droite qui est entré dans le vocabulaire courant : toutes les recherches sont unanimes depuis des années pour affirmer que cela n’existe pas. Les conditions d’accueil et d’aides sociales ne déterminent absolument pas le pays de destination pour un migrant : personne ne vient à Calais parce qu’on y installe des douches… C’est une décision extrêmement difficile de migrer, ça implique de quitter sa famille, c’est aussi un investissement qui coûte très cher et c’est donc une possibilité qui s’offre à une toute petite minorité de la population mondiale.

Tout le monde ne veut pas venir ici, c’est une vision très eurocentrée. Quand on regarde un panorama mondial des flux migratoires, on n’a pas du tout cette impression de crise : il y a un certain équilibre entre les régions du monde, et la plupart des migrations africaines vont vers l’Afrique, et non vers l’Europe comme on se l’imagine souvent. Le plus grand flux d’émigration, il est du sud vers le sud – soit environ 35 % des migrations mondiales. D’ailleurs, un flux migratoire en forte augmentation ces dernières années, c’est celui du nord vers le sud – et non l’inverse. De plus en plus d’Européens pensent qu’ils vont avoir une meilleure vie s’ils migrent dans des pays africains ou asiatiques. Malgré tout, ce sentiment de crise et d’invasion est très vivace, en Europe. »

Sa conclusion est que la peur de l’immigration est nourrie par nos craintes devant notre identité collective et constitue une crise de la fraternité humaine :

« L’immigration interroge des peurs autour de notre propre identité collective, ce qui définit le « nous » et ce qui définit l’autre, le « eux » – Sarkozy a très bien senti cela quand il crée un ministère de l’immigration et de l’identité nationale, en 2007. C’est pour cela qu’il y a une telle obsession autour des frontières actuellement, parce que c’est le moyen de marquer concrètement, sur le territoire, le « nous » et le « eux ». Il y a une logique de repli où chacun voudrait être une petite Grande-Bretagne, à gérer ses propres affaires sur son territoire, sans prendre en compte l’impact que cela a partout dans le monde. C’est pour ça que l’enjeu environnemental rejoint directement celui des migrations. Cette crise de l’identité collective est une crise du cosmopolitisme, dans laquelle on n’arrive plus à se penser comme des humains habitant la même planète. C’est une crise de la fraternité humaine. »

Voilà ce que dit et écrit François Gemenne.

Cependant comme je l’écrivais ci-avant, l’immigration et l’accueil des immigrants n’ont jamais été simples. En plus, aujourd’hui, s’il n’y a pas de crise de l’immigration, il y a au moins une crise de notre État social.

Nos gouvernants ne cessent de marteler que notre État social coûte trop cher. Alors même si dans les faits, il peut être affirmé que l’immigration ne coûte quasi rien à notre État social, comment ne pas comprendre que cette crainte d’un coût excessif puisse exister.

Il y a aussi une crise de notre société, crise du chômage et crise de l’intégration, crise de la fragmentation de notre société. Toutes difficultés qui augmentent la crainte d’accueillir.

La thèse d’ouvrir totalement les frontières comme le préconise François Gemenne me pose question. La vieille formule de Michel Rocard : « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit prendre sa part », ne serait-elle pas plus appropriée ?

C’est pourquoi la manière dont on traite aujourd’hui les migrants qui sont sur notre territoire est indigne et ne règle en rien le problème. Sur ce point comme sur d’autres, je rejoins François Gemenne.

<1243>

J’ai toujours été fasciné par les poissons.

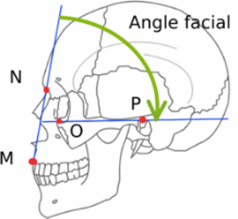

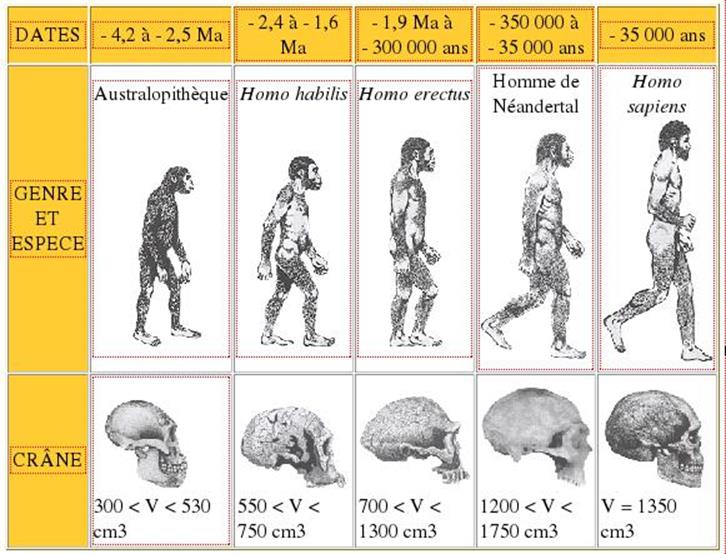

J’ai toujours été fasciné par les poissons. Le « prognathisme » (du grec pro, « avant » et gnathos, « mâchoire ») est une configuration faciale selon laquelle une des deux mâchoires est plus saillante que l’autre vue de profil par rapport à la verticale du front et du nez.

Le « prognathisme » (du grec pro, « avant » et gnathos, « mâchoire ») est une configuration faciale selon laquelle une des deux mâchoires est plus saillante que l’autre vue de profil par rapport à la verticale du front et du nez.

observe aussi que les sociétés de chasseurs-cueilleurs n’étaient pas toutes paisibles et égalitaires, on aboutit à un tableau d’une grande complexité, dans lequel les arguments font pencher la balance tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. »

observe aussi que les sociétés de chasseurs-cueilleurs n’étaient pas toutes paisibles et égalitaires, on aboutit à un tableau d’une grande complexité, dans lequel les arguments font pencher la balance tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. »