Sur la plupart des calendriers, vous voyez écrit à la date du 1er mai : « Fête du travail »

D’ailleurs notre Président de la République a accueilli, hier à l’Elysée, pour a priori fêter le travail, 400 professionnels des métiers de bouche et des fleurs. Le journal « La Croix » nous informe :

« Dans un quartier de l’Elysée bouclé par crainte des « black blocs », Emmanuel Macron a invité mercredi 400 professionnels des métiers de bouche et des fleurs pour la traditionnelle remise du muguet, autour d’un somptueux buffet.

« Je suis heureux de vous recevoir ici, avec Brigitte, parce que c’est une tradition de remettre le muguet et il est bon, dans les temps où les choses changent, que les traditions qui ont un sens, un symbole, soient tenues. En tout cas, j’y tiens », a déclaré le président de la République, devant l’assemblée réunie dans la salle des fêtes. »

Et puis il a dit autre chose et que pour que l’écho de ses propos dépasse la salle des fêtes de l’Elysée, il a tweeté la même phrase dite devant les 400 professionnels des métiers de bouche et des fleurs :

« Le #1erMai est la fête de toutes celles et ceux qui aiment le travail, le chérissent, parce qu’ils produisent, parce qu’ils forment, parce qu’ils savent que par le travail nous construisons l’avenir. Merci de porter ces valeurs et d’œuvrer chaque jour pour notre Nation.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 1, 2019 »

Ce tweet n’a pas convaincu Libération qui a répondu par un article courroucé : « 1er mai : Macron confond «fête du travail» et «fête des travailleurs» »

Et puis mon fils m’avait raconté que la fête du travail était célébrée au Canada en septembre.

Et enfin, on offre du muguet le 1er mai, ou plutôt certains le vendent et d’autres l’achètent. Je me souviens que lorsque nous habitions à Montreuil, une voisine venait sonner à notre porte, le 1er mai, pour nous vendre un brin de muguet au profit du Parti communiste français. D’où vient cette tradition ? C’est aussi la question que se pose RTL sur son site : « 1er mai : pourquoi s’offre-t-on du muguet pour la Fête du Travail ? »

Bref, il m’a semblé important de faire le point sur ces différentes coutumes, célébrations et de revenir à l’Histoire.

Et l’histoire commence le 1er mai 1886 aux Etats-Unis où des ouvriers réclament la journée de travail de huit heures. A l’appel du syndicat qui avait pour nom : « l’American Federation of Labor », 350 000 travailleurs débrayent aux États-Unis pour cette revendication de la journée de travail de huit heures. Cette journée va conduire à un évènement que l’Histoire retiendra sous le nom de « Le massacre de Haymarket Square » à Chicago.

Wikipedia nous donne ces informations :

« Tout commence lors du rassemblement du 1er mai 1886 à l’usine McCormick de Chicago. Il s’intégrait dans la revendication pour la journée de huit heures de travail quotidien, pour laquelle une grève générale mobilisant 340 000 travailleurs avait été lancée. August Spies, militant anarchiste, est le dernier à prendre la parole devant la foule des manifestants. Au moment où la foule se disperse, 200 policiers font irruption et chargent les ouvriers. Il y a un mort et une dizaine de blessés. Spies rédige alors dans le journal Arbeiter Zeitung un appel à un rassemblement de protestation contre la violence policière, qui se tient le 4 mai. Ce rassemblement se voulait avant tout pacifiste. Un appel dans le journal The Alarm appelait les travailleurs à venir armés, mais dans un seul but d’autodéfense, pour empêcher des carnages comme il s’en était produit lors de bien d’autres grèves.

Le jour venu, Spies, ainsi que deux autres anarchistes, Albert Parsons et Samuel Fielden, prennent la parole. Le maire de Chicago, Carter Harrison, assiste aussi au rassemblement. Lorsque la manifestation s’achève, Harrison, convaincu que rien ne va se passer, appelle le chef de la police, l’inspecteur John Bonfield, pour qu’il renvoie chez eux les policiers postés à proximité. Il est 10 heures du soir, les manifestants se dispersent, il n’en reste plus que quelques centaines dans Haymarket Square, quand 180 policiers de Chicago chargent la foule encore présente. Quelqu’un jette une bombe sur la masse de policiers, en tuant un sur le coup. Dans le chaos qui en résulte, sept agents sont tués, et les préjudices subis par la foule élevés, la police ayant « tiré pour tuer ». L’événement devait stigmatiser à jamais le mouvement anarchiste comme violent et faire de Chicago un point chaud des luttes sociales de la planète. On soupçonne l’agence de détectives privés Pinkerton de s’être introduite dans le rassemblement pour le perturber, comme elle avait l’habitude de le faire contre les mouvements ouvriers, engagée par les barons de l’industrie.

Après l’attentat, sept hommes sont arrêtés, accusés des meurtres de Haymarket. August Spies, George Engel, Adolph Fischer, Louis Lingg, Michael Schwab, Oscar Neebe et Samuel Fielden. Un huitième nom s’ajoute à la liste quand Albert Parsons se livre à la police.

[…]

Le 19 août, tous sont condamnés à mort, à l’exception d’Oscar Neebe qui écope de 15 ans de prison. Un vaste mouvement de protestation international se déclenche. Les peines de mort de Michael Schwab, Oscar Neebe et Samuel Fielden sont commuées en prison à perpétuité (ils seront tous les trois graciés le 26 juin 1893). Louis Lingg se suicide en prison. Quant à August Spies, George Engel, Adolph Fischer et Albert Parsons, ils sont pendus le 11 novembre 1887. Les capitaines d’industrie purent assister à la pendaison par invitation. Ils seront réhabilités par la justice en 1893.

Le gouverneur de l’Illinois John Peter Altgeld déclara que le climat de répression brutale instauré depuis plus d’un an par l’officier John Bonfield était à l’origine de la tragédie :

Alors que certains hommes se résignent à recevoir des coups de matraque et voir leurs frères se faire abattre, il en est d’autres qui se révolteront et nourriront une haine qui les poussera à se venger, et les événements qui ont précédé la tragédie de Haymarket indiquent que la bombe a été lancée par quelqu’un qui, de son propre chef, cherchait simplement à se venger personnellement d’avoir été matraqué, et que le capitaine Bonfield est le véritable responsable de la mort des agents de police. »

L’évènement connut une intense réaction internationale et fit l’objet de manifestation dans la plupart des capitales européennes.

George Bernard Shaw déclara à cette occasion : « Si le monde doit absolument pendre huit de ses habitants, il serait bon qu’il s’agisse des huit juges de la Cour suprême de l’Illinois »

Et en 1889, la deuxième Internationale ouvrière ou Internationale socialiste décide d’adopter le 1er mai comme la journée internationale de revendication des travailleurs.

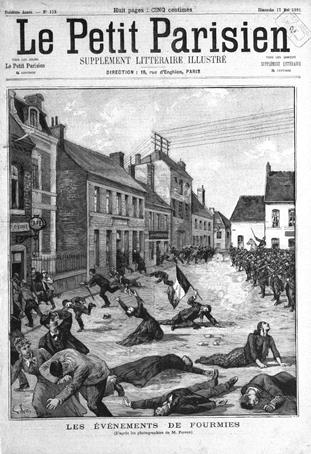

2 ans plus tard, lors de cette journée de revendication, en France, le 1er mai 1891, à Fourmies (Nord), la troupe tire sur les grévistes. Le bilan est de neuf morts et de 35 blessés. Bien que les forces de l’ordre aient été mises en cause, neuf manifestants furent condamnés pour entrave à la liberté de travail, outrage et violence à agent et rébellion, à des peines de prison de deux à quatre mois fermes. On appellera cet évènement : « la fusillade de Fourmies »

2 ans plus tard, lors de cette journée de revendication, en France, le 1er mai 1891, à Fourmies (Nord), la troupe tire sur les grévistes. Le bilan est de neuf morts et de 35 blessés. Bien que les forces de l’ordre aient été mises en cause, neuf manifestants furent condamnés pour entrave à la liberté de travail, outrage et violence à agent et rébellion, à des peines de prison de deux à quatre mois fermes. On appellera cet évènement : « la fusillade de Fourmies »

Nous sommes assez loin de la célébration de ceux qui « chérissent le travail » mais plutôt dans la revendication de celles et ceux qui sont exploités et qui réclament des droits pour les travailleurs. Il paraît donc légitime de parler de « la journée internationale des travailleurs. »

Mais alors pourquoi parle t’on de la fête du travail ?

La fête du travail a une autre origine et qui est plutôt nationale. En pratique on a donné, en Europe, ce nom à plusieurs fêtes qui furent instituées à partir du XVIIIe siècle pour célébrer les réalisations des travailleurs. Vous pourrez en savoir davantage derrière ce <Lien>.

Et pour confondre les deux, il a fallu le régime de Vichy et Pétain qui vont fixer la fête du travail qui sera chômée au 1er mai. Rappelons que la devise de ce régime était : « Travail, Famille, Patrie ». Le travail remplace la « Liberté » et la Famille l’« Egalité » de la République.

C’est une Loi d’avril 1941 qui créa la « Fête du travail et de la concorde sociale » le 1er mai.

Et ceci permet de résoudre l’énigme de mon fils, au Canada comme aux Etats-Unis, on ne confond pas ces deux jours et si la journée internationale des travailleurs est bien célébrée le 1er mai, c’est la fête du travail qui a lieu en septembre. Et… seule la seconde est chômée, selon ce que j’ai compris.

Et le muguet du 1er mai ? C’est encore Pétain !

On trouve sur Internet cette affiche d’époque.

Sur la page du site de RTL « 1er mai : pourquoi s’offre-t-on du muguet pour la Fête du Travail ? » on apprend que : un Noble dont on conserve la mémoire en raison de son geste d’avoir offert un brin de muguet au roi de France Charles IX, est à l’origine de cette tradition d’offrir du muguet. Il a pour nom Chevalier Louis de Girard de Maisonforte.

Sur la page du site de RTL « 1er mai : pourquoi s’offre-t-on du muguet pour la Fête du Travail ? » on apprend que : un Noble dont on conserve la mémoire en raison de son geste d’avoir offert un brin de muguet au roi de France Charles IX, est à l’origine de cette tradition d’offrir du muguet. Il a pour nom Chevalier Louis de Girard de Maisonforte.

En 1561, Charles IX qui régnera de 1560 à 1574, séduit par cette pratique, officialisera la tradition d’offrir un brin de muguet chaque printemps aux dames de sa cour.

Au printemps pas précisément le 1er mai.

RTL donne la parole à Mathilde Larrere, présentée comme historienne des révolutions et de la citoyenneté :

« L’imposer comme fleur du 1er mai, c’est bien Pétain. »

Le 1er mai des ouvriers, après, la répression sanglante de Fourmies avait fait de l’églantine écarlate, la fleur emblématique du mouvement, en mémoire au sang versé. Elle raconte :

« C’est à ce moment que le 1er mai devient « la Fête du travail et de la concorde sociale » et le maréchal Pétain impose alors le muguet pour remplacer l’églantine « trop prolétarienne, trop rouge, trop révolutionnaire » »

La page citée rappelle que :

« Le muguet n’est pas forcément le meilleur cadeau à offrir au niveau de la santé. En effet, en plus d’être issu d’une tradition vichyste, le muguet peut être toxique.

Le poison se trouve dans la tige et les feuilles, pas dans les fleurs. Le pire, ce sont les petites boules rouges : les fruits du muguet qui viennent après les fleurs. La substance dangereuse s’appelle la convallarine.

Elle ralentit le rythme cardiaque »

En réalité il y a trois toxines dans le muguet :

- la convallatoxine

- la convallarine

- la convallamarine).

Pétain était aussi toxique que le muguet.

Et notre président n’avait pas tort, contrairement à ce que dit « Libération », simplement il ne se référait pas à la journée internationale des travailleurs, mais à la « vraie » Fête du travail, qui est autre chose.

Les références auxquelles on se rapporte disent beaucoup de nos priorités…

<1235>

Mais si voulez quand même de la lecture, je vous propose le mot du jour écrit pour le 19 février….mais de l’année 2014

Mais si voulez quand même de la lecture, je vous propose le mot du jour écrit pour le 19 février….mais de l’année 2014