Cet entretien date d’un des premiers numéros de la revue XXI, c’était le numéro 4 paru à l’automne 2008.

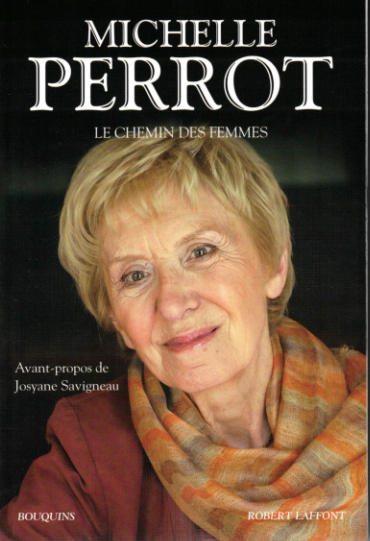

L’entretien, qui avait été mené par Catherine Meyer, concernait l’historienne Michelle Perrot et avait pour titre « Rendre leur Histoire aux femmes ».

L’entretien, qui avait été mené par Catherine Meyer, concernait l’historienne Michelle Perrot et avait pour titre « Rendre leur Histoire aux femmes ».

J’ai plusieurs fois cité Michelle Perrot et je lui ai consacré deux mots du jour.

Le premier concluait la série sur les violences faites aux femmes dans l’espace public : « La conquête de l’espace public par les femmes est très important. Le fait de pouvoir sortir seule, le soir, la nuit ce qui est encore considéré comme un danger pour les femmes, c’est quelque chose qui doit cesser, partout ! »

C’était le mot du <29 Janvier 2016>

La seconde fois était au cours de la série sur Mai 68 : <La femme de 1968 est à la fois contrainte et aspire à la liberté>

Michelle Perrot est née à Paris le 18 mai 1928. Elle a d’abord travaillé sur l’histoire du mouvement ouvrier, et sur le système carcéral français avant de devenir vraiment l’historienne de l’Histoire des femmes.

Pour introduire l’entretien, la journaliste, Catherine Meyer, retrace à grand trait cette Histoire :

« Depuis l’antiquité, les hommes écrivent leur Histoire afin que le temps n’efface pas leurs traces.

Les hommes… Les femmes, elle, n’ont pas d’Histoire. Mères silencieuses, ménagères de l’invisible, elles s’effacent devant les hommes sur le théâtre de la mémoire. Absentes des recensements, pendant des siècles elles n’existent tout simplement pas.

Jusqu’au tournant des années 1970, où les femmes s’emparent de leurs histoires pour construire une Histoire. Deux raisons à cel.

L’école de la « nouvelle histoire » voit le jour : sous l’impulsion de Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie ou Marc Ferro, elle s’intéresse aux individus, aux mentalités et s’insinue dans les replis du passé.

Quant à l’émancipation, elle progresse à grands pas : la réforme du régime matrimonial, en 1965, permet aux femmes d’ouvrir un compte en banque et de travailler sans l’autorisation de leur mari. Deux ans plus tard, la loi Neuwirth autorise la contraception. Puis apparaît le Mouvement de libération des femmes (MLF). En 1975, la loi Veil est votée. Se souvient-on que les avortements clandestins étaient alors la première cause de mortalité des femmes entre 18 et 50 ans ? »

Il est important de rappeler tous ces éléments pour savoir d’où nous venons. Et ces évolutions sont finalement récentes. Les femmes oubliées de l’Histoire pendant si longtemps, la moitié de l’humanité.

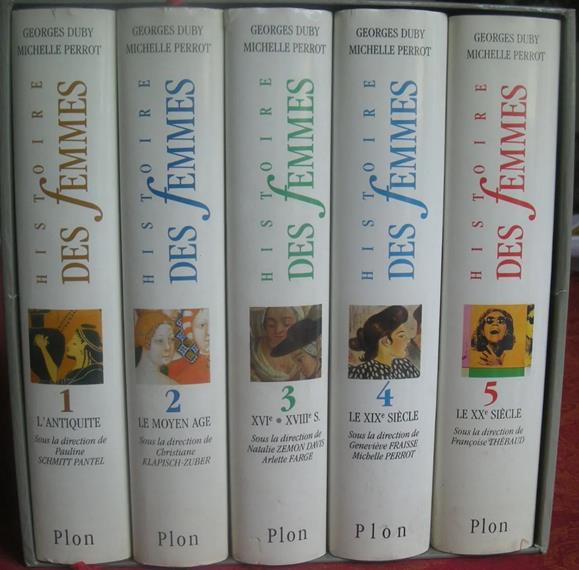

La grande œuvre de Michelle Perrot c’est la publication en 1990, avec Georges Duby de la monumentale « Histoire des femmes en occident »

« Quand j’étais jeune je voulais faire partie du monde des hommes : j’avais passé toute mon enfance – du jardin d’enfants à la terminale – dans un pensionnat religieux. Le féminin était devenu pour moi synonyme d’enfermement, de soumission, de sacrifice. Je voulais sortir de ce sentiment diffus. Ma famille mes parents me proposaient un modèle complètement opposé. Mon père et ma mère étaient tous deux favorables au travail des femmes, à leur indépendance. C’étaient des parents modernes »

« Quand j’étais jeune je voulais faire partie du monde des hommes : j’avais passé toute mon enfance – du jardin d’enfants à la terminale – dans un pensionnat religieux. Le féminin était devenu pour moi synonyme d’enfermement, de soumission, de sacrifice. Je voulais sortir de ce sentiment diffus. Ma famille mes parents me proposaient un modèle complètement opposé. Mon père et ma mère étaient tous deux favorables au travail des femmes, à leur indépendance. C’étaient des parents modernes »

Son travail d’Historienne ne commence pas par les femmes mais par la classe ouvrière et ses luttes. Elle explique ce début par la culpabilité d’appartenir à une classe aisée :

De ma culture chrétienne, j’ai gardé un grand sentiment de culpabilité. L’impression obscure d’être privilégiée […] Comme le disait Mauriac à l’époque, « je suis née dans le camp des injustes ». Il ne faut oublier ce qu’était la France de l’après-guerre : pauvre, rongée par les problèmes sociaux. Le monde ouvrier était très actif, le chômage n’existait pas, c’était un monde rude. Dans mon éducation chrétienne, réussir sa vie, c’est s’occuper de l’Autre. […] Et la figure de l’Autre qui s’imposait, c’était l’ouvrier.

Elle ne va même pas être très intéressée, dans un premier temps mais elle y reviendra plus tard, au livre de Simone de Beauvoir « Le deuxième sexe ».

Ses préoccupations vont changer dans les années 1970, alors qu’elle est maître de conférence à Paris VII-Jussieu :

« C’était une université remuante et bourrée de féministes. Je participe à tout ce qui s’y passe. Et, tout d’un coup, je prends conscience que personne ne s’occupe de l’histoire des femmes : toutes les disciplines s’intéressent aux femmes, pas l’Histoire. On ne sait rien d’elles, elles sont invisible, mise à part les Jeanne d’Arc et autres héroïnes inscrites au Panthéon de la gloire. »

En 1973 elle propose à deux jeunes collègues, Pauline Schmitt et Fabienne Bock, de faire un cours sur les femmes intitulé « Les femmes ont-elles une Histoire ? ». Ce cours va avoir beaucoup de succès.

Le mouvement de l’Histoire est lancé. Michelle Perrot va diriger une centaine de mémoires.

Et quand un éditeur italien décide de lancer « L’histoire des femmes en occident » et le confie au grand historien de renommée mondiale Georges Duby, ce dernier propose à Michelle Perrot de codiriger cette  œuvre à laquelle vont participer 70 auteurs.

œuvre à laquelle vont participer 70 auteurs.

Elle raconte :

« Rien n’est linéaire [dans l’Histoire des femmes]. Les accélérations s’inscrivent dans les périodes troublées de l’Histoire. Chaque fois qu’il y a une brèche dans le pouvoir, les femmes surgissent. Au moment de la révolution française, par exemple, les acquis sont importants : reconnaissance des droits civils des femmes, droit de divorce, droit d’héritage. Puis c’est le retour en arrière du code civil napoléonien, une catastrophe pour les femmes : « La femme est donnée à l’homme pour qu’elle lui fasse des enfants. Elle est donc sa propriété comme l’arbre fruitier est celle du jardinier » dit Napoléon Bonaparte. Considérée comme incapable légalement – comme les criminels, les malades mentaux et les enfants – la femme n’a plus le droit de gérer ses biens, elle doit demander à son mari l’autorisation de travailler et ne peut percevoir de salaire. Le summum de la régression viendra avec la Restauration, qui supprime le droit au divorce. Au XIXème siècle, les femmes sont confinées au silence du privé, au travail domestique, à la couture et aux arts d’agrément. On les éduque plus qu’on ne les instruit. Celles qui s’intéressent à d’autres livres que les livres pieux sont suspectes. »

J’espère qu’après cette leçon de Michelle Perrot, plus aucune femme n’aura d’admiration pour Napoléon 1er. Mais il n’est pas le seul à avoir conservé le statut de mineure aux femmes tout au long du XIXème siècle.

Michelle Perrot insiste sur l’importance de connaître l’Histoire des femmes :

« L’Histoire des femmes n’est pas une simple curiosité. Elle est d’abord une arme critique. Si l’on connaît l’histoire de la notion d’égalité entre les sexes, on comprend mieux où en sont les rapports entre les hommes et les femmes, on est plus attentif aux droits d’aujourd’hui.

Connaître son histoire, c’est aussi mieux cerner son identité. Les femmes ont été façonnées par leur culture et leur passé. « On ne naît pas femme, on le devient » disait Simone de Beauvoir. […] Se réapproprier cette histoire, savoir pourquoi les filles n’accédaient pas à l’instruction, pourquoi elles étaient reléguées dans les foyers, permet de se comprendre et de comprendre les sociétés actuelles, extrêmement compliquées, où la hiérarchie des sexes persiste dans les représentations, les images, l’accès aux professions, les inégalités… »

Aujourd’hui la question des femmes n’est pas réglée, ce n’est jamais définitif dit la vielle dame qui a désormais 92 ans et a consacré toute la seconde moitié de sa vie à l’Histoire des femmes.

Elle prévient notamment :

« Il faut rester vigilant vis-à-vis des intégrismes : ils prennent appui sur des problèmes d’identité réels, mais peuvent représenter une menaces pour les femmes. Quelle que soit la religion. Voilà peu, [c’était en 2008] j’ai assisté à un colloque sur « les femmes, passerelles d’Europe ». Une représentante catholique de Slovaquie y défendait le modèle de la femme au foyer et s’insurgeait contre le droit à l’avortement. Même si l’Europe est une chance pour les femmes, des modèles traditionnalistes peuvent resurgir. »

Il reste d’ailleurs beaucoup de combats pour les femmes pour acquérir une place égale aux hommes dans la vie économique, dans la vie politique et aussi dans le partage équitable des tâches domestiques.

Concernant particulièrement le droit à l’avortement, <des tendances très rétrogrades> sont à l’œuvre en Europe.

Je ne peux citer intégralement ce long article, ni d’ailleurs donner de lien vers Internet car je n’ai pas trouvé de publication de ce texte sur la toile.

Je ne peux citer intégralement ce long article, ni d’ailleurs donner de lien vers Internet car je n’ai pas trouvé de publication de ce texte sur la toile.

Mais je voudrais encore en extraire deux points :

D’abord ce rappel qu’il y a eu des résistantes dans le combat des femmes et singulièrement celles qu’on appelait les sorcières :

« Les femmes n’ont pas été passives, Simone de Beauvoir n’avait pas bien perçu cela. Pour elle, les femmes n’avaient pas d’histoire. Mais grâce aux recherches mises en route depuis plus de trente ans, cette histoire cachée émerge et nous découvrons qu’il y a une force historique des femmes, un désir des femmes. Et des résistantes : les béguines en Flandres et en Allemagne et, partout en Europe, les sorcières. Dans les campagnes, les sorcières jouaient un rôle important : grâce à leur connaissance des herbes, elles fabriquaient des onguents, des potions. C’étaient les médecins du quotidien.

Quand la médecine se développe, la science se méfie de ce savoir empirique, un peu nocturne, peut être diabolique. Le rôle de l’Eglise dans la persécution des sorcières est connu : elle les accuse d’avoir une sexualité débridée et perverse. Celui de la science savante et masculine l’est moins : elle voit d’un très mauvais œil la rivalité de cette médecine populaire et féminine. Et les accuse de provoquer la mort des nouveaux-nés, de fabriquer des onguents maléfiques. Environ cent mille d’entre elle sont brûlées. »

Ensuite son appréciation du féminisme est qu’il est en situation d’échec :

« Le féminisme n’a pas su se donner une bonne image. Aujourd’hui, il est perçu comme un peu ringard, outrancier. Cela tient, bien entendu, à ses ennemis qui ont fait passer les féministes pour des hystériques. Mais peut-être aussi à nous. Ce n’est pas toujours facile, nous n’avons pas toujours réussi à rendre notre combat attractif. Sans doute manquons-nous d’humour. »

Cette vision un peu pessimiste devrait pouvoir se tempérer maintenant, depuis l’émergence de figures venant d’autres continents, comme la lumineuse écrivaine nigériane, née en 1977, Chimamanda Ngozi Adichie qui proclame : « Nous devrions tous être féministes ».

Michelle Perrot a quant à elle mené une longue quête pour permettre de faire émerger l’Histoire des femmes et préparer le chemin à des Chimamanda.

Lors de l’entretien dont j’ai parlé aujourd’hui, Michelle Perrot avait 80 ans. Dans 5 jours, elle va fêter ses 92 ans et Philippe Meyer a enregistré un dialogue avec elle, le 29 avril 2020.

Ce long entretien a été publié en deux émissions :

<1423>

<

<