« il n’y a pas d’ordre global du temps »

Carlo Rovelli

Je vais donc terminer cette série de mots du jour sur le temps par une question abyssale : Le temps existe-t’il vraiment ?

La réponse des scientifiques est clairement négative. Cela est pour nous autres humains, absolument contre-intuitif. Je vais essayer dans ce mot du jour d’expliquer ce que j’ai compris à l’aide du physicien italien Carlo Rovelli.

La réponse des scientifiques est clairement négative. Cela est pour nous autres humains, absolument contre-intuitif. Je vais essayer dans ce mot du jour d’expliquer ce que j’ai compris à l’aide du physicien italien Carlo Rovelli.

Né le 3 mai 1956 à Vérone, Carlo Rovelli est un physicien italien spécialiste de la physique quantique.

Carlo Rovelli a écrit plusieurs ouvrages sur le temps et notamment « Et si le temps n’existait pas ? »

C’est vers lui que le journal « Quartz » de New York s’est tourné pour avoir des éclaircissements sur ce sujet. Et l’article publié le 17 mai 2018 a été repris par <Le numéro de Courrier International> que Jean-François m’a offert avec l’injonction d’en faire des mots du jour.

Certains lecteurs m’expliquent qu’ils ne comprennent pas toujours ce que j’écris.

Je dois concéder qu’aujourd’hui je suis à la limite de ma propre compréhension.

Je publie d’ailleurs à dessein ce mot vendredi pour vous laisser le week end pour le lire à tête reposée.

Mais pour essayer de partir sur de bonnes bases, il faut poser deux fondements à notre réflexion.

Le premier concerne « Le temps » en lui-même. Quand Carlo Rovelli ou d’autres remettent en cause du « temps », de quoi parle t’il ?

Parce que parallèlement Courrier International a également traduit un article du journal « Motherboard » de New York : « Il lit l’heure dans les atomes » qui parle d’un scientifique américain d’origine chinoise Yun Ye qui par ses travaux a inventé l’horloge la plus précise du monde en utilisant le strontium 87. Cette horloge est d’une précision défiant aussi notre raison. Elle est définie dans l’article de la manière suivante :

« Si elle avait fonctionné depuis le big bang, il y a 13,8 milliards d’années elle n’aurait dérivé que d’une seule seconde »

Par comparaison une horloge au césium révolutionnaire inventé en 1955 par Louis Essen et Jack Parry se serait écartée d’une seconde en 300 ans.

Comment sortir de cette contradiction de mesurer de plus en plus finement un élément qui n’existe pas ?

Parce que nous verrons plus loin que le temps existe localement, par exemple sur la terre et encore à un endroit délimité de la terre. Et dans ce cadre on peut mesurer très précisément le temps qui s’écoule.

« Le temps » qui est remis en question est le temps universel permettant de dégager une chronologie universelle. Une autre manière d’aborder ce sujet serait de dire qu’on est capable de déterminer « un maintenant » c’est-à-dire un présent où on serait en mesure de dire : à ce moment précis il se passe telle chose sur terre, telle autre chose sur l’étoile SIRIUS et telle autre chose au niveau atomique dans un noyau d’hydrogène. Ce « maintenant» n’existe pas.

Dans son commentaire au mot du 24 janvier 2019, Etienne m’a lancé un défi : « « Oui mais la version linéaire est limitée et fausse à grande échelle. » J’attends la démonstration ». Et bien cette démonstration va être faite dans l’infiniment grand et l’infiniment petit.

Le second fondement concerne la science. Vous savez qu’il existe la mécanique quantique qui décrit l’infiniment petit et la relativité générale qui décrit l’univers et l’infiniment grand. Des scientifiques essayent de réconcilier ces deux sciences sans pour l’instant n’avoir trouvé de consensus général.

Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas dans un récit mythique mais dans la rigueur scientifique.

Mon professeur d’Histoire des Sciences, Girolamo Ramunni avait eu cette formule saisissante : « Si avant de monter dans un avion vous apprenez que le concepteur de cet engin met en doute la physique quantique, ne montez surtout pas, vous êtes en danger de mort ». En effet, énormément d’instruments qui assurent la sécurité de l’avion ne pourrait exister, si on n’avait pas mis en œuvre les découvertes de la mécanique quantique.

Et de la même manière au niveau de l’Univers et de l’infiniment grand, la théorie de la relativité d’Einstein n’a jamais pu être réfuté pour l’instant. Je vous renvoie vers <cette vidéo de Hubert Reeves> qui explique cela de manière remarquable.

Je l’avais déjà cité lors du mot du jour du <27 mars 2015> consacré à la définition que donnait Karl Popper de la science :

« Une théorie qui n’est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. »

Ce sont donc les scientifiques de la physique quantique et de la relativité générale, [c’est-à-dire ceux qui décrivent de la manière la plus rationnelle le monde dans lequel nous vivons] qui disent : Le temps, tel que nous l’avons défini, ci-avant, n’existe pas.

Citons d’abord l’article traduit par Courrier International et publié le 17 mai 2018 par le journal Quartz :

« Le temps est une réalité pour les êtres humains. Pourtant, du point de vue de la physique quantique, il n’existe pas. « Les équations fondamentales qui décrivent notre monde ne comportent pas de variable de temps », souligne Carlo Rovelli, spécialiste de physique théorique. […]

« Le temps est un sujet fascinant parce qu’il touche à nos émotions les plus profondes. Le temps est à la fois ce qui ouvre l’existence et ce qui engloutit tout. S’interroger sur la notion de temps, c’est questionner le sens même de notre vie. C’est pour ça que j’ai passé ma vie à étudier cette question », explique le chercheur.

Dans son dernier livre, L’Ordre du temps [éd. Flammarion, février 2018], le physicien nous parle non seulement du passage du temps et de la façon dont nous le ressentons en tant qu’êtres humains, mais aussi de son absence tant à l’échelle de l’infiniment vaste qu’à celle de l’infiniment petit. Et de nous démontrer que les notions de chronologie et de continuité ne sont que des produits de notre imagination que nous inventons pour donner du sens à notre existence.

Le temps, estime Carlo Rovelli, n’est qu’une question de perspective, et non une vérité universelle. C’est un point de vue que les humains ont en commun et qui est le produit de notre biologie, de notre évolution, de notre place sur terre et de la position de notre planète dans l’Univers.

« De notre point de vue – celui de créatures représentant une petite partie du monde –, le monde baigne dans le temps », écrit le physicien. Au niveau quantique pourtant, les durées sont trop courtes pour être fragmentées, et le temps n’existe pas.

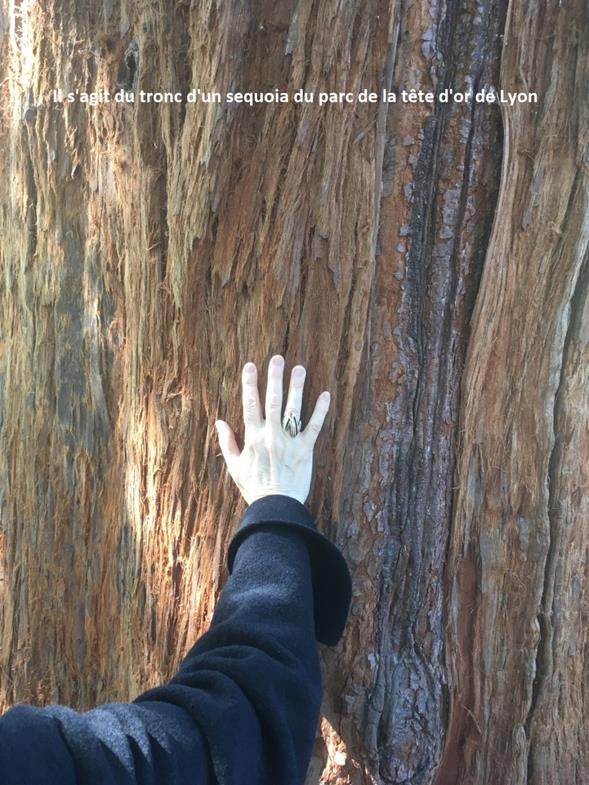

En fait, poursuit Rovelli, il n’existe rien du tout. L’Univers entier se compose d’une infinité d’événements. Ce qui nous semble être un objet – une pierre, par exemple – est en réalité un événement se déroulant à une vitesse dont nous n’avons pas conscience. Car cette pierre est en réalité dans un état de transformation constant. Considérée sur une échelle de temps suffisamment longue, elle aussi n’est qu’une forme éphémère, appelée à se transformer.

« Dans la grammaire élémentaire du monde, il n’y a espace, ni temps : uniquement des processus qui transforment les quantités physiques [ce qui peut être mesuré] les unes dans les autres, dont nous pouvons calculer les probabilités et les relations » écrit Rovelli.

Si le temps nous semble s’écouler d’une façon ordonnée, c’est par ce que nous nous trouvons sur la terre, une planète caractérisée par une relation entropique unique avec le reste de l’univers. La façon dont notre planète se déplace créée pour nous une sensation d’ordre, qui n’est pas nécessairement perçu comme tel ailleurs dans l’univers.[…]

Si le monde nous semble ordonné, c’est parce que nous le considérons en partant du passé jusqu’au présent, relayant certaines causes à certains effets. Nous y superposons de l’ordre en fixant des événements dans un enchaînement particulier et linéaire. Nous voyons les événements à des résultats ce qui nous donne une idée du temps qui passe.

Reste que l’univers est infiniment plus complexe et chaotique que ce que nous pouvons imaginer, avance Rovelli. […]

Nos limites créent alors une impression d’ordre, erronée ou incomplète, et nous donne une image fragmentaire de la réalité. Pour le physicien, nous ne faisons en fait que « flouter » le monde pour nous concentrer dessus, nous nous aveuglons pour le contempler. Ce qui le pousse à affirmer que « le temps, c’est l’ignorance ».

Si cela paraît terriblement abstrait, c’est parce que ça l’est. Il existe toutefois un moyen assez simple d’illustrer le fait que le temps est une notion humaine mouvante, une expérience plutôt qu’un élément constitutif de l’univers.

Imaginez que vous observez une planète lointaine baptisée Proxima et depuis un télescope sur la terre. « Maintenant » n’est pas le même présent sur la terre et sur cette planète. La lumière que vous percevez depuis la terre lorsque vous contemplez Proxima, vous montre une réalité de ce qui s’y passait il y a quatre ans. « Il n’y a pas de moments particuliers sur Proxima qui correspondent à notre ici et maintenant » conclut le scientifique. […]

Rovelli : « Le temps est un concept complexe, comportant plusieurs niveaux et des propriétés distincts dérivées de différentes approximations. La structure temporelle du monde ne correspond pas à l’image naïve que nous en avons. » […]

Pour Rovelli, ce que nous ressentons comme le passage du temps est un processus mental qui se déroule dans les interstices entre mémoire et anticipation. « Le temps et la forme à travers laquelle nous, créatures dotées d’un cerveau contenant la somme de notre mémoire et de nos anticipations, interagissons avec le monde : c’est la source de notre identité. »

En résumé, le temps est une histoire que nous nous racontons toujours au présent, individuellement et collectivement. C’est un acte collectif d’introspection, de narration, d’enregistrement et d’anticipation, fondée sur nos relations à des événements antérieurs et la nécessaire survenu d’autres événements. […] Le temps est une expérience psychologique et émotionnelle. « Il est vaguement connecté à la réalité extérieure, concède Rovelli, mais c’est avant tout quelque chose qui se passe dans notre tête. »

TELERAMA avait également publié un entretien de Carlo Rovelli où il donne d’autres clés de sa réflexion : « Le présent est une notion locale, pas globale »

« A l’aide de la philosophie, de la recherche en mécanique quantique et de schémas scientifiques éclairants, Carlo Rovelli incite ses lecteurs à penser différemment leur rapport au temps pour mieux le comprendre. La connaissance du monde ouvre l’esprit et guide la vie au quotidien pour le physicien. Et puisque l’éternité est une illusion, le mot d’ordre est d’accepter le caractère éphémère des choses pour apprécier la beauté de la vie.[…]

Nous avons tendance à penser que le temps est quelque chose de très simple et familier, une unité imperturbable qui s’écoule de façon uniforme, du passé vers le futur. Le cerveau joue un rôle dans notre perception de la temporalité, en dehors de toute équation. Par exemple, nous pensons que le passé est derrière nous et le futur devant : ce n’est pas une réalité physique mais émotionnelle. Nos angoisses, strictement liées au temps qui passe, à la peur de mourir, illustrent chaque jour l’importance de notre ressenti dans la compréhension du temps. L’idée commune de l’écoulement du temps est relativement récente. Dans sa Physique, Aristote affirmait, lui, que le temps est la mesure du changement. Si rien ne change, alors le temps ne s’écoule pas. Dépendant des événements, il permet avant tout de nous situer dans le compte des jours. Au XVIIe siècle, Newton s’oppose à cette vision aristotélicienne. Le physicien britannique conçoit le temps indépendamment de toute matière et de tout événement. Le temps, absolu, s’écoule quoi qu’il advienne. C’est Newton qui a forgé notre conscience actuelle du temps, et constitué les fondements de la physique moderne. Pourtant, au XXe siècle, les travaux d’Einstein bousculent ce schéma : le temps n’est en réalité ni indépendant, ni unitaire. […]

Nous avons tendance à penser que le temps est quelque chose de très simple et familier, une unité imperturbable qui s’écoule de façon uniforme, du passé vers le futur. Le cerveau joue un rôle dans notre perception de la temporalité, en dehors de toute équation. Par exemple, nous pensons que le passé est derrière nous et le futur devant : ce n’est pas une réalité physique mais émotionnelle. Nos angoisses, strictement liées au temps qui passe, à la peur de mourir, illustrent chaque jour l’importance de notre ressenti dans la compréhension du temps. L’idée commune de l’écoulement du temps est relativement récente. Dans sa Physique, Aristote affirmait, lui, que le temps est la mesure du changement. Si rien ne change, alors le temps ne s’écoule pas. Dépendant des événements, il permet avant tout de nous situer dans le compte des jours. Au XVIIe siècle, Newton s’oppose à cette vision aristotélicienne. Le physicien britannique conçoit le temps indépendamment de toute matière et de tout événement. Le temps, absolu, s’écoule quoi qu’il advienne. C’est Newton qui a forgé notre conscience actuelle du temps, et constitué les fondements de la physique moderne. Pourtant, au XXe siècle, les travaux d’Einstein bousculent ce schéma : le temps n’est en réalité ni indépendant, ni unitaire. […]

Einstein révolutionne la science. En introduisant la théorie de la relativité, il découvre que la durée d’une trajectoire est nécessairement relative à une autre chose. Le caractère unitaire du temps éclate, laissant place à une multitude de temporalités, de structures, de couches. La science n’étudie plus le monde dans le temps mais l’évolution des choses dans des temps locaux, et l’évolution de ces temps locaux les uns par rapport aux autres. Le temps n’a alors plus rien à voir avec la perception simple que nous en avons au quotidien. Il file à des vitesses différentes, passe plus vite en haut qu’en bas. Par exemple, si des jumeaux partent en vacances le même nombre de jours, l’un à la montagne, l’autre à la mer, ils ne vivront pas l’écoulement du temps de la même façon. Le montagnard rentrera de vacances plus vieux que son frère. C’est une réalité physique mesurée à l’aide d’horloges très précises. Le film de Christopher Nolan, Interstellar, décrit très bien la réalité du temps. Lorsque le héros rentre de son voyage dans l’espace, il découvre que sa fille est plus vieille que lui car le temps ne file pas à la même vitesse partout dans l’univers.

[…]

Effectivement, il n’y a pas d’ordre global du temps. L’univers se compose d’une multitude d’événements, mais une temporalité unique ne les organise pas[…]

Saint Augustin avait eu l’intuition d’un lien entre l’individu et le temps. Pour l’auteur des Confessions, la conscience de l’écoulement du temps n’existe qu’en nous-mêmes : « C’est en toi, mon esprit, que je mesure le temps. » La sensation de durée est imperceptible en dehors de notre être. Les neurosciences expliquent de plus en plus ce mécanisme. En enregistrant des informations, le cerveau, siège de la mémoire, tente de prédire les événements à venir. C’est la mémoire qui soude les processus éparpillés dans le temps dont nous sommes constitués. […]

Carlo Rovelli a, comme cela est relaté dans ces articles, écrit un autre ouvrage, paru en février 2018 et consacré au temps : « L’Ordre du temps » traduit de l’italien par Sophie Lem), éd. Flammarion, 288 p.,

Un article de The Conversation en livre un extrait « Pourquoi le temps ralentit. »

Et, si vous voulez creuser ce sujet davantage, vous pouvez écouter cette émission de mars 2018 : <La Méthode scientifique : Grand Entretien avec Carlo Rovelli>

Ou lire cet entretien publié par le Monde : « On ne voit jamais le temps, mais on voit les choses changer »

Et je finirai par cette citation du philosophe grec Aristote également présente dans le numéro de Courrier International : :

«Nous vivons par les émotions et non par les heures du cadran solaire. Nous devrions compter le temps en battements de cœur»

<1183>

bien sûr en 1880, Strasbourg était allemande.

bien sûr en 1880, Strasbourg était allemande.