« J’entre ici en perdante.

Je sais que les mots ne pourront rien. Je sais qu’ils n’auront aucune action sur mon chagrin.

Comme le reste de la littérature. Je ne dis pas qu’elle est inutile, je dis qu’elle ne console pas.

Pourquoi écrire alors ?

Plus envie de lire. Plus envie de rien.

Mais les mots, les mots restent, ils dansent, ils percutent, et quand je cloue le bon mot au réel, parfois, je jouis.

Le goût des mots, quand il s’efface je suis molle.

Je n’ai pas de grande théorie sur le pouvoir de la littérature ni sur l’utilité de la philosophie.

Je ne revendique rien.

Je suis seule.

Et tout a déjà été dit »

C’est ainsi que débute « Inconsolable » l’essai qu’Adèle Van Reeth a écrit à la suite de la mort de son père. Il avait 65 ans.

Mon frère en avait 74.

Quand on perd un être cher, on dresse l’oreille, on fixe le regard vers celles et ceux qui connaissent la même déchirure et qui s’expriment ou écrivent.

Adèle Van Reeth est depuis septembre 2022, présidente de France Inter. Je l’avais découverte lorsqu’elle animait les émissions de France Culture d’abord « Les Nouveaux Chemins de la connaissance » qui est devenue « Les Chemins de la philosophie » en 2017.

Son entrée dans ce livre sur le chagrin, mot qu’elle préfère à deuil, est pessimiste.

Il semble qu’il n’y a rien à faire et que la consolation est hors d’atteinte.

Dans < cet entretien avec Pierre Coutelle > dans le cadre des rencontres organisées par la « Librairie Mollat » de Bordeaux, Adèle Van Reeth affirme :

« La philosophie ou la littérature ne nous apporteront pas la consolation ultime ».

Je comprends cette expression « consolation ultime » comme un processus qui fait oublier le chagrin et conduit à passer à autre chose.

Elle ajoute : « Des livres, une œuvre d’art, un animal domestique, de l’alcool peuvent apporter de la consolation, mais pas la consolation ultime »

Et elle explique :

« Je pose l’hypothèse que nous sommes depuis la naissance des êtres inconsolables. C’est-à-dire que nous naissons avec une perte, un manque, une fêlure. »

L’hypothèse qu’elle émet s’appuie, bien sûr, sur la perception de notre finitude. Nous sommes inconsolables parce que nous sommes mortels. Et elle parle de l’expérience de l’état d’« inconsolable » lors de la perte d’un être proche et aimé.

Elle fustige « les marchands de consolation », remet en cause le bien-fondé de ce qu’on appelle « le travail de deuil » qu’elle assimile à un « manuel à suivre » et conteste les « injonctions à la consolation ».

« Il y a un temps, un moment juste après la mort de l’être aimé où on peut avoir envie de rester triste […] Il y a un moment où la tristesse paraît être un lien encore vivant avec la personne qui n’est plus. Tant que je suis triste, je maintiens un lien avec cette personne que je ne peux plus toucher, avec qui je ne peux plus parler. […] Le rapport à la tristesse est beaucoup plus intéressant que ce que l’on dit. Il y a une manière de vivre non malgré la tristesse, mais avec la tristesse en allant bien. En retrouvant le goût, l’appétit de la vie, même en décuplant ce gout de la vie, parce que la tristesse nous apporte, nous enseigne quelque chose. Je crois qu’il y a une sagesse de la tristesse. Il me semble que c’est plus intéressant et même plus réconfortant que dire « consolez-vous » et vouloir que la personne sèche ses larmes à tout prix. »

Mais ce qui m’a le plus marqué dans son témoignage c’est cette phrase qu’elle a écrite dans son essai et qu’elle adresse à son père mort :

« Le monde continue mais sans toi, et pour moi ce n’est pas le même monde. »

C’est ce que je ressens profondément, la vie continue, bien sûr, mais ce n’est plus le même monde !

Et elle a cette autre inspiration :

« Une absence dit ce qui n’est pas !

Mais rien n’est plus présent qu’une absence quand il s’agit d’une personne qui vous manque autant. »

Dans la dernière page du livre Adèle Van Reeth écrit :

« Mon papa, je voulais te dire que je vais bien […] je vais bien avec la tristesse, si je n’avais pas de tristesse, j’irais bien aussi, mais pas de la même façon. La tristesse sera toujours là, c’est ainsi, mais elle ne m’empêche pas d’aller bien.[…] On m’a dit que pour aller bien il fallait me consoler, il fallait que la tristesse disparaisse, mais il n’en est rien. Je vais bien non pas malgré la tristesse mais avec elle. »

Dans un duo très intéressant avec la philosophe Vinciane Despret, elles engagent des variations sur ce thème : « aller bien avec la tristesse » dans l’émission de France Culture : « Le book club » : <Écrire la mort>

Vinciane Despret a aussi écrit un livre : « Les morts à l’œuvre » paru début janvier 2023.

Dans ce livre, Vinciane Despret raconte cinq histoires de morts pour lesquels les vivants ont commandé une œuvre d’art grâce à un protocole politique et artistique nommé « le programme des Nouveaux Commanditaires ».

Son livre est une enquête qui se concentre sur ce protocole artistique qui a été mis en œuvre par le photographe François Hertz en se posant simplement la question : « si les États, les banques, les entreprises ont le droit de commander des œuvres d’art, pourquoi les citoyens n’auraient pas le droit ? »

Bien sûr il faut argumenter et tous n’auront pas gain de cause, mais il est possible à chacun de commander une œuvre d’art.

Il existe un site des «Nouveaux Commanditaires» et une page expliquant «le protocole» qui se termine par ce paragraphe :

« Financée par des subventions privées et publiques, l’œuvre devient la propriété d’une collectivité et sa valeur est, non plus marchande, mais celle de l’usage que cette collectivité en fait et de l’importance symbolique qu’elle lui accorde. »

Dans l’émission en duo avec Adèle van Reeth, Vinciane Despret a cité une élue locale qui à la réception d’une œuvre, créée dans le cadre de ce protocole, a exprimé cette quête :

« Faire de l’absence, une beauté »

A la fin, de la fête de ses 70 ans, mon frère Gérard a déballé son violon et joué quelques œuvres dont une « Valse moderato » écrite par notre père qui lui avait dédié ce morceau, alors que tout jeune garçon de 15 ans, il se trouvait seul à Paris, dans une famille d’accueil pour suivre les cours du Conservatoire national supérieur de musique de Paris.

Vous trouverez si vous le souhaitez une vidéo de ce moment derrière ce lien : <Gérard joue>

<1733>

La formule avait été repris, en 1987, dans un essai d’Etienne Barilier, « Les Petits Camarades » qui évoquait les destins parallèles de Sartre et Aron qui avaient été camarades dans la même promotion de l’ENS de la rue d’Ulm entre 1924 et 1928.

La formule avait été repris, en 1987, dans un essai d’Etienne Barilier, « Les Petits Camarades » qui évoquait les destins parallèles de Sartre et Aron qui avaient été camarades dans la même promotion de l’ENS de la rue d’Ulm entre 1924 et 1928. Raymond Aron n’avait pas anticipé la réflexion de Bernard Stiegler et au contraire, il réduisait le concept de « travail » au seul « emploi » :

Raymond Aron n’avait pas anticipé la réflexion de Bernard Stiegler et au contraire, il réduisait le concept de « travail » au seul « emploi » : Et il posait cette limite à l’épanouissement du plus grand nombre des individus dans le cadre professionnel :

Et il posait cette limite à l’épanouissement du plus grand nombre des individus dans le cadre professionnel :

Après la mort de sa mère Albert Cohen a écrit «

Après la mort de sa mère Albert Cohen a écrit «  A 24 ans elle est devenue Maman en mettant au monde mon frère Gérard. Entre temps, elle deviendra aussi la maman de Roger à 26 ans.

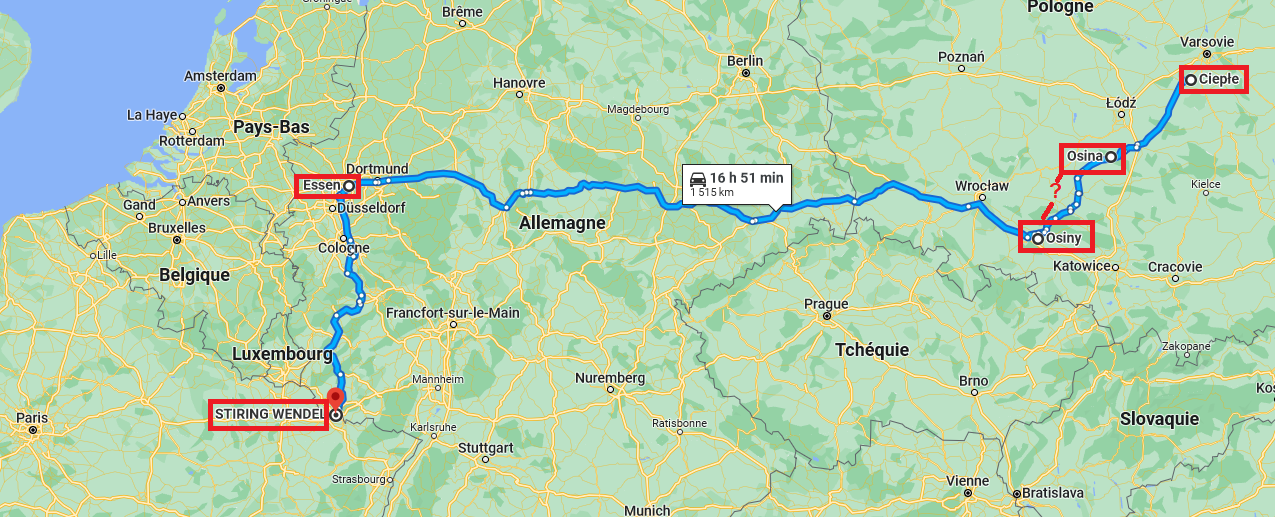

A 24 ans elle est devenue Maman en mettant au monde mon frère Gérard. Entre temps, elle deviendra aussi la maman de Roger à 26 ans. L’acte de naissance de ma mère donne une autre précision : l’adresse de ses parents : Gewerkenstraße au numéro 56.

L’acte de naissance de ma mère donne une autre précision : l’adresse de ses parents : Gewerkenstraße au numéro 56.

Elle me raconta une histoire de la guerre dans laquelle elle montra son esprit rebelle mais aussi une sorte d’inconscience.

Elle me raconta une histoire de la guerre dans laquelle elle montra son esprit rebelle mais aussi une sorte d’inconscience. Nul ne décrivit mieux sa situation que maître Raynal le professeur de violon de mon frère Gérard au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.

Nul ne décrivit mieux sa situation que maître Raynal le professeur de violon de mon frère Gérard au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.

Dans ma famille nous sommes trois frères, Gérard, Roger, et moi qui suis le petit dernier d’une dizaine d’années plus jeune que les deux autres.

Dans ma famille nous sommes trois frères, Gérard, Roger, et moi qui suis le petit dernier d’une dizaine d’années plus jeune que les deux autres.