La Commune divise. Elle a divisé et continue à diviser.

Je ne me souvenais pas que le jeune Président que le hasard et la providence ont donné à la France avait déclaré en 2018 :

« [Versailles, c’est un lieu] où la République […] s’était retranchée quand elle était menacée…»

La phrase a été prononcée dans un documentaire réalisé par Bertrand Delais et diffusé sur France 3, le 7 mai 2018, un an après l’élection présidentielle : « Macron président, la fin de l’innocence »

Pour ce camp-là, écrit <L’Obs> : « Adolphe Thiers a commis des erreurs, mais il reste l’homme qui a habilement « libéré le territoire » et réussi à jeter les fondements de la République, bravant une majorité monarchiste rétive. Ils ne manquent jamais de souligner combien il était populaire : lors de ses funérailles à Paris, en 1877, une foule immense s’est pressée, aux cris de « Vive la République ! ». »

Jean-Luc Melenchon n’appartient pas à ce camp, lui qui a plusieurs reprises à choisi la date du 18 mars pour organiser des réunions électorales majeures des différentes campagnes électorales auxquelles il a participé.

Quand Hervé Gardette, dans son émission « Politique » sur France Culture veut inviter un partisan de la commune, il invite très naturellement Jean-Luc Melenchon : < La Commune appartient à toutes les variétés de la pensée révolutionnaire française >

C’est pourquoi aussi l’Obs quand il veut apporter la contradiction à l’historien Pierre Nora qui ne veut pas célébrer la Commune parce qu’elle n’a pas apporté grand-chose à l’histoire de la nation, distribue ce rôle à Jean-luc Mélenchon :

<Faut-il commémorer la Commune ? Le débat entre Pierre Nora et Jean-Luc Mélenchon>

Ce débat me semble intéressant à partager :

Pierre Nora explicite sa position et rattache surtout la commune à sa récupération marxiste et léniniste:

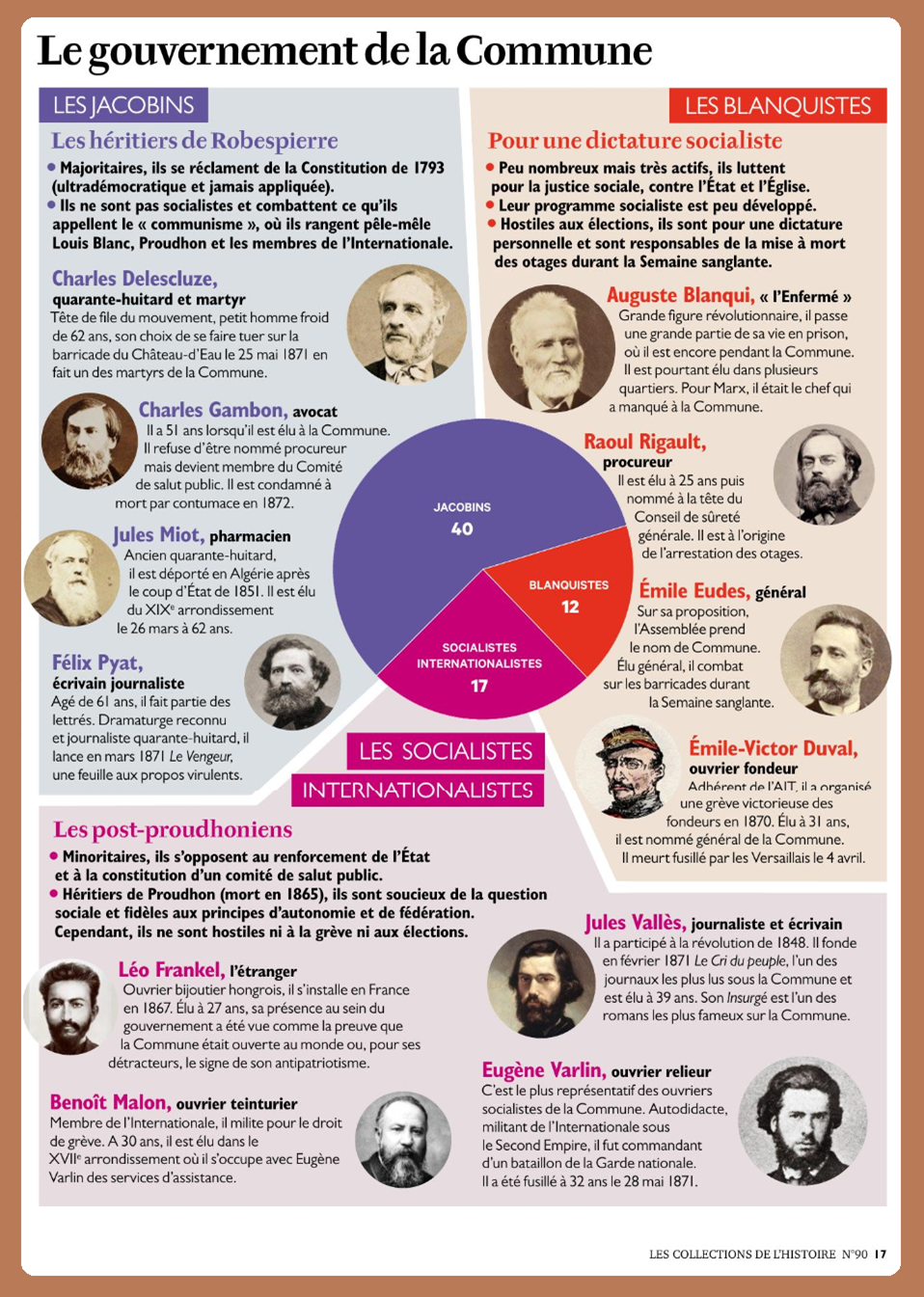

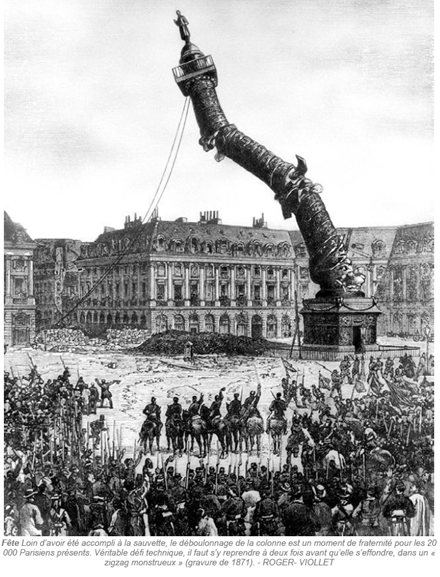

« La Commune a été un épisode émouvant, héroïque à certains égards, la dernière révolution du XIXe siècle romantique. Mon ami Régis Debray me disait l’autre jour qu’elle est « un référent mondial et un accident national ». C’est un événement qui a eu peu d’apports dans l’histoire de notre pays. A la différence de Napoléon, elle n’a pas profondément contribué à la construction de l’idée nationale. Qu’il y ait une commémoration officielle, j’y vois donc peu de raisons. Que les communistes, dont c’est la tradition, l’exaltent et la célèbrent, c’est légitime. Lénine s’en réclame, Staline, Mao, Castro aussi, toute la tradition révolutionnaire du XXe siècle. […]. Les 80 membres du Conseil de la Commune étaient très disparates. Il y avait des jacobins, des sans-culottes, des internationalistes, des blanquistes, des anarchistes, des patriotes. La dimension patriotique de la Commune est fondamentale, c’est une réaction populaire forte à la France rurale et capitularde de l’époque. […]

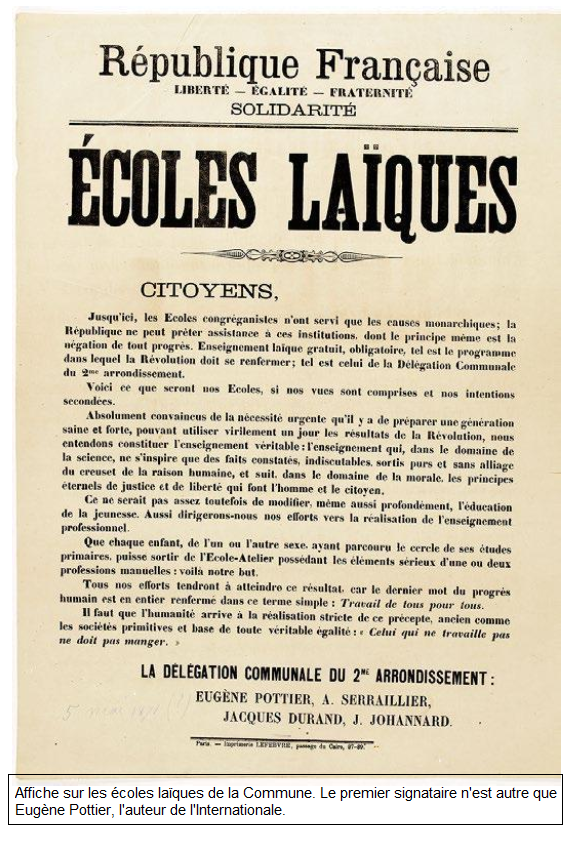

La violence de la répression a beaucoup contribué à faire sa légende. Ainsi que sa brièveté : elle n’a pas eu le temps d’expérimenter ses idées anticipatrices. […] l’école laïque, les coopératives ouvrières, la remise des loyers. Avec des inspirations tantôt républicaines, comme la laïcité, tantôt socialistes, comme l’hostilité à l’Etat. Tout ça a composé un ensemble qui a été brutalement contrecarré et a donné lieu à deux mémoires opposées. Une mémoire rose, dont Jean-Luc Mélenchon est l’héritier, à laquelle il faut ajouter de l’héroïsme et du romantisme : c’est une utopie révolutionnaire modèle. L’autre, la légende noire, voit le peuple comme la populace. C’est l’idée que tous les intellectuels de l’époque se faisaient de la Commune, Flaubert, Sand et même Zola… Pour eux, c’était la racaille.

[…] Ils n’étaient pas unanimes, loin de là, et cela aurait évidemment abouti à des querelles. Ensuite, il y a plusieurs étapes. Le souvenir du massacre a inspiré chez les réprouvés et les survivants un véritable culte. Et puis l’aura de la Commune s’est internationalisée. Rappelez-vous Lénine dansant sur la place Rouge, le 73e jour du pouvoir des soviets : « Nous avons tenu un jour de plus que la Commune ! »

[…] A ce moment-là, la Commune cesse d’être une légende pour devenir un mythe. Et aujourd’hui, il n’y a qu’à entendre Jean-Luc Mélenchon : elle est un symbole.

Des insurrections, il y en aura tant qu’il y aura des riches et des pauvres, des dominants et des dominés. Mais le modèle de la révolution, dans sa forme classique, c’est-à-dire celui d’une transformation profonde visant l’Etat et la propriété, est révolu. Si on s’intéresse encore à la Commune, c’est, je crois, lié à son caractère « intermédiaire » : on peut l’interpréter comme la dernière révolution du XIXe siècle ou comme une anticipation des luttes à venir.

[…]. Oui. Parce qu’il y avait un étrange méli-mélo chez les insurgés. C’étaient en partie des sans-culottes, et la Commune est le crépuscule du sans-culottisme. C’était aussi un embryon de prolétariat, mais le mouvement ouvrier ne se constitue en France qu’à la toute fin du xixe siècle [Ce que Melenchon approuve] En 1871, ce n’est pas un mouvement ouvrier au sens moderne du terme, encadré par des syndicats. Donc la Commune a ce côté ambigu, qui en fait un objet intéressant. Elle poursuit 1789, ou plutôt 1793. Et elle éclaire l’avenir des mouvements révolutionnaires, tels que Marx les définit. La Commune est à la fois ce mélange sociologique et ce mélange idéologique. »

Jean-Luc Mélenchon parle d’histoire et d’inspiration pour l’avenir. Il croit toujours la révolution possible :

« Je n’ai pas été choqué par la déclaration de Pierre Nora. Toutes les occasions de mettre les Français au défi de leur histoire me semblent bonnes. C’est une façon pour le peuple français de s’approprier son histoire et de continuer à être le peuple d’une querelle : la dispute terrible qui commence en 1789. La Commune se réclame des jacobins, de la Constitution de 1793, des phases les plus aiguës de la dispute entre une république formelle et une république réelle. Ce qui m’intéresse, c’est ce fil rouge de l’histoire de France, la lutte pour l’égalité. Elle commence si tôt ! Avec Etienne Marcel au XIVe siècle. En fait, je ne veux pas confondre l’histoire comme science – soucieuse de chercher les faits, de comprendre les liens d’une phase à une autre – et puis l’histoire comme matière première d’un débat politique. Donc, je dis : vive la déclaration de Nora, car elle fait discuter. »

[…] Marx parle de la Commune comme de la première expérience de dictature du prolétariat. Je ne le crois pas. Dans cette insurrection apparaît un acteur contemporain qui n’est pas le prolétariat. C’est le peuple, c’est-à-dire les ouvriers, mais aussi des petits patrons, des artisans, des femmes, beaucoup d’instituteurs. A mes yeux, la Commune de Paris est la première révolution citoyenne moderne, celle qui va faire du contrôle collectif, de la souveraineté politique du peuple, la question numéro un, comme le disait Jaurès.

[…] Marx parle de la Commune comme de la première expérience de dictature du prolétariat. Je ne le crois pas. Dans cette insurrection apparaît un acteur contemporain qui n’est pas le prolétariat. C’est le peuple, c’est-à-dire les ouvriers, mais aussi des petits patrons, des artisans, des femmes, beaucoup d’instituteurs. A mes yeux, la Commune de Paris est la première révolution citoyenne moderne, celle qui va faire du contrôle collectif, de la souveraineté politique du peuple, la question numéro un, comme le disait Jaurès.

[…] la Commune a donc bien laissé des traces ! Ce furent autant de préfigurations des combats menés ensuite. La séparation des Eglises et de l’Etat, le droit syndical, l’interdiction du travail de nuit…

[…] Un événement de cette nature montre que le processus révolutionnaire n’est pas une question d’idéologie, mais le résultat de situations concrètes où le pouvoir n’est plus légitime, parce qu’il n’assume pas sa fonction de base. En 1871, on pouvait aussi dire au pouvoir : « Vous n’assumez plus votre fonction de base, qui est de nous défendre contre l’envahisseur, pas de capituler, fichez le camp. » Encore une fois, on retrouve le « dégagisme ». Lénine disait : « La révolution, c’est quand en haut on ne peut plus, et qu’en bas on ne veut plus. »

Pierre Nora oppose alors la révolution sociale à la révolution anthropologique :

« Vous croyez à la révolution sociale. Je suis plus révolutionnaire que vous, car je pense que nous vivons une révolution bien plus importante, véritablement anthropologique. Elle modèle le monde nouveau : elle est démographique (quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d’êtres humains, on en est à 7,5 milliards), elle est climatique, elle est technologique, elle est religieuse, elle est enfin géopolitique. Dans ma jeunesse, la France pouvait encore prétendre à être une locomotive universelle. C’est fini, et nous vivons douloureusement cet abaissement. Cette imagination utopique d’une révolution possible est une compensation de l’affaiblissement et du sentiment d’impuissance de la gauche politique. Commémorer, il ne lui reste plus que ça. »

Et Melenchon lui répond :

« Vous répondez à un Mélenchon qui n’existe pas. Je pense aussi que le nombre des humains est le moteur de l’histoire ! La lutte des classes n’en est qu’un résultat. Je suis le tenant d’une révolution citoyenne. Elle a deux moteurs : l’un social et l’autre écologique. La révolution qui est en train de mûrir est dans la prise de conscience collectiviste de masse qui s’opère. Les milliards d’êtres humains ont compris que nous dépendons tous du même écosystème : nous sommes bien « semblables ». Nous avons donc gagné la bataille idéologique de la grande révolution de 1789 : on nous disait sans cesse « Votre régime sera forcément une violence, car l’égalité n’existe pas dans la nature » ! Plus la menace écologique va s’affirmer, plus la conscience collectiviste va s’élargir, si nous ne sommes pas trop déformés par l’égoïsme néolibéral. Alors ce qui sera à l’ordre du jour, c’est une société de l’entraide, du partage, une société qui se serre les coudes face au danger. [Comme la Commune] Voilà pourquoi l’évocation de la Commune est si parlante. Dans les deux cas, c’est la panique, car les fonctions essentielles ne sont pas assurées par le pouvoir. Ce à quoi j’aspire, c’est une société de l’harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Le ferment est présent, il va produire quelque chose d’inouï, d’énorme. Le fourrier du monde nouveau est là, quelque part dans le moment que nous vivons. »

C’est un peu messianique. Mais le récit, la Foi, l’Utopie sont certainement nécessaires à l’Humanité.

Régis Debray pose cette question abyssale : « Une fois perdus le bon Dieu et les lendemains qui chantent, que reste-t-il ? ».

<1551>

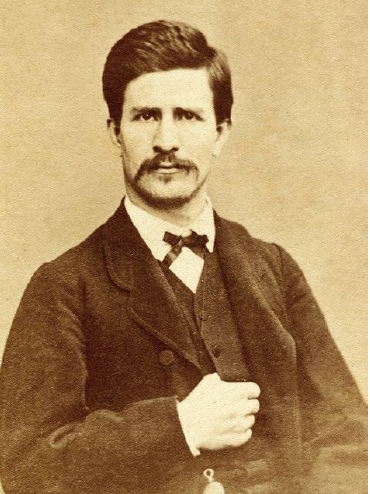

Il s’insurgea contre tous les pouvoirs Charles X, Louis Philippe, les républicains de IIème république, Napoléon III et aussi la République bourgeoise née après la défaite de Sedan.

Il s’insurgea contre tous les pouvoirs Charles X, Louis Philippe, les républicains de IIème république, Napoléon III et aussi la République bourgeoise née après la défaite de Sedan.

Dans cette vision, les officiers préféraient la défaite à se battre pour une France dirigée par la République. Dans un premier temps, ces officiers ont vu leur désir se réaliser : la défaite militaire a amené une majorité monarchiste à l’Assemblée. Ce sont les contradictions internes des monarchistes qui leur ont interdit une nouvelle restauration et ont finalement permis la naissance de la 3ème République.

Dans cette vision, les officiers préféraient la défaite à se battre pour une France dirigée par la République. Dans un premier temps, ces officiers ont vu leur désir se réaliser : la défaite militaire a amené une majorité monarchiste à l’Assemblée. Ce sont les contradictions internes des monarchistes qui leur ont interdit une nouvelle restauration et ont finalement permis la naissance de la 3ème République. La mathématicienne et écrivaine Michèle Audin a publié cinq livres sur la Commune. Michèle Audin est la fille du mathématicien Maurice Audin

La mathématicienne et écrivaine Michèle Audin a publié cinq livres sur la Commune. Michèle Audin est la fille du mathématicien Maurice Audin

Et la Croix cite l’historienne Laure Godineau, qui publie «

Et la Croix cite l’historienne Laure Godineau, qui publie «