Dans la série consacrée au football, j’avais commencé par la fameuse phrase qu’on attribue à Albert Camus : « Ce que je sais de la morale, c’est au football que je le dois… ».

Au bout de ma recherche pour savoir si Camus avait vraiment dit cela, j’avais trouvé une source précise dans laquelle il écrivait une phrase qui va bien dans ce sens.

Dans la collection de la Pléiade, le volume IV de l’œuvre complète de Camus, p 607, on peut lire la réponse qu’il donnait, en 1959, à la question : Pourquoi je fais du théâtre ?

« Vraiment le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. ».

Depuis l’écriture de ce mot du jour, il y a deux ans, j’ai continué à m’intéresser à Camus, à lire Camus et à lire, à écouter et à regarder des émissions sur Camus. Et j’ai lu « Le premier homme », il n’est pas possible de ne pas évoquer cette relation très forte qu’avait Camus avec ce sport qui se joue à onze contre onze, avec un ballon qu’il faut toucher avec les pieds et qu’il faut faire pénétrer à l’intérieur d’une cage rectangulaire de 7,32 mètres de large sur 2,44 mètres, pour marquer un but.

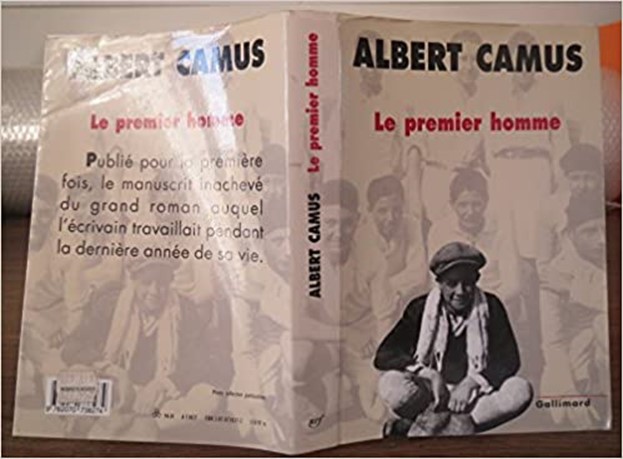

D’ailleurs dans la première édition du livre, celle que je possède et avec laquelle je donne la référence des pages des paragraphes que je cite, l’éditeur et la responsable de la publication, la fille de Camus, Catherine ont décidé de mettre sur la page de garde une photo où il apparait avec ses coéquipiers du Racing Universitaire d’Alger en tant que gardien de football.

D’ailleurs dans la première édition du livre, celle que je possède et avec laquelle je donne la référence des pages des paragraphes que je cite, l’éditeur et la responsable de la publication, la fille de Camus, Catherine ont décidé de mettre sur la page de garde une photo où il apparait avec ses coéquipiers du Racing Universitaire d’Alger en tant que gardien de football.

Dans « le premier homme », il est souvent question de football, comme d’une chose naturelle, essentielle. Pour économiser l’argent, la grand-mère usait de ruses comme celle d’acheter des habits trop grands et « comptait sur la nature pour que la taille de l’enfant rattrape celle du vêtement ». C’était un peu ridicule et pénible pour le petit Albert qui devait affronter les moqueries de ses camarades ; Mais…

« Ces courtes hontes étaient vite oubliées en classe, où Jacques reprenait l’avantage et dans la cour de récréation, où le football était son royaume. »

Page 83

La grand-mère interdisait au petit Jacques de jouer au football, parce que cela abimait les semelles des chaussures. Mais la passion était trop forte et Jacques ne pouvait s’empêcher de jouer. Chaque soir, sa grand-mère inspectait ses semelles et lui flanquait une rossée si elles étaient abîmées. Dans cet extrait, Jacques est déjà au lycée, qui commençait alors en 6ème, le collège n’avait pas encore été créé :

« Si Jacques n’avait pas été si remuant, ce qui compromettait régulièrement son inscription au tableau d’honneur, si Pierre avait mieux mordu au latin, leur triomphe eût été total. Dans tous les cas, encouragés par leurs maîtres, ils étaient respectés. Quant aux jeux, il s’agissait surtout du football, et Jacques découvrit dès les premières récréations ce qui devait être la passion de tant d’années.

Les parties se jouaient à la récréation qui suivait le déjeuner au réfectoire et à celle d’une heure qui séparait, pour les internes, les demi-pensionnaires et les externes surveillés, la dernière classe de 4 heures. A ce moment, une récréation d’une heure permettait aux enfants de manger leur goûter et de se détendre avant l’étude où pendant deux heures, ils pourraient faire leur travail du lendemain.

Pour Jacques, il n’était pas question de goûter. Avec les mordus du football, il se précipitait dans la cour cimentée, encadrée sur les quatre côtés d’arcades à gros piliers (sous lesquelles les forts en thème et les sages se promenaient en bavardant), longée de quatre ou cinq bancs verts, plantée aussi de gros ficus protégés par des grilles de fer. Deux camps se partageaient la cour, les gardiens de but se plaçaient à chaque extrémité entre les piliers, et une grosse balle de caoutchouc mousse était mise au centre. Point d’arbitre, et au premier coup de pied les cris et les courses commençaient.

Pour Jacques, il n’était pas question de goûter. Avec les mordus du football, il se précipitait dans la cour cimentée, encadrée sur les quatre côtés d’arcades à gros piliers (sous lesquelles les forts en thème et les sages se promenaient en bavardant), longée de quatre ou cinq bancs verts, plantée aussi de gros ficus protégés par des grilles de fer. Deux camps se partageaient la cour, les gardiens de but se plaçaient à chaque extrémité entre les piliers, et une grosse balle de caoutchouc mousse était mise au centre. Point d’arbitre, et au premier coup de pied les cris et les courses commençaient.

C’est sur ce terrain que Jacques, qui parlait déjà d’égal à égal avec les meilleurs élèves de la classe, se faisait respecter et aimer aussi des plus mauvais, qui souvent avaient reçu du ciel, faute d’une tête solide, des jambes vigoureuses et un souffle inépuisable. Là, il se séparait pour la première fois de Pierre qui ne jouait pas, bien qu’il fût naturellement adroit : il devenait plus fragile, grandissant plus vite que Jacques, devenant plus blond aussi, comme si la transplantation lui réussissait moins.

Jacques, lui, tardait à grandir, ce qui lui valait les gracieux surnoms de « Rase-mottes » et de « Bas du cul », mais il n’en avait cure et courant éperdument la balle au pied, pour éviter l’un après l’autre un arbre et un adversaire, il se sentait le roi de la cour et de la vie.

Quand le tambour résonnait pour marquer la fin de la récréation et le début de l’étude, il tombait réellement du ciel, arrêté pile sur le ciment, haletant et suant, furieux de la brièveté des heures, puis reprenant peu à peu conscience du moment et se ruant alors de nouveau vers les rangs avec les camarades, essuyant la sueur sur son visage à grand renfort de manches, et pris tout d’un coup de frayeur à la pensée de l’usure des clous à la semelle de ses souliers, qu’il examinait avec angoisse au début de l’étude, essayant d’évaluer la différence d’avec la veille et le brillant des pointes et se rassurant justement sur la difficulté qu’il trouvait à mesurer le degré de l’usure. Sauf lorsque quelque dégât irréparable, semelle ouverte, empeigne coupée ou talon tordu, ne laissait aucun doute sur l’accueil qu’il recevrait en rentrant, et il avalait sa salive le ventre serré, pendant les deux heures d’étude, essayant de racheter sa faute par un travail plus soutenu où, cependant, et malgré tous ses efforts, la peur des coups mettait une distraction fatale. »

Page 205 à 207

Et un peu plus tard, il va jouer au Racing Universitaire d’Alger abrégé en RUA et il envisage même de faire carrière dans le football. Mais ce projet va se fracasser contre le mur de la maladie qui l’assaille. Dans le premier mot du jour de la présente série, je vous donnais le lien vers le documentaire de Georges-Marc Benamou : « Les vies d’Albert Camus » qui parle de sa maladie et de sa vocation qui s’est brutalement arrêtée..

Et un peu plus tard, il va jouer au Racing Universitaire d’Alger abrégé en RUA et il envisage même de faire carrière dans le football. Mais ce projet va se fracasser contre le mur de la maladie qui l’assaille. Dans le premier mot du jour de la présente série, je vous donnais le lien vers le documentaire de Georges-Marc Benamou : « Les vies d’Albert Camus » qui parle de sa maladie et de sa vocation qui s’est brutalement arrêtée..

Michel Onfray qui a écrit un livre sur Camus explique dans un entretien qu’il a donné au <Point>

« Camus découvre sa tuberculose en décembre 1930, il a 17 ans. Avant le diagnostic, il y eut des signes avant-coureurs : fatigue, toux fréquentes, goût de sang dans la bouche, premiers crachats sanguinolents, perte de connaissance. Pupille de la nation, il dispose d’une prise en charge hospitalière et d’une médecine gratuite. Hospitalisations, radiographies, consultations, insufflations, pneumothorax, un cycle existentiel commence, et avec lui un certain type de vision du monde, tragique, doublée d’une philosophie, tragique elle aussi, qui compose avec l’absurdité d’une vie si brève dans un cosmos éternel (…).

On connaît les conséquences de la maladie dans le trajet existentiel de Camus : arrêter ses études au lycée, s’interdire de nager ou de jouer au football, entrer à l’hôpital, découvrir la mort à l’œuvre chez des voisins de lit affligés du même mal, y voir l’annonce de son destin, subir une batterie d’examens, attendre les résultats, supporter un traitement lourd, douter de son efficacité, se savoir condamné à une mort proche, donc à une vie brève, quitter sa mère et l’appartement familial, habiter chez l’oncle boucher, se voir interdire une carrière de professeur de philosophie puis, plus tard, se faire refuser par le bureau militaire auprès duquel il vient pour s’engager dans l’armée française en 1939, passer sa courte vie à guetter les signes d’une rechute, vivre dans sa chair la maladie au quotidien, craindre la syncope entre les bras d’une femme, savoir qu’Éros et Thanatos sont l’envers et l’endroit (…). »

La tuberculose empêchera Camus dans beaucoup de ses projets.

Charles Poncet, ami intime de l’écrivain, lui a un jour demandé qu’est-ce qu’il aurait choisi – si sa santé le lui avait permis – entre le football ou le théâtre. Camus qui avait déjà reçu le prix Nobel de littérature lui a répondu :

« Le football, sans hésitations ».

Vous trouverez cette anecdote <Ici> et <Ici>

Il aurait même dit :

« Il n’y a pas d’endroit où l’homme est plus heureux que dans un stade de football. »

Peut-être que certains seront étonnés de cette constance de Camus par rapport au football. Il faut rappeler cependant qu’en 1960, le football même professionnel n’avait rien à voir avec ce qu’il est devenu aujourd’hui dans sa démesure et sa financiarisation. Pour Camus c’était probablement simplement un jeu qui se pratiquait en équipe.

<1491>