Dans « Le premier Homme » Camus raconte son enfance pauvre dans le quartier Belcourt. Il en raconte les difficultés, il en dit aussi la lumière, la joie, l’amour. Mais il ne cache pas une autre réalité, il a été un enfant battu. Pas une gifle de ci de là, non sévèrement battu avec une cravache, appelé aussi nerf de bœuf.

Le pire de tout cela, c’est que cela apparaissait, à cette époque, à peu près normal. Ce n’était pas de l’éducation, plutôt du dressage.

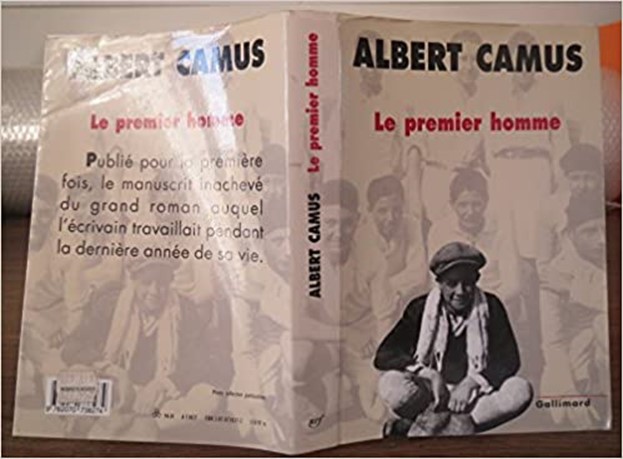

<Ce site> affirme que la grand-mère n’apparaît que dans deux ouvrages de Camus. Sa première œuvre : « L’Envers et l’endroit (1937) » et dans sa dernière œuvre « Le Premier Homme ».

C’est ainsi que dans un brouillon de L’Envers et l’Endroit, Camus présente la situation de sa mère et sa grand-mère.

« Il y avait une fois une femme que la mort de son mari avait rendue pauvre avec deux enfants. Elle avait vécu chez sa mère, également pauvre, avec un frère infirme qui était ouvrier. Elle avait travaillé pour vivre, fait des ménages, et avait remis l’éducation de ses enfants dans les mains de sa mère. Rude, orgueilleuse, dominatrice, celle-ci les éleva à la dure. »

Et il écrit dans autre passage de ce livre :

« Celle-ci fait l’éducation des enfants avec une cravache. Quand elle frappe trop fort, sa fille lui dit: «Ne frappe pas sur la tête.» Parce que ce sont ses enfants, elle les aime bien. »

Avant de revenir au « Premier homme » je voudrais évoquer cette violence qu’on trouvait normal à l’égard des enfants. Notamment par des œuvres de l’esprit, souvent autobiographiques.

La première fois que j’ai lu cette violence, ce fut dans l’œuvre de Jules Vallés.

Jules Vallès (1832-1885) fut un des élus de la Commune de Paris en 1871. Condamné à mort, il devra s’exiler à Londres de 1871 à 1880. Il fut aussi fondateur du journal Le Cri du peuple

Il a écrit une trilogie romanesque largement autobiographique centrée autour d’un personnage que Vallès nomme Jacques Vingtras :

- 1879 : L’Enfant

- 1881 : Le Bachelier

- 1886 : L’Insurgé

Dans mes jeunes années j’ai lu ces trois livres. J’ai été saisi par le début du premier livre « L’enfant » dont le premier chapitre avait pour titre « Ma mère » :

« Ai-je été nourri par ma mère ? Est-ce une paysanne qui m’a donné son lait ? Je n’en sais rien. Quel que soit le sein que j’ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j’étais tout petit : je n’ai pas été dorloté, tapoté, baisotté ; j’ai été beaucoup fouetté.

Ma mère dit qu’il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins ; quand elle n’a pas le temps le matin, c’est pour midi, rarement plus tard que quatre heures. »

Je me souviens aussi de ce très beau film des frères Taviani, « Padre padrone », palme d’or au Festival de Cannes 1977, dans lequel, dans la Sardaigne des années 1940, le petit Gavino est contraint par son père d’abandonner l’école pour garder les animaux et se trouve confronté à la brutalité de son père qui le frappe et le fouette à tout bout de champ. Finalement, grâce au service militaire à l’âge de 21 ans il peut échapper à l’emprise de son père. Il apprend à lire, ce qui est pour lui une révélation (il deviendra linguiste), et en sortant de l’armée, il rejette le rapport de violence imposé par son père.

Mais il n’y pas que les œuvres de l’esprit. La violence dans les familles, Gisèle Halimi la raconte aussi dans son entretien avec Annick Cojean dont j’ai parlé lors du mot du jour hommage à cette grande dame : « J’avais en moi une rage, une force sauvage, je voulais me sauver ». Elle raconte, dans sa fibre féministe, combien elle était choquée, et à juste titre, que les excellents résultats qu’elle ramenait de l’école n’intéressait pas ses parents qui ne s’occupaient que de son frère qui était, au sens de l’école, un cancre. Alors ce paragraphe de l’entretien peut se lire avec le regard féministe, mais aussi avec le regard dont j’use aujourd’hui :

« Fiers ? Ils s’en fichaient. Je rapportais mes bonnes notes dans l’indifférence générale. J’étais l’inessentielle. Toute l’attention était focalisée sur mon frère aîné, l’essentiel, qui passait son temps entre colles, mensonges, zéros pointés et renvois. Ce qui rendait fou mon père, qui hurlait et tabassait mon frère lors de scènes d’une violence insensée. Tout l’espoir de la famille – y compris nous sortir de la pauvreté – reposait sur ce fils aîné pour lequel mes parents étaient prêts à tous les sacrifices. »

« Des scènes d’une violence insensée ! ».

Et Brigitte Bardot ? Elle naît le 28 septembre 1934 rue Viollet, dans le quinzième arrondissement de Paris. France Culture avait consacré une série : « Grandes traversées. » à cette actrice symbole de la libération des sens et du désir. Dans l’émission du 11 août 2020 : <Une très belle enfant> , elle raconte que son père, Louis Bardot dit Pilou, industriel des Usines Bardot à l’origine d’Air Liquide l’a fouettée à la cravache jusqu’à ces 18 ans. Elle raconte, par exemple, que ses parents étant de sortie, elle avait jouée avec sa sœur à cache cache et malencontreusement entrainée une nappe faisant tomber à terre une miniature chinoise qui éclata en mille morceaux. Sa sœur et elle eurent chacune 20 coups de cravaches sur les fesses «administrés par un papa blanc de rage».

Il a fallu attendre la loi du 10 juillet 2019 pour que l’on ajoute à l’article 371-1 du Code civil dans son Livre Ier : « Des personnes », Titre IX : « De l’autorité parentale » Chapitre Ier : « De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » le troisième alinéa que j’ai mis en gras :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Mais il faut savoir que la France, dans un classement mondial, n’est que le 56ème pays à avoir interdit les châtiments corporels.

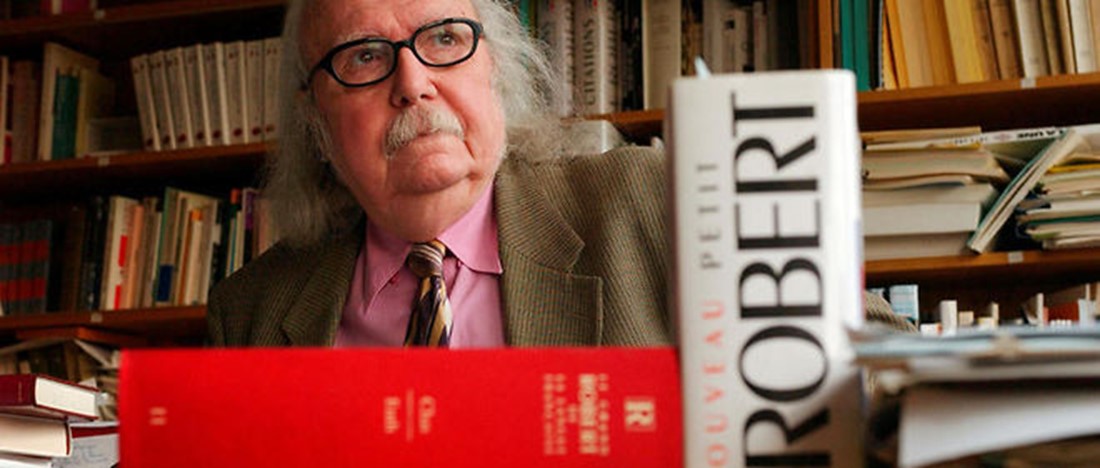

La France est, hélas, toujours en retard dans ce type d’évolution. J’avais dû faire la même réflexion pour l’abolition de la peine de mort lors du mot du jour du 21 octobre 2016 dans lequel j’avais mis en exergue ce constat de Robert Badinter :

« La France n’est pas le pays des droits de l’Homme, elle n’est que le pays de la déclaration des droits de l’Homme »

Dans « Le premier homme » on rentre dans cette révélation, lors d’un premier épisode que raconte Albert Camus. Les enfants jouent sur la plage et oublient l’heure :

« Ils en oubliaient même l’heure, courant de la plage à la mer, séchant sur le sable l’eau salée qui les faisait visqueux, puis lavant dans la mer le sable qui les habillait de gris. Ils couraient, et les martinets avec des cris rapides commençaient de voler plus bas au-dessus des fabriques et de la plage. Le ciel, vidé de la touffeur du jour, devenait plus pur puis verdissait, la lumière se détendait et, de l’autre côté du golfe, la courbe des maisons et de la ville, noyée jusque-là dans une sorte de brume, devenait plus distincte. Il faisait encore jour, mais des lampes s’allumaient déjà en prévision du rapide crépuscule d’Afrique. Pierre, généralement, était le premier à donner le signal : « Il est tard », et aussitôt, c’était la débandade, l’adieu rapide. Jacques avec Joseph et Jean couraient vers leurs maisons sans se soucier des autres. Ils galopaient hors de souffle. La mère de Joseph avait la main leste. Quant à la grand-mère de Jacques… »

Page 55

C’est par ces trois petits points, lourds de menaces qu’Albert Camus entre dans la description de la violence, qu’il révèlera un peu plus loin.

« Mais la grand-mère passait derrière lui, prenait derrière la porte de la salle la cravache grossière, dite nerf de bœuf qui y pendait et lui cinglait les jambes et les fesses de trois ou quatre coups qui le brulaient à hurler.

Un peu plus tard, la bouche et la gorge pleines de larmes, devant son assiette de soupe que l’oncle apitoyé lui avait servie, il se tendait tout entier pour empêcher les larmes de déborder. Et sa mère, après un rapide regard à la grand-mère tournait vers lui le visage qu’il aimait tant : » Mange ta soupe, disait-elle. C’est fini. C’est fini. » C’est alors qu’il se mettait à pleurer. »

Page 56

Le récit est parsemé de ces violences et de la peur psychologique qu’entraîne cette menace permanente.

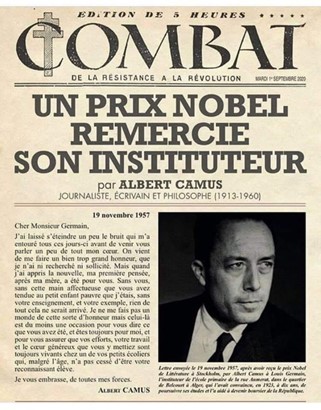

Mais quand je parle de « chose naturelle », c’est vraiment le cas puisque même le « saint laïc », M Germain, était partisan et pratiquant de châtiments corporels à l’égard des élèves. En outre, il accomplissait cette basse besogne dans un cérémonial que je qualifierai de sadique.

Et Camus décrit bien cette « normalité » qui nous semble aujourd’hui totalement anormale :

« Dans l’ensemble, cependant, cette punition était acceptée sans amertume, d’abord parce que presque tous ces enfants étaient battus chez eux et que la correction leur paraissait un mode naturel d’éducation, ensuite parce que l’équité du maitre était absolue, qu’on savait d’avance quelle sorte d’infractions, toujours les mêmes, entrainait la cérémonie expiatoire, et tous ceux qui franchissaient la limite des actions ne relevant que du mauvais point savaient ce qu’ils risquaient, et que la sentence était appliquée aux premiers comme aux derniers avec une égalité chaleureuse. »

Page 143

Cette relation de domination et de violence avec sa grand-mère va finir comme dans « Padre Padrone » par un affrontement entre Jacques et sa grand-mère, au moment où l’enfant se sent suffisamment fort pour stopper le tyran.

« Et en effet, à la rentrée qui suivit, lorsqu’il entra dans la cour de seconde, il n’était plus l’enfant désorienté qui, quatre ans auparavant, avait quitté Belcourt dans le petit matin, chancelant dans ses chaussures cloutées, le cœur serré à l’idée du monde inconnu qui l’attendait, et le regard qu’il posait sur le monde avait perdu un peu d’innocence. Bien des choses d’ailleurs commençaient à ce moment de l’arracher à l’enfant qu’il avait été. Et si, un jour, lui qui avait jusque-là accepté patiemment d’être battu par sa grand-mère comme si cela faisait partie des obligation inévitables d’une vie d’enfant, lui arracha le nerf de bœuf des mains, soudainement fou de violence et de rage et si décidé à frapper cette tête blanche dont les yeux clairs et froids le mettaient hors de lui que la grand-mère le comprit, recula et partit s’enfermer dans sa chambre, gémissant sur le malheur d’avoir élevé des enfants dénaturés mais convaincue déjà qu’elle ne battrait plus jamais Jacques, que jamais plus en effet elle ne le battit, c’est que l’enfant en effet était mort dans cet adolescent maigre et musclé, aux cheveux en broussailles et au regard emporté, qui avait travaillé tout l’été pour rapporter un salaire à la maison, venait d’être nommé gardien de but titulaire de l’équipe du lycée et, trois jours auparavant, avait gouté pour la première fois, défaillant, à la bouche d’une jeune fille. »

Page 252 et 253

Camus ne cache rien de cette violence, de la rudesse et de la tyrannie de sa grand-mère. Mais il relève aussi les qualités qu’il reconnaît à sa grand-mère qui devait avec si peu de moyens nourrir une famille et faire face à la dureté de la vie :

« Droite, dans sa longue robe noire de prophétesse, ignorante et obstinée, elle du moins n’avait jamais connu la résignation. »

page 81

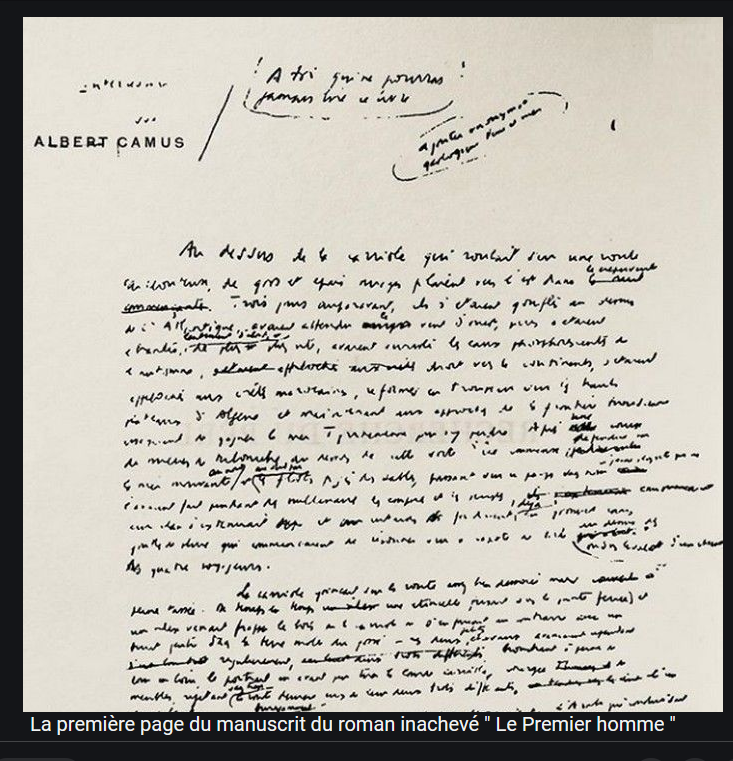

Dans les feuillets qui accompagnaient le manuscrit, il a écrit :

« La grand-mère, tyran, mais elle servait debout à table. »

Feuillet V, page 273

Il l’a décrit même, presque avec de l’humour. Elle avait deux réactions quand on lui annonçait le décès de quelqu’un selon qu’elle l’appréciait ou non :

« Quand on disait de quelqu’un, devant la grand-mère, qu’il était mort : « Bon, disait-elle, il ne pétera plus. » S’il s’agissait de quelqu’un pour qui elle était censée au moins avoir de l’affection : « Le pauvre, disait-elle, il était encore jeune », même si le défunt se trouvait être depuis longtemps dans l’âge de la mort. »

Page 153

Il y eut même quelques rares expressions de tendresse. Ce fut le cas, par exemple, après que M Bernard ait convaincu la grand-mère de l’intelligence de Jacques et de son intérêt comme celui de sa famille de le laisser continuer les études. Il venait de partir après avoir répondu à la grand-mère qui s’inquiétait du coût des heures de préparation au concours de la bourse « Il m’a déjà payé » :

Camus note :

« Il était déjà parti, et la grand-mère prenait Jacques par la main pour remonter à l’appartement, et pour la première fois elle lui serrait la main, très fort, avec une sorte de tendresse désespérée. « Mon petit, disait-elle, mon petit ».»

Page 153

<1488>

A 13h55, à pleine vitesse, la voiture conduite par Michel Gallimard arrête sa course dans un platane situé le long de la nationale 5 et se disloque.

A 13h55, à pleine vitesse, la voiture conduite par Michel Gallimard arrête sa course dans un platane situé le long de la nationale 5 et se disloque.