Le vendredi 18 mars est le 23ème jour de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine

« Le Un Hebdo » qui ne traite que d’un sujet par numéro, a consacré ses quatre derniers numéros à cette guerre.

Dans le numéro 388 du 16 mars : « Jusqu’où la guerre ? » Éric Fottorino commence son réquisitoire par ces mots :

« Images de détresse, de ruines, de cratères vertigineux, de corps sans vie. En contrechamp, Poutine reste droit dans sa lâcheté, violant toutes les règles de la paix sans personne pour le défier autrement qu’avec des mots et des atteintes au portefeuille. Alors, sur qui la population d’Ukraine sacrifiée sous nos yeux peut-elle compter pour que le cauchemar s’arrête, face à un tyran qui fait mine de négocier, mais ne feint jamais de tuer ? Si l’Europe a constitué un front uni de désaveu, de sanctions, de soutien armé aux Ukrainiens, les agressés restent bien seuls pour défendre leur patrie. »

Et il le finit par cette histoire :

« Une dessinatrice ukrainienne, Anna Sarvira, s’étonnait ces jours-ci sur Instagram qu’on lui demande : pourquoi ne pas vous rendre, pour sauver le plus de vies possibles ? Se rendre ?

Jamais, a-t-elle répondu. Poser cette question, c’est ignorer ce que signifie vivre sous le joug russe. « Comme obliger une victime à vivre avec son violeur », dit-elle.»

André Markowicz qui est traducteur des grands écrivains russes, dans son article : <Le plus vil des autocrates> enterre définitivement cette fable que l’Ukraine serait un pays néo nazi, absurdité relayée par tous les français naïfs, sous influence de la propagande poutinienne :

« Oui, il y avait des tensions nationalistes en Ukraine, et oui, l’Ukraine avait adopté des « lois mémorielles » inacceptables, qui punissaient quiconque disait que les nationalistes ukrainiens, pendant la guerre, avaient été alliés aux nazis – ce qu’ils ont été. Mais, aujourd’hui, le jeu démocratique fait que les extrémistes nationalistes, en Ukraine, étaient réduits à 2 ou 3 % du corps électoral (ce qui laisse rêveur quand on regarde les 35 % d’électeurs qui, chez nous, s’apprêtent à voter Zemmour ou Le Pen). Et, oui, ce qui se forgeait en ce moment, en Ukraine, était une société démocratique. Elle se forgeait, très vite, sur un système hérité du soviétisme, sur la corruption, l’incompétence, malgré l’héritage et voisinage catastrophiques de la Russie poutinienne. Et si Poutine est intervenu, ce n’est pas pour « sauver » le Donbass, mais parce qu’il ne pouvait pas admettre la réussite, même partielle, d’une démocratie à ses frontières. »

Et j’ajoute que parce que l’extrême droite était réduite à 3 % du corps électoral, elle n’a pas atteint le seuil nécessaire pour figurer au Parlement. Le Parlement actuel de l’Ukraine est vierge de toute extrême droite.

Mais le rejet le plus fort de ce crime en train de se réaliser n’est-il pas atteint par la dérision et l’ironie que dégage l’article de Robert Solé :

<Le mot de…[Guerre]>

C’est un gros mot, et je vous rappelle que notre président Vladimir Vladimirovitch Poutine (que Dieu le garde !) ne supporte pas les mauvaises manières. Ici, en Russie, qualifier de guerre l’opération militaire spéciale en Ukraine vous conduit directement en prison. Il y a en effet des limites à l’incorrection ! Je dirais même des limites à l’absurdité. Réfléchissez : comment la Russie pourrait-elle faire la guerre à l’Ukraine alors que l’Ukraine fait partie de la Russie ? Un pays peut-il se retourner contre lui-même ?

Il faut faire la guerre, sans cesse, aux mots inexacts. Nos frappes, honteusement qualifiées de bombardements par les agresseurs occidentaux, sont millimétrées. Nos militaires travaillent comme des chirurgiens, des joailliers.

Les nazis au pouvoir à Kiev réclament des couloirs d’évacuation pour les civils qui tentent de fuir leur tyrannie. Le président Poutine, qui est un humaniste, a proposé, lui, des corridors humanitaires. Lesquels ne conduiraient pas ces malheureux réfugiés dans l’enfer occidental, mais bien à l’abri, en Russie ou en Biélorussie. Cela a été scandaleusement refusé.

Avec courage et détermination, malgré le déluge de feu qui s’abat sur eux, nos véhicules motorisés avancent vers Kiev. Les habitants de la ville, qui font le siège des fleuristes, attendent leurs libérateurs avec une excitation grandissante.

Où va s’arrêter l’agression de l’Otan ? Vladimirovitch Poutine (que Dieu le garde à la présidence jusqu’en 2036 !) démontre depuis vingt-cinq ans qu’il est un homme de paix, un pacifiste. Mais si l’on s’obstine à le violenter, je vous le dis : de guerre lasse, il sera contraint de faire la guerre. »

La Russie aujourd’hui, l’Union Soviétique hier et… L’Empire russe avant est une dangereuse récidiviste qui a l’habitude d’attaquer, massacrer et soumettre ses voisins.

En 1863, la Pologne n’existait plus. Elle avait été dépecée entre la Prusse, l’Empire d’Autriche Hongrie et pour sa plus grande part l’Empire Russe. J’avais narré cette histoire lors de la série sur la grande guerre, dans le mot du jour du <15 novembre 2018>

Mais le sentiment national polonais existait même en l’absence d’État et <en janvier 1863>, la nation polonaise s’est révoltée contre le Tsar qui a envoyé son armée écraser la Pologne.

Le rédacteur d’un journal polonais, Alexandre Herzen a écrit à Victor Hugo : « Grand frère, au secours ! Dites le mot de la civilisation. »

Et Victor Hugo a répondu !

Et ce texte, si on remplace Pologne par Ukraine, polonais par ukrainien et Varsovie par Kiev, pourrait quasi être écrit aujourd’hui :

« À L’ARMÉE RUSSE

Soldats russes, redevenez des hommes.

Cette gloire vous est offerte en ce moment, saisissez-la.

Pendant qu’il en est temps encore, écoutez :

Si vous continuez cette guerre sauvage ; si, vous, officiers, qui êtes de nobles cœurs, mais qu’un caprice peut dégrader et jeter en Sibérie ; si, vous, soldats, serfs hier, esclaves aujourd’hui, violemment arrachés à vos mères, à vos fiancées, à vos familles, sujets du knout, maltraités, mal nourris, condamnés pour de longues années et pour un temps indéfini au service militaire, plus dur en Russie que le bagne ailleurs ; si, vous qui êtes des victimes, vous prenez parti contre les victimes ; si, à l’heure sainte où la Pologne vénérable se dresse, à l’heure suprême ou le choix-vous est donné entre Pétersbourg où est le tyran et Varsovie où est la liberté ; si, dans ce conflit décisif, vous méconnaissez votre devoir, votre devoir unique, la fraternité ; si vous faites cause commune contre les Polonais avec le czar, leur bourreau et le vôtre ; si, opprimés, vous n’avez tiré de l’oppression d’autre leçon que de soutenir l’oppresseur ; si de votre malheur vous faites votre honte ; si, vous qui avez l’épée à la main, vous mettez au service du despotisme, monstre lourd et faible qui vous écrase tous, russes aussi bien que polonais, votre force aveugle et dupe ; si, au lieu de vous retourner et de faire face au boucher des nations, vous accablez lâchement, sous la supériorité des armes et du nombre, ces héroïques populations désespérées, réclamant le premier des droits, le droit à la patrie ; si, en plein dix-neuvième siècle, vous consommez l’assassinat de la Pologne, si vous faites cela, sachez-le, hommes de l’armée russe, vous tomberez, ce qui semble impossible, au-dessous même des bandes américaines du sud, et vous soulèverez l’exécration du monde civilisé ! Les crimes de la force sont et restent des crimes ; l’horreur publique est une pénalité.

Soldats russes, inspirez-vous des polonais, ne les combattez pas.

Ce que vous avez devant vous en Pologne, ce n’est pas l’ennemi, c’est l’exemple.

VICTOR HUGO.Hauteville-House, 11 février 1863.

« À l’armée russe » in Œuvres complètes de Victor Hugo, Actes et paroles, II, Pendant l’exil, 1852-1870, Paris, Hetzel et Quantin, 1883, pp. 323-324.

<1670>

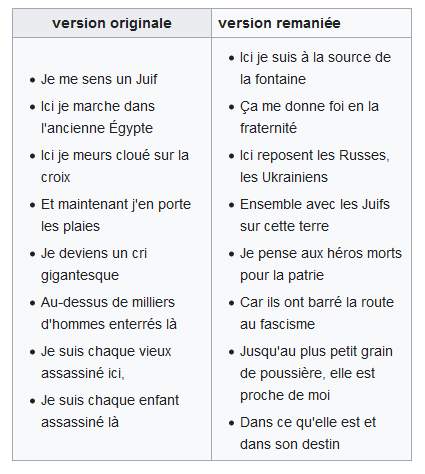

Avant la création de la symphonie, Evtouchenko était sous le feu de fréquentes et violentes attaques pour avoir laissé entendre que seules des victimes juives étaient mortes à Babi Yar et que l’antisémitisme persistait en Union soviétique.

Avant la création de la symphonie, Evtouchenko était sous le feu de fréquentes et violentes attaques pour avoir laissé entendre que seules des victimes juives étaient mortes à Babi Yar et que l’antisémitisme persistait en Union soviétique.

Mais la femme du Seigneur suggère à ce dernier de l’envoyer en apprentissage d’art afin d’en faire son peintre personnel.

Mais la femme du Seigneur suggère à ce dernier de l’envoyer en apprentissage d’art afin d’en faire son peintre personnel.

Véronique Olmi insiste sur le fait que la société d’alors jugeait les gens selon leur hérédité. Si la mère n’était pas une femme digne dans l’ordre moral, l’enfant était suspect.

Véronique Olmi insiste sur le fait que la société d’alors jugeait les gens selon leur hérédité. Si la mère n’était pas une femme digne dans l’ordre moral, l’enfant était suspect.

En tant que citoyen Montreuillois, nous bénéficions de privilèges.

En tant que citoyen Montreuillois, nous bénéficions de privilèges.

« Un des livres emblématiques de cette révolution est le roman intitulé « Atlas Shrugged » […]

« Un des livres emblématiques de cette révolution est le roman intitulé « Atlas Shrugged » […] J’y rapportais que selon une étude de la bibliothèque du Congrès américain et du Book of the month club menée dans les années 1990, ce livre est aux États-Unis le livre le plus influant sur les sondés, après la Bible. C’était le livre de chevet de Ronald Reagan et de ses principaux conseillers.

J’y rapportais que selon une étude de la bibliothèque du Congrès américain et du Book of the month club menée dans les années 1990, ce livre est aux États-Unis le livre le plus influant sur les sondés, après la Bible. C’était le livre de chevet de Ronald Reagan et de ses principaux conseillers. Elle a mis plus de 10 ans pour écrire «

Elle a mis plus de 10 ans pour écrire «  Son avant dernier roman avait été publié en 1943 : « The Fountainhead », publié en français sous le titre « La Source vive » en 1947.

Son avant dernier roman avait été publié en 1943 : « The Fountainhead », publié en français sous le titre « La Source vive » en 1947. En 1964, elle a publié «

En 1964, elle a publié « Elle immigre donc aux États-Unis et bien entendu s’y installe pour le reste de sa vie.

Elle immigre donc aux États-Unis et bien entendu s’y installe pour le reste de sa vie.