Ce vendredi 10 avril 2020, le calendrier grégorien que nous utilisons indique : « Vendredi-Saint »

Dans le récit chrétien, le Vendredi saint est la commémoration religieuse de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ.

Ce jour est férié dans un grand nombre de pays ou de régions dont une partie de la population est chrétienne, en Europe (Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Suisse…), en Amérique (Argentine, Canada, Chili, 12 des 50 États des États-Unis…), en Afrique (Éthiopie, Kenya, Nigéria…) et en Asie (Hong Kong, Inde, Indonésie, Macao…).

C’est également un jour férié pour les départements français du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle.

Il s’agit d’un jour de tristesse et de méditation pour la communauté chrétienne.

Ce jour particulier, probablement continuant à être profondément imprégné de culture chrétienne, j’ai pris l’habitude d’écouter, chaque année, la « Passion selon Saint Matthieu » de Jean-Sébastien Bach.

Le vendredi saint constitue dans la symbolique chrétienne, le temps de l’épreuve, de la souffrance, de la mort.

Nous ne sommes pas en guerre, mais ce temps de la pandémie est un temps de l’épreuve.

C’est pourquoi, il me parait assez naturel de faire lien entre ce que nous vivons et notre calendrier qui se fonde sur notre culture chrétienne et rythme notre temps de vie.

Je partage donc aujourd’hui, cette œuvre monumentale et exceptionnelle de la culture européenne et chrétienne de l’immense compositeur de culture protestante : Jean-Sébastien Bach.

Deux jours après, vendredi saint, il y a Pâques qui pour les chrétiens signifient résurrection.

Mais de la résurrection, j’en ai déjà parlé, dimanche dernier en évoquant la deuxième symphonie de Mahler. Dans cette œuvre, il n’est pas question de la résurrection du Christ, mais elle est cependant profondément imprégnée de culture religieuse chrétienne.

Comme dimanche dernier, je partage d’abord une interprétation de la Passion selon Saint Matthieu :

<Bach : Passion selon Saint Matthieu – Collegium vocale de Gand – Herreweghe>

Et comme dimanche dernier, j’écris :

« La lecture de ce mot du jour peut donc s’arrêter là et basculer vers le visionnage de ce concert. Voici l’essentiel. »

Et puis, la lecture peut aussi continuer, car il y a tant de choses à dire sur ce monument de la culture européenne, de la culture religieuse chrétienne, de la musique occidentale.

1 – Vendredi saint

La Pâque chrétienne est directement issu de la Pessah juive qui commémore la sortie des juifs d’Egypte. Mais l’étonnante Rabbine Delphine Horvilleur narre une autre histoire et parle d’une naissance et en puisant dans l’étymologie des mots hébraiques compare le passage de la mer rouge à la libération du liquide amniotique qui précède l’accouchement. <C’est ici>. Cette histoire juive rencontre l’histoire chrétienne puisque dans ce récit Jésus prépare la fête de Pessah, le jeudi, la veille du vendredi saint, lors de la célèbre <Cène> peint par tant de grands artistes dont Léonard de Vinci.

En 2020 , Pessah est célébré du jeudi 9 avril au jeudi 16 avril. Et la pâque chrétienne est célébré le premier dimanche qui suit la première pleine lune qui suit l’équinoxe de Printemps. Exprimé ainsi, on comprend bien que cette fête s’inscrit dans un calendrier plus ancien, lié à la nature et qui se situe au moment où la durée du jour reprend le dessus sur la durée de la nuit. Ces fêtes ont donc avec une autre symbolique occupé la place de fêtes païennes.

En revanche, il semble que le Vendredi Saint qui commémore la Passion, c’est-à-dire le supplice, la procession et la crucifixion du Christ, ce moment du récit évangélique qui clôt l’aventure « humaine » de Jésus constitue un jour propre au christianisme et qui ne se fonde pas sur une fête issue d’une autre tradition.

Dans la tradition chrétienne, pour rappeler la procession du Christ vers Golgotha, des processions, appelés chemin de croix sont organisés dans de nombreux lieux.

Cette année constitue donc encore une particularité puisque toutes ces processions sont annulées en raison du COVID-19.

Cette année constitue donc encore une particularité puisque toutes ces processions sont annulées en raison du COVID-19.

2 – La crucifixion

La religion chrétienne est une doctrine très compliquée. Rien que le dogme de la Trinité qui révèle un Dieu unique sous trois « formes » différentes semble assez incompréhensible, peut être une prémisse de la mécanique quantique ? Mais que le représentant de Dieu sur terre, le fils de Dieu selon la doctrine, un des membres de la Trinité finisse sa vie terrestre par l’humiliation et la mort réservé aux esclaves dans l’empire romain est plus qu’incompréhensible par les adeptes de toutes les autres religions, impensable.

Pour René Girard, cette crucifixion constitue le sacrifice ultime faisant du Christ le bouc émissaire final et unique qui permet de surmonter la pulsion des sociétés à devoir désigner des boucs émissaires pour surmonter les tensions internes et apporter la paix en leur sein. Tout au long des mots du jour, notamment les derniers je constate que la recherche des boucs émissaires reste un exercice prisé de nos sociétés, qui sont il est vrai post chrétiennes. Harari avait résumé cette tendance par cette formule : « s’il y a un problème, c’est qu’il existe quelqu’un quelque part qui a merdé ».

La langue française réserve le terme de « crucifixion » à l’exécution de Jésus de Nazareth. Cette peine qui est toujours pratiqué en Arabie saoudite même si elle est pratiquée post mortem, avait été sordidement remis dans l’actualité lors de l’épopée sanglante de DAESH, dans ce cas on utilise le mot « crucifiement ».

Pour être exact, « Crucifixion» ne désigne pas seulement le supplice du Christ mais aussi des œuvres d’art qui décrive ce sujet. Et il en existe de nombreux. J’illustre ce mot du jour par la reproduction de certaines d’entre elles, peints par Rembrandt, Raphaël, Zurbaran, Dali.

3 – Le texte de la passion du Christ dans l’évangile selon saint Matthieu

Le récit de la passion selon Saint Matthieu.

Opportunément le journal catholique « La Croix » publie un extrait de La Bible dans la nouvelle traduction Bayard, et cet extrait est le récit de la passion selon saint Matthieu (26,14-27,66), à partir du moment où Judas vend son maître jusqu’au soir de cette journée qui deviendra dans le récit Vendredi Saint.

Et dans ce texte fondateur du christianisme, ce texte que Bach a mis en musique, on lit cela :

« Vint l’aube. L’assemblée des grands prêtres et des anciens du peuple délibéra sur Jésus et sur sa mise à mort. Ligoté, il fut conduit devant le procurateur Pilate, à qui on le livra. […]

Jésus se tenait debout devant le procurateur. Ce dernier l’interrogea : Es-tu vraiment le roi des juifs ?

Tu l’as dit, répondit Jésus, sans répliquer aux accusations des grands prêtres et des anciens.

Pilate insista : N’entends-tu pas tous ces témoignages contre toi ?

Jésus ne répondit rien. Ce silence impressionna fortement le procurateur.

Les jours de fête, ce dernier avait l’habitude de relaxer un prisonnier choisi par la foule.

Les jours de fête, ce dernier avait l’habitude de relaxer un prisonnier choisi par la foule.

Barabbas était alors un prisonnier célèbre. À la foule rassemblée, Pilate demanda : Lequel des deux dois-je relâcher ?

Barabbas ? Ou Jésus, dit le Christ ?

Il savait que c’était par envie que Jésus avait été livré […].

Les chefs et les anciens persuadèrent les foules de réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Le procurateur revint à la charge : Lequel des deux dois-je relâcher, selon vous ?

Des voix s’élevèrent : Barabbas !

Et Pilate : Qu’adviendra-t-il de Jésus, dit le Christ ?

Un cri monta de la foule : Qu’on le crucifie !

Et lui : Mais quel mal a-t-il fait ?

Les cris redoublèrent de fureur : Qu’on le crucifie ! L’agitation allait croissant. On ne peut rien faire, conclut Pilate.

Et prenant de l’eau, sous leurs yeux, il se lava les mains.

Je suis innocent du sang de ce juste, déclara-t-il. Cette affaire ne regarde que vous.

Et tout le peuple répondit : Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.

Barabbas fut remis en liberté. »

L’antisémitisme est aussi dans ce texte, dans ce récit mythique. Le récit des chrétiens qui fait dire au peuple juif « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Ce récit qui a été écrit plus de 30 ans après les faits a peu de probabilité de décrire avec précision ce qui s’est vraiment passé, si cela s’est passé. Si on prend l’hypothèse que ce texte relate une histoire à peu près exacte, on constate qu’il y’a manipulation de la foule par quelques dirigeants, la foule elle-même n’étant qu’une partie du peuple.

Mais le récit qui, pendant des siècles, a été lu, raconté dans les églises, dans les familles, chanté dans les passions parle d’un peuple juif déicide puisque dans la doctrine chrétienne Jésus est fils de Dieu.

Nous sommes au cœur de l’antisémitisme de source religieuse, nous savons qu’il en existe d’autres. J’avais développé ce sujet dans un mot du jour de début 2019 <La haine des juifs>

4 – L’œuvre de Jean-Sébastien Bach : « Die Matthaüs Passion » La Passion selon Saint Matthieu

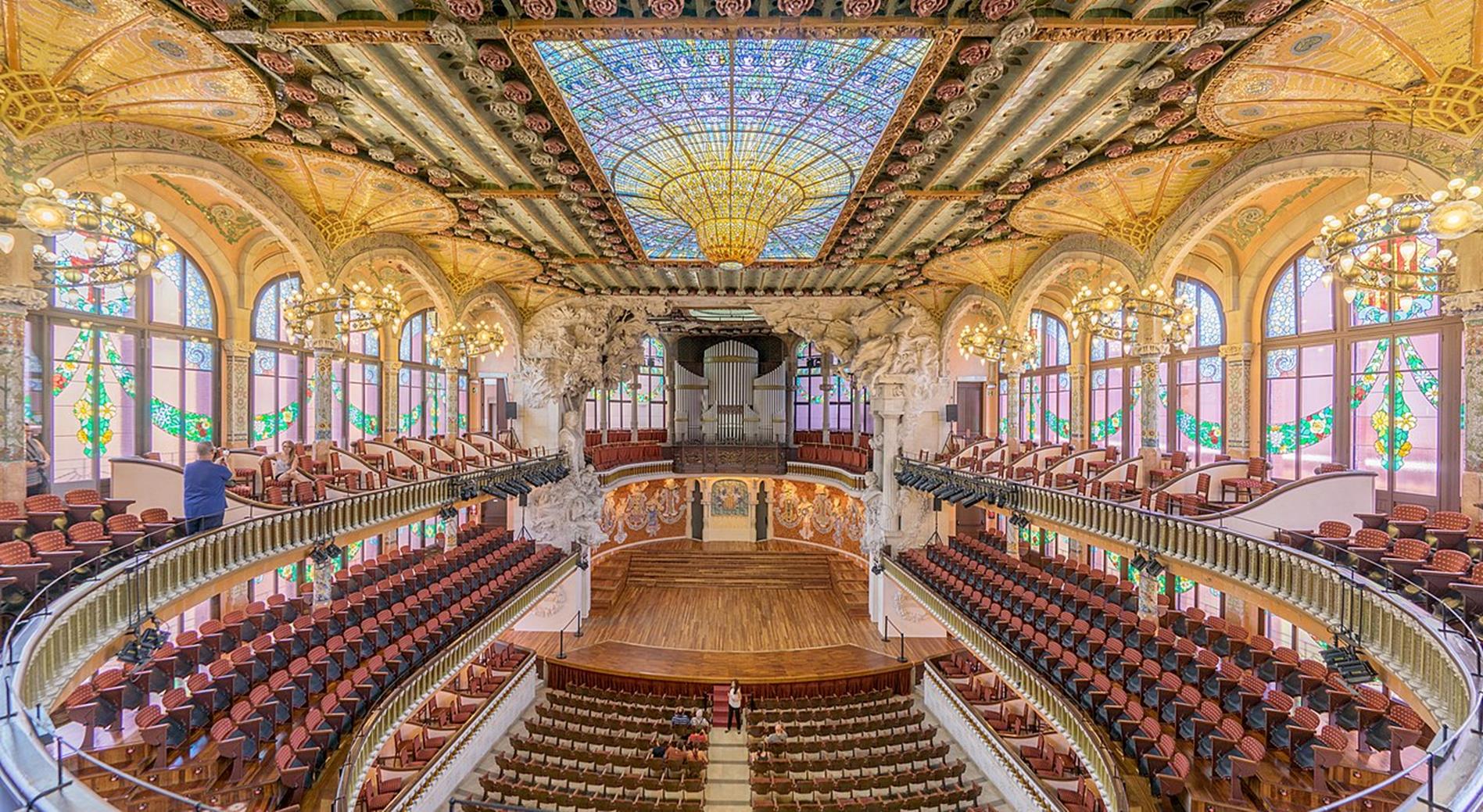

Sans que cette date soit certaine, il semble que La Passion selon saint Matthieu (BWV 244) ait été exécutée probablement pour la première fois le Vendredi saint 1727, c’est-à-dire le 7 avril 1727 dans l’Eglise Saint Thomas de Leipzig, dans cette église où Bach fut le « Kantor » (maître de chapelle) de 1723 jusqu’à sa mort en 1750 et dans laquelle repose sa dépouille depuis 1950. Elle a été remaniée trois fois. La troisième version, définitive, a été créée en 1736.

Tous les deux ans, le vendredi saint, en alternance avec la Passion selon Saint Jean, la Passion selon Saint Matthieu est interprétée dans ce lieu particulier pour la culture musicale occidentale, l’église de Bach. D’ailleurs chaque année, à travers le monde, la Passion selon Saint Matthieu est donnée autour du jour du vendredi saint. Tous les ans, sauf cette année 2020 où le confinement créé par la pandémie du COVID-19 a conduit à annuler toutes ces manifestations, comme le fait remarquer <Libération>

Je ne développerai davantage la présentation de <cette œuvre> qui dure plus de 2 heures 30. Il y a lieu cependant de dire que Bach n’a jamais composé d’opéra, parce que dans un aucun de ses postes cela ne lui a été commandé. En outre, dans son dernier poste à l’église Saint Thomas, l’opéra n’était pas toléré dans l’austère et puritaine Leipzig. Mais les passions qu’il a écrites et particulièrement la « Saint Matthieu » sont en réalité des opéras religieux, même si elles sont données sous forme d’oratorio.

Pour dire la beauté de cette œuvre, je ferai appel, une fois n’est pas coutume à Alain Juppé : dans le livre « Alain Juppé sans masque » son biographe, Dominique Lormier raconte :

« Il faut le voir pour le croire, écrit Anna Cabana : ses yeux se mouillent quand il se met à fredonner les premières notes de son aria préférée de la Passion selon saint Matthieu. Bach lui tire des larmes, à Juppé. De vraies larmes, je peux en témoigner. »

La passion selon saint Matthieu occupe aussi une place très particulière dans l’Histoire de la musique. Pendant longtemps, on ne jouait que la musique des compositeurs vivants. On utilisait des partitions de musiciens morts pour les étudier, pour apprendre la musique, quelquefois s’en inspirer, mais on ne les jouait jamais en public.

Jamais jusqu’à Félix Mendelssohn Bartholdy qui à 20 ans va interpréter cette œuvre près de 80 ans après la mort de Bach :

« A Berlin, le mercredi 11 mars 1829, à 6 heures du soir, par un temps printanier, la salle de la Sing-Akademie résonne des premières notes d’une œuvre qui n’a plus été jouée depuis la mort de son auteur en 1750 : la Passion selon saint Matthieu de Johann Sebastian Bach. La salle, pouvant accueillir entre 800 et 900 spectateurs, est pleine à craquer au point qu’on a dû ouvrir les vestibules et une pièce derrière l’orchestre. Cela n’a pas suffi; il a fallu refuser plus de mille personnes. La famille royale, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III en tête, et de nombreux membres de la cour sont présents. Le tout-Berlin intellectuel et artistique est également là : Schleiermacher, Hegel, Droysen, Heine, Rahel Varnhagen… »

Pour Nikolaus Harnoncourt, cela constitue le début de cette nouvelle manière d’aborder la musique qu’on va appeler classique par la suite et qui est désormais une musique dont on célèbre et joue pour l’essentiel des compositeurs morts.

5 – Interprétation de l’œuvre.

L’interprétation vers laquelle renvoie ce mot du jour est exceptionnelle, d’abord en raison du chef belge : « Philippe Herreweghe »

L’élégance n’est pas la priorité de Philippe Herreweghe, quand il lève ses bras on a presque une impression de maladresse ou encore de la volonté de vouloir communiquer l’incommunicable. Le résultat est exceptionnel.

C’est mon ami Gilbert qui me l’a fait découvrir par un de ses premiers disques.

Et dans nos débuts communs à Paris, à la fin des années 1980, Annie et moi avons appris qu’il donnait des concerts à l’église des blancs manteaux avec son ensemble parisien la Chapelle Royale et son ensemble belge le Collegium vocale de Gand. Nous n’avons alors loupé aucun de ces concerts dans cette église.

Depuis, j’ai acheté tous les disques qu’il a réalisé et dans lesquels il interprète Bach.

J’en ai beaucoup d’autres, mais pas tous ses disques.

Mais tous les Bach et même quand il a enregistré trois fois la Messe en si, trois fois la passion selon saint Jean et pour l’instant deux fois la passion selon saint Matthieu mais on attend une troisième bientôt, j’ai acheté toutes les versions.

Et bien sûr quand il vient à Lyon, nous y allons aussi.

Dans la version proposée, il est bien sur accompagné de son remarquable ensemble du Collegium vocale de Gand mais aussi de chanteurs exceptionnels : l’évangéliste Christoph Prégardien, les deux sopranos, Dorothée Mields et Hana Blažíková,, la somptueuse basse Stephan Mac Leod. Une interprétation tout simplement exceptionnelle.

<Bach : Passion selon Saint Matthieu – Collegium vocale de Gand – Herreweghe>

<1393>