« Et je dis aux femmes trois choses : votre indépendance économique est la clé de votre libération. Ne laissez rien passer dans les gestes, le langage, les situations, qui attentent à votre dignité. Ne vous résignez jamais !»

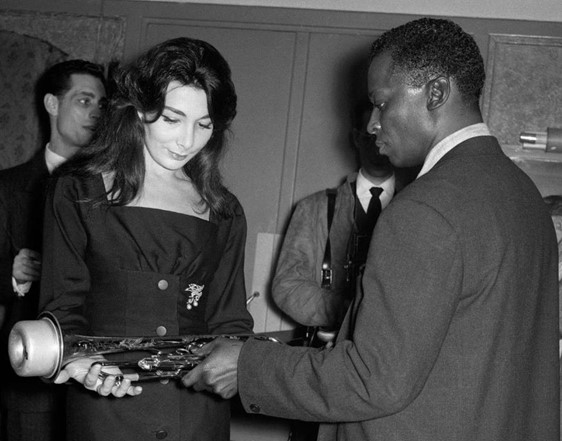

Gisèle Halimi

Le Président de la République a célébré, au Panthéon, les 150 ans de la proclamation de la république, le 4 septembre 1870. Depuis, nous sommes en République.

En Histoire, les choses sont toujours vraies à peu près, disait le grand Historien Fernand Braudel.

En Histoire, les choses sont toujours vraies à peu près, disait le grand Historien Fernand Braudel.

Entre le 10 juillet 1940 et le 20 août 1944, durant l’occupation de la France par l’Allemagne nazie, un autre régime politique a assuré le gouvernement de la France. Son siège était à Vichy et le chef de l’État était le Maréchal Pétain. En effet, après le vote des pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain, le 10 juillet 1940, par l’Assemblée nationale (réunion de la Chambre des députés et du Sénat), la mention « République française » disparaît des actes officiels ; le régime est dès lors désigné sous le nom d’«État français ».

Sous la présidence du Général de Gaulle, le Gouvernement provisoire de la République française proclama, par son ordonnance du 9 août 1944, toujours en vigueur, relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, la permanence en droit de la République française et nia toute légitimité au gouvernement de Vichy et de ses actes.

C’est ainsi que grâce au récit national, nous sommes en République depuis le 4 septembre 1870, sans interruption. C’est à cela que sert un récit national, raconter les faits de manière à ce que l’histoire soit conforme à ce que l’on souhaite.

Pour fêter ces 150 ans, le Président de la République a prononcé un discours que vous trouverez derrière <ce lien>.

Il est possible que j’y revienne plus longuement, mais aujourd’hui je vais m’arrêter à une phrase du discours qui m’a touché :

« Comment ne pas évoquer Gisèle HALIMI, disparue cet été. De sa chère Tunisie, à notre Assemblée nationale, des prétoires, des hémicycles, de plaidoyers en manifestes, celle qui était née Zeiza TAÏEB, plaida pour l’émancipation des peuples et fit faire des bonds de géant à la cause des femmes. »

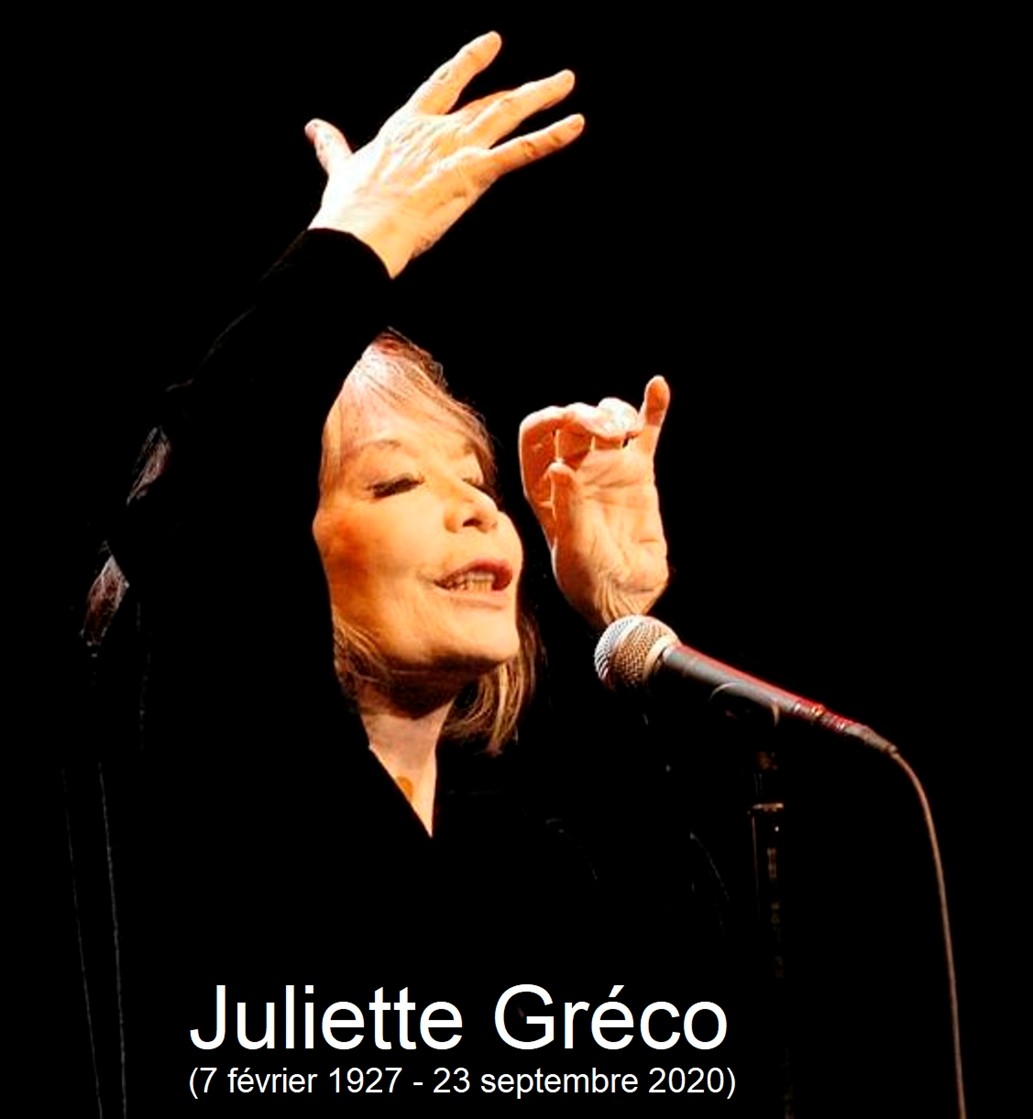

Gisèle Halimi nous a quitté pendant cet été, le 28 juillet 2020 à 93 ans.

Cette avocate, cette grande Dame, cette combattante a été tout au long de sa vie du bon côté, c’est au moins ce que je crois.

C’était le combat du féminisme et c’était le combat de la liberté.

Elle a raconté que ce combat venait de loin.

Elle a raconté que ce combat venait de loin.

Elle est née en 1927 près de Tunis dans une famille modeste d’une mère séfarade et d’un père d’origine berbère. Ses parents voulaient un fils. Sa mère marqua toujours sa préférence pour ses fils.

Et sa première révolte fut au sein de sa famille contre l’obligation faite aux filles de servir les hommes à table, y compris ses frères, et contre l’obligation de se consacrer à des tâches ménagères dont ses frères sont dispensés. C’est pourquoi à l’âge de treize ans, elle entame une grève de la faim afin de ne plus avoir à faire le lit de son frère. Au bout de trois jours, ses parents cèdent et elle écrit dans son journal intime de l’époque :

« Aujourd’hui j’ai gagné mon premier petit bout de liberté »

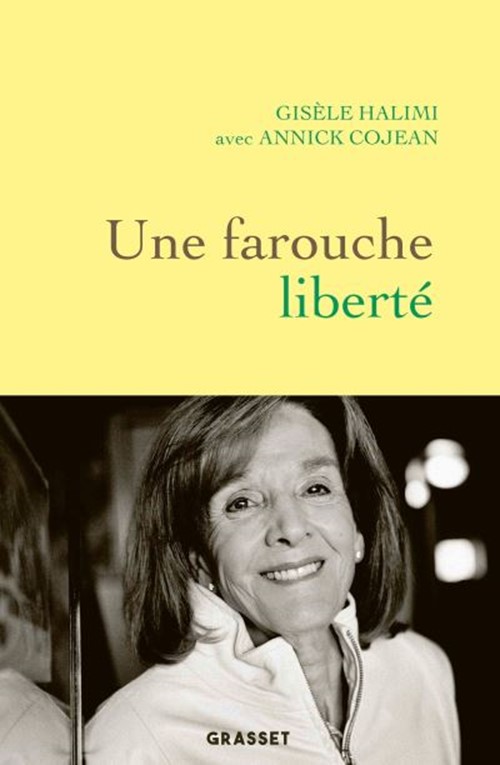

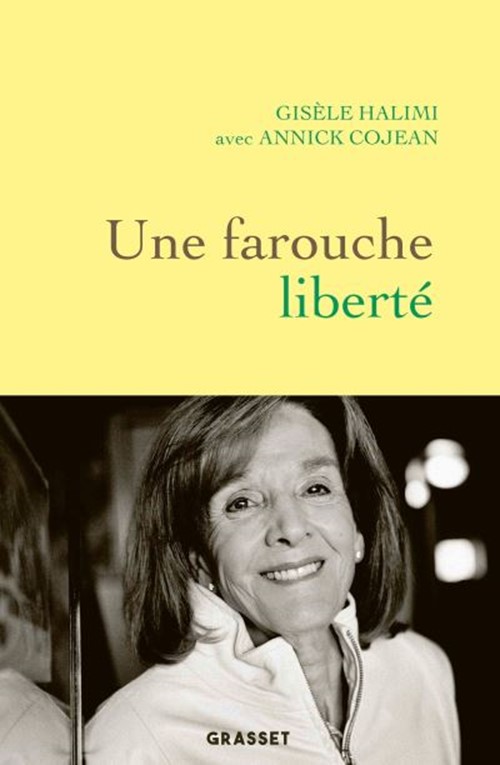

Dans ses derniers mois, elle a eu la force d’écrire avec la journaliste Annick Cojean, ses mémoires qui ont parues le 19 août : « Une farouche liberté »

Annick Cojean qui avait publié dans le Monde, le 22 septembre 2019, une longue interview de Gisèle Halimi : « J’avais en moi une rage, une force sauvage, je voulais me sauver »

Elle a embrassé la carrière d’avocate :

« Avocate pour se défendre et pour défendre. Avocate parce que l’injustice lui est « physiquement intolérable ». Avocate parce que, femme, elle est depuis le début dans le camp des faibles et des opprimés. Avocate « irrespectueuse », comme elle aime à se définir, parce que l’ordre établi est à bousculer et que la loi doit parfois être changée. Enfin parce que « ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience », comme l’écrit René Char, qu’elle cite volontiers. »

Dalloz qui est la référence pour toutes celles et ceux qui ont étudié le Droit en France lui a rendu un long hommage dans son journal <Dalloz actualité> par la plume de Dominique de la Garanderie, avocate, ancien bâtonnier de Paris.

Et cet hommage commence ainsi :

« La défense, jusqu’au bout, quoi qu’il en coûte. La défense, d’abord pour des hommes et des femmes, la défense qui est leur droit. La défense, pour gagner, mais aussi la défense qui fait douter des aptitudes à défendre. La défense pour la justice, la défense contre la loi.

Sa vocation peut être née d’un profond sentiment d’injustice qui l’a conduite à faire la grève de la faim à 10 ans pour protester et lutter contre un asservissement à l’égard de ses frères.

Sa vocation peut être née de l’assimilation des principes républicains de liberté, égalité et fraternité.

Sa vocation peut être née du refus de l’organisation de la société de la première moitié du XXe siècle et d’une mère ancrée dans les principes les plus traditionnels.

Gisèle Halimi était avocate.

La nécessité de l’indépendance, l’évidence de la recherche de justice, la volonté d’agir, la rage de convaincre ont été des moteurs au service d’une intelligence hors du commun et d’une détermination à toute épreuve. Elle devait être avocate. »

Et quelle avocate !

Et quelle avocate !

Mais dans l’interview d’Annick Cojean, elle revient sur les racines de sa colère, de sa soif de justice dans ce qu’elle a vécu et compris dans sa jeunesse :

« Ma grand-mère, ma mère et moi avons vécu comme ça ; alors toi aussi ! », me disait ma mère, Fritna, faisant du mariage et de la sujétion à un homme mon horizon ultime. Cela impliquait de me mettre au service des hommes de la famille, de servir mes frères à table et de faire leur lit, le ménage et la vaisselle. Je trouvais cela stupéfiant. Pourquoi ? Au nom de quoi ? Avant même la révolte, je ressentais une immense perplexité. Pourquoi cette différence ? Elle n’avait selon moi aucun fondement ni aucun sens. […] Tout était déjà là. Et ce récit, entendu dès mon plus jeune âge, m’a tout de suite fait comprendre la malédiction d’être née femme. C’est l’histoire de mon père Edouard, si consterné en apprenant que sa femme avait mis au monde une petite fille, qu’il a nié ma naissance pendant près de trois semaines ! Aux amis qui venaient aux nouvelles, il affirmait : « Non, Fritna n’a pas encore accouché. Bientôt, bientôt… » Il a fini par s’habituer à l’idée de la catastrophe – après tout, l’honneur était sauf, il avait déjà un fils aîné –, et nous nous sommes beaucoup aimés. Mais tout, dans mon enfance, était fait pour me rappeler que je n’étais qu’une femme, un être éminemment inférieur. […] « C’est pas juste !, disais-je constamment. C’est pas juste ! » Mon père s’énervait : « Tu n’as que ce mot-là à la bouche ! » C’est vrai. Je l’ai eu toute ma vie. Et il est indéniable que mon féminisme et mon besoin de corriger les injustices sont ancrés dans cette révolte initiale. »

Dans la jeunesse de Gisèle, le combat féministe premier était contre les mères. D’ailleurs elle aimait profondément son père, avec sa mère c’était beaucoup plus compliqué :

« Elle me pensait anormale. Quelque chose ne tournait pas rond chez sa fille pour qu’elle refuse ainsi sa condition de fille. Elle-même avait été mariée à 16 ans, selon la norme en Tunisie, avait ensuite enfanté tous les deux ans, et entendait bien que je poursuive la tradition. Le jour où j’ai eu mes règles, elle m’a d’ailleurs prévenue : « Maintenant, c’est fini !

– Qu’est-ce qui est fini ?

– Tu ne joues plus du tout avec les garçons. »

J’étais sidérée. Moi qui jouais au foot avec eux, courais pieds nus dans les rues, nageais à perte de souffle avec une bande de copains, j’aurais dû tout arrêter ? « Mais pourquoi ?

– C’est comme ça ! »

Là encore, quelle injustice ! De quoi étais-je coupable ? Quand j’avais 16 ans, elle a tenté de me marier à un riche marchand d’huile de 35 ans. « Il a trois voitures ! », répétait-elle, tel l’Harpagon de L’Avare répétant « sans dot ! ». »

Son premier combat fut pourtant celui de la décolonisation et de la résistance. Elle deviendra l’amie d’Habib Bourguiba dont elle dit :

« Voilà un visionnaire qui avait compris que l’inclusion des femmes était gage de progrès. »

Puis sa mission d’avocat auprès des militants de la cause algérienne l’a conduit aussi à demander la grâce de ses clients auprès du Président de la République, d’abord René Coty, puis le Général de Gaulle. Et c’est lors d’une telle démarche qu’a eu lieu cet échange célèbre :

« Le 12 mai 1959, à la suite du grand procès d’El Halia en Algérie [en août 1955, des insurgés algériens tuèrent une trentaine d’Européens dans le village d’El Halia]. Et croyez-moi, c’était autre chose ! Quand il m’est apparu, il m’a semblé gigantesque. Il m’a tendu la main en me toisant. Et, de sa voix rocailleuse, il a lancé : « Bonjour madame » Il a marqué un temps. « Madame… ou mademoiselle ? » Je n’ai pas aimé. Mais alors pas du tout ! Ma vie personnelle ne le regardait pas. J’ai répondu en le regardant bien droit : « Appelez-moi maître, monsieur le Président ! » Il a senti que j’étais froissée et il a accentué sa courtoisie : « Veuillez entrer, je vous prie, maître. Asseyez-vous je vous prie, maître. Je vous écoute, maître. »

« Le 12 mai 1959, à la suite du grand procès d’El Halia en Algérie [en août 1955, des insurgés algériens tuèrent une trentaine d’Européens dans le village d’El Halia]. Et croyez-moi, c’était autre chose ! Quand il m’est apparu, il m’a semblé gigantesque. Il m’a tendu la main en me toisant. Et, de sa voix rocailleuse, il a lancé : « Bonjour madame » Il a marqué un temps. « Madame… ou mademoiselle ? » Je n’ai pas aimé. Mais alors pas du tout ! Ma vie personnelle ne le regardait pas. J’ai répondu en le regardant bien droit : « Appelez-moi maître, monsieur le Président ! » Il a senti que j’étais froissée et il a accentué sa courtoisie : « Veuillez entrer, je vous prie, maître. Asseyez-vous je vous prie, maître. Je vous écoute, maître. »

Elle raconte que De Gaulle connaissait parfaitement le dossier. Il accorda la grâce.

Son combat pour l’indépendance de l’Algérie fut encore une magnifique manifestation de courage :

« Oui, et j’étais assurément considérée comme une « traîtresse à la France » par les militaires et tenants de l’Algérie française. Il y avait des crachats, des huées, des insultes et des coups à l’arrivée au tribunal. Des coups de fil nocturnes – « tu ferais mieux de t’occuper de tes gosses, salope ! », des menaces de plastiquage de mon appartement et des petits cercueils envoyés par la poste. Je n’y ai longtemps vu que gesticulations et tentatives d’intimidation, jusqu’à l’assassinat, à Alger, de deux confrères très proches, puis la réception, en 1961, d’un papier à en-tête de l’OAS [Organisation de l’armée secrète, pour le maintien de la France en Algérie] qui annonçait ma condamnation à mort en donnant ordre à chaque militant de m’abattre « immédiatement » et « en tous lieux ». Je n’ai jamais eu peur. Sauf une nuit, au centre de torture du Casino de la Corniche, à Alger, où l’on m’avait jetée et où j’ai pensé avec culpabilité à mes fils de 3 et 6 ans, m’attendant à être exécutée. »

Et puis il y eut les combats féministes pour défendre «Djamila Boupacha » jeune militante du FLN qui avait avorté après avoir été violée et torturée par les militaires français.

Et puis le célèbre procès de Bobigny dans lequel .Marie-Claire Chevalier, 17 ans, était aussi poursuivie pour avoir avorté après un viol.

Richard Berry avait fait un spectacle qu’il a appelé « Plaidoiries » et dans lequel il mettait en scène 5 plaidoiries d’avocat dont celui de Maître Halimi dans ce procès de Bobigny.

Richard Berry dit : « Grâce à sa plaidoirie, Gisèle Halimi a changé la vie des femmes » et ajoute :

« Cette plaidoirie a une dimension particulière, d’abord parce qu’elle a eu une effet absolument extraordinaire sur la loi et sur la société », […] Je suis porté par ce texte, peut-être parce que j’ai trois filles et que je me sens donc concerné par cette forme d’oppression que les femmes ont subi, et que sans Gisèle Halimi elles continueraient peut-être de subir », prophétise Richard Berry. « Sans Gisèle Halimi, Simone Veil n’aurait peut-être pas fait passer sa loi, et ne serait peut-être pas enterrée au Panthéon. »

Et en 1971, elle est la seule avocate qui signe le manifeste des 343 femmes proclamant avoir avorté a lancé un sacré pavé dans la mare. Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Catherine Deneuve, Delphine Seyrig…

Elle explique :

« Et moi ! J’avais tenu à le signer malgré ma profession d’avocate et le blâme probable qui en résulterait. Car j’avais moi aussi, à 19 ans, connu la plus profonde détresse après un avortement réalisé par un jeune médecin sadique, un monstre, qui avait fait un curetage à vif en disant : « Comme ça, tu ne recommenceras pas. » J’ai beaucoup pleuré cette nuit-là, avec le sentiment qu’on m’avait torturée pour sanctionner ma liberté de femme et me rappeler que je dépendais des hommes. Mais je ne regrettais pas. La biologie m’avait tendu un piège. Je l’avais déjoué. Je voulais vivre en harmonie avec mon corps, pas sous son diktat. »

Elle revient aussi sur sa relation avec Simone Veil :

Elle revient aussi sur sa relation avec Simone Veil :

« On s’aimait beaucoup. J’ai longuement travaillé avec elle et j’ai vu grandir son féminisme. Elle m’invitait à déjeuner chez elle et n’hésitait pas à chasser son mari pour qu’on puisse papoter tranquillement : « Antoine, tu nous gênes ! » Ou bien elle m’emmenait en virée dans sa voiture avec chauffeur à la recherche d’un bistrot, moche et bien planqué, où elle pourrait fumer sans être reconnue… car elle était alors ministre de la santé. On buvait un verre de vin et on s’amusait en passant en revue le gouvernement ou en évoquant nos maris et nos fils. »

Et elle finit cet entretien par cet appel :

« Je suis encore surprise que les injustices faites aux femmes ne suscitent pas une révolte générale. […]

[Il faut] La sororité ! Depuis toujours ! La solidarité ! Quand les femmes comprendront-elles que leur union leur donnerait une force fabuleuse ? Désunies, elles sont vulnérables. Mais, ensemble, elles représentent une force de création extraordinaire. Une force capable de chambouler le monde, sa culture, son organisation, en le rendant plus harmonieux. Les femmes sont folles de ne pas se faire confiance, et les hommes sont fous de se priver de leur apport. J’attends toujours la grande révolution des mentalités. Et je dis aux femmes trois choses : votre indépendance économique est la clé de votre libération. Ne laissez rien passer dans les gestes, le langage, les situations, qui attentent à votre dignité. Ne vous résignez jamais ! »

Elle gagnera aussi le combat pour criminaliser le viol, il faut la regarder défendre calmement et avec autorité ses arguments : < en 1977, le combat de Gisèle Halimi pour criminaliser le viol>

Ce fut une très grande Dame, un bel être humain.

Je pense, comme d’autres, que sa place est au Panthéon.

Car quand on fait le récit national, il est important de savoir ce que l’on met en avant, quels sont celles et ceux qui ont mené les combats qui honorent toute l’humanité.

Gisèle Halimi a mené ces combats-là et c’est pourquoi notre Récit national serait plus humaniste s’il lui faisait toute la place qu’elle mérite.

<1468>

Ainsi, dans ma vie professionnelle j’ai souvent utilisé pour convaincre les collègues d’accepter de sortir de comportements un peu trop individualistes pour manifester un esprit de meilleure coopération, ce proverbe africain :

Ainsi, dans ma vie professionnelle j’ai souvent utilisé pour convaincre les collègues d’accepter de sortir de comportements un peu trop individualistes pour manifester un esprit de meilleure coopération, ce proverbe africain :

Et quelle avocate !

Et quelle avocate !