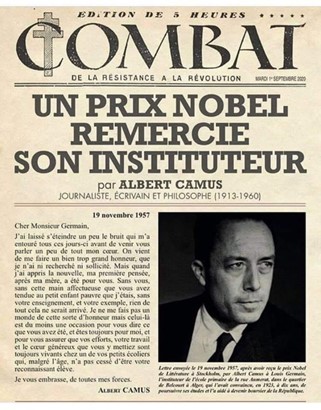

Albert Camus était orphelin de père, mais il a rencontré des hommes qui ont joué un rôle considérable dans son développement et qui ont un peu rempli ce manque.

Et celui qui a probablement était le plus important fut son instituteur : M Germain et qui dans le livre porte le nom de « Monsieur Bernard ».

Et c’est pourquoi, immédiatement après avoir reçu le Prix Nobel de littérature, il lui a écrit la fameuse lettre qui est devenue tellement célèbre.

Mais je ne m’arrêterai pas sur cette lettre puisqu’elle a déjà fait l’objet du mot du jour du <6 octobre 2017> :

« Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé »

Camus raconte l’école dans laquelle officiait Monsieur Bernard et où son ami Pierre et lui obtenaient les premières places. Et il brosse un portrait de son instituteur :

« Ensuite c’était la classe. Avec M. Bernard, cette classe était constamment intéressante pour la simple raison qu’il aimait passionnément son métier. Au-dehors, le soleil pouvait hurler sur les murs fauves pendant que la chaleur crépitait dans la salle elle-même pourtant plongée dans l’ombre des stores à grosses rayures jaunes et blanches. La pluie pouvait aussi bien tomber comme elle le fait en Algérie, en cataractes interminables, faisant de la rue un puits sombre et humide, la classe était à peine distraite. Seules les mouches par temps d’orage détournaient parfois l’attention des enfants. Elles étaient capturées et atterrissaient dans les encriers, où elles commençaient une mort hideuse, noyées dans les boues violettes qui emplissaient les petits encriers de porcelaine à tronc conique qu’on fichait dans les trous de la table. Mais la méthode de M. Bernard, qui consistait à ne rien céder sur la conduite et à rendre au contraire vivant et amusant son enseignement, triomphait même des mouches. Il savait toujours tirer au bon moment de son armoire aux trésors la collection de minéraux, l’herbier, les papillons et les insectes naturalisés, les cartes, qui réveillaient l’intérêt fléchissant de ses élèves. »

Page135 & 136

Avec M. Bernard, cette classe était constamment intéressante !

Et pour agrémenter sa classe, M Bernard se débrouille pour disposer d’outils qu’il est seul à posséder dans ce lieu, comme « La lanterne magique » qui est l’ancêtre des appareils de projection et particulièrement du projecteur de diapositives. Elle permettait de projeter des images peintes sur des plaques de verre à travers un objectif, via la lumière d’une chandelle ou d’une lampe à huile.

Et pour agrémenter sa classe, M Bernard se débrouille pour disposer d’outils qu’il est seul à posséder dans ce lieu, comme « La lanterne magique » qui est l’ancêtre des appareils de projection et particulièrement du projecteur de diapositives. Elle permettait de projeter des images peintes sur des plaques de verre à travers un objectif, via la lumière d’une chandelle ou d’une lampe à huile.

« Il était le seul dans l’école à avoir obtenu une lanterne magique et, deux fois par mois, il faisait des projections sur des sujets d’histoire naturelle ou de géographie. »

Page 136

Cette école là savait nourrir l’intelligence des enfants qui avaient faim de découvertes et qui aimaient apprendre à apprendre

« Non, l’école ne leur fournissait pas seulement une évasion à la vie de famille. Dans la classe de M. Bernard du moins, elle nourrissait en eux une faim plus essentielle encore à l’enfant qu’à l’homme et qui est la faim de la découverte. Dans les autres classes, on leur apprenait sans doute beaucoup de choses, mais un peu comme on gave les oies. On leur présentait une nourriture toute faite en les priant de vouloir bien l’avaler. »

Page 138

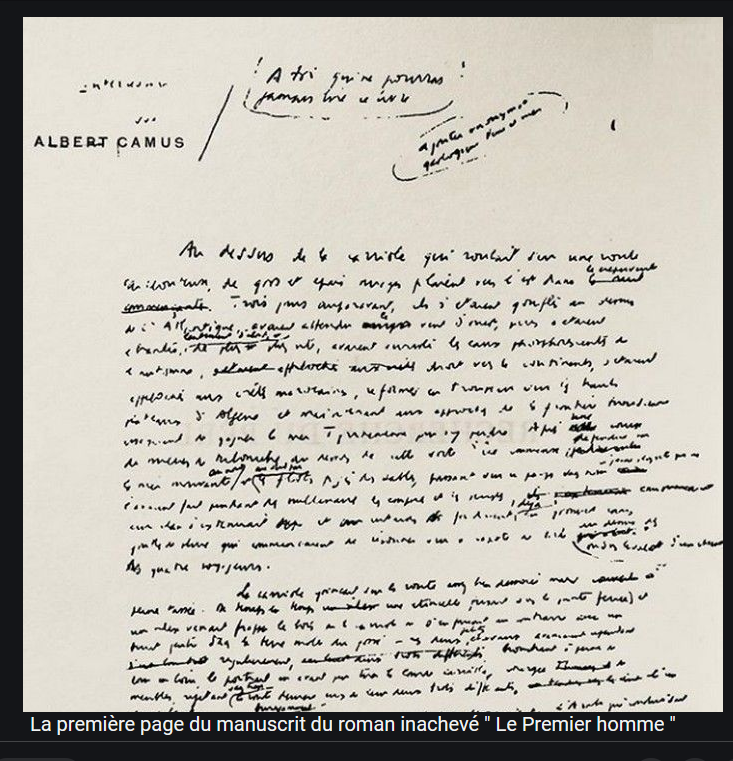

Et en continuant immédiatement ce paragraphe, la plume de Camus dérape sur ce manuscrit et n’utilise plus le nom de Monsieur Bernard, mais écrit le vrai nom de son instituteur :

« Dans la classe de M. Germain, pour la première fois ils sentaient qu’ils existaient et qu’ils étaient l’objet de la plus haute considération : on les jugeait dignes de découvrir le monde. Et même leur maître ne se vouait pas seulement à leur apprendre ce qu’il était payé pour leur enseigner, il les accueillait avec simplicité dans sa vie personnelle, il la vivait avec eux, leur racontant son enfance et l’histoire d’enfants qu’il avait connus, leur exposait ses points de vue, non point ses idées, car il était par exemple anticlérical comme beaucoup de ses confrères et n’avait jamais en classe un seul mot contre la religion, ni contre rien de ce qui pouvait être l’objet d’un choix ou d’une conviction, mais il n’en condamnait qu’avec plus de force ce qui ne souffrait pas de discussion, le vol, la délation, l’indélicatesse, la malpropreté (…) »

Il est question de dignité ici, d’intelligence et de respect. Camus insiste aussi sur le strict respect de la neutralité laïque devant les religions bien que M Germain fut anticlérical.

Un épisode est particulièrement émouvant dans le récit que fait Albert Camus :

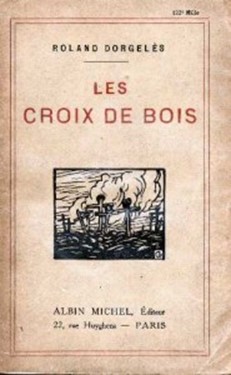

Mais surtout il leur parlait de la guerre encore toute proche et qu’il avait faite pendant quatre ans, des souffrances des soldats, de leur courage, de leur patience et du bonheur de l’armistice. À la fin de chaque trimestre, avant de les renvoyer en vacances, et de temps en temps, quand l’emploi du temps le lui permettait, il avait pris l’habitude de leur lire de longs extraits des Croix de bois de Dorgelès. […] Lui et Pierre attendaient chaque lecture avec une impatience chaque fois plus grande »

Page 139

Le jeune Camus découvre la vie au front, la Première Guerre Mondiale, les tranchées, le monde dans lequel son père a perdu la vie, sans en être pleinement conscient :

Le jeune Camus découvre la vie au front, la Première Guerre Mondiale, les tranchées, le monde dans lequel son père a perdu la vie, sans en être pleinement conscient :

« Pour Jacques, ces lectures lui ouvraient encore les portes de l’exotisme, mais d’un exotisme où la peur et le malheur rôdaient, bien qu’il ne fît jamais de rapprochement, sinon théorique, avec le père qu’il n’avait pas connu. »

Mais l’émotion le rattrape et lui fait probablement comprendre ce qui échappe à sa raison :

« Et le jour, à la fin de l’année, où, parvenu à la fin du livre, M. Bernard lut d’une voix plus sourde la mort de D., lorsqu’il referma le livre en silence, confronté avec son émotion et ses souvenirs, pour lever ensuite les yeux sur sa classe plongée dans la stupeur et le silence, il vit Jacques au premier rang qui le regardait fixement, le visage couvert de larmes, secoué de sanglots interminables, qui semblaient ne devoir jamais s’arrêter. « Allons petit, allons petit », dit M. Bernard d’une voix à peine perceptible, et il se leva pour aller ranger son livre dans l’armoire, le dos à la classe. ».

Page 140

M Germain a aussi fait la guerre 14-18 et il lisait probablement avec beaucoup d’émotion ce récit qu’il avait vécu dans sa chair et son corps.

Et Camus raconte dans « Le premier homme » une visite qu’il fit à son ancien instituteur alors qu’il avait plus de quarante ans et qu’il avait déjà écrit de nombreux livres devenant ainsi célèbre. Au milieu de la conversation il se passe ceci :

« « Attends, petit », dit M Bernard. Il se leva péniblement […] et il fourragea dans un tiroir, le referma, en ouvrit un autre, en tira quelque chose. « Tiens, dit-il, c’est pour toi. Jacques reçut un livre couvert de papier brun d’épicerie et sans inscription sur la couverture. Avant même de l’ouvrir, il sut que c’était Les Croix de Bois, l’exemplaire même sur lequel M. Bernard faisait la lecture en classe. Non, Non, dit-il, c’est… » Il voulait dire : c’est trop beau. Il ne trouvait pas les mots. M Bernard hochait sa vieille tête. « Tu as pleuré le dernier jour, tu te souviens, Depuis ce jour ce livre t’appartient. »

Page 141

Voilà cette relation toute particulière que M Germain a noué avec ses jeunes élèves et Albert Camus en particulier.

Mais pour que cette phrase : « Sans vous […] rien de tout cela ne serait arrivé » prenne toute sa consistance il fallait encore plus. M. Bernard va proposer à ses meilleurs élèves dont Jacques et Pierre de les présenter à la bourse des lycées et collèges, seul moyen pour ces pauvres de poursuivre des études :

Mais pour que cette phrase : « Sans vous […] rien de tout cela ne serait arrivé » prenne toute sa consistance il fallait encore plus. M. Bernard va proposer à ses meilleurs élèves dont Jacques et Pierre de les présenter à la bourse des lycées et collèges, seul moyen pour ces pauvres de poursuivre des études :

« Le lycée vous ouvre toutes les portes. Et j’aime mieux que ce soit des garçons pauvres comme vous qui entrent par ces portes. Mais pour ça, j’ai besoin de l’autorisation de vos parents. Trottez. »

Mais cela est contraire aux idées de la grand-mère qui veut que Jacques travaille au plus vite pour ramener de l’argent à la maison, la famille en a tant besoin. Quand Jacques explique cela à M. Bernard, ce dernier décide d’aller voir la terrible grand-mère :

« Un moment après, M. Bernard, sous les yeux interdits de Jacques, frappait à la porte de sa maison. La grand-mère vint ouvrir en s’essuyant les mains avec son tablier dont le cordon trop serré fait rebondir son ventre de vieille femme. Quand elle vit l’instituteur, elle eut alors un geste vers ses cheveux pour les peigner. « Alors, la mémé, dit M. Bernard, en plein travail, comme d’habitude ? Ah ! vous avez du mérite. » […] « Toi, dit M. Bernard à Jacques, va voir dans la rue si j’y suis. Vous comprenez, dit-il à la grand-mère, je vais dire du bien de lui et il est capable de croire que c’est la vérité… » Jacques sortit, dévala les escaliers et se posta sur le pas de la porte. Il y était encore une heure plus tard, et la rue s’animait déjà, le ciel à travers les ficus virait au vert, quand M. Bernard déboucha de l’escalier et surgit dans son dos. Il lui grattait la tête. « Eh bien ! dit-il, c’est entendu. Ta grand-mère est une brave femme. Quant à ta mère… Ah ! dit-il, ne l’oublie jamais. »

Page152

Et puis la grand-mère apparait brusquement et revient vers l’instituteur :

« Elle tenait son tablier d’une main et essuyait ses yeux. « J’ai oublié… vous m’avez dit que vous donneriez des leçons supplémentaires à Jacques. – Bien sûr, dit M. Bernard. Et il ne va pas s’amuser croyez-moi. – Mais nous ne pourrons pas vous payer. » »

Et la réponse du « hussard de la république », de l’homme qui ne croyait pas en Dieu mais en sa mission sacrée d’enseigner les enfants et aussi les enfants des pauvres, fut celle-ci :

« M. Bernard la regardait attentivement. Il tenait Jacques par les épaules. « Ne vous en faites pas », et il secouait Jacques, « il m’a déjà payé ».

Et après le succès de Jacques à ce concours la conclusion de ces années d’enseignement de l’instituteur fut ce moment d’émotion et aussi de désarroi de l’enfant devant le monde inconnu qui se dressait devant lui :

« Dans la pauvre salle à manger maintenant pleine de femmes où se tenaient sa grand-mère, sa mère, qui avait pris un jour de congé à cette occasion, et les femmes Masson leurs voisines, il se tenait contre le flanc de son maître, respirant une dernière fois l’odeur d’eau de Cologne, collé contre la tiédeur chaleureuse de ce corps solide, et la grand-mère rayonnait devant les voisines. « Merci, Monsieur Bernard, merci », disait-elle pendant que M. Bernard caressait la tête de l’enfant. « Tu n’as plus besoin de moi, disait-il, tu auras des maîtres plus savants. Mais tu sais où je suis, viens me voir si tu as besoin que je t’aide. » Il partait et Jacques restait seul, perdu au milieu de ces femmes, puis il se précipitait à le fenêtre, regardant son maître qui le saluait une dernière fois et qui le laissait désormais seul, et au lieu de la joie du succès, une immense peine d’enfant lui tordait le cœur, comme s’il savait d’avance qu’il venait par ce succès d’être arraché au monde innocent et chaleureux des pauvres, monde refermé sur lui-même, comme une île dans la société mais où la misère tient lieu de famille et de solidarité, pour être jeté dans un monde inconnu, qui n’était plus le sien, où il ne pouvait croire que les maîtres fussent plus savants que celui-là dont le cœur savait tout, et il devrait désormais apprendre, comprendre sans aide, devenir un homme enfin sans le secours du seul homme qui lui avait porté secours, grandir et s’élever seul enfin, au prix le plus cher. »

Page 163

<1487>

A 13h55, à pleine vitesse, la voiture conduite par Michel Gallimard arrête sa course dans un platane situé le long de la nationale 5 et se disloque.

A 13h55, à pleine vitesse, la voiture conduite par Michel Gallimard arrête sa course dans un platane situé le long de la nationale 5 et se disloque.