« C’est toujours un rêve quand la poésie tombe dans les filets de la musique. »

Angélique Ionatos

C’était un matin de juillet 2019, je somnolais encore, quand une voix m’a réveillé. C’était une voix grave de contralto, solaire, envoûtante, âpre et sensuelle.

Angélique Ionatos chantait un poème de Sappho de Mytilene de l’île de Lesbos, écrit il y a 2500 ans qu’elle avait mis en musique.

J’ai écrit immédiatement un mot du jour : « « Anthe Amerghissan (J’ai vu cueillant des fleurs) »

Dans ce mot du jour je parlais surtout de Sappho de Mytilene, la première lesbienne revendiquée que l’Histoire a retenue. C’était insupportable à l’Église catholique. Sur ordre du Pape Grégoire VII qui fut l’évêque de Rome de 1073 à 1085, on détruisit les poèmes de Sappho qu’on connaissait. Il n’y a que des fragments qui ont pu être sauvés grâce à quelques rebelles qui les avaient recopiés.

Toutes les religions monothéistes quand elles se sont enfermées dans leur croyance, en proclamant que c’était la vérité, ont manifesté cette intolérance et ont voulu détruire tout ce qui s’éloignait de ce qu’il prétendait être la vérité.

C’est ainsi, en 2019, que j’ai appris l’existence de cette femme, de cet artiste irradiant la lumière et l’émotion.

C’est ainsi, en 2019, que j’ai appris l’existence de cette femme, de cet artiste irradiant la lumière et l’émotion.

Il était déjà bien tard dans l’horloge de la vie.

Le dernier de ses 18 albums était sorti en 2015 « Reste la lumière » et elle n’avait pas pu donner un dernier concert au Triton, un club des Lilas, dans la banlieue de Paris, le 6 avril 2018. Le concert fut annulé en souhaitant prompt rétablissement à Angélique.

Ce souhait ne se réalisa pas. En butinant sur Internet sur d’autres sujets, je suis tombé, il y a quelques jours, sur cette page sur le site de France Musique : « La chanteuse grecque Angélique Ionatos est morte ».

On pouvait lire :

« Angélique Ionatos était l’une des plus grandes voix de la Grèce en exil. Elle s’est éteinte aux Lilas mercredi 7 juillet.

Il est des pays dont l’histoire dramatique donne naissance à des exilés magnifiques. C’est le cas de la Grèce, où naît, en 1954, Angelikí Ionátou, plus connue sous son nom francophone, Angélique Ionatos. »

Le directeur, de sa dernière salle de spectacle « Le Triton », Jean-Pierre Vivante, fut le premier à annoncer, sur les réseaux, la disparition de « l’immense artiste, l’incroyable chanteuse, guitariste, musicienne, compositrice, la femme libre, lumineuse, drôle et grave ».

Alors depuis cette nouvelle, j’ai écouté et réécouté les disques que j’avais achetés depuis ma découverte de 2019, j’ai lu et j’ai écouté deux émissions :

<Cette interview vidéo réalisée par Qobuz en 2012> suite à son spectacle «Et les rêves prendront leur revanche. »

Et puis cette interview audio dans l’émission « A voix nue » sur France Culture, en 2016, dans laquelle celui qui l’interroge est Stéphane Manchematin

<Ici les 5 émissions sont regroupées>. Le tout dure un peu plus de 2 heures 20. C’est cette version que j’ai écoutée.

<Sur le site de France Culture> vous trouverez les 5 émissions séparées

Elle est née, en 1954 à Athènes. Son père est marin, il n’est pas souvent présent, mais elle raconte que lorsqu’il était là, c’était un enchantement.

Elle vit donc, le plus souvent, uniquement avec sa mère et son frère Phitos. Sa mère se sent très seule et elle parle aux objets dit-elle. Mais cette femme simple chante beaucoup et dit des poésies.

A la question, pourquoi le chant ? Elle répond :

« Ma mère chantait tout le temps […] Et le soir quand on ne savait pas quoi faire on chantait à trois avec mon frère. Le chant a été tissé dans ma vie depuis que je suis née. Je ne me suis jamais demandé pourquoi je chantais. »

Au début de l’entretien d’A voix Nue Stéphane Manchematin la définit comme « chanteuse, compositrice et guitariste » et elle ajoute je me considère avant tout comme « musicienne ».

Il est vrai que c’est une fabuleuse guitariste. Elle dit :

« Je suis assez solitaire et la guitare est mon amie j’en joue tout le temps. »

Dans les chansons qu’elle compose, les introductions et l’accompagnement sont d’une richesse et d’une complexité ébouriffante. Nous sommes loin de ces chanteurs qui s’accompagnent avec 2 ou 3 accords.

Son grand talent est de mettre en musique des poésies écrites par d’autres.

A 15 ans, une grande rupture aura lieu dans sa vie : ses parents fuient la Grèce dans laquelle la dictature des colonels vient de commencer.

Ses parents choisissent un pays francophone et dans un premier temps choisissent la Belgique « Parce que c’était un pays plus petit qui leur faisait moins peur »

Ils s’installent à Liège et comme tous les grecs antifascistes, ils ont une affection particulière pour Míkis Theodorákis.

Expulsé en 1970 et accueilli à Paris par Melina Mercouri et Costa-Gavras, Míkis Theodorákis s’est lancé dans une tournée mondiale qui fit escale au conservatoire de Liège. Toute la famille Ionatos était présente dans la salle où la diaspora grecque acclamait les exhortations du héros tout en versant des torrents de larmes.

Et Angélique Ionatos a cette formule :

« Je me suis dit : si la musique a ce pouvoir-là, je veux être musicienne »

Finalement la famille décide de s’installer en France.

Et à 18 ans, en 1972, Angélique Ionatos enregistre son premier disque avec la collaboration de son frère Photis « Résurrection » qui est couronné par le prix de l’Académie Charles-Cros. Dans ce premier disque toutes les chansons sont en français, dont cette merveille : « Y a-t-il de la place au ciel pour les poètes. »

Et à 18 ans, en 1972, Angélique Ionatos enregistre son premier disque avec la collaboration de son frère Photis « Résurrection » qui est couronné par le prix de l’Académie Charles-Cros. Dans ce premier disque toutes les chansons sont en français, dont cette merveille : « Y a-t-il de la place au ciel pour les poètes. »

Mais après ce disque elle décide de chanter en grec, les poètes grecs.

Son frère avec qui elle entretenait une relation fusionnelle, refuse absolument cette voie. Il lui prédit qu’elle va chanter devant des salles vides. Ils vont être en froid pendant plusieurs années, jusqu’à ce que Photis se rende à l’évidence que cela marche et qu’Angélique arrive à capter un public.

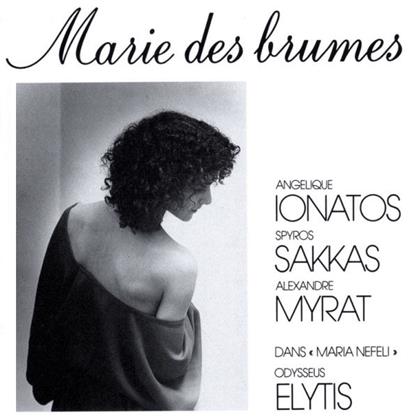

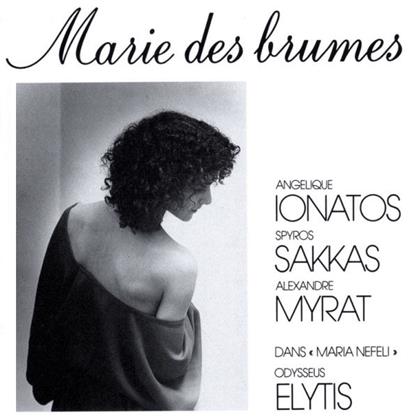

Elle va donc chanter les poètes grecs et particulièrement Odysséas Elýtis (1911-1996) qui se verra décerner le Prix Nobel de littérature en 1979.

Elle va donc chanter les poètes grecs et particulièrement Odysséas Elýtis (1911-1996) qui se verra décerner le Prix Nobel de littérature en 1979.

Elle veut mettre en musique, son recueil « Marie des Brumes » elle demande l’autorisation au poète qui la lui refuse. Alors elle prend l’avion et se rend à son domicile à Athènes et arrive à le convaincre. Elle sollicitera encore beaucoup d’autorisations qui lui seront toujours accordées.

J’ai acheté le disque « Marie des Brumes » pour 4,99 euros sur Qobuz. C’est magnifique.

On peut entendre, par exemple <To Tragoudi Tis Marias Néfélis (Chanson de Marie des brumes)>

Dans les deux émissions évoquées elle explique son rapport avec la poésie et l’art.

Dans A voix nue :

« Quand je lis l’histoire de mon pays depuis l’antiquité, c’est à travers l’art que l’on sait ce que les gens ont fait, c’est ce qui reste. L’architecture, la peinture, la sculpture, la littérature, la poésie. »

Son rapport à la poésie est particulièrement forte. Elle cite un poète grecque qui a dit :

« La poésie a inventé le monde et le monde l’a oublié »

Pour elle la poésie même est grecque. En Grèce on appelle Dieu : « Le poète du monde »

Elle dit :

« C’est la poésie qui m’a donné envie de faire de la musique. Ma mère n’arrêtait pas de me dire des poèmes. […]

Pour moi la poésie est vitale. Elle est présente tout le temps. Je ne connais pas un jour sans poésie dans ma tête. [Je me demande souvent] Comment un homme a pu écrire cela ?

Les poètes sont des êtres à part. »

Et elle cite Elýtis :

Et elle cite Elýtis :

« La poésie existe pour que la mort n’ait pas le dernier mot »

Dans l’interview Qobuz, elle dit la même chose autrement

« Les poètes sont indispensables à la vie et au rêve.

La poésie est la part dont on est privé quand on se trouve dans le malheur.

La poésie est indispensable pour vivre. […]

Étant le premier art, si on prive l’être humain de poésie, on le prive de son âme.

Donc on le prive de ses rêves, de son imaginaire, de son futur et de sa mémoire. […]

L’intervieweur insiste que la beauté du spectacle vient bien sûr de la poésie mais aussi de la musique d’Angélique Ionatos et rappelle un propos qu’elle lui a tenu précédemment

« C’est toujours un rêve quand la poésie tombe dans les filets de la musique »

Et elle répond :

« Je crois que je suis musicienne jusqu’au bout de l’âme. Mais je ne sais pas si je serais devenu musicienne si je n’avais pas cet amour pour la poésie. […] Ma musique est indissociable de la poésie, parce que je ne peux pas faire de la musique sans rien dire. Pourtant il y a une énorme part instrumentale dans ce que je compose.»

Elle dit aussi que la poésie et la musique se tricote ensemble et :

« SI la poésie est l’art qui me donne le goût de la vie, la musique est pour moi l’art qui fait oublier la mort »

Et elle explique pourquoi elle a voulu chanter en grec alors qu’elle vivait en France et chantait dans les salles de spectacle français et avoue son amour pour cette langue :

« Privée de ma patrie, la vraie patrie, la seule qu’on ne pouvait pas me prendre, c’était ma langue. C’est pour cela que j’ai pris la décision de ne chanter qu’en grec, parce que c’est la seule chose qu’on ne pouvait pas me prendre. […]

« Grecque me fut donnée ma langue » comme disait Elytis. C’est un cadeau immense. Je suis tellement heureuse d’être née grecque.

Cette langue n’arrêtera jamais de me révéler ses miracles. C’est une langue insondable. C’est une langue qui est belle à entendre. […] C’est une langue qui a un équilibre entre les voyelles et les consommes qui est extraordinaire. C’est le sort de l’immigré d’avoir sa langue comme patrie. […]

Cette langue est la plus belle langue du monde. Tous les mots ont leur étymologie. On sait pour chaque mot d’où il vient. […] »

Angélique Ionatos cite dans cette réponse Odysseus Elytis dont la phrase complète est : «Grecque me fut donnée ma langue ; humble ma maison sur les sables d’Homère. Mon seul souci ma langue sur les sables d’Homère.»

Et elle explique que ce n’est pas un problème pour les spectateurs d’entendre cette langue qu’ils ne connaissent pas :

« Je traduis toujours les textes dans le programme donné aux spectateurs.

Et puis pour moi la musique dépasse le langage. Il m’arrive d’écouter des chansons de peuples dont je ne parle pas langue et d’être bouleversé.

Cela veut dire qu’il y a quelque chose d’inhérent à la musique qui touche un autre endroit dans notre cerveau. Et on ressent ce que l’autre veut dire, même si on ne comprend pas le mot à mot. C’est cela qui est fabuleux dans la musique. J’adore Xenakis, le classique, le flamenco, la musique populaire, la musique des pygmées. »

Elle a aussi chanté en espagnole pour mettre en musique des poèmes de Pablo Neruda ou encore des poèmes de Frida Kahlo.

Elle était en colère pour tout ce qui a été fait à la Grèce. L’abandon de l’Europe devant la crise des migrants mais surtout les privations qu’on a imposé à sa patrie. Elle dit :

« Quand à Athènes, un vieil homme m’interpelle et me demande un euro pour manger, je suis en colère. Dans mon enfance je n’ai jamais vu quelqu’un fouiller dans les poubelles. Je hais l’Europe. Ce serait bien qu’on sorte de l’Europe. On vous laisse le nom, car Europe vient du grec. […] Je sens que le peuple grec est humiliée.[…] C’est un pays pillé. ».

Et a ajouté

Et a ajouté

« Je ne peux pas concevoir qu’un artiste ne veut pas témoigner de son temps »

Elle a vécu l’essentiel de sa vie en France. C’est d’ailleurs en France et en Belgique qu’elle a eu le plus de succès bien plus qu’en Grèce. Mais quand elle allait en Grèce elle utilisait le verbe « rentrer ». Je rentre en Grèce. Pour elle, avoir des racines est essentiel dans la vie. Elle dit

« Je suis toujours fascinée par la beauté de la Grèce. C’est quelque chose qui jusque ma mort me fascinera. J’ai vu des paysages en Grèce que je ne verrai nulle part ailleurs. Je deviens un peu stupide de dire : c’est le plus beau pays du monde, c’est la plus belle lumière du monde. Mais je ne peux pas faire autrement, je l’aime.»

J’ai aimé particulièrement deux hommages celui de TELERAMA : « La chanteuse Angélique Ionatos s’est éteinte, sa tragique lumière subsiste » .

Et aussi l’hommage trouvé sur le site Esprit Nomade : « Le chant de l’olive noire » :

« Angélique lonatos est cette belle voix grecque altière et au souffle immense, parfumée par toutes les vagues de la mer Méditerranée, et qui nous a conduits dans la forêt des hommes.

Traductrice de poètes à l’ombre immense comme Elytis, Cavafy, Ritsos, Séféris, elle a favorisé l’envol des mots par la force entêtante de ses propres musiques.

Restituant le choc élémentaire des paroles, elle a tressé des chants d’amour qui nous reviennent vague par vague, transformant « en morceaux de pierre les dires des dieux ». »

Elle aimait donc passionnément la Grèce, ses paysages, sa lumière.

Et en Grèce, elle aimait particulièrement l’ile de Lesbos. L’ile de Sapho de Méthylène et aussi de la famille de son cher poète Odysséas Elýtis :

« C’est une île d’une beauté que je ne peux pas décrire. C’est là qu’il y a ma maison avec les 10 millions d’oliviers et quelques dizaines de milliers de réfugiés désormais. C’est là que je veux vieillir»

Ce souhait d’Angélique Ionatos ne se réalisera pas. Elle est morte dans un EHPAD des Lilas « des suites d’une longue maladie » a écrit son fils.

J’ai lu qu’elle y aurait passé les trois dernières années de sa vie, donc depuis 2019, selon cette information.

Elle avait 67 ans.

Mais ses dernières volontés ont été respectées : Ces cendres ont été dispersés en Grèce, sur sa terre natale.

Il nous reste ses magnifiques chansons et ses disques.

<Hélios, hymne au soleil>

<Le coquelicot>

<J’ai habité un pays>

Et puis plus rare des chansons françaises composées par d’autres :<Le funambule (Caussimon)>

<Le clown (Esposito)>

<1599>

Il est ainsi mort une seconde fois ou mort vraiment.

Il est ainsi mort une seconde fois ou mort vraiment. Un entretien d’une profondeur bouleversante.

Un entretien d’une profondeur bouleversante.

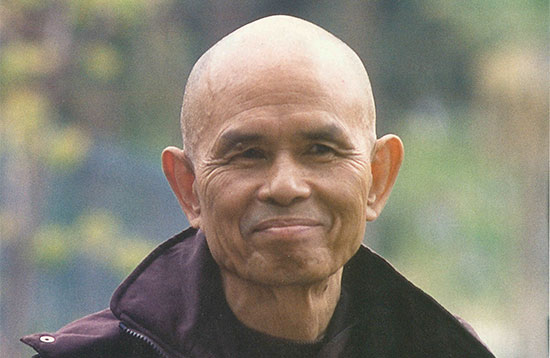

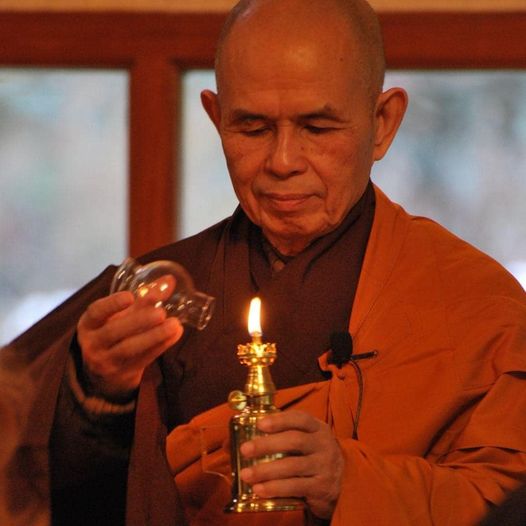

Plusieurs amis ont relayé cette information, ce qui m’a conduit à m’intéresser à cet homme issu de la spiritualité bouddhiste et qui était je crois, un grand sage.

Plusieurs amis ont relayé cette information, ce qui m’a conduit à m’intéresser à cet homme issu de la spiritualité bouddhiste et qui était je crois, un grand sage. Il parle simplement de cette pollution des pensées qui se bousculent si souvent dans nos têtes et nous empêchent d’être présent à nous même et d’être présent aux autres.

Il parle simplement de cette pollution des pensées qui se bousculent si souvent dans nos têtes et nous empêchent d’être présent à nous même et d’être présent aux autres. Il tentera toute sa vie à œuvrer pour la paix. En 1966, rencontrant le leader de la lutte pour les droits civiques Martin Luther King, il se joint à ses appels à mettre fin à la guerre du Vietnam. Cet appel déplut aux autorités vietnamiennes qui lui interdirent à rentrer dans son pays.

Il tentera toute sa vie à œuvrer pour la paix. En 1966, rencontrant le leader de la lutte pour les droits civiques Martin Luther King, il se joint à ses appels à mettre fin à la guerre du Vietnam. Cet appel déplut aux autorités vietnamiennes qui lui interdirent à rentrer dans son pays. « Ce corps n’est pas moi.

« Ce corps n’est pas moi.

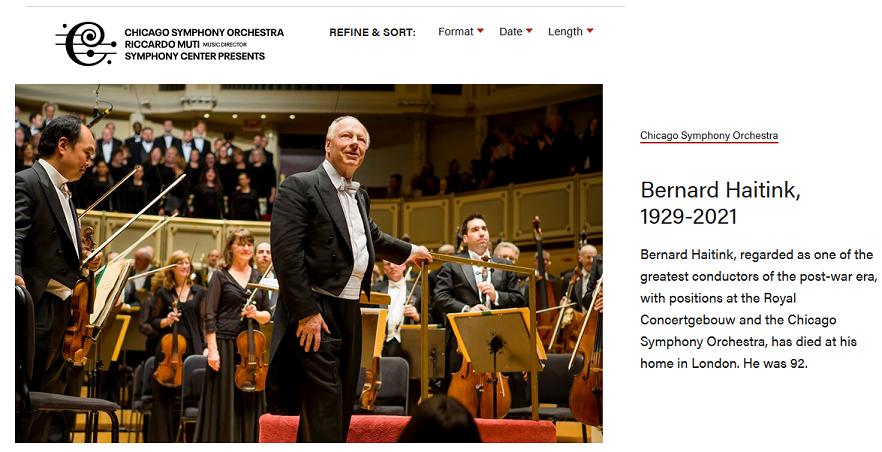

Après 2002, il décidera de reprendre quasi exclusivement le chemin des concerts symphoniques.

Après 2002, il décidera de reprendre quasi exclusivement le chemin des concerts symphoniques.

Emmanuel Macron lui a rendu un magnifique hommage aux Invalides :

Emmanuel Macron lui a rendu un magnifique hommage aux Invalides :

Et elle cite Elýtis :

Et elle cite Elýtis : Et a ajouté

Et a ajouté

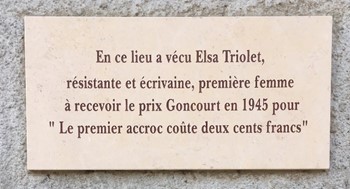

« J’ai passé les cinq premières années de ma vie à Lyon, dans une maison située au 4, rue Chambovet, dans le quartier de Montchat. Nous habitions sur une petite butte, et mon premier souvenir, il m’est déjà arrivé de le raconter, ce sont les fusées éclairantes qui saluent l’arrivée des Américains. On est en 1944, j’ai 3 ans. Dans cette maison, pendant l’Occupation, mon père, René, qui dirigeait la revue littéraire Confluences, a caché Aragon. C’est chez nous que celui-ci a écrit Il n’y a pas d’amour heureux, la légende voulant que ce soit pour ma mère. Mais je n’ai aucun souvenir de lui… Plus tard, la maison a été détruite – je l’évoque dans L’Horloger de Saint-Paul -, et aujourd’hui, sur son emplacement, une plaque dit qu’elle a été le siège du Comité national des écrivains, ce rassemblement d’auteurs résistants.

« J’ai passé les cinq premières années de ma vie à Lyon, dans une maison située au 4, rue Chambovet, dans le quartier de Montchat. Nous habitions sur une petite butte, et mon premier souvenir, il m’est déjà arrivé de le raconter, ce sont les fusées éclairantes qui saluent l’arrivée des Américains. On est en 1944, j’ai 3 ans. Dans cette maison, pendant l’Occupation, mon père, René, qui dirigeait la revue littéraire Confluences, a caché Aragon. C’est chez nous que celui-ci a écrit Il n’y a pas d’amour heureux, la légende voulant que ce soit pour ma mère. Mais je n’ai aucun souvenir de lui… Plus tard, la maison a été détruite – je l’évoque dans L’Horloger de Saint-Paul -, et aujourd’hui, sur son emplacement, une plaque dit qu’elle a été le siège du Comité national des écrivains, ce rassemblement d’auteurs résistants.