Dans « En France » de Florence Aubenas, pages 25 à 30, 15 juin 2012

<590>

<590>

|

|

En général, on apprend le vendredi pour le lundi que le contrat ne sera pas renouvelé et, afin de maintenir la motivation jusqu’à la dernière heure, on délivre un certificat de bons services nécessaire pour un nouvel intérim. […]

A la grille de l’usine, le bus des « embauchés » est déjà là. Un type à l’avant est en train de caler sa gamelle dans son sac. En 1975, quand lui a été recruté, « le terme ouvrier à la chaîne était synonyme d' »esclave moderne ». Aujourd’hui, on nous appelle « privilégiés » ». Il a fini par y croire. « Ce qui était une fatalité pour nous est devenu le rêve de nos enfants. »

Son fils est juste derrière, sur le parking du fast-food. Il monte dans la camionnette des intérimaires en faisant le V de la victoire, suivi des autres qui font pareil, pendant que le blond filme la scène sur son portable. Il est 4 h 58 quand le véhicule démarre, soulevant en gerbes éclatantes les flaques laissées par l’orage. »

|

<589>

C’était le 27 octobre 2005, un jeudi, il y a 10 ans : deux jeunes fuyant la police à Clichy sous Bois, Zyed Benna et Bouna Traoré, pris de panique, vont se réfugier dans un transformateur électrique et y mourir électrocuté.

Pourquoi fuyaient-ils ?

Les raisons ne sont pas claires comme l’explique cet article du monde joint: <Le dernier jour de Bouna Traoré et Zyed Benna>

Le plus vraisemblable est qu’ils n’avaient rien à se reprocher, mais qu’ils se méfiaient des policiers et qu’ils ne voulaient pas être arrêtés de peur d’être disputés par leurs parents.

Et la mort insensée de ces deux enfants (15 ans et 17 ans) va déclencher de terribles émeutes dans la banlieue alentour qui amèneront à ce que le couvre-feu soit déclaré dans certaines villes et que les médias anglo-saxons annoncent au monde qu’il y avait des scènes de guerre à Paris.

C’est dans ces conditions, qu’un journaliste suisse, Serge Michel, récent lauréat du prix Albert-Londres (2001) pour son travail en Iran, envoyé par son journal suisse « L’Hebdo » vient enquêter. Il va s’immerger, pendant 3 mois, dans la ville voisine de Clichy, Bondy et va créer le Bondy Blog, media en ligne qui existe toujours aujourd’hui et qui a pour objectif de raconter les quartiers populaires et de faire entendre leur voix dans le grand débat national.

C’est dans ces conditions, qu’un journaliste suisse, Serge Michel, récent lauréat du prix Albert-Londres (2001) pour son travail en Iran, envoyé par son journal suisse « L’Hebdo » vient enquêter. Il va s’immerger, pendant 3 mois, dans la ville voisine de Clichy, Bondy et va créer le Bondy Blog, media en ligne qui existe toujours aujourd’hui et qui a pour objectif de raconter les quartiers populaires et de faire entendre leur voix dans le grand débat national.

Serge Petit en est parti, ce média poursuit aujourd’hui un partenariat avec Libération.

L’Obs a récemment interviewé Serge Michel pour revenir sur ces évènements et plus largement sur la banlieue de Paris et le rapport entre les médias et ces territoires.

Et Le regard distant du journaliste suisse nous fait découvrir un point de vue très critique et perturbant.

[Quand je suis arrivé à Bondy à l’automne 2005] « Pour moi, c’étaient ces zones un peu grises, un peu tristes, que je traversais en TGV depuis Genève avant d’arriver à la gare de Lyon. Et le plus curieux, c’est que cette méconnaissance semblait partagée. Pour un reportage à Bagdad ou à Kaboul, on obtient ou on prépare une pile épaisse d’articles qui donnent des idées sur les personnes à voir, les sujets à traiter. Là, sur Bondy, je n’ai rien trouvé, au mieux deux papiers du Parisien sur l’inauguration de la bibliothèque ou un coupage de ruban à la mairie. »

[Il décide d’ouvrir un bureau permanent trois mois durant à Bondy]

« On a cherché un mode de traitement pertinent. L’idée d’une correspondance dans la durée, d’une immersion s’est imposée. En venant au journal, le matin, j’avais entendu un son sur les émeutes de la Radio suisse romande […]. Je connaissais bien la journaliste. C’était LA reporter de guerre de la RSR. Deux ou trois semaines plus tôt elle intervenait en direct de Beyrouth. Une reporter de guerre dans les banlieues françaises, ça m’a frappé, et ça m’a fait réfléchir. C’est sans doute cela qui m’a donné envie de couvrir le sujet d’une autre façon. Plus comme un correspondant que comme un envoyé spécial. »

[…] « On s’est concentré sur des portraits, des récits de vie ; on a raconté le quotidien, les kebabs, les transports, le foot ; on a essayé de comprendre qui sont ceux qui bossent et ceux qui ne bossent pas – tous ces papiers que vous ne pouvez faire qu’avec du temps, et qui permettent de comprendre un peu mieux les racines du malaise. Notre chance, c’était d’être présents sur place le matin, le soir et les week-ends, les moments où les banlieues-dortoirs vivent, et où les journalistes, paradoxalement, ne sont pas présents.

[…] Je crois que la situation des banlieues, sur le fond, intéressait peu les rédactions. Une anecdote : entre mon arrivée à la gare de Lyon et mon départ en RER pour Bondy, je suis passé par les locaux d’une grande rédaction pour qui j’avais travaillé au Moyen-Orient et dans les Balkans. Je connaissais toute l’équipe du service Etranger. Ils m’ont dit : « Ah Serge, qu’est-ce que tu fais là ? ». Je leur ai dit : « Je vais en banlieue », et ils m’ont tous regardé avec des regards atterrés, du genre « mon pauvre ! ». Pour un grand reporter français, la banlieue, c’est ce que l’on traverse quand on va prendre un avion à Roissy pour aller faire son métier.

Bagdad, c’est noble, et Bondy, c’est pour les types qui ont raté leur carrière et végètent au service Société. »

Pourtant le Bondy blog a connu un joli succès. Dix ans plus tard, il est toujours là…

« Disons qu’il a toujours été encadré par des journalistes professionnels, et que cela a aidé. La direction de l’Hebdo avait accepté que l’expérience dure trois mois. A l’approche de la date butoir, en février 2006, elle souhaitait passer à autre chose. De mon côté, je sentais qu’il y avait quelque chose d’important qui s’était mis en branle. J’ai proposé, qu’au lieu de fermer, on prenne une dizaine de jeunes de Bondy et qu’on les forme. Entre temps, le Seuil m’avait contacté pour tirer un livre des billets publiés en ligne, et avec les à-valoir du livre, on a pu payer le séjour des futurs Bondy-bloggers à Lausanne et leur transmettre les clés.

Enfin pas toutes les clés, puisque justement, plusieurs journalistes ont continué de s’investir avec une équipe d’encadrement locale. » […]

« Je pense que la France est assez unique dans la place centrale qu’occupe Paris, et dans la création tout autour d’une ceinture qui lui est à ce point étrangère.

Pour moi, la banlieue, c’est un peu Berlin-est. Pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de travail, pas grand-chose dans les magasins et des gens dont la vie est plus difficile qu’intra-muros.

Paris, au contraire, c’est Berlin-ouest : la fête, l’argent, la légèreté… Ça peut paraître caricatural, mais cette frontière que représente le périphérique, je ne connais rien de similaire dans des pays développés. On ne retrouve pas ça à Londres, par exemple.»

Nommé N°2 du Monde, il raconte ses frustrations dans ce journal qui n’a en outre recruté aucun Bondy-Blogger, contrairement à TF1, France Inter, Canal + ou France 2. […et il ajoute]

« La France a un système très rodé de reproduction de ses élites, je n’invente rien sur le sujet, et être journaliste en France, contrairement à d’autres pays, notamment la Suisse, c’est appartenir à une élite.

La France, au-delà de ses proclamations d’égalité, c’est aussi une société attachée à ses privilèges, marquée par l’histoire du colonialisme, qui peine à s’ouvrir à l’autre. Et, oui, le banlieusard, dans cette configuration, reste un allogène.

Derrière les proclamations, le beur, le noir, pour beaucoup de journalistes français restent avant tout des sujets. Des collègues, non. Les rédactions font preuve d’une imperméabilité très forte aux gens venus d’ailleurs.»

Si vous voulez en savoir davantage sur cette expérience : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bondy_Blog

Et bien sûr le lien vers le bondy Blog : https://www.bondyblog.fr/

<587>

<Parmi ces émissions de Radioscopie rediffusées par France Inter, j’ai été particulièrement intéressé par celle où Jacques Chancel avait reçu en décembre 1973 : Pierre Mendès France : <Ne plus gouverner c’est encore choisir>

Pierre Mendès-France ne fut que quelques mois au pouvoir en tant que président du conseil entre avril 1954 et février 1955, mais on en parle encore comme d’une référence.

Il appartenait au parti radical-socialiste, il s’est toujours présenté comme un homme de gauche mais beaucoup de politiques de droite comme de gauche, le reconnaissent comme un modèle.

Michel Rocard s’est toujours réclamé de lui.

Il me semble que le gouvernement actuel de la France qui se réclame de la gauche et du réalisme économique et politique devrait s’en inspirer.

Toute l’émission est passionnante, tant cet homme parle de vérité et d’intelligence. Mais je mets l’accent sur trois développements

1° Jacques Chancel lui lance :

« Un homme politique au Pouvoir n’a pas le temps d’approfondir, il a trop de responsabilité. »

Et Mendès-France de répondre :

« C’est pourquoi il doit toujours travailler quand il n’est pas au pouvoir. Il doit arriver au pouvoir préparé. Dire quand j’y serai il sera toujours temps de décider, cela c’est une erreur »

2° Après avoir rappelé l’importance des Partis politiques dans une démocratie, il explique :

« Ce qui est critiquable c’est quand l’intérêt d’un parti passe au-dessus de l’intérêt général.

Les dirigeants d’un Parti au moment de prendre une décision au lieu de prendre en compte en priorité l’intérêt de la nation font prévaloir l’intérêt de leur formation politique, parce qu’il y a des élections prochaines ou qu’il y a une manœuvre parlementaire à réaliser.

C’est cela que j’ai critiqué non pas l’existence des partis. »

3°

« Ce qui est fondamental c’est que les hommes dans le cadre d’une action gouvernementale se soient mis d’accord préalablement sur ce qu’ils allaient faire.

Un gouvernement se constitue non pour distribuer des portefeuilles, non pas pour favoriser telle opération à l’horizon mais pour faire aboutir une réforme une amélioration qu’on estime dans l’intérêt du pays.

Et c’est cela qui doit déterminer les alliances. Si des hommes sont d’accord pour faire quelque chose, il n’y a pas de raison d’en exclure certains.

Si des hommes ne sont pas d’accord pour faire quelque chose je trouve que c’est une escroquerie de les réunir. Parce qu’arriver au gouvernement ils s’annulent, ils se paralysent.

Le critère déterminant c’est ce qu’on veut faire ensemble.

C’est pourquoi depuis longtemps l’idée d’un programme de gouvernement m’a paru absolument essentiel. »

Je pense que tous ces propos et tous ces conseils restent très actuels.

Je pense que tous ces propos et tous ces conseils restent très actuels.

Mais il me semble qu’on s’en éloigne parfois ou même souvent.

Être préparé quand on arrive au pouvoir. Je pense que ce fut le cas en 1988 quand Michel Rocard pris la tête du gouvernement.

Fut-ce le cas en 2012 ?

Préférer l’intérêt de la nation à l’intérêt du Parti.

Il me semble avoir lu que des stratèges du PS bien que considérant qu’Alain Juppé serait préférable comme Président à Nicolas Sarkozy, souhaitent tout faire pour privilégier la victoire aux primaires de l’ancien Président car le Président actuel pense qu’il dispose de plus de chance de gagner contre l’un que contre l’autre.

Si tel est le cas, on ne suit pas le conseil de Pierre Mendès-France.

Enfin le dernier développement qui constitue encore une évidence : pour bien gouverner il faut mettre ensemble des gens qui sont d’accord sur l’essentiel et se mettre dans le cadre d’un programme de gouvernement que tout le monde aura accepté.

Force est de constater que ce n’est pas le cas.

On élit un président sur ses promesses.

Une fois au pouvoir l’élu fait ce qu’il peut au gré des événements et des lobbys.

Et si on trouve dans les deux camps des personnes qui seraient capable de gouverner ensemble, chacun des camps se trouvent très divisés sur ce qu’il y a à faire, et Mendès de dire «Si des hommes ne sont pas d’accord pour faire quelque chose je trouve que c’est une escroquerie de les réunir»

Le gouvernement de l’Allemagne est beaucoup plus proche de ce que décrit Pierre Mendès-France.

Certains diront, c’est à cause de la 5ème République et de l’élection du Président au suffrage universel.

Il est vrai que sur ce point Pierre Mendès-France était totalement opposé à l’élection du président au suffrage universel et cela dès le début.

On comprend mieux pourquoi la France a du mal à faire des réformes et les hommes au pouvoir à se faire réélire.

Sur la page de Radio France, sur laquelle cette émission est republiée, il y a une courte biographie de ce grand politique, surnommé PMF, né en 1907 et mort le 18 octobre 1982 :

Sa carrière en quelques lignes :

Il s’initie à la vie politique dès 1924 dans les mouvements étudiants d’opposition à l’extrême-droite puis est élu député de l’Eure en 1932, à 25 ans.

Radical-socialiste, il participe à la coalition du Front Populaire. Il est membre de l’éphémère second gouvernement Blum en mars et avril 1938.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été incarcéré par le régime de Vichy, il parvient à rejoindre la Résistance et s’engage dans les Forces Aériennes Françaises Libres. Il est commissaire aux Finances puis ministre de l’Économie nationale dans le gouvernement provisoire du Général de Gaulle de septembre 1943 à avril 1945.

Nommé Président du Conseil par le Président René Coty, en juin 1954, il cumule cette fonction avec celle de Ministre des Affaires Étrangères .

S’il parvient à conclure la paix en Indochine, à préparer l’indépendance de la Tunisie et à amorcer celle du Maroc, ses tentatives de réforme en Algérie entraînent la chute de son gouvernement, cible à la fois de ses adversaires colonialistes et de ses soutiens politiques habituels anti-colonialistes. Il quitte alors la présidence du gouvernement en février 1955, après avoir été renversé par l’Assemblée Nationale sur la question très sensible de l’Algérie française.

Ministre d’État sans portefeuille du gouvernement Guy Mollet en 1956, il démissionne au bout de quelques mois en raison de son désaccord avec la politique du Cabinet Mollet menée en Algérie.

Il vote contre l’investiture de Charles de Gaulle à la présidence du Conseil en juin 1958, puis abandonne tous ses mandats locaux après sa défaite aux élections législatives du mois de novembre de la même année.

Élu député de la 2e circonscription de l’Isère en 1967, puis battu l’année suivante, il forme un « ticket » avec Gaston Defferre lors de la campagne présidentielle de 1969.

Bien qu’il n’ait dirigé le gouvernement de la France que pendant un peu plus de sept mois, il constitue une importante figure morale pour une partie de la gauche en France. Au-delà, il demeure une référence pour la classe politique française, incarnant le symbole d’une conception exigeante de la politique.

<567>

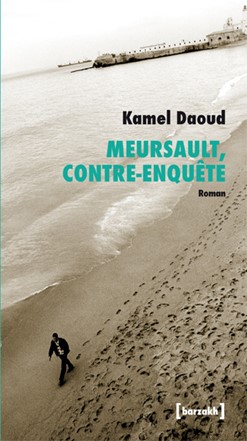

Kamel Daoud, né en Algérie, est un écrivain et journaliste algérien d’expression française. Selon Wikipedia

«S’il écrit en français et non en arabe, c’est, dit-il, parce que la langue arabe est piégée par le sacré, par les idéologies dominantes. On a fétichisé, politisé, idéologisé cette langue.»

Depuis 1994, il écrit au Quotidien d’Oran, il est aussi parfois chroniqueur dans des journaux français comme Le Point.

Il a acquis aussi un surplus de notoriété en écrivant un roman «Meursault, contre-enquête » sur lequel je reviendrai plus loin. C’est pour ce roman qu’il avait été invité le 13 décembre 2014, dans l’émission « On n’est pas couché sur France 2 ».

ll a parlé de son rapport à l’islam.

« Je persiste à le croire : si on ne tranche pas dans le monde dit arabe la question de Dieu, on ne va pas réhabiliter l’homme, on ne va pas avancer. La question religieuse devient vitale dans le monde arabe. Il faut qu’on la tranche, il faut qu’on la réfléchisse pour pouvoir avancer. »

Et suite à cette émission un imam salafiste, Abdelfattah Hamadache Zeraoui, a appelé à son « exécution », écrivant que « si la charia islamique était appliquée en Algérie, la sanction serait la mort pour apostasie et hérésie ». « Il a mis le Coran en doute ainsi que l’islam sacré ; il a blessé les musulmans dans leur dignité et a fait des louanges à l’Occident et aux sionistes. Il s’est attaqué à la langue arabe, écrit Abdelfattah Hamadache Zeraoui. (…) Nous appelons le régime algérien à le condamner à mort publiquement, à cause de sa guerre contre Dieu, son Prophète, son Livre, les musulmans et leurs pays. »

C’est cet homme qui était l’invité de France Inter du 27 mai 2015. <En France vous avez l’art de fabriquer des religions sans dieu>

C’est souvent l’œil extérieur qui sait porter le regard le plus pertinent sur une situation ou une société. Interrogé par un auditeur sur l’autocensure de certains intellectuels ou pratiquée dans les médias français sur la question de l’islamisme par peur de représailles ou lâcheté intellectuelle, il a eu ce propos :

« L’islamisme est le nouveau totalitarisme de notre siècle donc il pèse par la peur, par l’oppression, par la violence, par le meurtre. En Algérie, la dernière polémique visait une étudiante exclue parce qu’elle portait une jupe trop courte. En France, on a le contraire, une jupe trop longue. C’est assez symptomatique du siècle et de ces « maladies ». En France, j’ai été frappé du fait que vous n’arrivez pas à redéfinir facilement les choses : qu’est-ce que la liberté, qu’est-ce que dessiner, qu’est-ce que la laïcité. Vous avez une élite qui jacasse beaucoup mais qui est incapable de définir la liberté pour un écolier de 15 ans. Je pense que vous avez besoin d’un dictionnaire. Vous avez une collection de tabous extraordinaires. Je me sens beaucoup plus libre paradoxalement quand j’exerce mon droit d’intellectuel en Algérie qu’ici ».

Et puis il a ajouté ce qui est le mot du jour d’aujourd’hui.

Enfin il a eu ce rapprochement audacieux :

«Il y a finalement peu de différences entre les islamistes qui me menacent dans mon pays et la montée du Front national en France. D’ailleurs, le mot « salafiste » veut dire « souche »».

Kamel Daoud est devenu plus célèbre en France, en octobre 2013 quand sort son roman «Meursault, contre-enquête»

Kamel Daoud est devenu plus célèbre en France, en octobre 2013 quand sort son roman «Meursault, contre-enquête»

Il a loupé le prix Goncourt d’une voix : 4 contre 5 à Lydie Salvayrepour pour son roman « Pas pleurer »

Ce livre est une réponse à «l’Étranger» d’Albert Camus

L’Étranger d’Albert Camus, roman de 1942, met en scène un personnage-narrateur nommé Meursault, vivant à Alger en Algérie française. Dans la première partie du roman, il enterre sa mère, qu’il a internée à l’hospice de Marengo et il assiste aux funérailles, sans avoir l’air d’être triste, il ne veut pas simuler un chagrin qu’il ne ressent pas.

Par la suite il est mêlé à une dispute entre son voisin et sa maîtresse qui est arabe. Quelques jours après en se promenant sur la plage avec son voisin il croise deux Arabes, dont le frère de la maîtresse. Une bagarre éclate. Plus tard, Meursault, seul sur la plage accablée de chaleur et de soleil, rencontre à nouveau l’un des Arabes, qui, à sa vue, sort un couteau. Meursault tire sur l’homme, puis tire quatre autres coups de feu sur le corps.

Dans la seconde moitié du roman, Meursault est arrêté et questionné. Ses propos sincères et naïfs mettent son avocat mal à l’aise. Il ne manifeste aucun regret. Lors du procès, on l’interroge davantage sur son comportement lors de l’enterrement de sa mère que sur le meurtre. Meursault se sent exclu du procès. Il dit avoir commis son acte à cause du soleil, ce qui déclenche l’hilarité de l’audience. La sentence tombe : il est condamné à la guillotine. Meursault voit l’aumônier, mais quand celui-ci lui dit qu’il priera pour lui, il déclenche sa colère. Avant son exécution, Meursault finit par trouver la paix dans la sérénité de la nuit.

Dans la seconde moitié du roman, Meursault est arrêté et questionné. Ses propos sincères et naïfs mettent son avocat mal à l’aise. Il ne manifeste aucun regret. Lors du procès, on l’interroge davantage sur son comportement lors de l’enterrement de sa mère que sur le meurtre. Meursault se sent exclu du procès. Il dit avoir commis son acte à cause du soleil, ce qui déclenche l’hilarité de l’audience. La sentence tombe : il est condamné à la guillotine. Meursault voit l’aumônier, mais quand celui-ci lui dit qu’il priera pour lui, il déclenche sa colère. Avant son exécution, Meursault finit par trouver la paix dans la sérénité de la nuit.

Camus décrit Meursault comme un étranger au Monde, il ne donnera jamais de nom à l’Arabe victime de Meursault.

Kamel Daoud écrit son roman en prenant pour narrateur le frère de « l’Arabe » tué par Meursault et le sort donc de l’anonymat.

Wikipedia nous apprend qu’en Algérie, le livre est l’objet d’un malentendu :

« Sans l’avoir lu, de nombreuses personnes ont pensé que c’était une attaque de L’Étranger, mais moi je n’étais pas dans cet esprit-là. […] Je me suis emparé de L’Étranger parce que Camus est un homme qui interroge le monde. J’ai voulu m’inscrire dans cette continuation. […] J’ai surtout voulu rendre un puissant hommage à La Chute, tant j’aime ce livre. »

Kamel Daoud est en tout cas un homme passionnant, et ce qu’il dit de la France est si juste :

Nous nous disons républicains mais nous sommes des monarchistes qui révoquons notre roi tous les 5 ans et des laïcs qui allons voter le dimanche dans notre maison laïque sacrée de l’École. Enfin nous disposons d’un Temple : Le Panthéon où notre roi décide quels sont les saints laïcs que nous pourrons vénérer.

Pour toutes les autres nations, nous autres français ne pouvons apparaître que bizarres et contradictoires.

<506>

L’expression complète de Mauroy est

« Pour la droite, la première liberté, c’est la sécurité. Nous inversons la proposition : pour nous, la première sécurité est la liberté. »

Sous le titre <« La sécurité est la première des libertés. » Ou l’inverse ?> Rue 89 a publié, le 23/04/2015, un article dont je cite ci-après quelques extraits :

« En 1981, quand Alain Peyrefitte faisait de la sécurité la première des libertés, Pierre Mauroy inversait la proposition. Depuis, la gauche, à commencer par Manuel Valls, a adopté cette posture hier affichée par le FN.

De la bouche d’un gaulliste à celle d’un Premier ministre socialiste. En passant par une affiche de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal-Le Pen dans les bras, pour les régionales en Paca, en 1992. « La sécurité, première des libertés » est une formule qui a fait du chemin, avant d’être reprise par Manuel Valls le 13 avril, dans l’hémicycle, pour défendre le controversé projet de loi sur le renseignement. […]

Associée à la droite et l’extrême droite jusqu’aux années 90, l’expression n’est aujourd’hui plus du tout discriminante et constitue, comme le notait Libération en 2013 après une sortie d’Estrosi sur le sujet, « un poncif du débat public » depuis vingt ans. […] ainsi, au gaulliste Alain Peyrefitte, qui répète que « la sécurité est la première des libertés » lors de l’examen de sa loi « Sécurité et Liberté », le socialiste Pierre Mauroy rétorque, en mars 1981 : « Pour la droite, la première liberté, c’est la sécurité. Nous inversons la proposition : pour nous, la première sécurité est la liberté. »

La loi portée par Peyrefitte, alors garde des Sceaux, comprenait, selon ses détracteurs, 95 fois le mot « sécurité » et 5 fois le mot « liberté ». Ce débat – passionné – est généralement utilisé pour dater le début du débat « sécuritaire ». Ce mot entre d’ailleurs dans le vocabulaire au début des années 80. A l’époque, la gauche, vent debout contre la droite « liberticide », demande son abrogation lorsqu’elle arrive au pouvoir. C’était un engagement de campagne de Mitterrand (n° 52).

Là, comme dans tant d’autres domaines, la frontière entre la droite et les socialistes va tendre à s’estomper.

[…] la déclaration de politique générale de Jospin, le 19 juin 1997, affirmait : « La sécurité, garante de la liberté, est un droit fondamental de la personne humaine. » […]

Pour justifier cette pirouette sémantique, la gauche fait appel à la fameuse Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, texte révolutionnaire s’il en est, qui fait figurer la « sûreté » parmi les droits naturels et imprescriptibles de l’homme dans son article 2 : « Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »

Mais sécurité n’est pas sûreté. L’ancien ministre de la Justice socialiste Robert Badinter le rappelle dans un entretien au Monde, en janvier 2004 : « Ce qui est consacré dans la Déclaration des droits de l’homme, c’est la sûreté, c’est-à-dire l’assurance, pour le citoyen, que le pouvoir de l’Etat ne s’exercera pas sur lui de façon arbitraire et excessive. Le droit à la sûreté, c’est la garantie des libertés individuelles du citoyen. »

[…] Bref, pas très malin pour les socialistes. D’ailleurs, les meilleures critiques de la formule, ce sont eux-mêmes, les socialistes. Ainsi, Jean-Jacques Urvoas, président PS de la commission des Lois, a un jour (lointain) écrit sur son blog : « C’est l’occasion pour moi de dire que je ne comprends pas le slogan répété à satiété selon lequel « la sécurité serait la première des libertés ». […] Si je suis de gauche, c’est d’abord parce que je veux vivre dans un pays libre ! […] Et s’il faut conjuguer la sécurité avec notre devise républicaine, alors affirmons que » la sécurité est la garantie de l’égalité « . Voilà le combat historique de la gauche ! »

[…] Manuel Valls lui-même, dans son livre « Sécurité : la gauche peut tout changer » (éditions du Moment), sorti en avril 2011, écrivait que « l’opposition affichée systématiquement entre sécurité et liberté [lui paraissait] toujours un peu creuse. » Tout en moquant : « Ceux qui tentent d’échapper à ce piège idéologique en affirmant, rapidement, que la sécurité est la première des libertés. »

Je trouve cet article particulièrement rafraichissant dans ses rappels historiques et aussi dans sa capacité à mettre nos gouvernants face à leurs incohérences et contradictions.

<486>

Simon Leys, nom de plume de Pierre Ryckmans, est un écrivain belge, né en 1935 et mort le 11 août 2014 en Australie.

Sa grande œuvre fut de dénoncer la Chine maoïste, son grand combat fut celui contre les intellectuels maoïstes qui étaient très nombreux à l’époque et qui ont tenté par tous les moyens de le dénigrer.

Il a eu cette phrase, mot du jour d’aujourd’hui, dans une émission Apostrophes de Bernard Pivot de 1983 où il dit que le plus grave ce n’est pas que des gens qui ont le pouvoir médiatique ou littéraire, énonce des contre-vérités mais le plus grave c’est qu’il existe de nombreuses personnes qui les croient et considèrent que c’est la vérité.

En 1971, sous le pseudonyme de Simon Leys, il publia un essai, «Les Habits neufs du président Mao», dénonciation de la Révolution culturelle chinoise. Il sera immédiatement la cible d’une grande partie des intellectuels parisiens dont beaucoup étaient maoïstes.Il sera attaqué par la revue «Tel Quel» dont Philippe Sollers est un des principaux animateurs et également le journal «Le Monde».

En 1971, sous le pseudonyme de Simon Leys, il publia un essai, «Les Habits neufs du président Mao», dénonciation de la Révolution culturelle chinoise. Il sera immédiatement la cible d’une grande partie des intellectuels parisiens dont beaucoup étaient maoïstes.Il sera attaqué par la revue «Tel Quel» dont Philippe Sollers est un des principaux animateurs et également le journal «Le Monde».

A l’époque, il était assez isolé, soutenu cependant par des intellectuels comme Jean-François Revel et René Étiemble.

Ils étaient peu nombreux à avoir raison devant la cohorte de ceux qui considéraient la Chine de Mao comme un eldorado de la pensée et de l’accomplissement humain.Sartre, Foucault, Barthes, Kristeva étaient dans le camp des idiots.

J’ai choisi cette phrase comme mot du jour, parce que nous sommes le 17 avril 2015 et qu’il y a 40 ans : le 17 avril 1975, alliés de la Chine, les Khmers rouges entraient dans Phnom Penh.<Et vous lirez dans cet article de 2012 de l’Express le même aveuglement d’intellectuels, souvent les mêmes maoïstes, face aux -crimes des khmers rouges>

Les estimations des victimes varient entre 740 000 et 2 200 000 morts sur une population d’un peu moins de 8 000 000 habitants.Vous lirez les noms de ces intellectuels qui ont dit des idioties : Noam Chomsky, Jean Lacouture, Vergés, Serge July et bien d’autres.

Le Monde et la plupart des organes de presse, y compris Le Nouvel Observateur seront du mauvais côté.

La Une de Libération, le 17 avril 1975 s’intitule «Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh»

et quelques jours après «7 jours de fête pour une libération.»

Simon Leys, avait raison à l’époque contre beaucoup.

La question qu’il est légitime de se poser : quelles sont les idioties d’aujourd’hui ? et qui sont les Simon Leys ?

Les idiots devraient être plus faciles à reconnaître : on les voit souvent et ils parlent avec l’assurance de la vérité révélée.

<478>