Emmanuel Macron a annoncé le 3 janvier, lors de ses vœux à la Presse, qu’un « texte de loi » allait être déposé « prochainement » pour lutter contre les fausses infos sur internet en « période électorale ».

Il estime avoir été victime de campagnes de désinformation sur Internet lorsqu’il était candidat à l’Elysée. D’après le chef de L’État, cette Loi serait nécessaire pour protéger la vie démocratique

Il semble que, comme sur les autres sujets, il veut aller très vite. Plusieurs Media affirment que la Loi est prête.

Est-ce vraiment une bonne idée, et devant un problème réel penser que la meilleure réponse est une Loi ?

C’est justement la question que pose l’Express : « Une loi sur les « fake news » est-elle utile ? » qui rappelle qu’il existe déjà des lois :

La volonté de légiférer sur les fake news n’est pas tout à fait nouvelle. La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse permet de poursuivre les auteurs d’injure ou diffamation [soit le fait d’imputer un fait qui nuise à l’honneur d’un individu]. Elle sanctionne également ceux qui tentent de « troubler la paix publique » en faisant de la désinformation.

Depuis les années 2000, le code pénal, lui, permet de condamner une personne qui diffuse des fausses informations dans le but de faire croire à un attentat (article 322-14), ou de compromettre la sécurité d’un vol ou d’un avion (article 224-8). Le code monétaire et financier punit les fake news dont l’objectif est d’influencer le cours en bourse d’une entreprise. Enfin, le code électoral, à l’article L97, indique que quiconque a « surpris ou détourné » des suffrages en relayant des fausses nouvelles dans le contexte d’une élection encourt une peine d’emprisonnement.

Emmanuel Todd a de nouveau commis une petite provocation lors d’un entretien accordé à l’Obs et publié le 11 mars 2018 : « Le principal producteur de fake news, c’est l’Etat »

A la question de savoir ce qu’il pense de ce projet de Loi, Emmanuel Todd Répond :

«Je suis très inquiet. Ce qui me frappe dans la période actuelle, alors que nous sommes censés vivre l’apothéose de la démocratie libérale après l’effondrement des totalitarismes, c’est le rétrécissement des espaces d’expression et de la liberté de pensée. La liberté, depuis le Moyen Age, s’est d’abord définie contre l’Église et puis contre L’État.

Dire que L’État va assurer la liberté d’expression, c’est un oxymore historique !

Et je suis plus particulièrement inquiet pour la France, en tant qu’historien, parce qu’elle est ambivalente dans son rapport à la liberté: elle est à la fois l’une des trois nations qui ont construit la démocratie libérale, avec l’Angleterre et les Etats-Unis, et le pays de l’absolutisme de Louis XIV, de Napoléon Ier et Napoléon III, de Pétain et de l’ORTF.

Or nous sommes en train de vivre une désintégration des partis et de la représentation politique. Les groupes culturels et idéologiques antagonistes qui assuraient un pluralisme structurel de l’information (le PC, l’Église, le socialisme modéré, le gaullisme…) ont implosé. Le pluralisme n’est donc plus assuré et les médias représentent de plus en plus une masse indistincte. Typiquement le genre de situation dans laquelle l’Etat peut émerger comme une machine autonome et se mettre au-dessus de la société, pour la contrôler.

La séparation des pouvoirs est de moins en moins assurée. La menace que je vois se dessiner ce n’est donc pas celle des fake news, mais celle de l’autoritarisme de l’État et son autonomisation en tant qu’agent de contrôle de l’opinion. Il sera d’autant plus autoritaire sur le plan de l’information qu’il s’avère impuissant sur le plan économique: la société est bloquée, avec son taux de chômage tournant autour de 10%, et de plus en plus fragmentée en groupes qui se renferment sur eux-mêmes (les Corses, les habitants de Neuilly, autant que les musulmans). »

Et lorsque le journaliste cherche à détourner Emmanuel Todd de l’Etat vers la responsabilité des GAFAM, il conteste et revient vers l’État :

« Que les Gafam ne paient pas les impôts qu’ils devraient, qu’ils aient des stratégies monopolistes, oui, bien sûr. Mais je ne crois pas que ces moyens d’échange entre individus, par ailleurs extraordinaires quant à leur capacité à faire circuler l’information, soient les puissances occultes qu’on nous décrit. Ce que je sais en revanche, c’est qu’il y a des pays où l’accès à internet est contrôlé, comme la Chine, un Etat semi ou post-totalitaire où la police est reine.

Attirer l’attention sur les Gafam, c’est détourner l’attention de l’acteur majeur et producteur principal de fake news dans l’histoire, qu’est l’Etat. Parce que nous sommes en économie de marché, les Français surestiment le libéralisme intrinsèque de leur société et ils sous-estiment la puissance de désinformation de l’Etat. La guerre d’Irak a pourtant commencé par des fake news qui venaient de l’Etat américain sur les armes de destruction massive en Irak, avec Colin Powell qui agitait son petit flacon devant le conseil de sécurité de l’ONU…

C’est l’État qui a la puissance financière, l’avantage de la continuité, le monopole de la violence légitime: s’il y a bien un producteur de fake news à contrôler c’est l’État. Et l’État de son propre pays, pas les États extérieurs. Le principe fondateur de la démocratie libérale, c’est, en effet, que si la collectivité doit assurer la sécurité du citoyen, le citoyen doit être protégé contre son propre Etat.

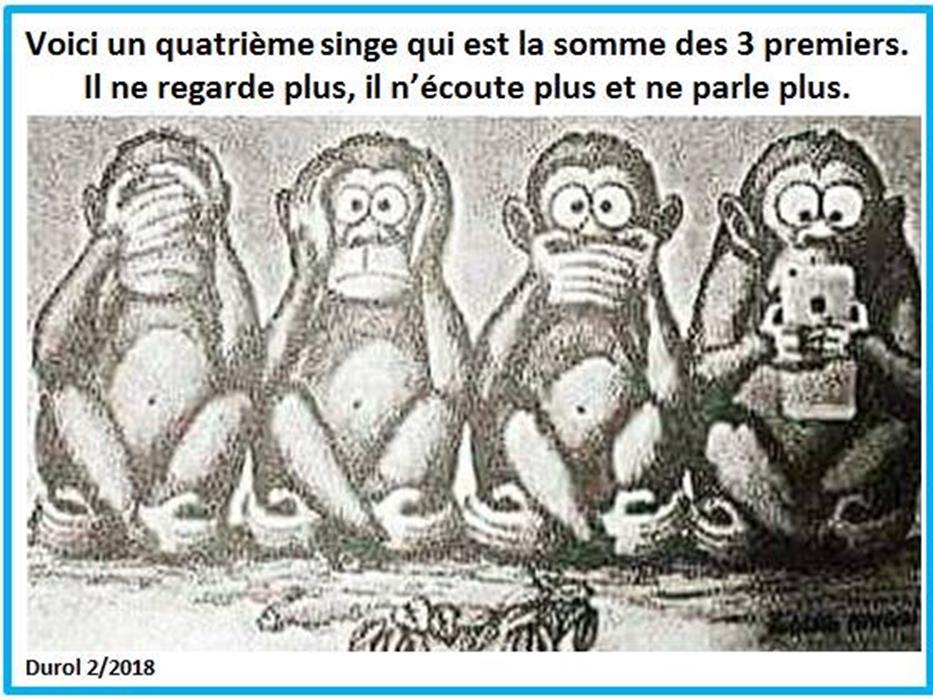

En outre, les fausses nouvelles, les délires et les rumeurs mensongères, c’est l’éternité de la vie démocratique. Et l’idée même de la démocratie libérale, c’est de faire le pari que les hommes ne sont pas pour toujours des enfants. Contrôler l’information, c’est infantiliser le citoyen.

Au fond, ce débat évoque des classes dirigeantes en grande détresse intellectuelle. Comme elles ne comprennent plus la réalité qu’elles ont elles-mêmes créée, le comportement des électorats, Trump, le Brexit…, elles veulent interdire. Non content d’avoir le monopole de la violence légitime, l’Etat voudrait s’assurer le monopole des fake news. »

<Edward Plenel est sur ce même registre : La liberté n’a pas besoin que l’Etat s’en mêle> et le patron de Mediapart de rappeler :

« Que Nicolas Sarkozy avait accusé Mediapart de « faux et usage de faux » après la publication de révélations sur le financement de sa campagne électorale de 2007. Ces révélations étaient sorties entre les deux tours de la présidentielles de 2012, mais Edwy Plenel se défend de toute « gestion partisane de nos informations ». Il souligne que, malgré ses accusations, Nicolas Sarkozy avait choisi de ne pas poursuivre Mediapart en justice, « à la loyale », ce qui aurait permis au pure player d’apporter des éléments de preuves pour étayer ce qu’ils avaient publié.

Un « contournement » que faciliterait la nouvelle loi, selon le fondateur de Mediapart. Il s’inquiète du risque de pression politique et partisane du pouvoir exécutif sur d’éventuelles poursuites judiciaires, qui stopperait la diffusion de révélations pendant la période de campagne électorale. »

Probablement que cette loi sur les fake news est une fausse bonne idée qui risque d’avoir plus d’effet pervers que d’effet positif.

Il est certain comme le fait remarquer Emmanuel Todd qu’au cours de l’Histoire, dans tous les pays du monde, le plus grand producteur de fake news fut l’État à l’égard de ses nationaux.

<1041>