En février de cette année, attiré par la Une du Point « Trump : l’Homme qu’il fallait prendre au sérieux », j’ai acheté l’hebdomadaire.

La lecture de l’article consacré à « l’agent orange » comme l’appelle Spike Lee ne m’a pas beaucoup inspiré.

La lecture de l’article consacré à « l’agent orange » comme l’appelle Spike Lee ne m’a pas beaucoup inspiré.

Mais après les évènements qui se passent actuellement aux États-Unis je suis revenu vers ce numéro pour réexaminer la question.

Il n’y a pas grand-chose à en tirer, l’homme est vulgaire, peu cultivé, adepte des rapports de force, très égocentrique, ayant un rapport lointain avec la vérité.

Certains lui trouvent un certain sens politique, capable de comprendre une grande partie des électeurs, de les flatter et grâce à sa démagogie d’obtenir leur vote.

Mais pour ce faire, il est capable de dire n’importe quoi et surtout privilégie toujours le court terme en se moquant éperdument de ce qui peut arriver plus tard.

En pratique, il en appelle toujours aux instincts les plus bas, les plus égoïstes, les plus cupides qu’on peut trouver dans l’âme humaine.

Mais en parcourant ce numéro je suis tombé sur un tout petit article qui a attiré mon attention.

Le titre de cet article était : « Le dernier message de Leila Janah »

« Connaissez-vous Tolbi ? Il s’agit d’un objet connecté mis au point par un groupe d’élèves ingénieurs de l’École supérieure polytechnique de Dakar. Doté d’un capteur d’hygrométrie, il est capable de renseigner sur le besoin d’arrosage des plantes de manière extrêmement localisée, permettant de précieuses économies d’eau.

Il est accessible via un téléphone basique et s’adresse à des personnes qui ne savent pas forcément lire et écrire grâce à la transmission d’informations dans les langues locales, comme le wolof. […]

Utiliser l’intelligence artificielle pour aider les plus pauvres à s’en sortir : c’est ce qui a motivé tout au long de sa vie Leila Janah. Cette femme américaine d’origine indienne a créé Samasource, qui compte quelque 11 000 salariés et a noué des partenariats avec des entreprises comme Walmart, General Motors ou Microsoft. »

Pour une fois Wikipedia ne donne, pour l’instant, aucune information sur cette jeune femme. Je veux dire le Wikipedia en français, la version anglaise, lui consacre bien <un article>

Pour une fois Wikipedia ne donne, pour l’instant, aucune information sur cette jeune femme. Je veux dire le Wikipedia en français, la version anglaise, lui consacre bien <un article>

Je suis abonné au Monde et à Libération. J’ai donc cherché un article sur cette femme dans ces deux quotidiens. Ni l’un, ni l’autre n’a jamais parlé de cette jeune femme, fille d’immigrés indiens, installée aux Etats-Unis.

Enfin, j’ai trouvé un article sur une page annexe du site de l’Obs datant de novembre 2016 : <Leila Janah le visage du caritatif nouvelle génération>

« Leila Janah, avec son association à but non lucratif Sama, assume pleinement son côté startuppeuse et une communication décomplexée. Au Kenya ou en Ouganda, elle vient en aide à des populations défavorisées en les formant aux métiers du Web. […]

En 2008, elle a fondé Samasource, une association à but non lucratif qui vise à former des personnes au Kenya aux métiers du Web et ainsi leur donner accès à des emplois qui ne nécessitent pas d’être localisés dans la Silicon Valley. […] « J’ai passé presque une décennie de ma vie à travailler d’abord comme professeur d’anglais, puis comme traductrice et chercheuse, et, par-dessus tout, comme une idéaliste. Je suis devenue très cynique par rapport au mouvement contre la pauvreté : tout le monde semblait voir les pauvres comme fondamentalement dans le besoin, comme des consommateurs passifs […], mais jamais comme des producteurs. […] »

En cherchant un peu plus, j’ai aussi trouvé un article d’avril 2017 du magazine « Usbek & Rica » qui poursuit l’objectif d’«explorer le futur » : <Leila Janah : l’économie numérique peut sortir des milliers de gens de la pauvreté> :

« On appelle ça l’« impact sourcing » : la démarche consiste à faire appel à une main d’œuvre issue de milieux défavorisés, dans l’idée de marier économie marchande et économie d’entraide. En 2005, diplômée d’Harvard et alors consultante en sous-traitance, Leila Janah visite un call-center de Bombay et réalise que seule la classe moyenne a la possibilité d’y travailler. Quid des milliers d’habitants des bidonvilles ?

Convaincue que la réponse à la pauvreté ne peut être que l’emploi, elle crée Samasource – « sama » signifie « égal » en sanscrit – une ONG via laquelle elle emploie des personnes vivant sous le seuil de pauvreté afin qu’ils fournissent des services numériques à de grandes entreprises comme Google, Microsoft ou LinkedIn.»

Dans cet entretien elle explique avoir été inspirée par Muhammad Yunus le créateur de la micro-finance et prix Nobel de la paix en 2006.

«Ma vision était de créer une entreprise qui embaucherait et paierait des personnes à très bas revenus afin de les sortir de la pauvreté directement grâce à l’économie numérique. L’idée était d’appliquer à la sous-traitance ce que Muhammad Yunus a fait pour le secteur bancaire. En constatant que le système financier excluait complètement les plus pauvres, qui n’avaient pas besoin de gros crédits mais n’avaient aucun moyen d’avoir accès à du capital, Yunus a créé la micro-finance, et cela me fascinait. Je me suis demandée si on pouvait faire la même chose pour le numérique : décomposer les projets numériques en petites tâches et apprendre aux gens à les réaliser. Grâce au micro-travail, nous avons employé plus de 8 000 personnes. Et comme chacune de ces personnes subvient aux besoins de quatre autres personnes, nous avons sorti 35 000 personnes de la pauvreté. »

Elle répond à la question de la sous-traitance qui aux yeux de certains constituent un dévoiement des circuits économiques, en expliquant que si les objectifs sont éthiques ces processus sont positifs :

« La sous-traitance est inévitable. Contrairement à ce que peuvent faire croire certains politiciens qui en ont fait un gros mot, comme Trump ou d’autres. En 2017, on sous-traite tout. Les matériaux des chaises sur lesquelles nous sommes assises proviennent du monde entier, l’ordinateur que vous utilisez n’a rien de français, tout est sous-traité. En revanche, il faut se demander : est-ce que les biens sont produits de façon équitable ? Est ce que les gens qui les fabriquent sont payés correctement ? Par correctement, j’entends : est-ce qu’ils gagnent un salaire décent ? Au Kenya, ce n’est pas très compliqué de payer quelqu’un à un salaire décent même si ça coûte évidemment plus cher que de les payer au plus bas salaire possible comme le font beaucoup d’entreprises. Mais je suis convaincue qu’en payant mieux ses salariés, on les fidélise et on construit une entreprise qui aura plus de valeur sur le long terme. […] Au Kenya par exemple, je crois pouvoir dire que nous sommes le meilleur employeur du pays. Nos employés nous le disent. Nous offrons trois repas par jour, les transports domicile-bureau, payons les heures supplémentaires, les congés maladie, les congés maternité… Nous rendons public sur notre site, tous les trois mois, le bilan de notre impact social. Nous savons qu’en moyenne nos employés augmentent leurs revenus de 400 % après avoir travaillé avec nous. »

Enfin j’ai encore trouvé un article de « Forbes » qui décrit la personnalité et la démarche de Leila Janah : <Leila Janah : Des racines et des ailes> :

« Fondatrice de Samasource et LXMI, l’entrepreneure Leila Janah a peaufiné, au gré de ses pérégrinations, une manière totalement novatrice d’aborder les thématiques de l’humanitaire et du caritatif engoncées dans un modèle sclérosé, en rendant aux populations les plus vulnérables les clés de leur destin via le digital. […]

« En envoyant simplement de la nourriture et des vêtements à ces personnes, nous soulageons sans doute notre conscience mais nous les privons de ce que tout un chacun aspire : avoir un travail, gagner de l’argent, décrocher diverses opportunités d’apprendre, aller à l’école et ainsi de suite. Nous n’entendons pas les véritables besoins de ces gens-là ». Le constat est implacable de lucidité, et, forte de ce postulat, Leila Janah s’évertue à faire bouger les lignes dans le domaine des aides internationales en redonnant aux principaux concernés la maîtrise de leur existence. Objectif affiché : les extirper de cette position attentiste en étant essentiellement tributaire du bon vouloir des pouvoirs publics locaux. Et c’est peu dire que la sémillante entrepreneure, née à New York il y a 34 ans, maîtrise son sujet, elle qui, dès les prémices, s’est battue pour réussir. « J’ai été acceptée à Harvard mais ma famille ne disposait pas de suffisamment de ressources pour subvenir à mes besoins à l’université et j’ai dû, comme beaucoup, travailler en dehors de mes heures de cours pour pouvoir payer mes études. J’avais trois jobs différents à cette époque », souligne la jeune femme.

« En envoyant simplement de la nourriture et des vêtements à ces personnes, nous soulageons sans doute notre conscience mais nous les privons de ce que tout un chacun aspire : avoir un travail, gagner de l’argent, décrocher diverses opportunités d’apprendre, aller à l’école et ainsi de suite. Nous n’entendons pas les véritables besoins de ces gens-là ». Le constat est implacable de lucidité, et, forte de ce postulat, Leila Janah s’évertue à faire bouger les lignes dans le domaine des aides internationales en redonnant aux principaux concernés la maîtrise de leur existence. Objectif affiché : les extirper de cette position attentiste en étant essentiellement tributaire du bon vouloir des pouvoirs publics locaux. Et c’est peu dire que la sémillante entrepreneure, née à New York il y a 34 ans, maîtrise son sujet, elle qui, dès les prémices, s’est battue pour réussir. « J’ai été acceptée à Harvard mais ma famille ne disposait pas de suffisamment de ressources pour subvenir à mes besoins à l’université et j’ai dû, comme beaucoup, travailler en dehors de mes heures de cours pour pouvoir payer mes études. J’avais trois jobs différents à cette époque », souligne la jeune femme.

Au-delà de son cas personnel sans commune mesure par rapport à ce qu’elle va découvrir tout au long de ses moult périples, Leila Janah a déjà à cœur de s’intéresser aux autres et à la manière dont ils vivent. Elle est ainsi rapidement sensibilisée aux problématiques de l’humanitaire – et confrontée à leurs limites – lors d’un voyage d’un mois dans un village reculé du Ghana, avant justement de rejoindre Harvard. Une révélation. « Cela m’a vraiment aidé à être sûre de ce que je voulais faire plus tard ». Et déjà, les premières interrogations commencent à poindre. « Je me demandais pourquoi cette communauté était si pauvre alors que tout le monde travaillait dur dans les fermes et les champs. Certains d’entre eux allaient vendre de petits objets et de la nourriture au bord de la route. Ils avaient instauré un petit système de commerce à leur échelle, sauf que personne ne gagnait plus de 2$ par jour ». Mais la dignité de ses hommes et de ses femmes suscite l’admiration de Leila Janah. « C’était particulièrement désarçonnant de voir ces gens vivre dans de telles conditions, tout en étant heureux, souriants, et accueillants ». […]

Mais si la frustration est immense, Leila Janah n’est pas une femme à demeurer et à se complaire dans le constat d’urgence. Elle se met rapidement en quête de solutions et laboure de nombreuses terres de réflexion pour tenter de trouver – à son échelle – des alternatives aux solutions humanitaires dites classiques. « J’ai donc décidé d’étudier l’économie du développement pour pouvoir véritablement comprendre le problème. Pourquoi, par exemple, les gens sont si pauvres alors qu’ils sont résolument demandeurs d’un travail et ne ménagent pas leur peine ? Ou encore : quel impact a eu le colonialisme sur le seuil de pauvreté de ces pays ? À ce stade, je ne pouvais plus ignorer ces questions, il fallait que je trouve les réponses ». Or, aucune d’entre elles ne se trouvent dans la quiétude et le confort américains, et « la réalité du terrain » rattrape Leila Janah qui a, chevillée au corps – et au cœur -, cette volonté indéfectible de comprendre. « À partir de là, je passais tous mes étés à faire des stages en Afrique ou en Asie pour essayer d’aborder et d’apprécier, sous différents angles, la globalité du problème. Je travaillais avec des ONG d’autres organismes humanitaires, puis j’ai commencé à travailler pour La Banque Mondiale ». […]

« Quand les gens commencent à gagner de l’argent, ils réinvestissent le fruit de leur travail à une échelle locale, surtout les femmes. Elles investissent, en effet, près de 90% de leurs potentiels bénéfices dans leur famille et leur communauté, l’éducation de leurs enfants, la nourriture, et ainsi de suite. La meilleure stratégie de développement que les aides internationales peuvent fournir est de donner un travail à ces femmes afin qu’elles puissent gagner de l’argent, et les laisser le gérer comme elles l’entendent », diagnostique Leila Janah. Samasource est sur rampe de lancement et sortira finalement de terre en 2007. L’idée est simple : alors que les « produits physiques » peuvent rencontrer une multitude de problèmes, notamment d’acheminement, la « matière digitale » s’affranchit, de facto, de ce genre de considérations. « Tout ce dont vous avez besoin c’est d’électricité pour avoir une connexion internet, et même cela, nous pouvons l’obtenir grâce à l’énergie solaire. Ce qu’on ne peut pas faire avec des structures physiques, nous le faisons avec le digital ». […]

La réussite de Samasource n’est pas une fin en soi et déjà Leila Janah fourmille de projets. Sa seconde aventure entrepreneuriale baptisée LXMI, une gamme de produits et de crèmes de soins haute gamme, reprenant peu ou prou les codes de Samasource, mais dans le domaine du cosmétique et de la beauté, l’accapare également. « LXMI est présent dans tous les Sephora américains (300 magasins + Internet), et nous sommes la première marque de cosmétique engagée dans le développement durable. Le but est de créer un produit de luxe bio et issu du commerce équitable, avec une esthétique très travaillée ». L’entrepreneure s’attelle également à l’écriture d’un livre attendu dans toutes les librairies américaines le 12 septembre prochain et intitulé « Give Work » qui relatera justement ses pérégrinations et reviendra par le menu sur l’aventure Samasource et LXMI. Celle qui, sur les réseaux sociaux, se géolocalise à « San Francisco ou dans une valise » n’a pas fini d’arpenter le globe. Toujours au service des autres. »

Alors pour revenir à l’article du Point : « Le dernier message de Leila Janah »

Ce dernier message fut un tweet en novembre 2019 :

Il y a onze ans, quand je me suis lancée en voulant utiliser l’intelligence artificielle pour aider les Africains avec de grandes entreprises, tout le monde croyait que j’allais échouer ».

C’était son dernier message parce que cette femme brillante, pleine d’énergie, engagé dans le monde tel qu’il est mais pour aider à faire grandir les valeurs auxquelles elle était attachée, a quitté la communauté des vivants, à l’âge de 37 ans, le 24 janvier 2020.

Elle souffrait du sarcome épithélioïde, une forme rare de cancer qui lui avait été diagnostiquée en avril 2019

du sarcome épithélioïde, une forme rare de cancer qui lui avait été diagnostiquée en avril 2019

En septembre 2019 elle a publié sur Instagram une photo sur laquelle elle n’avait plus de cheveux, mais toujours ce regard plein de lumière. Elle remerciait les personnes qui lui ont écrit de doux messages.

Le site informatique « Dailygeekshow » lui a rendu hommage : « C’était une femme brillante qui a rendu le monde meilleur »

« Leila Janah était une brillante entrepreneuse de la Silicon Valley. Elle a fondé Samasource en 2008 qui « fournit des données de formation de haute qualité et la validation des principales technologies d’IA (intelligence artificielle) au monde. Leila a dirigé un mouvement mondial de sourcing d’impact et a été une championne de la durabilité environnementale et de l’élimination de la pauvreté dans le monde. Elle a été la fondatrice et PDG de trois organisations, toutes ayant pour mission commune de « donner du travail » : Samasource, un leader technologique mondial à but lucratif dans les données de formation pour l’IA ; LXMI, une entreprise de soins de la peau biologiques et équitables ; et Samaschool, un organisme à but non lucratif axé sur la requalification de la nouvelle économie. […]

Leila Janah et sa société sont parvenues à fournir un travail raisonnablement rémunéré à plus de 50 000 personnes. Elle avait d’ailleurs raconté l’histoire de Vanessa Lucky Kanyi, une Kenyane qui travaillait avant pour seulement 1 $ par jour, ce qui n’était réellement pas assez pour vivre. Samasource lui a offert la possibilité de travailler en tant qu’assistante virtuelle pour un client canadien et en tant que leader au sein de la société. Vanessa Lucky Kanyi a finalement décidé d’étudier aux États-Unis et a obtenu une bourse d’études au Santa Monica Community College où elle a pu étudier l’ingénierie. Cette Kenyane est donc parvenue à se reconstruire grâce à l’aide précieuse et au travail acharné de Leila Janah.

Motivée et ambitieuse, elle a toujours montré à quel point il est important de « cultiver son propre jardin« , autrement dit d’identifier ses propres valeurs et passions et d’y remédier à chaque fois que le monde autour de nous devient accablant. « Si vous ne respectez pas vos propres valeurs, eh bien, devinez quoi ? Tout ce qui précède ce moment est terminé, et tout ce qui se trouve après ce moment n’est pas encore écrit dans la grande histoire de votre vie, et vous êtes le seul auteur et arbitre de ce qui se passe dans votre jardin. Il n’y a aucune excuse ; il ne peut y avoir d’amertume envers un monde injuste, car dans votre jardin, il n’y a que de la beauté, de la lumière et du bien, fécondés par les décisions que vous choisissez de prendre» , a-t-elle notamment affirmé. »

Sur le site qui lui était consacré : https://www.leilajanah.com/ et qui a été fermé depuis, on trouvait cette photo en page d’accueil

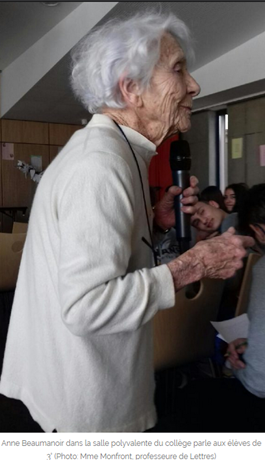

Et il part de ces origines pour se sentir légitime pour soigner. Il croit à son obligation de soigner ses semblables. Et il dépasse la seule souffrance psychologique pour parler de géopolitique. Et pour donner du corps à cette étonnante affirmation, il donne l’exemple de survivants de la shoah qui quarante ans après la guerre, font encore des cauchemars :

Et il part de ces origines pour se sentir légitime pour soigner. Il croit à son obligation de soigner ses semblables. Et il dépasse la seule souffrance psychologique pour parler de géopolitique. Et pour donner du corps à cette étonnante affirmation, il donne l’exemple de survivants de la shoah qui quarante ans après la guerre, font encore des cauchemars : «

«

Je répondrai certainement

Je répondrai certainement

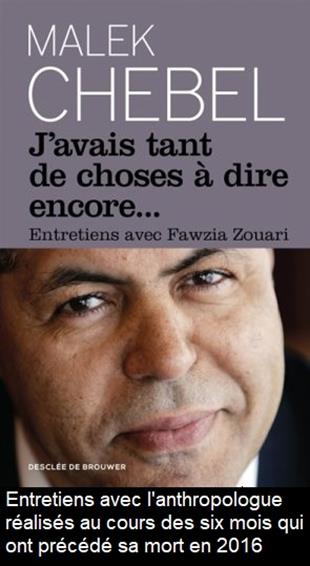

Il a écrit un livre paru en 2018 qui pour titre «

Il a écrit un livre paru en 2018 qui pour titre «