Mois : février 2016

Vendredi 5 février 2016

être fidèle à soi-même,

prendre corps à corps le destin,

étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait,

tantôt affronter la puissance injuste,

tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête ;

voilà l’exemple dont les peuples ont besoin,

et la lumière qui les électrise.»

Jeudi 4 février 2016

Mark Zuckerberg, le créateur de facebook, est devenu Papa il y a peu. Ceci l’a, bien sûr, rendu très heureux. Et ce bonheur l’a conduit à devenir philanthrope.

Il entre avec son épouse Priscilla Chan dans le cercle américain des milliardaires philanthropes qu’illustrent remarquablement Bill Gates et son épouse Melinda.

Ce sont des gens immensément riches parce qu’ils ont eu une idée géniale qui correspondait à l’air du temps, ils ont beaucoup travaillé et entrepris et aussi … pour un petit peu… profiter d’une diminution considérable des impôts aux Etats Unis et peut être aussi profiter des opportunités que leur offraient le système financier et quelques paradis fiscaux.

Bref, les impôts ou cotisations qu’ils n’ont pas payés et qui aurait permis d’alimenter un système redistributeur public, ont conduit leur fortune d’importante à devenir gigantesque. Et ils sont devenus philanthropes. Bref un système de redistribution privé.

Le mot du jour correspond à un questionnement développé par le sociologue, Nicolas Duvoux, dans l’émission la grande Table du 30/09/2015 où il avait été invité pour parler de son enquête aux Etats-Unis et qu’il a formalisé dans ce livre paru en août 2015 :

Le mot du jour correspond à un questionnement développé par le sociologue, Nicolas Duvoux, dans l’émission la grande Table du 30/09/2015 où il avait été invité pour parler de son enquête aux Etats-Unis et qu’il a formalisé dans ce livre paru en août 2015 :

«Les oubliés du rêve américain. Philanthropie, Etat et pauvreté urbaine aux Etats-Unis»

Il s’est intéressé dans la ville de Boston à l’action d’une fondation américaine philanthropique en faveur des habitants d’un quartier défavorisé.

Cela pose bien entendu la coexistence, la complémentarité et dans l’exemple américain plutôt le remplacement dans l’action sociale de l’Etat par des organismes privés.

Il n’en a pas toujours été ainsi, les impôts sur les revenus aux Etats Unis ont été très lourd pendant longtemps et les Présidents Kennedy et Johnson ont développé un Etat Social.

Mais cette évolution a été stoppée, sous la présidence de Reagan. En effet, depuis le tournant néolibéral de la fin des années 1970, les politiques sociales américaines ont été progressivement déléguées à des organisations à but non lucratif et financées par des fondations privées.

Il faut se méfier, souvent ce qui se passe aux Etats-Unis est précurseur de ce qui va se passer en France. Aux Etats-Unis, l’Etat s’est désengagé, les inégalités ont explosé et une petite partie de la population est devenu excessivement riche. Pour des motifs religieux, moraux et peut être donner un peu de sens à leur vie certains riches se sont engagés dans l’action philanthropique.

L’hypothèse qu’il défend est que le « don philanthropique » et la participation des habitants aux actions financées ou organisées par les fondations contribuent à reproduire le système de représentations qui légitime les inégalités sociales. Les gens qui profitent de cette action privée n’ont pas le sentiment d’être des assistés parce qu’ils doivent se « prendre en main ». Ce côté apparaît à Duvoux plutôt positif, car le terme d’« assistés » est vécu de manière très négative aux Etats Unis.

En revanche dans ce contexte, il n’est plus question de droits sociaux, notamment dans leur aspect universalistes. En effet, ces actions privées ne touchent pas toutes les personnes dans le besoin. Il existe même un caractère discriminatoire des riches philanthropes qui distribuent leurs aides selon des critères qui leurs sont propres.

Libération a interviewé Nicolas Duvoux lors de la sortie de son livre.

Le titre de l’article est explicite : «Aux Etats-Unis, chaque pauvre doit être entrepreneur de lui-même»

Je vous en livre quelques extraits :

« […] La tradition de la philanthropie remonte au XIXe siècle, mais elle a connu un renouveau ces dernières années avec l’émergence du capitalisme financier. De nouveaux philanthropes sont alors apparus, souvent issus du secteur des nouvelles technologies. Ils ont accumulé des richesses colossales de manière extrêmement rapide, notamment grâce à des taux d’imposition très bas. Warren Buffet soulignait ainsi qu’il payait moins d’impôts que sa secrétaire. La redistribution à laquelle ils se livrent, à travers le secteur associatif, est si considérable qu’elle se substitue, en partie, aux prestations sociales publiques, qui, elles, ont été drastiquement réduites. A l’échelon local, ces nouveaux philanthropes possèdent une véritable force de frappe, désormais proche de celle des pouvoirs publics. […] Les Etats-Unis ont connu une phase de montée en puissance de l’Etat social dans les années 60-70, pendant les mandats Kennedy et Johnson. Ces politiques sociales visaient principalement les minorités. Il s’agissait notamment de compenser, par des prestations sociales, la pauvreté héritée de l’esclavage et des discriminations, après le mouvement des droits civiques. A partir des années 80, pendant l’ère Reagan, on assiste à un retournement complet : les protections sociales en direction des minorités sont en partie démantelées. Ce démantèlement n’est pas indifférencié : les prestations pour les mères célibataires, parmi lesquelles les femmes afro-américaines sont surreprésentées, sont presque supprimées. Au même moment, le taux d’incarcération augmente en flèche chez les Noirs pauvres. On a mis les mères célibataires au travail et les hommes en prison, pour schématiser. On est passé du welfare au workfare. L’Etat social a été pratiquement éradiqué. Durant cette même période, les inégalités de revenus augmentent fortement, et des acteurs privés s’approprient l’action en direction des pauvres, qui cesse d’être un droit. […]

Ce qu’il faut surtout souligner, c’est qu’aux Etats-Unis, la fonction sociale de l’Etat est extrêmement mal vue. On ne parle pas d’assistanat, comme en France, mais de «dépendance» – la coloration péjorative est la même. Dépendre de l’Etat est une catastrophe morale, économique et sociale. Je l’ai constaté pendant l’enquête, même des gens très pauvres qui vivent dans des ghettos peuvent être extrêmement critiques à l’égard de l’aide sociale d’Etat.

[… La fondation privée] veut aider les gens à s’aider eux-mêmes. L’association organise des formations pour apprendre aux habitants du quartier à prendre la parole en public, à monter un business plan. L’idée de base, c’est que donner de l’argent corrompt. Toute solution extérieure est considérée comme intrinsèquement mauvaise. Toute solution doit reposer non pas sur le savoir d’experts, mais, au contraire, sur celui des gens pauvres. Ce sont eux les plus à même d’identifier les vrais problèmes et les remèdes. Il faut semer les graines d’un progrès soutenable : c’est la même idée qui sous-tend l’aide au développement dans les pays du Sud. […]

[Cette vision] qui veut donner le pouvoir aux gens de s’en sortir par eux-mêmes, semble un principe intéressant… [Elle] répond aux limites de l’intervention publique qui, elle, ne donne pas de place à l’initiative des gens. C’est d’ailleurs pour cela que ces programmes suscitent une vraie adhésion. Les personnes pauvres ne veulent plus recevoir, de manière passive et méprisante, des prestations venues de l’extérieur. Mais la limite de ces programmes, c’est qu’on transfère la responsabilité de trouver une solution aux problèmes à des gens qui ont peu de ressources. Et ils contribuent à légitimer la richesse des riches ! La philanthropie a tout de même pour effet de transformer en générosité ce qui est avant tout de l’accumulation privée de richesse, exonérée de fiscalité.

C’est l’une des différences majeures entre les philanthropes d’aujourd’hui et ceux du temps de Rockfeller, qu’on surnommait les «barons voleurs» et qu’on accusait de corrompre les politiques et d’exploiter les ouvriers : Bill Gates ou Warren Buffet sont, eux, extrêmement populaires. […] Ils n’attendent rien de l’Etat. Que chacun puisse s’en sortir par ses propres moyens est leur seul espoir.»

Bon on France on va avoir des difficultés de basculer vers ce modèle.

Bill Gates était venu en France pour soutenir l’action philanthropique. Il avait été reçu sur France Inter par Patrick Cohen qui l’avait interrogé sur ce sujet. Il faut être juste, Bill Gates a répondu poliment et c’est Patrick Cohen qui a fini par cette conclusion qui a fait sourire l’américain : «Il existe des milliardaires philanthropes et des milliardaires français, mais on cherche des milliardaires français philanthropes»

Cela étant je soulignerai deux réflexions de Nicolas Duvoux :

- La philanthropie a tout de même pour effet de transformer en générosité ce qui est avant tout de l’accumulation privée de richesse, exonérée de fiscalité.

- Les philanthropes d’aujourd’hui sont extrêmement populaires alors qu’on traitait ceux d’hier de voleurs. (Ils ont probablement de meilleurs communicants …)

<642>

Mercredi 3 février 2016

Mardi 2 février 2016

C’est aussi une vallée de roses.»

La première fois que j’ai entendu parler de Jean d’Ormesson c’était par Jean Ferrat en 1975, dans la chanson « un air de liberté »

«Ah monsieur d’Ormesson

Vous osez déclarer

Qu’un air de liberté

Flottait sur Saigon

Avant que cette ville s’appelle Ville Ho-Chi-Minh»

Depuis, beaucoup d’eau est passé sous les ponts et le communisme ne fait plus rêver grand monde.

Depuis, beaucoup d’eau est passé sous les ponts et le communisme ne fait plus rêver grand monde.

Aujourd’hui on se dit que D’Ormesson, qui était à l’époque Rédacteur en chef du Figaro, avait peut-être raison.

Jean d’Ormesson est désormais un vieil homme de 90 ans, plein de facétie et d’intelligence avec une immense culture.

Quand dans l’émission de Ruquier, il glisse à Manuel Valls qui tente de défendre la déchéance de nationalité :

«Je me demande s’il n’y a pas une ombre d’enfumage.»

On ne peut qu’être séduit.

Il a dit aussi : «M. Valls vous vous êtes droitisé». C’est un jugement qu’il faut prendre avec intérêt pour un homme qui sait ce que «droite» veut dire.

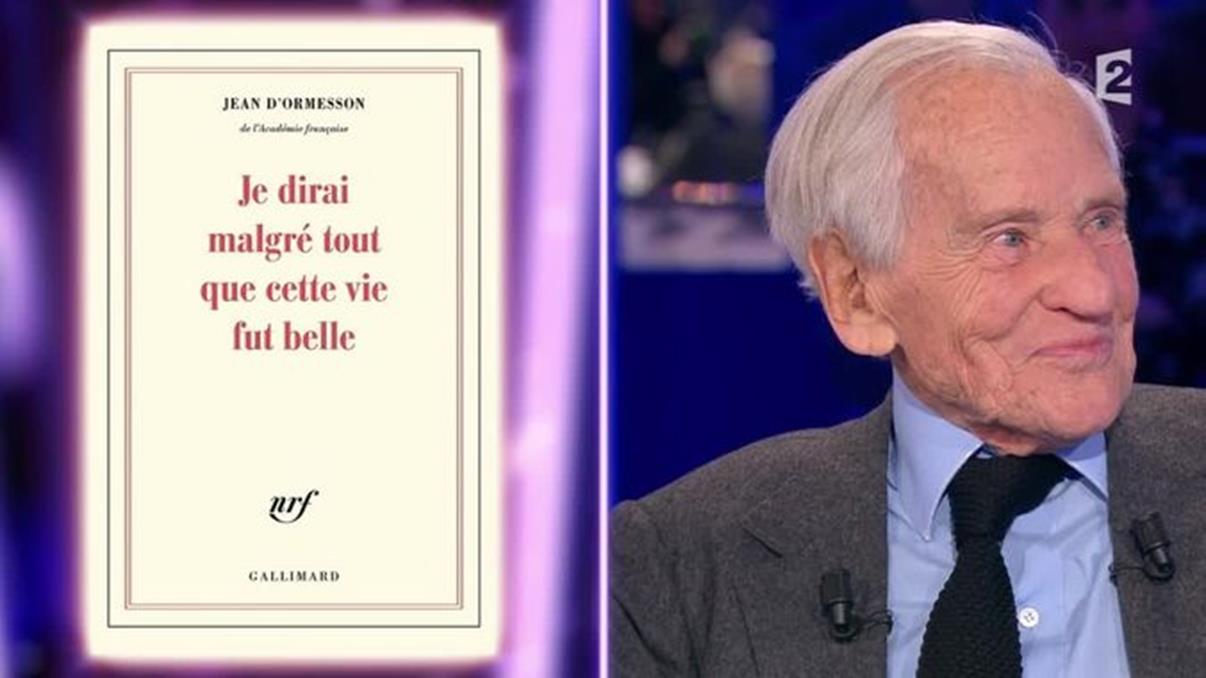

Il vient de publier en 2016 un nouveau livre «Je dirai malgré tout que cette vie fut belle».

Pour parler de ce livre il avait été invité à France 2 par Laurent Delahousse.

Dans cet entretien il a ces remarques :

«J’ai longtemps passé pour un écrivain du bonheur.

Après avoir vu et entendu tout ce qui a été dit pendant ce journal, il est très difficile d’être un écrivain du bonheur.

Je sais très bien que le monde est cruel, il est dur. Que les gens sont malheureux. Ils sont malheureux en France, ils sont malheureux dans le monde entier.

Je ne crois pas qu’il faut rire toujours, qu’il faut ricaner. Mais prendre avec une certaine gaieté même les catastrophes. Même les catastrophes…

La vie naturellement est une vallée de larmes, c’est aussi une vallée de roses.

C’est indiscernable.

C’est une fête

Et c’est un désastre.»

Même Mélenchon dit beaucoup de bien de cet homme.

Et pour revenir à Ferrat, Jean d’Ormesson partage avec lui une passion pour Louis Aragon

Et le titre de son dernier ouvrage «Je dirai malgré tout que cette vie fut belle» comme d’ailleurs son ouvrage de 2010 «C’est une chose étrange à la fin que le monde» et celui de 2013: «Un jour je m’en irai sans en avoir tout dit» sont tous extraits du même poème d’Aragon :

« Que la vie en vaut la peine

C’est une chose étrange à la fin que le monde

Un jour je m’en irai sans en avoir tout dit

Ces moments de bonheur ces midis d’incendie

La nuit immense et noire aux déchirures blondes.

Rien n’est si précieux peut-être qu’on le croit

D’autres viennent. Ils ont le cœur que j’ai moi-même

Ils savent toucher l’herbe et dire je vous aime

Et rêver dans le soir où s’éteignent des voix.

D’autres qui referont comme moi le voyage

D’autres qui souriront d’un enfant rencontré

Qui se retourneront pour leur nom murmuré

D’autres qui lèveront les yeux vers les nuages.

II y aura toujours un couple frémissant

Pour qui ce matin-là sera l’aube première

II y aura toujours l’eau le vent la lumière

Rien ne passe après tout si ce n’est le passant.

C’est une chose au fond, que je ne puis comprendre

Cette peur de mourir que les gens ont en eux

Comme si ce n’était pas assez merveilleux

Que le ciel un moment nous ait paru si tendre.

Oui je sais cela peut sembler court un moment

Nous sommes ainsi faits que la joie et la peine

Fuient comme un vin menteur de la coupe trop pleine

Et la mer à nos soifs n’est qu’un commencement.

Mais pourtant malgré tout malgré les temps farouches

Le sac lourd à l’échine et le cœur dévasté

Cet impossible choix d’être et d’avoir été

Et la douleur qui laisse une ride à la bouche.

Malgré la guerre et l’injustice et l’insomnie

Où l’on porte rongeant votre cœur ce renard

L’amertume et Dieu sait si je l’ai pour ma part

Porté comme un enfant volé toute ma vie.

Malgré la méchanceté des gens et les rires

Quand on trébuche et les monstrueuses raisons

Qu’on vous oppose pour vous faire une prison

De ce qu’on aime et de ce qu’on croit un martyre.

Malgré les jours maudits qui sont des puits sans fond

Malgré ces nuits sans fin à regarder la haine

Malgré les ennemis les compagnons de chaînes

Mon Dieu mon Dieu qui ne savent pas ce qu’ils font.

Malgré l’âge et lorsque, soudain le cœur vous flanche

L’entourage prêt à tout croire à donner tort

Indifférent à cette chose qui vous mord

Simple histoire de prendre sur vous sa revanche.

La cruauté générale et les saloperies

Qu’on vous jette on ne sait trop qui faisant école

Malgré ce qu’on a pensé souffert les idées folles

Sans pouvoir soulager d’une injure ou d’un cri.

Cet enfer Malgré tout cauchemars et blessures

Les séparations les deuils les camouflets

Et tout ce qu’on voulait pourtant ce qu’on voulait

De toute sa croyance imbécile à l’azur.

Malgré tout je vous dis que cette vie fut telle

Qu’à qui voudra m’entendre à qui je parle ici

N’ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci

Je dirai malgré tout que cette vie fut belle. »

Louis ARAGON

Les yeux et la mémoire – Chant II – 1954 –

Il faut bien des moments de poésie

<640>

Lundi 1 février 2016

Le mot du jour correspond au titre d’un opéra, un des plus grands chefs d’œuvre de l’opéra du XXème siècle, de Dimitri Chostakovitch qui est actuellement à l’affiche de l’Opéra de Lyon.

Ce mot se décline à 3 niveaux :

1/ Le premier est une déclaration d’amour à l’Opéra de Lyon quand cette maison accueille des metteurs en scène qui savent mettre en valeur un texte et une musique. L’orchestre, le chœur et les autres artistes font alors des merveilles.

1/ Le premier est une déclaration d’amour à l’Opéra de Lyon quand cette maison accueille des metteurs en scène qui savent mettre en valeur un texte et une musique. L’orchestre, le chœur et les autres artistes font alors des merveilles.

Cette maison d’opéra est, dans cette situation, comparable au plus grandes.

Je ferais court sur ce point, il suffit pour ce spectacle de lire Télérama : <Lady Macbeth de Mzensk embrase l’Opéra de Lyon>

Ou encore ce site spécifiquement consacré à la musique classique <Bouleversante Lady Macbeth à l’opéra de Lyon>

2/ Ce n’est pas le cas quand certains metteurs en scène se laissent aller à leurs instincts de machistes ordinaires. Et à ce deuxième niveau, nous revenons un peu à la thématique de la semaine dernière et de la manière de considérer la femme.

Beaucoup d’entre vous ne sont pas familiers du monde de l’opéra, pourtant vous connaissez tous « Carmen » l’opéra le plus joué au monde, opéra de Bizet sur un texte de Prosper Mérimée. Carmen est une femme libre qui a décidé de choisir ses amants et de décider à quel moment elle passerait de l’un à l’autre. Mérimée décrit ainsi une femme moderne, libre. Le metteur en scène qui a réalisé cet opéra à l’opéra de Lyon en 2013 a cru intelligent de la présenter comme une prostituée au milieu d’autres prostituées. Une femme libre ne saurait être qu’une putain, voilà la brillante idée qu’a soutenu, le connu et emblématique directeur du festival d’Avignon : Olivier Py. Un metteur en scène du genre mâle.

L’autre grand opéra français : « Pélléas et Mélisande » de Debussy sur un texte tout en finesse et en symbole de Maurice Maeterlinck, décrit une jeune fille apeurée, qui a fui un mari dont elle ne parle qu’en allusion et qui s’échappe dans les échanges avec le vieux prince Golaud qui l’a recueilli et épousé sans lui laisser trop le choix, par des mensonges qui restent sa seule défense. Maeterlink met en scène une femme qui a subi des violences avant que l’opéra ne commence et va continuer à être opprimé par Golaud. Soit par manque d’imagination ou par mimétisme avec Olivier Py, le metteur scène du genre mâle, Christophe Honoré qui a mis en scène cet opéra en juin 2015, à Lyon, a fait de Mélisande une prostituée.

C’est encore un metteur en scène du genre mâle, Stefan Herheim, qui avait la tâche de mettre en scène Rusalka de Dvorak en 2014 et qui va avoir la brillante idée d’en faire une prostituée.

Cet opéra est moins connu, mais l’histoire est connu de tous : c’est l’histoire de la petite sirène qui parce qu’elle est amoureuse d’un prince humain doit abandonner sa nature de sirène. Ce mâle-ci a trouvé particulièrement pertinent d’interpréter le symbole de la communauté des sirènes, comme un groupe de prostituées sous la domination d’un mac et a été particulièrement fier de pouvoir faire l’analogie entre la difficulté pour la sirène d’entrer dans le monde des humains, et la prostituée d’entrer dans le monde des bourgeois.

Et enfin, il y a la damnation de Faust de Berlioz inspiré du Faust de Goethe. Cette fois il s’agit de la pécheresse Marguerite abusée par Faust lui-même entraînée vers la perversion par Méphistophélès, personnification de Satan, qui va subir le même traitement. Cette fois c’est David Marton, metteur en scène du genre m…, qui va tout simplement ajouter du texte à l’opéra, texte certes uniquement parlé, où des enfants (comme c’est charmant) vont vociférer vers Marguerite et bien sûr la traiter de P..

Quand sur un peu plus de 2 saisons, des metteurs en scènes différents arrivent à concevoir le même type de représentation, il ne s’agit plus d’un hasard ou d’une malencontreuse coïncidence, il s’agit d’un système de pensée.

Une femme libre, une femme victime de violence, la petite sirène, la jeune fille abusée par un manipulateur : « toutes des putes ».

Nous sommes dans le même esprit que celui que j’ai dénoncé dans les 5 mots du jour de la semaine dernière.

3/ D’où cette divine surprise quand cette fois, le metteur en scène Dmitri Tcherniakov n’a pas succombé à cette facilité.

Car dans cet opéra, ce dont il est question c’est d’une femme frustrée dont le mari est impuissant et lâche, qui est martyrisé par son beau-père chef d’entreprise alcoolique et violent. Cette femme va tomber amoureuse d’un bellâtre et avec lui tuer son beau-père et son mari.

Le crime est dénoncé à une police décrite comme totalement corrompue et le couple finira au bagne où elle se suicidera parce que son amant la trahit.

A ce troisième niveau, je vais vous parler de Staline et de l’Union soviétique.

Cette œuvre extraordinairement réaliste, d’une modernité géniale au moment de sa création en 1934 est portée par une musique d’une force incandescente.

Dès sa création à Saint Petersbourg elle fut acclamée et connut un très vif succès pendant plusieurs mois.

Elle connut le succès jusqu’au 28 janvier 1936 où à la représentation du Bolchoi de Moscou, le camarade Staline avec ses sbires vinrent au spectacle.

Le lendemain matin la Pravda écrivit : « Le chaos remplace la musique » et tout l’article expliqua comment cette musique était dévoyée et que l’Union Soviétique et les masses populaires ne pouvaient accepter telle décadence.

Exactement comme les nazis qui ont développé le concept <d’art dégénéré>

Chostakovitch fut humilié en public, ses œuvres retirées du répertoire, et pour résister à la peur d’être déporté voire pire il augmenta sa consommation de vodka.

Un jour il faillit vraiment être envoyé au goulag, mais chance l’enquêteur du KGB qui s’occupait de réunir le dossier contre lui, fut lui-même mis en cause dans le cadre d’une autre procédure de purge, arrêté, condamné à mort et exécuté. Le dossier de Chostakovitch fût oublié alors dans les méandres de cette administration folle et chaotique.

Chaque fois que l’on creuse un peu on constate qu’il n’y a aucune différence de fond entre Hitler et Staline qui furent tous deux des criminels, des déséquilibrés, des tyrans pathologiques et aveuglés par la violence de leur pouvoir.

C’est tout récemment qu’Alain Minc, qui ne fait pas partie de mes inspirateurs, m’a dévoilé pourquoi des amis que je respecte n’ont jamais voulu mettre Hitler et Staline au même niveau.

Alain Minc a dit, du temps de Staline il y avait beaucoup de communistes qui étaient des braves types et qui avaient foi que le communisme apporterait le bien au plus grand nombre, les nazis qui croyaient à la supériorité de la race n’étaient jamais des braves types.

Ceci est certainement juste, mais les deux maîtres de ces idéologies, eux, étaient des sales types dont on ne peut départager la noirceur.

Mais tout ceci ne doit pas m’éloigner des deux messages principaux que je voulais dévoiler dans ce mot :

Lady Mac Beth de Mzensk est un chef d’œuvre

L’opéra de Lyon en réalise une interprétation admirable.

<639>