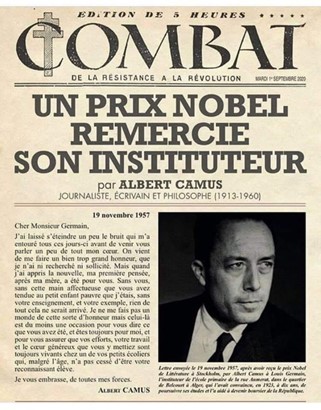

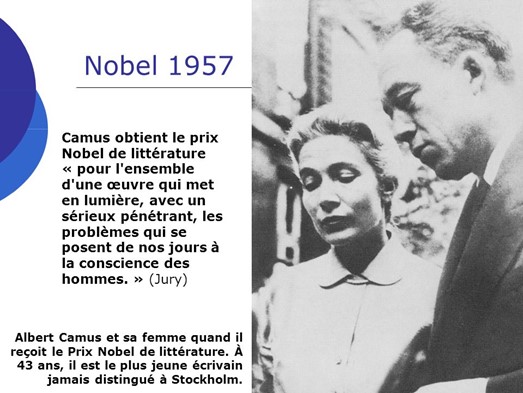

C’est le 16 octobre 1957 que l’Académie suédoise annonce l’attribution du prix Nobel de littérature à Albert Camus.

Selon divers témoignages et aussi ses échanges avec Roger Martin du Gard, il est déstabilisé par cette consécration qu’il trouve trop précoce. Nous savons aujourd’hui qu’il était déjà tard dans son horloge de vie, il ne lui restait guère que deux ans à vivre, les années 1958 et 1959.

Camus pensait que le Nobel aurait plutôt dû revenir à Malraux qui était son ainé de 12 ans. Camus appelait Malraux : « Le maître de ma jeunesse ». Malraux n’aura jamais le Prix Nobel, contrairement à Sartre, à qui il sera décerné en 1964, mais il le refusera.

<TELERAMA> qui a consacré un long article biographique à Camus raconte ses doutes et même évoque la tentation du suicide

« Quand on lui décerne le prix Nobel, en octobre 1957, il a selon son expression « mal à l’Algérie ». Malraux lui semblait, paraît-il, plus digne que lui d’être distingué. Mais pourquoi ce malaise, qui lui donna, au témoignage de Catherine Sellers, des envies de suicide ? Sans doute le sentiment qu’on l’enterrait dans un panthéon à l’époque où il souhaitait renouveler son œuvre. Et aussi l’acharnement, pour l’occasion, de ses vieux ennemis et d’anciens amis, comme Pascal Pia. »

Nous avons compris que la vie à Paris devenait intenable pour Camus depuis que les sartriens l’avaient mis au ban pour son opposition au communisme et aussi ses positions sur le conflit algérien.

<Gallimard> a mis en ligne les échanges épistolaires entre Albert Camus et Roger Martin du Gard qui avait reçu le prix Nobel quelques années auparavant. Roger Martin du Gard rassure Camus sur sa légitimité d’avoir cette consécration et lui donne des conseils pour tout ce qui va se passer à Stockholm.

Dans une lettre du 1er décembre Camus répondra à Martin du Gard :

« Ce que vous me dites du discours Nobel m’aidera, et me terrorise aussi. Je crois que je vais essayer de dire ce qu’est pour moi le rôle de l’écrivain. J’ai commencé, puis déchiré – recommencé, et je sens que je vais tout reprendre. Ah ! j’ai hâte de revenir à mon travail, et au silence ! J’ai maintenant le programme complet de Stockholm. Pour un homme qui a toujours fui les lieux officiels, quelle indigestion ! »

Le discours de Camus parlera donc du rôle de l’écrivain, mais pas que…

En fait il y aura plusieurs discours. Tout d’abord, le discours de remerciement officiel, aussi appelé le discours du banquet le 10 décembre. Entre temps il y aura le 12 décembre, la rencontre à la Maison des Étudiants à Stockholm que nous avons évoqué hier. Et puis, le 14 décembre à l’université d’Upsala, il fera un second discours plus long.

Ce mot du jour évoquera uniquement le discours de remerciement du 10 décembre. Vous le trouverez dans une version audio : <ICI>. La version rédigée peut être trouvée derrière ce lien : <Albert Camus banquet speech 1957>

Ce mot du jour évoquera uniquement le discours de remerciement du 10 décembre. Vous le trouverez dans une version audio : <ICI>. La version rédigée peut être trouvée derrière ce lien : <Albert Camus banquet speech 1957>

Ou encore en version téléchargeable : Discours du Nobel 10 décembre 1957 Camus

Vous pouvez aussi trouver ce discours et le discours d’Upsala sur ce site de l’éducation nationale : <Les Discours de stockholm>

Je vais en tirer trois extraits qui me semblent particulièrement porteurs de sens et notamment dans les temps d’incertitudes que nous vivons aujourd’hui.

Le premier extrait concerne le positionnement de l’écrivain, il choisit son camp. C’est le camp des humbles. Les anglais parlent de « winner » et de « looser ». Camus prend le parti des loosers. Mais il le prend autrement que Sartre et ceux de ses semblables qui avant de s’occuper des loosers détruisent les libertés et créent une nouvelle corporation de « winner » : la nomenklatura du parti qu’ils soutiennent.

« Par définition, il ne peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la subissent.

Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie avec leurs millions d’hommes ne l’enlèveront pas à la solitude, même et surtout s’il consent à prendre leur pas. Mais le silence d’un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l’autre bout du monde, suffit à retirer l’écrivain de l’exil chaque fois, du moins, qu’il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence, et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l’art. »

Un autre extrait m’a interpellé. Car pour beaucoup aujourd’hui la vérité est une opinion parmi d’autres, il existerait des « vérités alternatives ». Et puis concernant la liberté, elle est risquée car elle empêche de protéger efficacement la population contre le terrorisme, la délinquance et elle constitue peut-être même un frein pour une préservation optimum de la santé.

« La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu’exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d’avance de nos défaillances sur un si long chemin. »

La vérité est mystérieuse et fuyante. N’est ce pas la réflexion la plus raisonnable quand tous les jours apparaissent de nouveaux discours de complots plus abracadabrants les uns que les autres. Ce n’est pas qu’il n’existe pas des cupides prêts à profiter de toute crise, de tout moment d’égarement pour faire des surplus de profits. Mais je reprendrai ce mot de Michel Rocard :

« Toujours préférer l’hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est courante. Le complot demande un esprit rare. »

La recherche de la vérité est exigeante et difficile, souvent le doute l’emporte.

Et la liberté ! Camus rappelle qu’elle est dangereuse. Dans les pays autoritaires, munis d’un grand nombre de policiers au m² il y a certainement un peu moins de délinquance et aussi beaucoup moins de liberté. La Chine a su plus efficacement lutter contre la pandémie. Même si elle n’a pas révélé le vrai nombre de victimes, il est clair qu’aujourd’hui elle a maîtrisé l’épidémie. Mais elle a réalisé cette performance dans un contexte de restriction des libertés individuelles effarant. Le gouvernement de la France dans l’objectif de lutter contre le terrorisme, de protéger la police, de contrôler les débordements des réseaux sociaux laisse libre cours à sa créativité pour multiplier les lois qui restreignent les libertés, liberticides disent certains.

La liberté est dangereuse, disait Camus oui mais elle est exaltante.

Et puis, je sélectionne un troisième extrait. J’en ai fait l’exergue de ce mot du jour.

Quand Camus prononce ces mots, le monde vient simplement de mettre à bas l’horreur et la terreur nazis. Les régimes criminels de l’Union soviétique, de ses satellites, de la Chine sont toujours au pouvoir. Le combat des deux camps celui de l’oppression par l’argent et celui de l’oppression par le goulag était lourd de dangers.

Et la bombe atomique avait été utilisé à Hiroshima et à Nagasaki. Contrairement au soulagement de ceux qui ont approuvé parce qu’ils ont pensé qu’elle avait hâté la fin de la guerre, Camus a immédiatement écrit son malaise, son inquiétude sur les perspectives de « suicide collectif » de l’humanité.

Probablement, pense t’il aussi au destin de l’Algérie qui lui tient tant à cœur et qui se déchire et va vers une solution qu’il ne désire pas. Alors il dit :

« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d’une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd’hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l’intelligence s’est abaissée jusqu’à se faire la servante de la haine et de l’oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d’elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, où nos grands inquisiteurs risquent d’établir pour toujours les royaumes de la mort, elle sait qu’elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d’alliance. Il n’est pas sûr qu’elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et, à l’occasion, sait mourir sans haine pour lui. C’est elle qui mérite d’être saluée et encouragée partout où elle se trouve, et surtout là où elle se sacrifie. C’est sur elle, en tout cas, que, certain de votre accord profond, je voudrais reporter l’honneur que vous venez de me faire. »

« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d’une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd’hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l’intelligence s’est abaissée jusqu’à se faire la servante de la haine et de l’oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d’elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, où nos grands inquisiteurs risquent d’établir pour toujours les royaumes de la mort, elle sait qu’elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d’alliance. Il n’est pas sûr qu’elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et, à l’occasion, sait mourir sans haine pour lui. C’est elle qui mérite d’être saluée et encouragée partout où elle se trouve, et surtout là où elle se sacrifie. C’est sur elle, en tout cas, que, certain de votre accord profond, je voudrais reporter l’honneur que vous venez de me faire. »

N’est ce pas aussi notre tâche sur une terre qui aujourd’hui est confrontée à une pandémie qui sera probablement vaincue d’ici quelques mois ou années, mais dont nous percevons quelle sera suivi d’autres.

L’inégalité entre les grandes régions du monde a diminué, mais l’inégalité au sein des sociétés de chacune des régions du globe a augmenté. La crise économique et sociale qui est là et qui vraisemblablement s’aggravera, va augmenter ces déséquilibres.

Le climat de la terre est en train de s’emballer en raison de notre démesure, de notre soif de consommer, de l’expansion de l’espèce humaine au détriment de toutes les autres espèces vivantes.

Ce dernier point pose, en outre, le problème de la baisse de la biodiversité qui est nécessaire à une vie humaine harmonieuse.

De nouveaux conflits s’annoncent entre une puissance économique et militaire en plein désarroi et minée par ses fractures internes et une puissance totalitaire, sûre de ses valeurs, considérant comme un juste retour de l’Histoire de retrouver la première place volée par les occidentaux.

J’arrête là, le contexte est déjà suffisamment anxiogène.

Mais je crois que le vœu de Camus est aussi indispensable à notre temps qu’au sien : notre tâche est d’empêcher que le monde se défasse.

Sur cette Page de France Culture : <écrire, un art de vivre par temps de catastrophe>, il est question de Camus, du Nobel et des sujets abordés ici.

Et sur cette page de France Inter, vous entendrez Vincent Lindon lire le discours de Camus : <Quand Vincent Lindon lit le “discours de Stockholm” d’Albert Camus>

<1495>

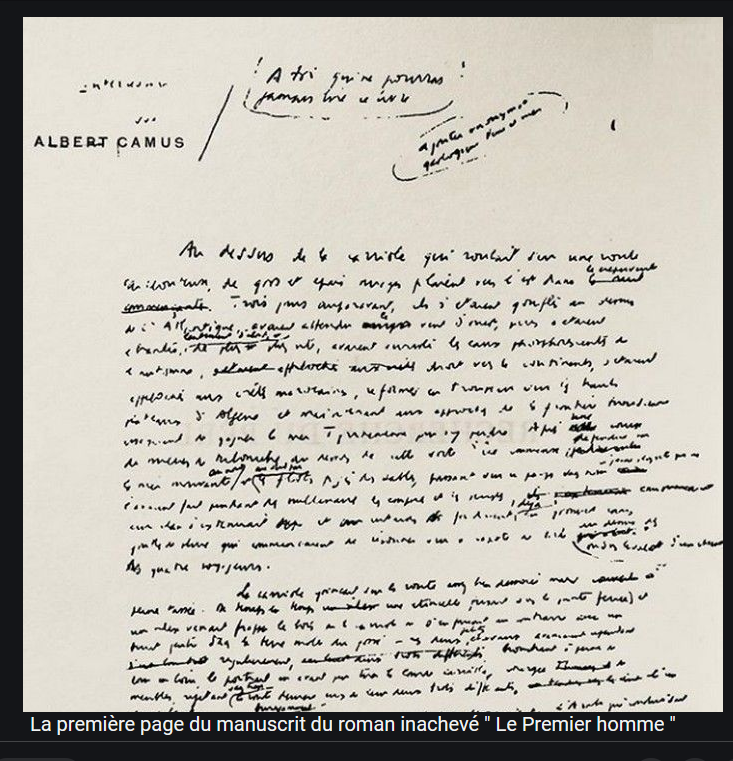

[…] Pendant l’année 1941, il commence à mettre par écrit ses idées, des plans du roman qu’il barre au fur et à mesure, des listes de personnages, des bribes de phrases, des brouillons qui sont souvent très raturés, qui sont écrits, on le voit bien, avec beaucoup de rapidité, sans application, on voit bien que c’est une pensée en train de se faire. […]

[…] Pendant l’année 1941, il commence à mettre par écrit ses idées, des plans du roman qu’il barre au fur et à mesure, des listes de personnages, des bribes de phrases, des brouillons qui sont souvent très raturés, qui sont écrits, on le voit bien, avec beaucoup de rapidité, sans application, on voit bien que c’est une pensée en train de se faire. […]