Je n’ai jamais consacré de mot du jour à Daniel Cordier. Je l’ai découvert et cité en 2013 après avoir entendu une émission, aujourd’hui disparue : « La marche de l’Histoire ».

Il rapportait les propos d’un grand résistant, Georges Bidault «Les résistants c’est comme les trotskystes, avec un, tu fais un Parti, avec deux, tu fais un congrès, avec trois, tu fais une scission».

Par la suite, j’ai lu des articles, j’ai vu plusieurs émissions ou vidéo dans lesquelles il intervenait toujours avec mesure et intelligence.

Et puis un jour, j’ai entendu Régis Debray dire lors d’une émission :

« Il faut absolument lire Alias Caracalla de Daniel Cordier»

Alors, pendant l’été 2016, j’ai lu ou plutôt dévoré « Alias Caracalla » et depuis je voulais en faire un mot du jour.

Alors, pendant l’été 2016, j’ai lu ou plutôt dévoré « Alias Caracalla » et depuis je voulais en faire un mot du jour.

Régis Debray est devenu l’ami de Daniel Cordier .

Il a d’ailleurs réalisé un documentaire sur son action lors de la résistance : <Daniel Cordier la résistance comme un roman>. Ce documentaire peut être vu jusqu’au 23/12/2020 sur le site de France 5.

Régis Debray avait aussi organisé une rencontre entre 4 anciens de la France Libre dont Daniel Cordier : <Des français libres se souviennent> .

Alors, c’est tout naturellement à Régis Debray qu’il faut donner la parole pour décrire le mieux cet homme admirable que fut Daniel Cordier mort le 20 novembre, après qu’il ait fêté son anniversaire de 100 ans, le 10 août 2020. Régis Debray était l’invité de France Inter lors du grand entretien du <27 novembre 2020>. Et voilà ce qu’il a dit :

« Vous savez Daniel, c’est quelqu’un qui a toujours eu 20 ans, même quand il en avait 100.

Parce que ce sont les passionnés qui vivent, les raisonnables, ils ne font que durer.

Et Daniel avait gardé cette passion.

D’abord cette passion de savoir exactement ce qu’il avait fait et pour qui il l’avait fait : pour Jean Moulin et Jean Moulin pour qui : pour la Résistance et la Résistance pourquoi : pour la France.

Il a toujours voulu comprendre, expliquer. Il a trouvé les documents.

Et puis j’aimais en lui, ce côté un peu enfantin, ce sourire narquois, il avait beaucoup d’humour. Et surtout, il ne bombait pas le torse. »

C’est en effet un homme qui a refusé d’être considéré comme un héros.

« Il y avait chez lui à la fois un héros et un dandy. Ce n’est pas contradictoire, il avait cette sorte de détachement, cet humour et surtout cette humilité. »

Demain je tenterais de dire quelques mots d’Alias Caracalla et surtout de citer un extrait qui m’avait marqué.

Aujourd’hui je voudrais simplement parler des quatre vies de Daniel Cordier.

La première vie débute à Bordeaux où il est né dans une famille bourgeoise. Ses parents divorcent et sa mère se remarie avec un autre bourgeois, Charles Cordier. Ce beau-père est d’extrême droite, royaliste, partisan de Charles Maurras, et du mouvement de l’Action française.

Ce milieu est violemment antisémite. Très influencé par son beau-père, Daniel Cordier adhère à cette idéologie et devient membre de <La Fédération nationale des Camelots du roi> qui est un réseau de vendeurs du journal L’Action française et de militants royalistes qui constituent le service d’ordre et de protection du mouvement de l’Action française.

Il fonde à Bordeaux le cercle Charles-Maurras. Et comme il le reconnaît dans Alias Caracalla, en tant qu’admirateur de Charles Maurras, il est, au début de la guerre, antisémite, antisocialiste, anticommuniste, antidémocrate et ultranationaliste.

Mais en 1940, à 20 ans, son patriotisme lui interdit de se soumettre et d’accepter le défaitisme de Pétain que dès lors il considère comme un traitre. Il se détache aussi de Charles Maurras qui soutient Pétain et se rallie à la France libre.

Immédiatement, il cherche et parvient à quitter la France sur un navire belge parti de Bayonne le 20 juin 1940. Son projet avec quelques amis est d’aller en Afrique, dans l’empire français continuer la lutte, mais le bateau fait finalement route vers l’Angleterre.

La deuxième vie de Daniel Cordier commence en Angleterre, il s’engage avec ses camarades dans les premières Forces françaises libres de la « Légion de Gaulle ». Il rencontre Raymond Aron, Stéphane Hessel et Georges Bidault, auxquels il restera lié. Il est aussi impressionné par le charisme de De Gaulle. Il poursuivra une formation militaire et obtiendra le grade de Lieutenant. Il faut bien comprendre qu’il ne fait pas partie de ce qu’on appelle « la Résistance » mais des « Forces française libres » et parmi les tous premiers. Et puis il rencontre la grande Histoire, parachuté sur la France, le 26 juillet 1942, il va devenir le secrétaire de Jean Moulin, sans savoir qu’il s’agit de Jean Moulin, il ne le connait que sous le nom de « Rex ». Il n’apprendra qu’après la guerre que cet homme qu’il a servi était un ancien préfet et qu’il avait pour nom Jean Moulin.

Il se donnera corps et âme à sa mission. Fasciné par Rex, il le soutiendra jusqu’au bout : son arrestation à Caluire.

Jean Moulin aura une influence déterminante sur sa vision du monde, ses idées politiques qui vont muter vers l’humanisme et le socialisme.

Jean Moulin aura une autre influence déterminante pour la troisième partie de sa vie :

« Jean Moulin fut mon initiateur à l’art moderne. Avant de le rencontrer, en 1942, j’étais ignorant de cet appendice vivant de l’histoire de l’art. Il m’en révéla la vitalité, l’originalité et le plaisir. Surtout il m’en communiqua le goût et la curiosité »

Daniel Cordier, en 1989, dans la préface du catalogue présentant sa donation au Centre Pompidou

Après l’arrestation de « Rex » il continuera le combat jusqu’à la victoire finale.

Et il continuera même après la victoire, mais la démission de De Gaulle met un terme définitif à son engagement public.

Je l’ai entendu dire dans une émission qu’il ne voulait surtout pas ressembler à ces vieux combattants de 14-18 qui racontaient inlassablement à la jeunesse le récit de leur drame et de leur courage.

Et c’est ainsi qu’il ne parlera plus de la Résistance en public pendant plus de trente ans.

La troisième vie est alors consacrée à l’art. Il prend des cours de peinture, commence une carrière de peintre et surtout il achète des œuvres d’art contemporain et commence une collection. Puis ouvre une galerie d’art. Et il deviendra un des plus grands marchands d’art et organisateur d’expositions de la place de Paris.

La troisième vie est alors consacrée à l’art. Il prend des cours de peinture, commence une carrière de peintre et surtout il achète des œuvres d’art contemporain et commence une collection. Puis ouvre une galerie d’art. Et il deviendra un des plus grands marchands d’art et organisateur d’expositions de la place de Paris.

Et il deviendra aussi mécène et il fera don d’une partie de sa collection à l’État, en particulier au Centre Pompidou. J’ai lu qu’ainsi il a transmis 1000 œuvres au Centre.

La quatrième vie sera une vie d’Historien. J’ai plusieurs fois entendu Daniel Cordier raconter ce qui s’est passé sur le plateau de cette émission de télévision célèbre à l’époque : « Les Dossiers de l’écran », le 11 octobre 1977. Cette émission était consacrée à Jean Moulin. On l’avait invité puisqu’il avait été son secrétaire pendant la période la plus importante : celle au cours de laquelle jean Moulin a tenté de réunir l’ensemble des forces de la Résistance sous un commandement unique rallié à De Gaulle.

<France Info> écrit :

« Le ton monte sur le plateau de la célèbre émission “Les Dossiers de l’écran”, ce 11 octobre 1977. Installés face à face dans de grands fauteuils en cuir camel, Henri Frenay et Daniel Cordier ne s’étaient plus croisés depuis trente-cinq ans. Le premier est un habitué des plateaux télé, présentant son dernier livre, L’Enigme Jean Moulin (éd. Robert Laffont, 1977). A la tête du plus important mouvement de résistance non communiste, Combat, il défend la thèse selon laquelle Jean Moulin n’est pas le résistant que le public connaît, mais plutôt un agent double des services secrets russes.

Face à lui, Daniel Cordier, de 15 ans son cadet, ancien secrétaire de Jean Moulin, balbutie quelques mots avec un léger zozotement, pour défendre celui qui était son chef : “Ce soir, je voulais apporter des documents, mais on m’a dit que ce n’était pas le lieu. Je pouvais apporter un paquet de documents, car… Enfin… C’était mon poste, c’était ma fonction.” En quittant le plateau d’Antenne 2, Daniel Cordier sait qu’il n’a pas convaincu. […]

C’est donc lors de cette fameuse soirée d’octobre 1977 que la vocation de Daniel Cordier est née. De résistant, il est devenu gardien de mémoire, passeur d’histoire, en décidant de se plonger dans les documents qu’il avait scrupuleusement gardés, inconnus de beaucoup d’historiens. Je me suis dit : Mais au fond, depuis la guerre, je vis très heureux, je fais ce qui me plaît. Mais Jean Moulin, c’était mon patron, c’est lui qui m’a appris la peinture et aujourd’hui je suis incapable de le défendre. Je suis un salaud, confiait-il au micro de France Culture en 2013. […]

Après cette débâcle télévisée, la nouvelle carrière d’historien qu’il embrasse le pousse à retrouver pour la première fois depuis trente-cinq ans ses compagnons de guerre. Pendant six ans, Daniel Cordier se plonge dans ses propres archives. Il constitue également une équipe et se fait aider par un historien reconnu, Jean-Pierre Azéma.

Après cette débâcle télévisée, la nouvelle carrière d’historien qu’il embrasse le pousse à retrouver pour la première fois depuis trente-cinq ans ses compagnons de guerre. Pendant six ans, Daniel Cordier se plonge dans ses propres archives. Il constitue également une équipe et se fait aider par un historien reconnu, Jean-Pierre Azéma.

“J’ai tiré au clair ces accusations [d’espionnage]”, disait alors Daniel Cordier, toujours dans “Apostrophes”. “Ç’aurait pu être vrai. Je me suis mis au travail dans cette perspective. Comme je connaissais bien les archives de la Résistance, je m’étais mis en tête de faire la preuve que Moulin était cryptocommuniste [dont les idées sont proches de celles des communistes sans être affirmées]. Je me suis vite aperçu qu’il n’y avait absolument rien, aucun indice d’aucune sorte, mais qu’en plus, il existait des documents que j’avais oubliés qui prouvaient exactement le contraire.”

L’autodidacte recoupe toutes les preuves qu’il peut, ne laisse rien au hasard. “Il a une démarche scientifique”, salue Christine Levisse-Touzé, historienne spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, présidente du conseil scientifique du musée de l’Ordre de la Libération, contactée par franceinfo. “Il avait un respect absolu des preuves et des faits.” Daniel Cordier a ainsi apporté des récits précieux pour comprendre le quotidien des résistants. “Il a, pièces d’archives à l’appui, expliqué pourquoi des dissensions existaient entre les chefs de la Résistance, abonde Laurent Douzou, historien spécialiste de la Résistance. Notamment entre Jean Moulin et Pierre Brossolette. Cela se savait avant 1983, mais Cordier a mis en évidence cet affrontement, à partir de pièces d’archives et de rapports mentionnant des disputes précises. »

Son travail immense va alors profondément renouveler l’historiographie de la Résistance.

La figure de jean Moulin va en sortir grandie et hélas les mouvements de résistance sortiront de ce travail avec un certain nombre de réalités peu glorieuses.

Parce qu’après la guerre, bien des chefs de la Résistance ont privilégié une vision édulcorée et idéalisée de leurs actions. Cordier montre leurs querelles, leurs rivalités, leurs divergences politiques et stratégiques qui les avaient opposés entre eux et aussi à Londres. Il a toujours privilégié l’écrit à l’oral qui a toujours tendance à réinventer le passé selon les convictions présentes.

Vous pouvez écouter aussi l’émission de France Culture dans laquelle il parle de ce travail : <La solitude a été la compagne de ma vie>

Aujourd’hui son travail d’Historien est reconnu pour sa qualité et sa grande valeur éthique.

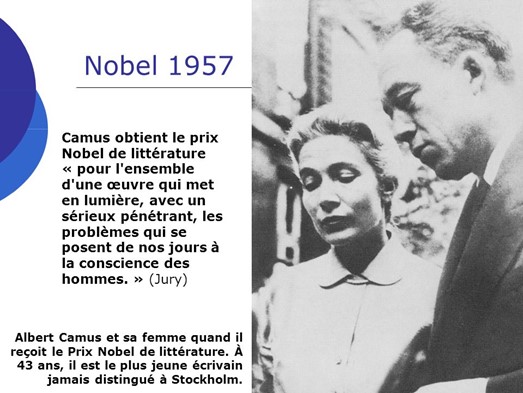

Je crois qu’on peut reprendre pour Daniel Cordier cette phrase de Camus : « Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence. »

<1498>

<1498>

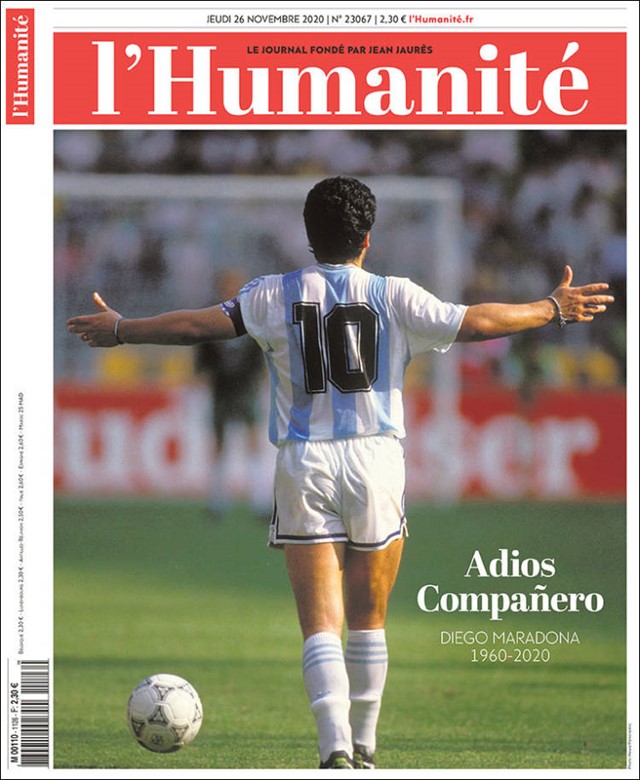

Son goût de la justice va plus loin. Après que Naples son club après Barcelone, ait gagné pour la première fois le championnat italien grâce à son rayonnement, le Président avait décidé de verser une prime de victoire aux joueurs : une grosse prime pour les titulaires et une petite prime pour les remplaçants. Alors « El Pibe de Oro » est allé voir le président et l’a menacé de quitter le club si la même prime n’était pas versée à tous les joueurs titulaires et remplaçants et il a exigé que tous les salariés du club, même les plus modestes touchent également une prime parce que par leur engagement ils avaient aussi contribué au succès.

Son goût de la justice va plus loin. Après que Naples son club après Barcelone, ait gagné pour la première fois le championnat italien grâce à son rayonnement, le Président avait décidé de verser une prime de victoire aux joueurs : une grosse prime pour les titulaires et une petite prime pour les remplaçants. Alors « El Pibe de Oro » est allé voir le président et l’a menacé de quitter le club si la même prime n’était pas versée à tous les joueurs titulaires et remplaçants et il a exigé que tous les salariés du club, même les plus modestes touchent également une prime parce que par leur engagement ils avaient aussi contribué au succès.

[…] Pendant l’année 1941, il commence à mettre par écrit ses idées, des plans du roman qu’il barre au fur et à mesure, des listes de personnages, des bribes de phrases, des brouillons qui sont souvent très raturés, qui sont écrits, on le voit bien, avec beaucoup de rapidité, sans application, on voit bien que c’est une pensée en train de se faire. […]

[…] Pendant l’année 1941, il commence à mettre par écrit ses idées, des plans du roman qu’il barre au fur et à mesure, des listes de personnages, des bribes de phrases, des brouillons qui sont souvent très raturés, qui sont écrits, on le voit bien, avec beaucoup de rapidité, sans application, on voit bien que c’est une pensée en train de se faire. […]